|

| 明日香へ 4 (巨勢の道、越智岡丘陵における葬送歌謡群) |

|

巨勢の道(万葉の道からの引用です。) |

| 欽明天皇陵(檜隈阪合陵) 近鉄飛鳥駅を下車し、まず、欽明天皇陵へ向いました。欽明天皇は継体天皇の第三子で母は皇后の手白香(たしらか)皇女、兄の27代安閑(あんかん)天皇、28代宣化(せんか)の後を継ぎ、29代天皇として即位します。(異説では、異母兄2人と並立していたとも言われています。母が皇后の手白香皇女であるだけに、真実の可能性は高いと思われます。)30代敏達、31代用明、32代崇峻、33代推古の父であり、あの聖徳太子の祖父にあたります。歴史的に見ても大変重要な天皇といえます。 天皇陵前には、吉備姫王(きびつひめきみ)檜隈墓その囲いの内に猿石がユウモラスな顔を見せています。 堀に囲まれた欽明天皇陵です。ポイントすると吉備姫王墓内の猿石です。 |

|

| 越智岡万葉 飛鳥駅北のほうねん橋を渡り、いよいよ越智岡丘陵へ向います。この越智岡丘陵は古代の古墳地帯で、今日も訪れようとしている有名な古墳、岩屋山古墳・牽牛子塚(けんごしつか)古墳・真弓鑵子(まゆみかんす)古墳・マルコ山古墳などその数は多く、万葉集でもこの丘陵地を歌った歌は全て挽歌ばかりのようです。小山のような小高い丘陵は全てが古墳ではないかと疑いたくなる地形です。でも、住宅地は古墳地帯に近づいています。 道に迷いながら、岩屋山古墳から牽牛子塚古墳・真弓鑵子(まゆみかんす)古墳をたずねました。 ・・・・玉垂の 越智の大野の 朝露に 玉裳はひづち 夕霧に 衣は濡れて 草枕 旅寝かもする 逢はぬ君故 (巻2・一九四) しきたえの 袖かへし君 玉垂(たまだれ)の 越智野過ぎ行く またも逢はめやも (巻2・一九五) 「しきたえの」・「玉垂の」は枕詞、袖を交わして寝た良人は越智野を過ぎて行く、もうあえることはあろうか? 左注によれば、河島皇子(川島皇子・天智天皇の皇子)を越智野に葬った時に、人麻呂が泊瀬部皇女(天武天皇の皇女)に献った歌といわれています。 写真は真弓鑵子(まゆみかんす)古墳の全景です。ポイントするとドーム型に丸石で組まれた古墳内部が現われます。 |

|

| 真弓・佐田の丘 見晴らしの良いマルコ山古墳から方向を定め、皇太子のままで、わずか28歳で生涯を閉じた天武・持統天皇の皇子、草壁皇子の陵と言われる岡宮真弓丘陵へ向います。 外(よそ)に見し 真弓の岡も 君ませば 常(とこ)つ 御門(みかど)と 侍宿(とのゐ)するかも (巻2・一七四) 朝日照る 佐田の岡辺(おかへ)に 群れ居つつ 我が泣く涙 やむ時もなし (巻2・一七七) 持統3年(689年)4月13日、日並皇子である草壁皇子が亡くなり、その殯宮のとき、人麻呂と皇子の舎人たちがその死を悼んで歌った挽歌の一部です。 越智岡丘陵、真弓・佐田の丘は小高い形状の集まりで、その全てが自然を利用した円墳ではないかとの推察がなされます。 草壁皇子の墓といわれる岡宮真弓陵です。 |

|

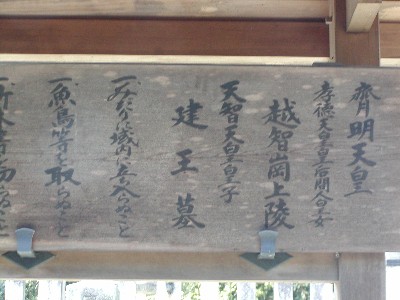

| 車木のみささぎ 佐田集落の南が森(高取町)、この道を西へ、薩摩、兵庫を経て車木(くるまき)へ入っていきます。その間約3キロ。斉明天皇の越智岡上陵(おちのおかのへのみささぎ)の登り口に着きます。階段を登っていくと、中腹に大田皇女(おおたのひめみこ)の墓があります。 大田皇女は天智天皇と蘇我遠智郎女(そがのおちのいらつめ)の皇女、鵜野讃良(うののきらら)皇女(後の持統天皇)の姉。ともに天武天皇の妃となる。二上山に葬られている悲劇の皇子である大津皇子の母。彼女がもう少し長生きし、天武天皇の皇后となった場合は悲劇の主人公は草壁皇子であったかもしれません?? 皇位は34代・舒明天皇、35代・皇極天皇、36代・孝徳天皇、37代・斉明天皇(重祚)と続いています。皇極天皇(斉明天皇)は天智天皇、天武天皇の母と言われています。(井沢元彦氏はその著書「逆説の日本史」のなかで、天武天皇は天智天皇の弟ではなく、古事記・日本書紀で弟と記述することにより、皇位簒奪の事実を覆い隠すことに成功した。としています。) この山陵は斉明天皇とともに天智天皇の皇子建王(たけるのみこ)墓ともなっています。生来の身障者だった孫の皇子を不憫と思い「朕がみささぎに合わせ葬れ」との斉明天皇のお言葉から伝承となっているようです。 今城(いまき)なる 小丘(おむれ)が上に 雲だにも 著(しる)しく立たば 何か歎(なげ)かむ (書紀番号116) 建王が亡くなったときの斉明天皇御製のひとつとして日本書紀に掲載されているようです。 |

|

| クリックすると上から見下ろした陵の全景が現われます。 |

|

| クリックすると陵全景です。 |