|

| 阿騎の道2 忍坂(おつさか)街道 2007年10月7日 |

| 2007年10月7日連休の中日、本当に久しぶりに旅に出る事ができました。久しぶりであると事から、体力を考え、JR桜井駅から阿騎の道への入口である、忍坂街道の一部”舒明天皇陵””鏡王女墓”などを訪ねる事としました。”阿騎の道”では下記のように紹介しています。「万葉の風土記」に、「飛鳥から宇陀の阿騎野にむかふには、およそ四通りの道が考えられる。1つは音羽山塊をじぢかに越えるものであり、1つは忍坂・粟原(おうばら)から半坂(はんさか)峠を越えるものである」と記されている。・・・(『万葉の道』より) こもりくの 泊瀬の山 青旗の 忍坂(おさか)の山は 走り出の 宜しき山 出で立ちの くはしき山ぞ あたらしき山の 荒れまく惜しも (巻13・3331) 泊瀬の山の忍坂の山は 走り出した時のような恰好のいい山、すっくと立ち上がったときのような姿のいい山、だけど惜しい事に、あの美しい山が荒れていく・・・現在の宅地開発や土砂採集による自然破壊と歌ったような歌で、身につまされます。 |

|

| 押坂三墓 JR桜井駅に10時前に到着。市内の商店街を抜け、国道166号線を避け、東海自然歩道を歩くと、道の左側に忍坂坐生根神社(おしさかにますいくねじんじゃ)があります。その背後の宮山をご神体とし、祭神は額田部の祖天津彦根命とも、少彦名命とも言われているようです。さらに少し南へ。左への細い道の曲がり角に、舒明天皇御陵道の案内碑があり、坂道を登っていくと、右側の小川のせせらぎの中に犬養孝氏の万葉歌碑 (秋山の 樹の下隠り 逝く水の われこそ益さめ 御思(念)よりは 鏡王女 2・92)があり、その左は舒明天皇(34代)の押坂内(おしさかのうち)陵にでした。この陵には、舒明天皇の母糠手姫(あらてひめ)皇女も合葬しているらしいとの事です。 舒明天皇・(巻1・2)大和には 郡山あれど とりよろふ 天の香具山 登り立ち 國見をすれば 國原は 煙立ち立つ 海原は かもめ立ち立つ うまし國ぞ あきづ島 大和の國は 天皇が香具山に登り望國(くにみ)をされた時の御歌とされています。即位2年に飛鳥に岡本宮を営みました。その頃の歌とされています。舒明天皇と宝皇女(後の皇極・斎明天皇)の子が中大兄皇子(天智天皇)です。 1)舒明天皇陵を登り口から。 2)舒明天皇陵正面です。 細く、急な登りの道を行くと、鏡王女(かがみのおおきみ)の押坂墓に行き着き、さらに登った所に、大伴皇女(欽明天皇の皇女)の押坂内墓がありました。 3)鏡女王忍坂墓の正面です。 4)大伴皇女押坂内墓正面です。 鏡王女は額田王(ぬかだのおおきみ)の姉と言われており、鎌足の正妻ともなっています。巻2に以下の5首があります。 天皇、鏡王女に賜へる御歌1首 妹が家も 継ぎて見ましを 大和なる 大島の嶺に 家もあらましを (2・91) 鏡王女、和(こた)へ奉れる歌1首 秋山の 樹の下隠り ゆく水の われこそ益さめ 御念(みおもい)よりは (2・92) 内大臣藤原郷、鏡王女を嫂(よば)ひし時、鏡王女、内大臣に贈れる歌1首 玉くしげ 覆ふを安み あけて行かば 君が名はあれど わが名し惜しも (2・93) 内大臣藤原郷、鏡王女に報へ贈れる歌1首 玉くしげ みむろの山の さなかづら さ寝ずはつひに ありかつましじ (2・94) 内大臣藤原郷、采女の安見児を娶(ま)く(めとる)時に作る歌1首 我はもや 安見児得たり 皆人の 得かてにすといふ 安見児得たり (2・95) 天智天皇、鏡王女、藤原鎌足、安見児の関係は現在の我々には想像できない関係であり、仮説、小説のみで、語れることと思います。 大伴皇女は欽明天皇と堅塩媛(きたしひめ)(蘇我稲目の娘)の皇女で用明天皇、額田部皇女(後の推古天皇)の妹にあたるとウィキベディアに記されています。 |

|

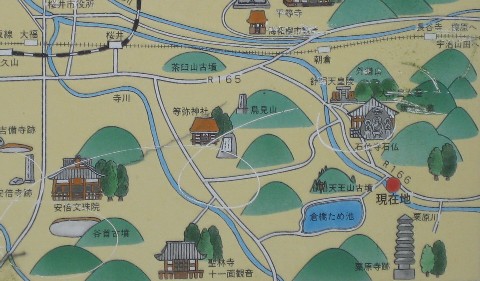

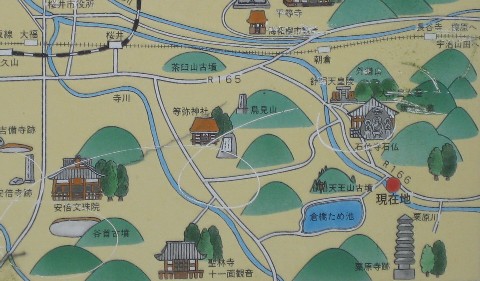

| 石位寺・天王山古墳・倉橋溜池へ 上の写真の示すとおり道を南東にとり、石位寺に向かいました。石位寺は外見は貧弱に見え、内部は役所への予約のみの観覧ですが、史料によれば、白鳳時代の石作浮彫の伝薬師三尊像で、現存する最古の石彫三尊仏といわれているようです。国指定の重要文化財です。 季節はあの真っ赤な曼珠沙華(彼岸花)が真っ盛りです。倉橋溜池の堰堤、その後ろの倉橋山が背景となる田畑の縁には曼珠沙華が繁っていました。 国道166号線を右に折れ、倉橋溜池方面に登っていきます。 梯立の 倉梯山に 立てる白雲 見まく欲(ほ)り 我がするなへに 立てる白雲 人麻呂歌集 (7・1282) 倉橋溜池(昭和14年着工、32年に完成した奈良県最大の灌漑用溜池。ワカサギ コイ フナなどの養魚池でもあるようです。)周辺は遊歩道が完備され、水辺の憩いの場となっています。水面ではボートの訓練をするグループもあり、ゆったりした気分に溢れた素敵な公園といって良いでしょう。 |

|

| 崇峻天皇陵へ 老人ホーム「竜吟荘」近くの万葉歌碑を撮影し、道は下り坂となります。 大君は 神にしませば 真木の立つ 荒山中に 海をなすかも (人麻呂) その道の突き当たりが桜井から多武峰談山神社へ通ずる道です。その道を少し下ると左手に崇峻天皇陵を知らせる石塔があります。この小道をはいります。 崇峻天皇(第32代)は悲劇の天皇の1人と言って過言では有りません。聖徳太子の父、用明天皇が崩御すると、皇位を自陣営に取り込もうとする蘇我氏・物部氏の対立は最高潮に達し、最終決戦となります。この戦いで勝利した蘇我馬子は欽明天皇と妹・小姉君(おあねのきみ)の皇子である泊瀬部皇子を擁立します。崇峻天皇で、倉梯柴垣宮を宮古とします。69歳の時といわれています。崇峻天皇5年(592年)10月、馬子に命じられた東漢直駒(やまとのあたいこま)により天皇は殺され、遺骸はその日の内に倉梯岡陵葬られます。今、宮跡と陵は隣り合っています。当時、天皇の葬送には殯(もがり)の儀式の風習がリ、皇族や群臣がたてまつる誅(しのびごと)に送られて葬られる事になっていたようです。大変異例のことであり、また崇峻天皇陵とされるものはいま一つ、法隆寺の近くにある”藤ノ木古墳”がそれです。 |

|

| 聖林寺から桜井駅へ 聖林寺の国宝・十一面観世音菩薩立像には2度目の対面です。ゆっくりとゆったりと対面を楽しむ事が出来ました。以下に聖林寺の略記を小冊子から転記します。 聖林寺の創建は古く、奈良時代(和銅5年・712年)に談山妙楽寺(現談山神社)の別院として、藤原定慧(鎌足の長子)がたてたとされています。次第に、戒律と祈祷の寺として知られるようになり、安産・子授け祈祷は大要を真言密教に拠りながら独自のものがあり、その霊験は広く知られるところです。国宝で有名な十一面観音菩薩は、慶応4年(1868年)に大御輪寺(大神神社の神宮寺)より移され、フェノロサ、岡倉天心らによって開扉されて以降、その美しいお姿は多くの人々を魅了してきました。門前からの眺めは卑弥呼の墓とも言われる箸墓とも言われる箸墓などの大和盆地の古墳群、山辺の道、三輪山を一望のもとに、見渡す事が出来ます。 十一面観音菩薩は 木心乾漆像、天平時代の作 760年代に東大寺の造仏所で作られ、その願主は智努王(ちぬおう)(天武天皇の孫)とする説が有力です。・・ JR桜井駅までゆっくりと歩いて帰還しました。久しぶりで、少々疲れました。 |

|