| 万葉の旅・山辺の道 |

| 2003.7.26.・8.2. 山辺の道 JR奈良駅で桜井線に乗り換えました。いよいよ”山辺の道”への出発です。天理駅で下車、駅前から天理教本部へ向う雑踏のアーケードを抜け、石上神社へと歩み始めます 倭は 国のまほろば たたなづく 青垣 山隠(やまこも)れる 倭しうるはし 古事記中巻の日本武尊(倭建命)の思国歌(書紀では景行天皇の思邦歌)です。もともとこの歌は、国見の際の国誉めの歌であったろう。ところが、日本武尊の物語に中に入って詞書がつくと、一変して痛々しいペーソスにみちてくる。そういう不思議な二面性をこの歌は持ち合わせています。「まほろば」(書紀では「まほらま」と言う言葉も不可解な古語である。・・・ 古代大和びとは、現代のような計測器をもたないだけに、生駒―平群族、二上―葛城族、三輪―三輪族、春日―春日・和珥族、などの古代諸豪族が蟠踞し、それぞれを神々の山として崇敬していたのである。 「東に美しき地有り。青山四周れり」(ひがしにうるわしきくにあり せいざんよもめぐれり)(神武紀) 山と野と水と杜との空間は位置によって構成された古代大和を描いてみると、屹然とした山容の生駒、二上の山、温和な姿の三輪、春日の山に、方形に四周された豊穣な大和国中こそ、大和びとが具体的に知覚していた「まほろば」でなかったか。古代大和びとは、既に早くから自然空間をデザインする意識があった。「四周れり」という短い詞章の中に、わたくしは「まほろば」の語のもつ不透明さを、ようやく理解したようにおもえたのである。(「万葉の道」”山辺の道・南より) |

| 布留万葉(ふるまんよう) 石上神社は、もともと大和朝廷の武器庫としての役割を持っていたらしく、物部氏の祖先がそれを管理していたとことが日本書紀にも語られています。 石上(いそのかみ) 布留の神杉(ふるのかむすぎ) 神(かむ)さぶる 恋をも我は 更にするかも (巻11・ 二四一七) この歌は人麻呂歌集の収められている1首ですが、人麻呂の作?その頃、老杉が茂る森が在ったのでしょう。 娘子(をとめ)らが 袖布留山(そでふるやま)の 瑞垣(みずがき)の 久しき時ゆ 思いき我は (巻4・五〇一) 人麻呂の相聞歌。乙女が袖を振るという布留山の神垣のように、わたしは昔からあの娘を慕っていたよ。 布留万葉歌群は15首、その内相聞歌は12首と華やかな恋歌の花を群生させています。 |

| 古色蒼然の石上神社前門と国宝の拝殿です。ポイントすると変化します。 |

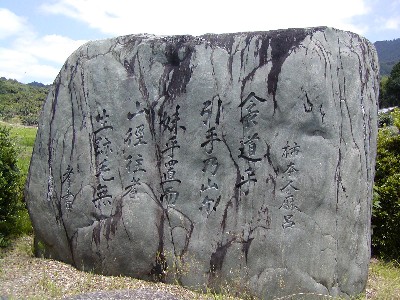

| 衾道(ふすまみち) 衾道を 引手の山に 妹を置きて 山道(やまぢ)を行けば 生けりともなし(卷2・二一二) 妻を失って、人麻呂が泣血哀慟して作った歌2首のうち、後の1首つけられた短歌で、長歌をよむと、みどり子を残して死んでいった妻は、羽易(はがい)の山に仮葬されたらしい。人麻呂は亡妻を尋ねて、その羽易の山に岩を押し分けて登っていった。 この道にある、衾田陵は継体天皇(26代)皇后、手白香(たしらが)皇女の陵といわれています。なぜに彼女の陵がここにあるのか?不思議です。 |

|

| 穴師周辺の万葉 穴師大兵主神社(あなしおおひょうずじんじゃ)へ上り口に景行天皇(12代)の纒向日代宮(まきむくひしろのみや)跡があります。 纒向の 日代の宮は 朝日の 日照る宮 夕日の日がける宮 竹の根の 根垂る宮 木の根の 根蔓ふ宮・・・(古事記歌謡) 巻向の 穴師の山に 雲居つつ 雨は降れども 濡れつつそ来し (卷12・三一二六) 巻向の穴師の山を雲が覆い、雨は降るけれど、愛しいおまえの許にやってきたよ・・ |

|

|

| 日代宮跡と穴師大兵主神社 |

| 巻向万葉歌群 巻向は三輪山の北、背後に穴師山・巻向山・三輪山を背い、前方は西に展望を開いた清涼な台地です。 あしひきの 山かも高き 巻向の 岸の小松に み雪降り来る(巻10・二三一三) 山が高いからか、巻向の岸の小松に雪がふってくる・・・人麻呂歌集 三諸の その山並に 児らが手を 巻向山は 継ぎの宜しも(巻7・一〇九三) 山並が美しいという人麻呂歌集のひとつ。 巻向万葉歌謡群15首の内13首は人麻呂歌集であるとことから、この地は柿本氏縁の地であった可能性が高いようです。 |

|

|

| 遥かに畝傍山(左)と耳成山(右)を望んでいます。 |

| 三輪山万葉 三輪山(467m)は、万葉集では「三輪の山」・神(みわ、かむ)山」・「三室山」など様々な名で呼ばれたようです。 うまさけ 三輪の社の 山照らす 秋の黄葉の 散らまく惜しも (巻8・一五一七) 三輪の紅葉の落ちるのを惜しむ長屋王の作品です。 春山は 散り過ぎぬとも 三輪山は いまだ含めり 君待ちかてに (卷9・一六八四) 春山の花鎮の行事をしのばせる人麻呂歌集で、舎人皇子に献った歌です。 三輪山を 然(しか)も隠すか 雲だにも 心あらなも 隠さふべしや (卷1・十八) 天智天皇が近江国へ遷都するとき、天智天皇に代わり、額田王が遷都の無事と安全を祈って、詠ったものといわれています。 |