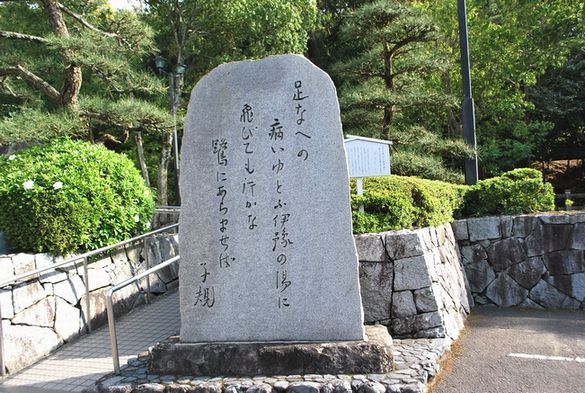

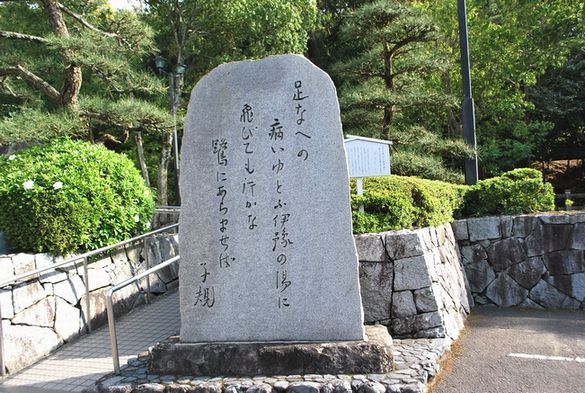

足なえの 病ゆとふ伊予の湯に 飛びても行かな 鷺あらませば 子規 「もし私が鷺だったら飛んで帰り、足の病を治したいのに」 |

| 四国松山・道後温泉へ 子規記念館・松山城をメインにまとめてみました。 2017年4月24日25日 |

| 背景は好天の「瀬戸大橋」と花壇です。 |

足なえの 病ゆとふ伊予の湯に 飛びても行かな 鷺あらませば 子規 「もし私が鷺だったら飛んで帰り、足の病を治したいのに」 |

| 2017年4月24日 お天気に恵まれました。「湯快リゾート道後・彩朝楽」へは京都駅八条口大型バス専用駐車場から8時に出発します。集合時間は7時45分。この時間に間に合うであろうと、家から4・5分の京都駅への直通バス停[大住ケ丘」発7時、「京都駅八条口」到着予定7時40分に乗車しました。恥ずかしながら、この時間帯の交通渋滞を見過ごしていました。もちろん渋滞にひっかかりました。乗車中は気が気ではなかったのですが、この日は幸いにして10分遅れで集合時間には5分遅れで到着することができました。次回からの教訓となりました。 新大阪駅からのお仲間を乗せてメンバーは20名となりました。9時47分、伊丹空港横を通過。 10時30分、「淡路SAハイウェイオアシス」。珍しく「明石海峡大橋」が望まれます。 明石大橋1 明石大橋2 花壇の向こうに大橋が 12時30分、「吉野川SAハイウェイオアシス」に到着。吉野川上流のこの地点には「美濃田橋架設図」の掲示板があります。 吉野川と現在の吊り橋を撮影しました。 ここで昼食をとりました。 「松山自動車道」を降り14時10分、「りんりんパーク」で休憩。 お庭にはつつじ 鯉の泳ぐお池がありました。 15時過ぎには松山市内に入りました。運転手さんの努力で、なんと「坊ちゃん列車電車」と並行して走ることが出来ました。1) 2) 15時30分「道後・彩朝楽」へ到着。18時の夕食時間までの時間を利用して、散策に出ました。 道後温泉散策 16時、ホテルを出て坂を降ると「伊佐慈波神社(いさにわじんじゃ)」があり、急な石段を登り、お詣りをしました。 お宮の美しい内部です。 以下は神社のページからです。 御祭神 神功皇后(じんぐうこうごう)、仲哀天皇(ちゅうあいてんのう)、応神天皇(おうじんてんのう)三柱姫大神(みはしらのひめおおかみ) 沿革 伊佐爾波神社の創建について詳細は不明ですが、神功皇后・仲哀天皇御来湯の際の行宮跡に建てられたといわれ、すでに延喜年間につくられた延喜式に載っている古社で1000年以上前から信仰を集めていたことが窺えます。一時期は湯月八幡宮とも、さらに道後八幡とも呼ばれました。 この伊佐爾波神社も当初は道後公園山麓に御鎮座していたと推定され、建武年間(14紀前半)頃、河野氏が湯月城築城に際して今の地に遷し、道後七郡(野間、風速、和気、温泉、久米、伊予、浮穴)総守護と称えました。 その後、加藤嘉明が松山城の固めとして八社八幡を定めたとき、一番社として武運長久の祈願所と定め久米郡井合の土地百石を神社の社領として寄進されました。 現在の御社殿は江戸時代に入り江戸城で弓の競射を命じられた松山藩主松平定長公が八幡様に必中を祈願し、それが成就したお礼に建て替えられたもので、寛文4(1664)年6月に着手、大工697人、延べ人数69,017人を要し寛文7(1667)年5月15日に竣工し、しめやかなうちにも華やかに遷宮式が挙行されたと言われています。 京都の石清水八幡宮を模したと言われ、大分の宇佐神宮と並び全国に三例しかない整った八幡造りの社殿で、昭和31年6月本殿が国の重要文化財に指定、昭和42年6月全体が追加指定を受けました。 伝承 松山藩主三代目の松平隠岐守定長公は、寛文2(1662)年の春、江戸城で弓の競射を命じられました。定長公はかねてから弓の名手として誉れが高く、射損じては面目丸つぶれとあって、湯月八幡宮に「石清水八幡宮と同じ建物をお建て致しますので金的を射させてください。」と祈願をされました。 ある夜、夢枕に八幡様がお立ちになって「私の指図通りにしなさい。必ず射止めるであろう。」とお告げになりました。 当日になって、諸大名居並ぶ中、定長公は弓に矢をつがえ、きりりと引き絞って八幡様を祈念しました。すると金の鳩が目の前を飛びました。これこそ八幡様のお指図と弓を放つと見事金的に命中しました。 定長公は面目をほどこし、祈願された通り飛騨の工匠を招いて八幡造りの社殿を建立しました。寛文7年のことです。 16時10分、「松山市立子規記念博物館」前に出ました。 大きな「子規の句」の石碑が立っています。 入館すると直ぐ左に御神輿が置かれています。 館内は3階を除いて撮影禁止ということで、写真はありません。3階には「愚陀仏庵(ぐだぶつあん)」の模型が置かれています。 解説版です。 障子スクリーンには3種の映像が写ります。 松山市立子規記念博物館は、子規の生誕150年を記念して、平成29年4月、常設展示室に新たな展示や映像機器を導入し、リニューアルされました。 ここで、正岡子規・夏目漱石・俳句についてパンフレットから整理します。 「愚陀仏庵(ぐだぶつあん)」 明治28(1895)年、子規と夏目漱石が52日間をともに過ごした、愚陀仏庵。 「絶筆3句(ぜっぴつさんく)」 難病とたたかいながら文学活動を続けた子規。明治35(1902)年9月、辞世の俳句「絶筆三句」を書きのこし、34歳11ヵ月の生涯を閉じました。 「をととひの へちまの水も 取らざりき」 「糸瓜(へちま)咲て 痰のつまりし 佛かな」 「痰1斗 糸瓜の水も 間にあはず」 以下、子規記念博物館ガイドシートです。 子規は慶応3年9月17日(1867年10月14日)に、松山市に生まれました。本名は「正岡常規(つねのり)」。幼名は「処之助」のち「升(のぼる)」。父・正岡常尚(つねなお)は松山藩の武士。子規が5歳の時病死。 母・正岡八重。妹・正岡律。 ここで幕末、松山藩(城主・松平定昭)は賊軍となり、薩長を中心とする新政府軍の討伐対象となります。無抵抗降伏となりますが、巨額の補償金を請求されます。 明治16年6月、松山中学校を退学し、船で東京へ向かいました。東京大学予備門、帝国大学文科大学(今の東京大学)で勉強します。寄席好きの大学の同級生、夏目漱石と友人となります。25歳の子規は「日本新聞社」に入社。日本新聞社の社長・陸羯南(くがかつなん)は最後まで子規の面倒をみます。 28才、病気を心配する家族や友達の反対を押し切って「日清戦争」の従軍記者になり、清は向かいます。 明治28年(1895年)8月、子規は松山へ帰ります。この時、親友・夏目漱石が中学校の英語教師をしていました。漱石が借りていた家で、52日間一緒に暮らしました。子規はここで句会(俳句を作る会)を続けます。 子規 桔梗活けて しばらく仮の 書斎哉 漱石 愚陀仏は主人(あるじ)の名なり 冬籠(ふゆごもり) 2か月松山で暮らしたのち、東京へもどるおり、大阪や奈良に立ち寄りました。 子規 法隆寺の茶店に憩ひて 柿食へば鐘が鳴るなり法隆寺 「写生」の俳句を作ろうと、俳句の革新に取り組みました。 子規 夏草やベースボールの人遠し いくたびも雪の深さを尋ねけり 贈り物数を尽くしてクリスマス 俳句雑誌 明治30年(1897年) 松山で発行「ほととぎす」編集長 柳原極堂 東京では「ホトトギズ」編集長 高浜虚子 31才の時、「歌よみに与ふる書」を発表 あたらしい短歌 九つの 人九つの 場をしめて ベースボールの 始まらんとす 病床即事 ガラス戸ノ外ノ月夜ヲナガムレド ラムプノ影ノウツリテ見エズ 規 子規を継いだ人びと 文学の世界で活躍した子規の仲間たち 1、写生文 夏目漱石(18767〜1916) 子規の影響で本格的に俳句を作るようになった漱石。山会にも参加しました。そして、日本を代表する小説家になりました。 「坊ちゃん」、「吾輩は猫である」 2、俳句 河東碧梧桐(へきごとう)(1873〜1937) 子規に俳句やベースボールをお教わりました。そして、新聞「日本」のは俳句を選ぶ仕事を、子規から受け継ぎました。後に、5−7−5の形にこだわらない、自由な俳句を作りました。 赤い椿 白い椿と 落ちにけり さくら活けた 花屑の中から 一枝拾ふ 高浜 虚子(1874〜1959) 碧梧桐から子規を紹介され、俳句を教わりました。のちに「ホトトギス」の編集長として、日本派俳句の活動を引っぱりました。また、小説も書きました。 夏の蝶 日かげ日なたと 飛びにけり 遠山に 日のあたりたる 枯野かな 3、短歌 伊藤左千夫(1864〜1913) 子規庵で開かれる短歌会の活動を広めるために、短歌の雑誌「馬酔木(あしび)」を作りました。 牛飼が 歌詠み時に 世の中の あらたしき歌 大いに起こる 長塚 節(たかし)(1879〜1913) 子規の「歌よみに与ふる書」を読んで感動し、子規庵での短歌会に参加しました。 たらちねの 母が釣りたる 青蚊帳を すがしといねつ たるみたれども 多くのビデオを観賞させてもらい、忘れかけている維新からの明治期を再勉強させてもらいました。幕末・維新の折、松山藩は苦難の道をたどりました。 「坂の上の雲」からのページから 幕末の松山藩は、悲しいかな親藩です。第二次長州征伐(四境戦争)に出兵せざるをえなくなり、周防大島へ出兵するんですね。 周防大島って、その昔、毛利家に従った村上水軍が移住したところでして、伊予とは深いかかわりがあり、松山城下でも、姻戚関係にある者があったりもする土地なんです。だいたい、村上水軍の氏神も氏寺も、伊予大三島、伊予大島にあったわけでして、往来は盛んです。 えーと、おまけに松山は、薩摩とは正反対の土地柄。 士族数は存じませんが、俳句とかお能とかが盛んで、小作農までが俳句をやるような土地柄ですから、武士も軟弱。 農兵の取立をやってましたから、主にはやーさんとか(水争いは盛んでして)みたいな方々が、兵士だったようでして、幕府の歩兵といっしょに、かなりな乱暴をした様子で、負けて逃げて帰った上に、幕府からさえ咎めをうけていたりするんですわ、これが。 あげくの果てに、慶応3年(1867)、最後の最後に、若い藩主・定昭が、二条城で老中を押しつけられてしまい、大阪城まで慶喜公のお供なんかしたこともありまして、すっかり朝敵にされてしまうんです。 幕末維新には今は忘れられた問題もあります。廃藩置県問題、神仏分離令など 「松山私立子規記念博物館」の前には「道後公園」があります。 ベーブボールを愛した子規像が建てられています。(まり投げて 見たき広場や 春の草 明治23年 春) 足湯と時計台 市電道後温泉駅です。 坊ちゃん列車が置かれています。 「道後ハイカラ通り」の入口には大きな「道後村」案内図がありました。 「17時のハイカラ通り」の様子です。 道後温泉本館 道後温泉本館右手です。ここにホテルからのバスが30分間隔で我々をピックアップしてくれます。 散策からホテルに戻り、温泉を楽しみました。夕食まで時間があったので、嫁さんも風呂へ。 18時30分、ヴァイキング食事会場へ。鯛のしゃぶしゃぶを追加メニューとしていましたので、指定席が設けられていました。適当にピックアップしたお好みの内容です。それぞれ適当に料理を追加します。 「鯛しゃぶ」は肉厚なカットで満足させられました。 お燗のお酒と焼酎のロックを頂きました。 食事後も道後温泉本館、ハイカラ通りの夜の雰囲気を楽しみに出かけました。 20時30分頃の道後温泉本館 ハイカラ通りの評判のお店の宇和島料理(宇和島鯛めし) 丸水(がんすい)ですが、お腹はいっぱいです。 散策から戻り、私はもちろん、さらにゆっくりと温泉を楽しみました。温泉から帰ると、嫁さんは白河夜船。 |

松山城本丸から瀬戸内海を望みます。クリックすると拡大します。 |

| 2017年4月25日 朝、5時45分、部屋の窓から松山市内、松山城を眺めています。今日も好天です。 松山市内、松山城をワイド撮影しました。 温泉への旅の恒例、朝風呂へは5時過ぎには一番風呂へ。 12時発の京都への帰りのバスに間に合うように、お目当ての「松山城」の観光を終えるためには?とホテルの係員に聞いたところ、「8時にタクシーを予約し、出かけることが良いのではないか」、との回答がありました。そこで、その通りに、8時にタクシー予約を前日に済ませています。 7時には朝食の会場へ。8時前には出発の用意をして、ロビーへ。もちろん、この時点でチェックアウトを完了しました。 タクシーの運転手さんとお城の話で盛り上がりました。松山城の特徴を聞き、生まれ故郷、信州松本城の話をしたところ、2度もわざわざ松本へお城見学にでかけたとの話をしてくれました。お城好きの人がいるものだと、感心!!!感心!!!!! 8時10分にはロープウェー乗り場に到着しましたが、ロープウェー・リフトの始発時間が8時30分であり、ランニング中の女子学生に所要時間を聞いたところ10分〜15分程度と聞いたため、歩いて登ることにしました。 「加藤嘉明(よしあきら)公の銅像。松山城築城を開始した加藤嘉明は秀吉の「賤ヶ岳の七本槍」の一人、戦国大名の一人です。それらしい堅固な「お城の縄張り」は見事です。寛永4年(1627)、会津へ転封、寛永8年(1631)9月12日、江戸で病死します。その後、加藤藩は跡継ぎの不調により、改易されます。 お城への登り口(東雲神社)です。 リフト、ロープウェーの下をくぐります。 お城の石垣にたどり着きました。 見上げる石垣の威容1 威容2 威容3 石垣下の広場の解説板です。 石垣の説明。 「筒井門西続櫓」を見上げます。 「待合番所跡」の解説版 右手に「太鼓櫓」石垣が続き遠くに「天守閣」・「小天守閣」が覗いています。 坂を上の「戸無門}。 「戸無門」をくぐると見晴らしの良い部分にでます。お城から西方を望みます。 ワイド撮影です。 「筒井門」 「筒井門」・「隠門」の解説版 「本丸」に入り、石垣の西側沿いの撮影をします。 「本丸」の解説版 「本壇」の解説版 「本丸」・「本壇」の略図 「本壇」詳細図 「紫竹門」・「南隅櫓」・「多門櫓」・「小天守」 「紫竹門」の向こうは「本丸」・「小天守」 「乾櫓」・「野原櫓」の解説版 高い石垣に守られた「南隅櫓」・「十間廊下」 「本丸」 「本壇」配置図 「二の門」 「内門」・「玄関」 「天守」入口」 「天守内廊下」 天守から北方向を見下ろします。 展示品「藩主の長刀」 天守から本丸を見下ろします。「太鼓櫓」・「筒井門東櫓」・「筒井門西櫓」・「巽櫓」が見えています。 展示品「鎧兜」 天守最上階からの眺め 東方 東景観 北方 北景観 西方 西景観 南方 南景観 東南の景観 10時10分、本丸を後にリフト乗り場へ リフト乗り場にある「松山城」の解説版 降りリフトに乗りました。1) リフト2) リフト3) ロープウェー・リフト乗り場の建物内の展示品 「松山賛歌」 「子守歌 子規」 「秋山好古の馬上姿」 「松山城全景屏風」 城郭の象徴である天守の構成分類の一つで、大天守・小天守・櫓を四方に配置し、多門櫓たもんやぐら(長屋形式の櫓)でつなぐ形式をいいます。建物で仕切られた中庭ができるのが特徴で、厳重な防備手法であるため天守防衛の究極の姿であるとも言われており、「現存12天守」の中では、姫路城と同じ構成となっています。 なお、天守の構造分類としては望楼型(ぼうろうがた)と層塔型(そうとうがた)があり、石垣などの土木技術の進歩とともに、天守建築構造は、武者走りなどの防備の工夫をより高めることができ、工期を短縮できる層塔型へ移行しています。 松山城は、日本で最後の完全な城郭建築(桃山文化様式)として、層塔型天守の完成した構造形式を示していると言われています。 (江戸幕府の武家諸法度は、天守の新築はもとより増改築も厳しく取り締まっていたため、天災などで失った天守の再建を断念した城郭もありました。 しかも、将軍家の居城であった江戸城や大坂城の天守も再建されることがなかったため、何とか再建の許しを得ても幕府に遠慮して「御三階櫓」と名乗ったりするご時世でした。 このような中、防備が厳重な連立式の本格的な大小の天守群の建造を、幕末に松山城ができたのは不思議とも言えます。しかも、本壇(天守丸)に、切込みハギの石垣を用いるなど、初代の加藤氏普請時より格段に精度の高い築城だと考えられています。) 松山城のパンフレットから 松山城の沿革 松山城は、海抜132mの勝山山頂に本丸、中腹に二之丸、山麓に三之丸(堀の内)を置く蓮郭式平山城で、敵の侵入を防ぐため、二之丸を取り囲むように山麓から本丸にかけて、全国的にもめずらしい「登り石垣」が配されている。 松山城の創設者は加藤嘉明である。慶長5年(1600)の関ケ原の戦いにおいて徳川家康側に従軍し、その戦功を認められて20万石となった嘉明は、同7年に伊予正木(愛媛県松前町)から道後平野の中央にある勝山に城郭を移すため、普請奉行に足立重信を命じて地割を行い工事に着手した。翌8年(1603)10月に嘉明は居を新城下に移し、初めて松山という名称が公にされた。 その後も工事は継続され、寛永4年(1627)になってようやく一応の完成をみた。当時の天守は五重で偉観を誇ったと伝えられる。しかし嘉明は松山にあること25年、完成直前の寛永4年(1627)2月4に会津に転封される。そのあとへ蒲生氏郷の孫忠知が出羽国(山形県)上の山城から入国し、二之丸の築造を完成したが、寛永11年8月参勤交代の途中、在城7年目に京都で病没し、嗣子(しし)がいないので断絶する。 その後、寛永12年(1635)7月伊勢国(三重県)桑名城主松平定行が伊予松山15万石に封じられた。寛永16年(1639)定行は、3年の年月をかけ、築城当時5重であった天守を三重に改築する。これは地盤の弱さに起因する天守の安全確保とも、江戸幕府に配慮したためともいわれている。 ところが、9代松平定国(8代将軍徳川吉宗の孫)の天明4年(1784)元旦、落雷で天守が焼失した。焼失後37年を経た文政3年(1820)、父定国の遺志を継いだ11代定道は、復興工事に着手するが、着工16年にして、定道の逝去と作事場の火災でとん挫する。これを引き継いだ12代藩主松平勝善は、弘化4年(1847)城郭復興に着手、ようやく安政元年(1854)悲願の天守が復興した。 これが現在の天守で、姫路城と並ぶ典型的な連立式天守をもち、慶長期の様式を引き継で、わが国最後の完全な城郭建築といわれる。 ここで、今回の松山城鑑賞を思い出しています。 右手の、「巨大な石垣」に圧倒されます。その上には「巽櫓(たつみやぐら)」が聳え立っています。石垣に沿って右に折れると正面に向こうに「太鼓櫓」が聳え立ち、その向こうには「大天守」・「小天守」が望めます。360度振り替えり坂道を上がると、「戸無門」をくぐります。その狭い広場には「筒井門」と「隠門」があり、そこを進みます。「太鼓門」をくぐり、「本丸広場」に入ります。 「本丸広場」で略図す。 (松山市のページから。) 本丸広場では、まず、左手、西側に歩き、ここからの景観と大天守・小天守などを見上げます。大天守・小天守がある本壇への入場は9時からということで、左手に回ります。 「紫竹門」を入り、本壇の左手の広場に入ります。「乾櫓」、「野原櫓」があり、「乾門」とその関連施設があります。 本壇入口の切符売り場で開場を待っていると、二・三十人の団体さんが2組入場券購入にきました。 9時5分前には入場が許可されました。「一ノ門」を入り、「二ノ門」をくぐると、「大天守」下の広場に出ます。大天守を見上げます。 「天壇」の略図です。 「三ノ門」を入り、更に、「筋鉄門」を抜けます。その広場左手には、「小天守」、「南隅櫓、「十間廊下」、「北隅櫓」、「玄関」、「内門」、そして本丸への入口があります。本丸へ達するまでの各種の防御施設(多くの門)を通り、本丸へ入場します。係りの方が昔の警察官スタイルで迎えてくれます。 「十間廊下」の内部を歩き、大天守をへ向かいます。お城の解説ビデオを見ていると、団体客が2組通り過ぎていきます。そのお客さんをパスしたあと、大天守最上階へ向かいました。 最上階から4方を眺めました。タクシーの運転手さんがここから四方を眺めることを進めてくれました。 「東方」はホテルの部屋からお城を撮った方角です。「道後温泉」が見えています。「北方」は瀬戸内海が見られます。「西方」は市街地の向こうに松山空港があります。「南方」は「本丸広場」の向こうに市街地が広がっています。四方の景観を存分に楽しみました。 天守を降り、「太鼓門」、「筒井門」を抜け、本丸広場に戻りました。「戸無門」を抜けながら、「太鼓櫓」その向こうの「小天守」・「大天守」を振り返りました。 帰りはリフトで降りることとしました。登りのお客さんと挨拶を交わしながらの降りは快適でした。 帰りは「市電」で帰ることとしました。この市電に乗車しました。 車内の様子は 11時の「道後温泉本館」の様子 迎えのバスを待つ間に、なかなか雰囲気のあるお店が。 徳島で高速に乗る前にケーキ屋さんに寄りました。「Hallelujah Sweets Kitchen ハレルヤスイーツキッチン」,運転手さんの勧めで、得々シュークリームを1個買い求めすぐに頂戴しました。 16時鳴門の渦潮1 渦潮2 18時40分 吹田を通過 京都駅前には予定より1時間早く、19時過ぎには到着しました。 |

| 作者近況 |