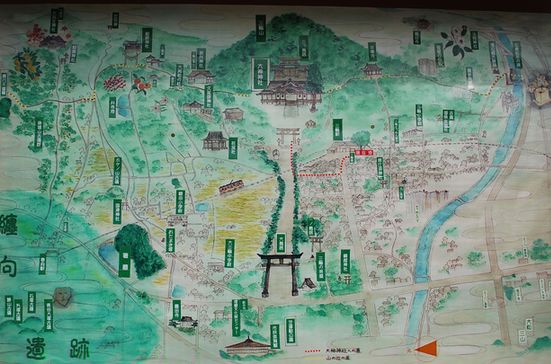

JR三輪駅前の掲示板です。クリックすると文字が読める様大きくなります。 |

| 箸墓から三輪山へ |

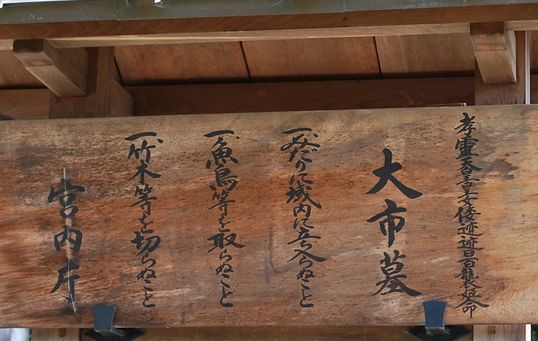

| このあたりは柿がどこにでも。取り残しの柿なのでしょうか?三輪山を背景に。 |

JR三輪駅前の掲示板です。クリックすると文字が読める様大きくなります。 |

| 箸墓へ 11月2日三連休の中日です。”万葉の旅”へ嫁さんと出かけるのは始めてではないかと思われます。明日香の旅 3 で娘と三人で壷坂寺から明日香を回った記録があります。”万葉への旅”はそれ以来のことでしょう。そんなことから今回は、箸墓を案内することとしました。「箸墓伝承」の書き出しで使わせていただいた内田康夫氏の「箸墓幻想」は嫁さんが最も好きな本の一つですし、テレビ映画化されたものも当然見ております。 JR大住駅を出発、奈良駅で桜井線に乗り換え、JR巻向駅へは10時過ぎに到着。箸墓に向かいます。今回も良い写真を撮りたいものと勇んで三輪山と箸墓とその池を望む地点にいったところ、残念!!!、水抜きをしたと思われる池があるばかりでした。(箸墓伝承へ) 崇神天皇(第十代・磯城瑞籬宮)の祖父孝元天皇(第八代・軽境原宮)の妹。倭迹々日百襲姫命(やまととひももそひめのみこと)大物主命の妻となった。だがこの神は夜にばかり通ってきてまだお姿を見たことがありません。「どうか夜の明けるまで居て美しいお姿を見せてください」と願った。神は「明朝お前の櫛箱の中に入っていよう」と答えた。姫は朝の来るのを待って櫛箱を開けると中に美しい小蛇がいたので驚いて泣き出すとかみは人の姿に戻り「よくも私に恥ずかしい思いをさせてくれた」と言って三輪山にかえってしまった。以上は「万葉の道」山辺編から それでも箸墓の周囲をほぼ一周し、JRの線路を渡り、桧原神社に向かいます。以前は巻向川に沿ってを穴師へ上がったと記憶していますが、今回は道を右に取り、桧原神社から三輪山に向かいます。 |

|

| 井寺池周辺は 井寺池周辺にはいくつかの万葉碑があります。そして、池の前方には三輪山が姿良く望まれます。また、穴師、巻向には地名を読み込んだ多くの万葉歌が残されています。「万葉の道 山辺編 山辺の道(南)」から紹介します。 巻向の万葉歌群 巻向について折口信夫氏は、「大和国磯城郡纏向村の東にある山の総称で、弓月ヶ岳・穴師山などが其中に在る」と解説している。いまは桜井市大字穴師を中心とした一帯で、三輪山の北にあたるところと考えてよかろう。背後に穴師山・巻向山・三輪山を負い、前方は西に展望を開いた清爽の台地である。 あしひきの 山かも高き 巻向の 崖(きし)の小松に み雪降り来る (巻10・2313) 山が高いからか、巻向の崖の小松に雪が降ってくる という人麻呂歌集の歌だ。巻向川の上流を遡ると、三輪山と穴師山の狭間に、いまも万葉びとのふれた原風景と同じ光景にめぐり逢うことができる。 三諸(みもろ)の その山並に 児らが手を 巻向山は 継ぎの宜しも (巻7・1093) 三輪山の山並みに、(あの娘の手を枕にした)巻向山のつづきぐあいが美しい--。「児らが手を」は巻向山の「マキ」にかかる枕詞だが、恋人の手を枕にするという人麻呂ならではと思わせる造語で、独特のエロチシズムが漂う。巻向山を奥にひっこめて中に置き、左右に穴師山・三輪山を配置した山並みにづづきぐあいが、格好よいという景観評価は、わたくしたちのもちあわせない審美眼といえるかもしれない。これも人麻呂歌集の作品である。・・・ |

|

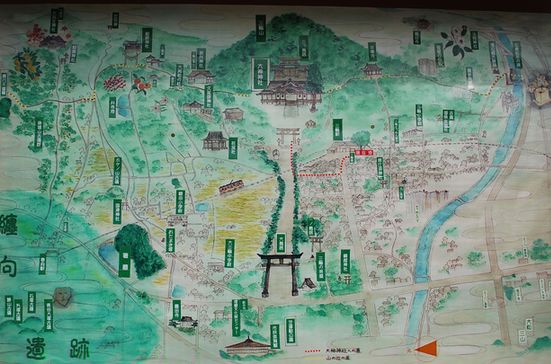

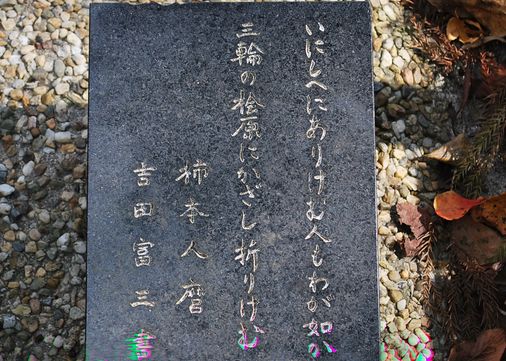

| 三輪の桧原(ひばら)とは 井寺池を上るとすぐに桧原神社に着きます。広場の奥の山すそに荘厳なお宮が建てられています。陽光が照らしていますが、静かな佇まいが心に染みてきます。「万葉の道」からです。 この桧原神社の地は、天照大神が伊勢神宮に鎮座する以前に、はじめて宮中から移祀されたところという笠縫邑の伝承地である。したがって、「元伊勢」とも呼ばれる聖地だ。・・・そしてここはまた、万葉の「三輪の桧原」と考えられる。 行く川の 過ぎにし人の 手折らねば うらぶれ立てり 三輪の桧原は (巻7・1119) 人麻呂歌集で、「葉を詠む」と題した2首のうちの1首である。死んでしまったむかしのひとが、桧の枝葉を手折って簪にすることもなくなったので、しょんぼりとしていることよ、三輪の桧原はーー |

山吹の 立ちしげみたる 山清水 酌みにゆかねど 道のしらなく (巻2・158 高市皇子) |

| 狭井神社(さいじんじゃ)から 桧原神社を出て玄賓庵(げんぴんあん)に向かいます。この日は大変な人出で細い道はすれ違いもままならぬ様相です。何回も山辺の道を歩いていますが、こんなことは始めてです。喜んでよいのか悲しんでよいのか迷います。細い流れでしかない狭井川を渡るとすぐに狭井神社に着きます。 狭井河よ 雲立ちわたり 畝傍山 木の葉騒ぎぬ 風吹かむとす (古事記歌謡) 神武天皇の后、伊須気余理比売(いすきよりひめ)が神武天皇の崩御の後、当芸志美美命(たぎしみみのみこと)の謀反をわが子に教えようとした歌とされています。以下「万葉の道」からです。 狭井川を渡り、坂道を上がると鎮女池(しずめいけ)という美しい名の大きな池にでる。鎮花祭で有名な狭井神社はもうすぐそこだ。「延喜式」では狭井坐大神荒魂神社(さいにますおおみわあらたまじんじゃ)といい、大神荒魂神を主神に、ほかの4座を祀り、大神神社の摂社となっている。この狭井神社から三輪山山上に登拝口があり、社務所に願い出ると「お山する」ことをゆるされる。 三輪山中の古代原初的祭祀信仰形態を知るためにも、磐座(いわくら)巨石群を一度は登拝しておきたい。磐座群は三合目付近、中腹、山頂の三段にわかれ、それぞれ辺津(へつ)磐座・中津磐座・奥津磐座と呼ばれているが、霊気漂う山中でこれらの巨石群に接すると、慄然とした畏怖感に襲われる。特に山頂にある奥津磐座は大規模な祭祀のにわで、その異様な光景に一瞬立ち竦む思いだ。・・・ 一時は谷川沿いの緩やかな登りがあるものの、大半は急斜面を登っていく、登山道です。大変しんどい道ですが、なにせ、この御山全体が御神体なのです、気持ちの良い汗が滴ってきます。山頂は奥津磐座ばかりで、周囲の景観を望めません。もちろん写真の撮影は許されていません。2時間弱で登り口に帰ってきました。下山後の神社の霊水は本当に心身に染み渡る美味さです。 |

| 大神神社(おおみわじんじゃ) 狭井神社から大神神社へ向かう道の途中に、展望台があります。ここからの景観は見事なものです。神社の大鳥居・耳成山(みみなしやま)・畝傍山(うねびやま)・天香具山(あまのかぐやま)が左から右へ、遠くには二上山(ふたがみやま)・葛城山・金剛山が望まれます。以下は「万葉の道」です。 ・・・神酒を醸造し天皇に献げた活日(いくひ)を祀る活日神社を過ぎると、日本最古の社といわれ、大物主大神(大国主神)を祀る大神神社の社前に出てくる。『延喜式』の名神大社に列せられ、大神大物主神社と記せられる。俗称は三輪明神という。古事記の中で、大国主神は、「吾をば倭の青垣の東の山の上に伊都岐奉れ」と告り、この神を「御諸山の上に坐す神なり」としている。 大神神社には拝殿はあるが、その後に三輪鳥居をおくのみで神殿はない。三輪山を神体山として、山そのものを拝むのである。その三輪山山中に、巨大な磐座群で構成される原始的祭場が営まれていたことは既に承知された筈である。外見優美な姿態をみせる三輪山が、その内実に鬼気迫る古代信仰の神秘さを抱え込んでいたことを理解した上で、三輪万葉歌にふれていきたい。・・ 三輪山万葉 三輪山(467メートル)は、万葉集では「三輪の山」・「神(かむ)山」・「三諸(室)」・「三諸(もろ)の山」・「守山(もるやま)など、様々な名で呼ばれたらしい。もっともこれらの呼称がすべて三輪山をさすとは限らず、飛鳥・竜田などの神奈備山をいうこともあった。 うまさけ 三輪の社の 山照らす 秋の黄葉の 散らまく惜しも (巻8・1517) 三輪の紅葉の落ちるのを惜しむ長屋王の作品。 春山は 散り過ぎぬとも 三輪山は いまだ含(ふふ)めり 君待ちかてに (巻9・1684) こちらは春山の花鎮め行事をしのばせる人麻呂集歌、舎人皇子に献った歌である。・・・ うまさけを 三輪の祝(はふり)か 斎(いは)ふ杉 手触れし罪か 君に逢ひかたき 「祝」は神主や禰宜の下の下級神官のこと、神職全体をいうこともある。三輪の神官が神木として崇める杉に手を触れた神罰でしょうか、あなあたに逢えないのはーーと丹波大女郎子(たにわのおおめのおとめ)が男に逢えぬ嘆きを歌っている。・・ 三輪山を 然(しか)も隠すか 雲だにも 心あらなも 隠さふべしや (巻1・18) 山上憶良の類聚歌林によれば、近江国に遷都するとき、三輪山をご覧になって天智天皇が詠まれた歌、と左注にあるが、題詞には額田王作とあって、一般には額田王が天智天皇の立場にたって代作した歌といわれる。・・・ |

| 二の鳥居のすぐ前の”そうめん処森正”さんで”にゅう麺と柿の葉ずし”のお昼を頂き、JR三輪駅から帰還しました。沢山の人びとが”山辺の道”を楽しんでいる姿を見て、良い時代なのかな?との感慨を覚えました。 |