|

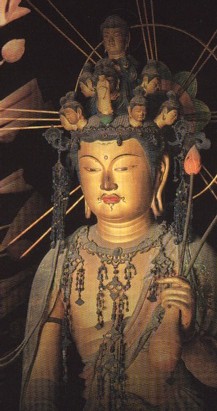

大御堂

ご本尊十一面観世音菩薩は約170センチの等身大ですが、台座の上に置かれているので、見上げる事となり、実際よりも大きく感じられます。優しさと、威厳を兼ね備えた素晴らしい仏様で、是非とも皆様に直接お目にかかってほしいものと思います。

(略縁起)古記録によりますと天平16年(744)、この普賢教法寺に安置されたもので、天下泰平と国民豊楽の祈願をこめられた御霊像です |

|

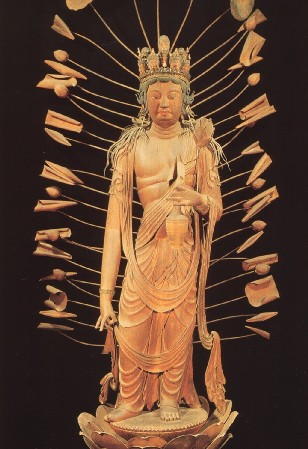

壽寶寺

お目にかかった瞬間は、美しい木の感触から、たいへん馴染み深い雰囲気 を感じましたが、そのお顔は厳しさを感じ、多少違和感を覚えました。

その折、住職が、このお顔は密教のお顔です。では仏様の別の顔を見せてくだ さるといい、扉を閉め夜の顔を見せていただきました。それは月の光の下での 仏様の、慈悲あふれた素晴らしいお顔でした。この仏様を作られた折の深謀が 感じられます。

この十一面千手千眼観世音菩薩立像は平安時代の作。高さ181cmの木造。 重要文化財に指定されています。 |

|

聖林寺

天平仏のこの仏さまは本当に素晴らしい仏さまでした。

仏さまを下から見上げると、写真でみるとは全くことなり、スマートな8頭身の女性を感じさせます。優しげな面差し、優雅なお姿を拝み、時の経つのを忘れました。

同じ天平仏でご近所、大御堂の十一面観音さまは背丈が人の大人とほぼ同じで、やや肉ずきが良く、親近感をおぼえますが、この仏さまは台座からは約3メートルの高さで、ほっそりとした女性の優雅さがその素晴らしさを際立たせています。 |

|

蟹満寺

本堂に安置されている現本尊国宝釈迦如来像は1千三百余年の昔白鳳時代の作で金銅座像、8尺8寸(2M67)重量2千貫(7屯04)と称する堂々たる尊像である。 この釈迦尊像は権衛穏当な姿体に薄衣を透して美の重量性を発揮した豊満な肉体を刻出して容貌は荘重であり端麗である。しかも殆んど完全に近い原形で金銅座像の堂々たる尊姿は真に白鳳時代の代表作にふさわしく、これを眼のあたり親しく拝観できることは有難い極みである。

|

|

海龍王寺

住職の解説のあと、十一面観世音菩薩像を拝む事が出来ました。

天平時代に光明皇后が自ら刻まれた観音像をもとに鎌倉時代に運慶派の仏師によりる造られたとされるこの寺の本尊です。秘仏であった為、全身の金泥や精緻を極めた装飾具を製作当時のままで残しています。鎌倉時代の作とは到底思えないこのような綺麗な仏様は初めての経験でした。(像高94センチ) |

|

法華寺

このお寺の本尊”十一面観音”はその由来と”光背”に大きな特徴があります。

今回のような本尊御閉扉中はその分身を拝ませていただきますが、この分身でさえ昭和40年インド政府に最上の香木、白檀の提供を依頼し、一木作りで完成さえれたものとのことです。

本体は、光明皇后の姿を当時のインド第一等の彫刻家が、我が国に於いて三体を刻んだ内の一体との伝承があります。光背は蓮葉の彫刻です。 |

|

秋篠寺

そのお姿はきわめて写実的な作風を持って全体が統一され、かすかに憂いを帯びた表情の優美さとともに肢体の豊満さと、稀に見る微妙な動きはこの天女像の大きな特徴です。

秋篠寺の本堂の中には、伎芸天像のほかに、本尊の薬師如来(薬師瑠璃光如来、重文)・その脇仏である日光菩薩、月光菩薩、重文)・不動明王・帝釈天(重文)・愛染明王などの仏たちが我々を見下ろしています。

静かなそのたたずまいを味わう事が出来ます。 |

|

飛鳥寺・飛鳥大仏

推古天皇17年(609)に完成した銅釈迦丈六像です。に建久7年(ll96)の金堂焼失時に大破し、仏頭と指などが残されました。昭和48年(1973)に残存状況を中心とした調査が行われた。その結果、頭部では額・両眉・両眼・鼻梁が当初部分を留めるとともに、左手の掌の一部、右膝上にはめ込まれる左足裏と足指、右手中指・薬指・人差指が当初部分であることがわかりました。

|

|

長谷寺

本尊・十一面観世音菩薩(重文)は御身丈3丈3尺6寸(10m余)、光背4丈1尺(12m余)、楠の霊木で作られている我が国最大の木造仏です。右手に錫丈(しゃくじょう)と念珠、左手に蓮華を挿した水瓶をもち方形の石の上にたつ独特のお姿で、観音・地蔵の御徳を併せ持ったよに長谷型観音と称せられる御尊像で、慈悲の深さを表しているとのことです。 |