|

| 三輪山へ (大神神社ご神体への登拝) |

| 今回の旅のルートです。 |

|

| 2月10日、3日連休の初日。久しぶりの旅です。今回は、万葉碑を訪ねながら、三輪山(467m)への登拝をめざします。 三輪山をご神体と仰ぐ大神神社(おおみわじんじゃ)は、古事記の中で、大国主神は、「我をば倭の青垣の東の山の上(へ)に伊都岐奉(いつきまつ)れ」と告り、この神を「御諸(みもろ)山の上に坐(ます)神なり」としています。 神社の『三輪明神縁起』には以下のように記されています。 祭神・大物主大神(おおものぬしのおおかみ) 配祀・大己貴神(おおなむちのかみ)・少彦名神(すくなひこなのかみ) 当神社の神体山三輪山に鎮り坐す御祭神大物主大神は、世に大国主命(大国様)のお名で広く知られている国土開拓の神様でありまして、詳しくは倭大物主櫛みか魂命(やまとおおものぬしみかたまのみこと)と申し上げます。・・・後にこの神様はみずからの思召しによりまして、その御魂(幸魂・奇魂)をこの三輪山(三諸の神奈備)に永くお留めになり、それ以来、今日まで三輪山全体を神体山として奉斎しています。それゆえに、神殿を持たない、上代の信仰の形をそのままに今に伝える我が国最古の神社であります。・・・ 古事記・崇神天皇の御世における三輪山伝説は有名です。さらに、箸墓とのかかわりも既に触れています。 |

| 平等寺から大神神社へ 10時にJR三輪駅を下車。かって三輪明神の神宮寺であり、廃仏毀釈で、寺勢を失なうことがあった平等寺へ向かいました。現在その努力で再建がなされつつあります。ここに今日最初の万葉碑を見つけました。 大神神社へのしめ縄をくぐり境内に入りました。 わが衣 色に染めかむ うまざけに 三諸の山は もみじしにけり(7・1094) 人麻呂の歌です。 大神神社の境内の万葉碑です。 うまさけ 三輪のはふりが 山照らす 秋の黄葉の 散らまく惜しも(巻8・1517) 三輪の紅葉の落ちるのを惜しむ悲劇の親王・長屋王の歌です。 春山は 散り過ぎぬとも 三輪山は いまだ含めリ 君待ちかねて(巻9・1682) 人麻呂が舎人皇子に送った、春山の花は散ってしまったかのしれないが、三輪山ではまだ蕾のままで、あなたのおこしを待ちかねています。 うまさけを 三輪の祝(はふり)か 斎(いは)ふ杉 手触れし罪か 君に逢ひかたき(巻4・712) 丹波大女郎子(たにわのおおめのおとめ)が、三輪の神官が神木として崇める杉に手を触れた神罰でしょうか、あなたに逢えないのは・・・ |

| 狭井神社(狭井坐大神荒魂神社)(さいにますおおみわあらたまじんじゃ)から三輪山山上へ 大神神社の左奥から狭井神社への道が開いています。 神社説明板によりますと、 主祭神 大神荒魂神 配祠神 大物主神 姫蹈鞴五十鈴姫命(ひめたたらいすずひめのみこと) 勢夜多々良姫命(せやたたらひめのみこと) 事代主神(ことしろぬしのかみ) 第十一代垂仁天皇の御世(約2000年前)に創祀せられ、ご本社大神神社で大物主神「和魂(にぎみたま)」をお祀りしているのに対して、「荒魂(あらみたま)」お祀りしています。・・・・・又、御社名の「狭井」とは神聖な井戸・泉・水源を意味し、そこに湧き出る霊泉は太古より「くすり水」として信仰の対象になっています。 参拝し、霊水を頂いた後、三輪山登拝(「お山する」)の為のタスキを300円でお借りし、登り口にある立看板に従って、カメラをバックにしまいました。お山の佇まいを写真撮影が出来ないのは残念です。ご神体へお山するわけですから、当然なのかもしれません。 休み休みですが、約1時間、前日までの雨のため、ぬかるんだ登り道を登り、山上にある高峰(こうのみね)神社、奥津磐座(おくついわくら)に到着する事が出来ました。 狭井河よ 雲立ちわたり 畝火山 木の葉騒(さや)ぎぬ 風吹かむとす(古事記歌謡)(『万葉の道』より) 12時半頃に下山し、タスキを返却した後、神社前の茶店で昼食として山菜ニュウメンを食しました。 |

|

| 玄賓庵(げんびんあん)から桧原神社(ひばらじんじゃ)へ 桓武天皇の時代、隠棲した僧玄賓が草庵を営んだという玄賓庵の敷地内を拝見し、桧原神社へ向かいました。桧原神社は天照大神が伊勢神宮に鎮座する以前に、はじめて宮中から移祀されたところという笠縫邑(かさぬいむら)の伝承地で、元伊勢と呼ばれている聖地です。 行く川の 過ぎにし人の 手折らねば うらぶれ立てり 三輪の桧原は(巻7・1119) 人麻呂歌集。死んでしまったむかしのひとが、桧の枝葉を手折って簪にすることもなくなったので、しょんぼりしていることよ、三輪の桧原は・・・。(「万葉の道」から) |

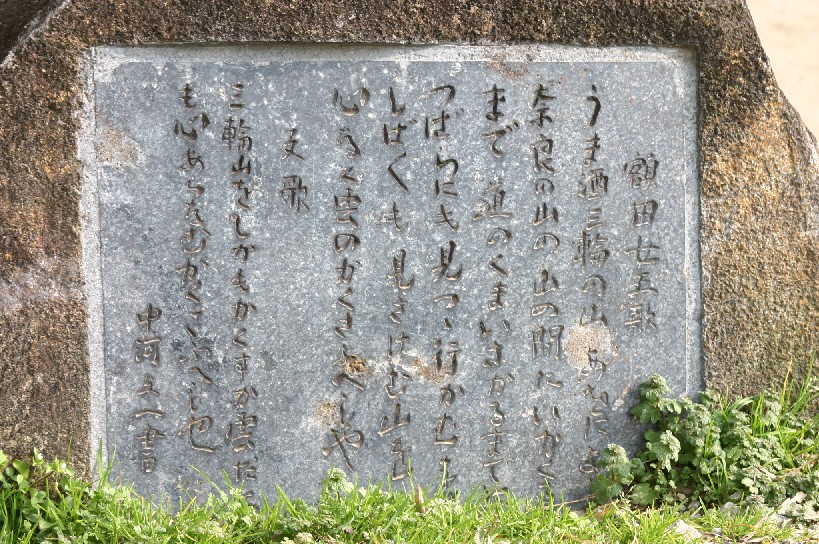

| 巻向・景行天皇陵・崇神天皇陵を経てJR柳本駅へ 何度目かの”山辺の道”を歩き、万葉碑をカメラに記憶させました。明らかに以前に較べ万葉碑は整備され、読み易くなっていますが一部情緒が無くなっているものもあります。 巻向の 桧原もいまだ 雲居ねば 小松が末(うれ)ゆ 沫雪(あわゆき)流る (巻10・2314) 人麻呂歌集の歌。巻向の桧原にまだ雲がかかっていないというのに、小松の梢から泡雪が流れる。 ぬばたまの 夜さり来れば 巻向の 川音高しも あらしかもとき (巻7・1101) やはり、人麻呂歌集の歌。夜がやってくると、巻向の川音が高い。山から吹き降ろす風が激しいのだろうか・・ 三輪山をバックに、前述のパンフレットの表紙のバックに使われています万葉碑に着き、写真に収めました。 三輪山を 然も隠すか 雲だにも 心あらなも 隠そうべきや (巻1・18) 天智天皇が近江に都を移そうとする時、額田王(ぬかだのおおきみ)が天皇に代わり詠った歌といわれています。大和をあとにするのだ。、雲よ思いやりを持って三輪山を隠さないで欲しい。 |

|

| 作者近況の欄です9 |