| 三つの都の物語 「ローマ人の物語」以外の塩野七生さんの著作を読み、整理しています。 三都とはローマ・フィレンツェ・ヴェネツァアとなります。 |

|

|

|

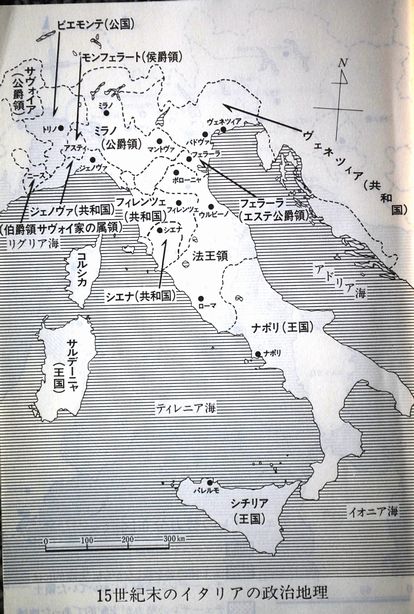

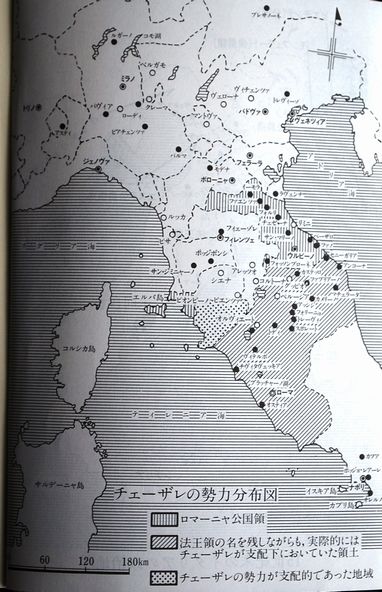

| 上の3枚の地図は「ルネッサンスとは何であったのか」に載せられたものです。 |

| 三つの都の物語 「ローマ人の物語」以外の塩野七生さんの著作を読み、整理しています。 三都とはローマ・フィレンツェ・ヴェネツァアとなります。 |

|

|

|

| 上の3枚の地図は「ルネッサンスとは何であったのか」に載せられたものです。 |

|

| 読後感の順序を「チェーザレ.ボルジアあるいは優雅なる冷酷」(ローマ)、「わが友マキアヴェッリ・フィレンツェ存亡」「マキアヴェッリ語録」、「海の都の物語・ヴェネツィア共和国の一千年」、「コンスタンティノープルの陥落」、ロードス島攻防記」、「レパントの海戦」、「三つの都の物語・緋色のヴェネツィア・銀色のフィレンツェ・黄金のローマ」、「ルネッサンスの女たち」、「神の代理人」、「イタリア異聞」、「ルネッサンスとは何であったか」とし、読み返しながらゆっくりと仕上げていきたいと考えています。 |

|

| 「チェーザレ.ボルジアあるいは優雅なる冷酷」 15世紀のルネッサンス期、初めてイタリア統一の野望をいだいた若者チェザレ・ボルジアの生涯を記しています。読み進むにつれて、もちろん、大きな異なりは存在しますが、織田信長の一生がオーバーラップする感覚を覚えました。後世の評価をはっきりと二分するのです。 ・・・・法王(アレッサンドレ六世)の息子というキリスト教の世界での異端児(妻帯が不可とされる聖職者、その頂点に君臨する法王にはもちろん嫡子はかんがえられない)として生まれ、それでいながら、当時の最高の権威であったローマ教会を徹底的に自分のために利用することによってキリスト教を侮蔑し、一度は身にまとった、生涯の栄誉と安定を保証する枢機卿の緋の衣を投げ捨ててまでイタリアを統一して、そこに自らの王国を創立しようとした彼の野望は、今日にいたるまでの五百年間、歴史が彼を、ルネッサンス時代の「メフィストファレス」として弾劾してきた理由となった。 歴史だけではない。文学も音楽も同様である。ヴィクトル・ユーゴーは、その戯曲「ルクレツァア・ボルジア」で、ドニゼッティも同名の歌劇で。そして、「ボルジア家の毒薬」という題名の映画さえも作られた。 しかし、メフィストフェレスの魅力は不滅である。バートランド・ラッセルも言っている。「残念ながらわれわれは、善人よりも、悪人から多くを学ぶものである」と。 そして、チェーザレ自身は、生前ただの一度も自分を弁護しようとはしなかった。自分の悪に対する彼の弁解は、それが策として有効であった場合にのみ限られる。彼は、自分を語ることの極度に少ない男であった。・・・・ 同時代の思想家マキアヴェッリとの関連も面白く、強烈な生涯(1475〜1507年)であったようです。 ・・・15世紀の後半から16世紀の前半を通じて、イタリアは、自らの生き方を、根本的に考え直すことを迫られたのである。この混迷の時代は、しかしそれだからこそ、ルネッサンスの二大歴史家、マキアヴェッリとグイッチェルディーニを生んだ。 しかし、悲惨な時代、混乱の世紀であろうとも、そこに生まれたものは、あくまでもその中でいき続けねばならない。チェーザレ・ボルジアも、その一人であった。緋の衣を身にまとうことによって、法王に次ぐ地位にまでのぼった彼を、ただそれだけに安住させないものが、少しずつ彼の心の中に芽生え始めてきたのはこの頃である。グイッチャルディーニの言った、「悲惨な時代の最初の年」、1494年、この年に起こったフランス軍のイタリア侵入という大きな事実が、19歳になったチェーザレを、はじめて激動する現実に直面させた。彼はその時はじめて、真の学問をする。その彼にとっての師は、父の法王アレッサンドロ6世であった。 多くの歴史家によって、イタリアの近代の始まりとされる、このフランス軍のイタリア侵入は、どのような原因によって起こったのであろうか。ある者は、イル・モーロすなわちルドヴィーコ・スフォルツァの策謀だとし、他の者は、フランス王シャルル8世の名誉欲からだとする。またその他にも、枢機卿ジュリアーノ・デッラ・ローヴェレの、法王ボルジアに対する敵愾心からだという者もいる。いずれの言も間違ってはいない。というよりも真の原因は、これらがすべて組み合わさったところにある。・・・ ナポリ王国の王位継承、十字軍の派遣を名目とするシャルル8世のフランス軍によるイタリア侵入は、群雄割拠状態のイタリアに衝撃を与えた。ローマ法王アレッサンドロ6世はイタリア軍のローマ法王庁に対する事実以上の占領状態時には各種の権謀術策とローマ法王の権威の主張によってダメージを最小限に抑えることが出来たが、危機意識は大きく、その後のチェーザレの法王領拡大戦略に大きなバックアップをしていくことになる。 ここで、キリスト教・ローマ法王の権威の根源について、(注2)として記載されていることを転記しておきたい。 イエス・キリストが、ガリラヤ地方を宣教していたとき、彼は、海辺で網を打っているシモン(後の聖ペテロ)とその兄弟アンデレに出会い、こう言った。「私についておいで、私はあなたたちを人を漁(すなど)る者にしよう。」 シモンとアンドレは網を捨てイエスに従った。 後にイェサレムで十字架にかかったイエスが、復活し、再び弟子たちの前にその姿を現したとき、イエスはシモンを”私の羊たちを牧する者”に指名した。 このイエスの言葉によって、初代法王はシモン、すなわち聖ペテロ([伊]サン・ピエトロ)とされた。ローマ・ヴァティカン内にあるサン・ピエトロ大寺院の名も、これに由来する。だから後代の法王たちも、人を漁る者、すなわち聖ペテロの後継者ということになる。、あた、イタリア語では、法王の代称として、”パストーレ”(羊飼い)を使うことも多い。 チェザーレは上の地図にあるとおり、ロマーニャ公国領を含め中部イタリア地域を支配に置く勢いであり、父親である法王を喜ばせていたが、1503年の夏、8月アレッサンドロ6世がマラリアで倒れ死去、同時にチェザーレも同じ病に伏したことから権力保持に齟齬を来たし、反ボルジア勢力に反撃を許すこととなります。フランス、スペインの強大国そして法王庁をはじめイタリアの諸勢力も”出る杭は打つべし”の思惑で一致していました。チェザーレは1507年、ナヴァーラにおいて戦死します(1475〜1507年)。レオナルド・ダ・ビンチ、マキアヴェッリとの関連も興味深いものです。 |

ゴンドラが行交う、ヴェネツィア・リアルト橋 |

| 「愛の年代記」 生きて愛して死んだ 恋することの歓び、哀しみ、憤り。<歴史>の内側からきこえる 華麗な女たちの愛の吐息。とブックカバーに記されています。9人の女性の歴史を印しているのです。 「大后妃ビアンカ・カペッロの回想録」では、ヴェネツィア貴族・カッペロ家に生まれながら、継母に冷遇され、フィレンツェ人の恋人と駆け落ちしたことで、ヴェネツィアの法によって、恋人は捕まれば死刑となるお尋ね者に、彼女は勘当された状態となります。そんなビアンカがトスカーナ大公コジモの世継であるフランチェスコに愛されるようになり、ヴェネツィア共和国の息女としてトスカーナ大公妃となる物語です。 「エメラルド色の海」は、サヴォイア公国妃の女管長であったビアンカリエリ伯爵夫人が妃マルグリットの代わりに、地中海沿岸の住民から、悪魔のように恐れられていたトルコの海賊ウルグ・アルと面会することで、捕虜の解放を得たことの物語です。アリは身代わりとなっていた夫人の健気さに打たれ尊敬の念をいだいていたと思われる。 レパントの海戦の5年後夫人は亡くなったが、アリはそれから11年生き、トルコ帝国の最高の栄誉に飾られて死んだ。だが、南イタリアにはこんな伝説が残っている。高貴な生まれのイタリア婦人に愛をうちあけられ、その婦人の腕の中で、キリスト教徒に帰って死んだのだ、と。 他に、「ジュリア・デリ・アルビツィの話」、「パリシーナ公爵夫人の恋」、ドン・ジュリオの悲劇」、「パンドルフィの冒険」、「フィリッポ伯の復讐」、「ヴェネチィアの女」、「女法王ジョヴァンナ」など興味深く、現代人にとっては不可思議なお話が載せられています。また、この本の表題の部分にはイタリア各地の挿絵が描かれています。馴染みのある風景を幾つか。 1) 「大公妃ビアンカ・カペッロの回想録」のポンテ・ヴェッキオ (フィレンツェ・ウフィッツィ美術館からの風景と思われます。) 2) 「ジュリア・デリ・アルビツィの話」のリアルト橋 (ヴェネツィア Canal Grandeに架かっています。) 3) 「女法王ジョヴァンナ」のサン・ピエトロ寺院 (2009年11月のイタリア紀行を参照してください。) |

| 「神の代理人」 「神の代理人」を読んでいます。当時はイタリアばかりでなく、ヨーロッパ全体の主権国家の首長はその地位を、表向きは法王からの委任状に託されることになっており、これが当時の政治状況を複雑怪奇にしているのです。「神の代理人」である法王は本当に正義のキリスト者であったのでしょうか?「神の代理人」とは?書き出しに福音書の一節があります。 イエスは、弟子の一人シモンに言った。 「おまえは、ペテロ(岩)だ。この岩の上に、わたしの教会を建てよう。地獄の門(悪魔)も、これには勝てないだろ。 おまえに、天国の鍵を与えよう。これによって、おまえが地上でつなぐものは天国でもつながれ、おまえが地上で解くものは天国でも解かれるのだ」(マタイ伝第16章より) こうして、かっては漁夫であったペテロの主位権が決まった。全キリスト者は、イエス・キリスト、すなわち神の、地上での代理人と指名されたペテロに、服従しなければならないと決められたのである。また、おまえの上にとのイエスの言葉に従って、西暦六十七年頃、ローマのヴァティカーヌス(今日のヴァティカン)にあった皇帝ネロの競技場で殉教したと伝えられるペテロの遺骸の上に、聖ペテロの教会(サン・ピエトロ大寺院)も建てられた。 それ以後、代々の法王は、第一代法王ペテロの後継者として、天国と地上と地下を支配する象徴として三重冠と、天国の鍵を組み合わせたものを紋章とし、漁夫の指輪をはめた手で命令をくだし、同じ手て祝福を与えつづけてきた。そして今日でも、法王が教会に入場してくる時、聖歌隊は、「おまえはペテロ、この岩の上にわたしの教会を・・・」と歌う。まるで、法王のテーマ音楽でもあるかのように。 「神の代理人」では”最後の十字軍”でピオ2世(就任年齢53歳 在位 1458〜1464)を ”アレッサンドロ6世とサヴォナローラ”でアレッサンドロ6世(61歳 1492〜1503)を ”剣と十字架”でジュリオ2世(60歳 1503〜1513) ”ローマ・16世紀初頭”でレオーネ10世(37歳 1513〜1521)を描いています。(以上は「作者近況」の欄からコピーです。) ”最後の十字軍”のプロローグ部分のは”十字軍とはいかなる物であったか?”を整理しています。 過度の禁欲は、しばしば狂信の温床となる。なぜならば、禁欲生活によって肉体は痩せ衰えるが、想像力はかえって活発になるからである。彼らは、その欲することをことごとく正義と信じ、その信ずることをことごとく神の啓示として現実に見るようになる。そして、神から選ばれた自分こそがそれを実現させねばならないという使命感、彼らの心を燃えたたせてくれるのだ。 十字軍を動かして中世ヨーロッパ人の熱狂に火をつけたのも、当時のキリスト教会の堕落に対する最も手厳しい告発者であり、その戒律の厳格なことで知られた、フランスのクリュニー修道院出身の僧であった。 十一世紀もあと数年で終わろうとする年のことである。ローマにいた法王ウルバノ2世の許を、イェルサレムの巡礼から帰ったばかりだという、ピエールと名乗る一人の修道僧が訪れた。回教徒の下にあるイェルサレムの非運を嘆き、ヨーロッパのキリスト教徒は、聖地奪回のために今こそ立ち上がるべきだと説くピエールの熱弁は、たちまち法王を巻き込んだ。ウルバノ2世は、以前から、先任者グレゴリオ7世の異教徒に対する聖戦思想に共鳴していた。その上、自分はフランス人では最初の法王であるという意識から来る功名心が、その情熱に輪をかける。・・・・ 法王の全面的な支持に力を得たピエールは、早速、イタリアとフランスの各地に宣伝に乗り出した。神の啓示と信じて疑わない彼の口調は烈しかった。・・・「悔い改めて武器をとれ!」と叫ぶ彼の声は、聞く人々に感動をおぼえさせずにはおかず、その感動は熱狂的な波となって、ヨーロッパ中に拡がっていった。・・・ そして、1095年11月27日、機の熟するのを待っていた法王ウルバノ2世によって、フランスのクレルモンに宗教会議が招集された。・・・・「神がそれを望んでおられる。これこそ、聖霊の与え給うた啓示であり、近い将来お前たちの勝利の叫びとなる言葉だ。キリストの戦士たちの信仰と勇気を鼓舞するためなのだ。キリストの十字架は、おまえたちの救済の象徴であり、おまえたちは、それに神聖なる誓約を行った証拠として、胸と肩の上に、真紅の血の色の十字章を着けるのだ」冬の寒気も、この人々には感じられないようだった。熱狂した群集は、叫びを止めなかった。「神がそれを望んでおられる!」「神がそれを望んでおられる!」 出発は、翌年の8月15日、聖母昇天祭の日と決まった。その日までに、人々はそれぞれの故郷へ帰り、なるべく多くの同志を集めるという輝かしい任務も課せられた。 この日にはじまり、ほぼ2世紀の間ヨーロッパ中をゆさぶった十字軍への狂熱を、2人のクリュユー修道院出身のフランス人の狂信から生まれたということだけでは説明できない。たしかに彼らは、火付け役としての働きはした。しかし、火を点けられてすぐに燃え上がるほどのものは、長い中世を通じて、徐々に蓄積されていたのだ。 善良な人々に、犯した罪の数々をあばきたて、彼らを地獄の恐怖につき落とすのは、キリスト教会の最も得意としたやり方である。地獄への恐怖をかきたてながら、一方では天国へ行ける可能性をちらつかせるのも止めないのだから、ますます効果的だというわけだ。・・・・キリスト教会は中世期を通じて厳格な戒律で人々を締め付け救済策として苦行を強い、その代償としての金や不動産等の教会への寄付要求し、払えないものは肉体で支払うべきだとして笞打ちまで正当化した。 ・・・しかし、11世紀になると、ウルバノ2世の先任者である法王たちによって、異教徒に対する聖戦に従軍した者には、贖罪が認められるようになった。クレルモンの宗教会議でも、ウルバノ2世は、十字軍従軍者に罪障消滅の特赦を宣言した。すなわち、異教徒を殺せば、一切の罪は許されるのである。・・・・ まるで、悪魔に魅いられた豚の群れのように、先の群れが落ちこんだ崖から、次から次へとまっさかさまに跳びこむ。それを、ほとんど2世紀の間、200万を越えるヨーロッパ人が続けたのだ。東ローマ帝国の1記録は書き残している。「まるでヨーロッパ全体が起き上がって動き出したようだ」と。・・・ ”最後の十字軍”は十字軍派遣を目指したピオ2世の妄執を記し、1464年その途中で病死した模様を記しています。 こうして、最後の十字軍は幻と消えた。聖戦を信じた、最後の法王の死とともに。 |