| ���j�U���ԊO�E�C�^���A�I�s ���V�P�O���Ԃ̗� �i��̃A���x���x�b���E���[�}�E�k�̃~���m�܂��j |

| �����z�́@isacha@mbox.kyoto-inet.or.jp |

| �w�i�͓�C�^���A�E�A���x���x�b���̃g�D���b���Ɖ����̋�ł��B |

| �A���x���x�b���x�O�B�g�D���b���Ƌ������q�����_�� |

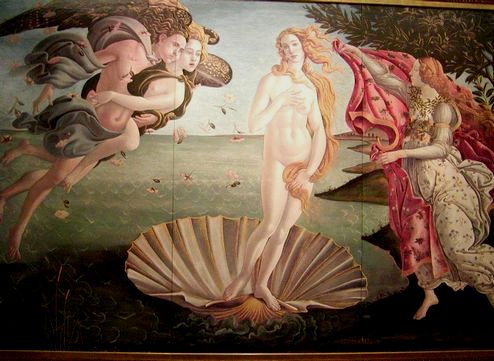

| ���F�l�`�B�A�̗[��� |

| �@�W���Q�S���a���̗���������������������A�P�P���P���A�ł���Ɠ�l�ŔO��́A�u�C�^���A�P�O���Ԃ̗��v�ɏo�邱�ƂɂȂ�܂����B���̐��N�A��N�Ɉ�x�A��T�Ԃ̋x�݂����K�v�̂���E��ł��������߁A���̐܂̓g���s�b�N�X����̍������s�i�����E�P�����@�@�@�k�C���@�@�@���k�n���@��B�@�k�C���j�ɏo�|���Ă��܂����B���̗��͑S�ĉ��K�Ȃ��̂ł����̂ŁA����Ȉ��S���Ɛe�ߊ����獡����g���s�b�N�X����̐�����ɎQ�����A���̌v������߂܂����B���̗����A�f���炵�������ԂƓY�������A�o�X�̉^�]�肳��A�����āA�e�n�̃K�C�h����̌���ŁA��ϊy�����A�����[�����i�����Ē����܂����B�L���������܂����B���X���܂������I�I �@���́A���[�}�A��C�^���A�̃}�e�[���E�A���x���x�b���E�|���y�C�E�i�|���E�J�v�����A�k�C�^���A�̃t�B�����c�F�E�s�T�E�x�l�`�A�E�x���[�i�E�~���m�̃C�^���A�����V���Ԃ̒�����ł����B |

| �@���̃y�[�W���u���j�U���v�Ɩ������Ă���ȏ�A�C�^���A�E���[�}�̗��j�ɐG��Ȃ��킯�ɂ͍s���܂���B�����A���̗��j�͑�ϒ����A�܂��A��ϕ��G�Ȃ��̂ŁA�ȒP�ɋL�q�o������̂ł͂���܂���B���[�}�鍑�ȑO�A�Ñネ�[�}�鍑����A�������[�}�鍑����A�e�s�s�̕���A�����ɂ��e�s�s�̓�������A�i�|���I����������A�C�^���A�����̎���ȂNJe�X�̗��j������A�������I�ɂ͂R�P�R�N�̃L���X�g�����F�A�R�W�O�N�e�I�h�V�X�P���̍������A���[�}���c�̒a���i�S�X�T�N�H�j�A���l�b�T���X���Ȃǂ��o�߂��āA���ݎc����Ă��鋳����n�߂Ƃ���{�݁A�G��A�����Ȃǂ����݂��Ă��܂��B �@�܂��A���[�}�̗��j�́A�I���O�W���I�A�C�^���A���������A�e���F���͂̂V�̋u�ɐl�X���Z�ݒ������̂��A�s�s���[�}�̔��˂ł���B���̐��藧���́A���Ƃ킴�̒ʂ�u����ɂ��Đ��炸�v�ł������Ƃ����B���[�}�l�����͓�������̖͂����Ƃ̍R���ɖ������Ȃ���A����܂ʕ��݂𑱂��A����ɍ��Ƃ��Ă̘g�g�݂��ł߂Ă����B����́A���N�ȏ�ɋy�Ԕɉh�̓y����ł��������B�E�E�`���ɂ��I���O�W���I�A�g���C����̗E�҃A�G�l�A�X�̖���ł���A���o�����K���̉����ƁA�R�_�}���X�̊Ԃɑo�������܂ꃍ�����X�ƃ����X�Ɩ�������ꂽ���A�A���o�����K���̉��ɂ��A�e���F���͂ɗ�����A������E�����T�ɂ�菕������B��Ƀ����X���E�߂����������X�̓p���e�B�[�m�̋u�̎��ӂɏ�Ԃ��߂��点�A�s�s���݂̈ӎv�\���̋V�������I���O�V�T�R�N�S���Q�P���ɍs�����B���̔N�A�������X�͂P�W�A���̎�҂Ɣނɏ]���Ă����R��l�̃��e���l�ɂ���āA���[�}�͌������ꂽ�̂ł���B�i�ȏ�A���쎵�����w���[�}�l�̕���x�X�y�V�����E�K�C�h�u�b�N���Q�l�ɂ��Ă��܂��B�j �@���̌�A�I���O�T�O�X�N�A���L�E�X�E���j�E�X�E�u���[�^�X�ɂ��A�������狤�a���ւ̈ڍs�A�J���^�S�Ƃ̒n���C�e������i�n���j�o����L�j�A�I���O�P�O�O�N�A���̃K�C�E�X�E�����E�X�E�J�G�T���i�W�����E�X�E�V�[�U�[�j�̒a�����o�āA�Ñネ�[�}�鍑���`�������Ă����܂��B |

�P�U���S�W���A�V�x���A�����s���Ă��܂��B |

| �P�P���P���@ �@����������Ƃ̎ԂŊ�܂ő����Ă���邱�ƂƂȂ�A���������Ƌ�`�Ńo�C�o�C�o���邱�ƂƂȂ�܂����B�ق�̂P�O���O�ɕۈ牀�Ŗ������̐V�^�C���t���G���U�Ɋ������A���X�̔��M�ł���ł������߁A�����Ă��炦�邱�ƂƂȂ����킯�ł��B�T�l�ő��߂̒��H�����A�W�]���r�[�ł̑�^���q�@�����̌��w�ƁA�߂��̃A�E�g���b�g�ɍs�����Ƃ���]���Ă������������ƂƂ͂P�Q���߂��ɂ͕ʂ�A�o�����r�[�ցB��P�R���Ԃ̋�̗��ł��B �@�A���^���AAZ�V�X�R�iB�V�V�V�j���́A�قځA�荏�P�S�F�O�O�ɔ����߂��A�����H�Ɍ������܂��B������̋�H�̓V�x���A���ł��B�������Q���ԁA�[���ɉf����c���h���n�я����s���Ă��܂��B�k�ւ̍q��H�̂��߁A�����ɗ[�ł������Ă��܂��B �@���[�}/���I�i���h�E�_�E�r���`���ۋ�`�ɂ͗\�莞���̂P�X�F�O�O���P���ԋ߂��O�ɓ����B�����R�����������Ȃ��I���A��`����o�X�Ŗ�T���̃z�e���u�q���g���K�[�f���@�C���@���[�}�@�G�A�|�[�g�v�ɓ����B���̓��A�Ƃ��o�����Ă���̂Q�O���ԋ߂������ړ��̗��͏I�����܂����B |

�T���s�G�g���L��A���@�����]���Ă��܂��B |

�N�[�|���@�̓~�P�����W�F���v�@�����͂P�T�X�O�N |

| �P�P���Q���@�C�^���A�ό������A�o�`�J���s���E�T���s�G�g���吹���iBasilica di San Pietoro)�� �@�U������̒��H�̎��Ԃ�҂�����Ȃ������o�[�͎��ǂ��v�w�����ł͂���܂���B���̌�̃z�e���̒��H���Ԃ��V�����炾�����̂��݂�A�U������̐H�����Ԃ͋�`�ɋ߂��ׂ��Ƃ��v���܂��B �@�V���S�T���A�z�e�����o�����A���[�}�s�X�ւ͏T���߂ƍ������H�̏C���ɂ��Ԑ������ɂ���a�����z���A�o�`�J���s����lj��ɂ͂X���ɂ͓������܂����B �@���{�l�ł����X�́A�܂��A��������Ȑ̏���ɂƂ܂ǂ��܂��B���{�̏�̐ΐς͑傫�Ȑ�ςݏグ�Ă͂��܂����A���̂䂦�ɁA�K���X��K�v�Ƃ��܂��B������̏�ǂ͐����̖{���̕ǂł��B�܂��A�k����������A���@�`�J�����p�ق֓��ꂵ�܂��B��R�̐l�̗o���Ă��܂������A�\�����̂��߁A�����ő҂�����邱�Ƃ͂���܂���B�G���x�[�^�[�łS�K�ցA�܂��A�L������ɂł܂��B�����ɂ�����ȌÂ���������̃��j�������g�A�V��������Ƃ���������n���^�̃��j�������g������܂��B�u�_�E���B���`�̍Ō�̐R���v�̎ʐ^��\�����f�����Q�l�ɁA�K�C�h����������܂��B �@�i�s�[�j���̒���@�s�[�j���̒���ɂ͍����S���[�g���قǂ̋���Ȑ��̏��ڂ����肪�u����Ă���B���X�̓��[�}�̃p���e�I���ɂ��������̂����A�����̎���ɋ��T���s�G�g���吹���̃A�i�g���E���Ɉڂ���A���̌�P�U�O�W�N�ɂȂ��āA���݂̈ʒu�ɗ����������ƂƂȂ����B���ڂ�����̗����ɂ͐��̃N�W���N�̃R�s�[���Q�H�u����Ă���B�I���W�i���͂Q���I�̍�i�ŁA�u���b�`���E�k�I�[���H�ɓW������Ă���B����̒����ɂ��钼�a�S���[�g���̋��̂́A�����ƃA���i���h�E�|���h�[�����P�X�X�O�N�ɐ��삵����i�ŁA���E������킵�Ă���B�ȏ�@ats�@���@�`�J�����j �@���@�`�J�����p��(Musei Vaticani)�֓��ꂷ��ƁA�܂��A�����V�䑕���ɋ�������܂��B��L�ɓW������Ă��钤���A�G��A�����ē�������^�y�X�g���[�̐������ɍX�Ȃ�����������܂��B�ʐ^�B�e���o����̂͂���܂ŁB�����āA�B�e���֎~����Ă���V�X�e�B�[�i��q��(Cappella Sistina)�ւ̓���ł��B�����A�u�Ō�̐R���v�E�u�V�n�n���v�̓V�������グ�銴�����\���ɖ��킢�܂����B �@�i�V��@���ʐςW�O�O�������[�g���̃t���X�R��́A�~�P�����W�F���ő�̌���ł���A�ł��d�v�ȕ�����Y�̈�ł�����B���̍�i�͂P�T�O�W�N�T���W���ɕ`���n�߂��A�P�T�P�O�N�X�����痂�N�W���܂ł̂P�N�Ԃɂ�������Ƃ̒��f���o�Ċ����A�P�T�P�Q�N�P�P���P���A���c�����E�X�Q���ɂ��A�����Ȍ�����������s��ꂽ�B���ǖʂ̃t���X�R��̃e�[�}���p���ŁA�L���X�g�̓�����҂l�ނ̒����������j���`����Ă���B����́A�n���L���V�n�n������a���҂̕���ɋy�ԗ��j���B�����ł͐l�����̂��ׂĒn���ȐF�ʂ̌��z�\���ɂ͂�����Ă���A�\�����̒��S�_�Ƃ������̂��u����Ă��Ȃ��B�]���āA���Y�I�ō\���I�Ȑl�����Ƃ����Ɠ��ȓ������ő���Ɉ����o����Ă���̂ł���B����͂R�̕����ɕ�����Ă���B�E�E�E�E �@�Ō�̐R���@�V�����������Ă���Q�O�N��A�~�P�����W�F���͂P�T�R�Q�N�A���c�N�������X�V���i�P�T�Q�S�|�R�S�N�j�̈˗����āA�������V�X�e�B�i��q���̉��̕ǖʂɃt���X�R���`�����ƂɂȂ����B�������A���ۂɍ�Ƃ��J�n���Ă̂͌�p�҂ł���p�E���X�R���i�P�T�R�S�N�[�S�X�N�j�̎���A�P�T�R�U�N�̂��Ƃł���B�lj悪�����������̂͂P�T�S�P�N�A���N�P�O���P�R���̌������̍ۂɂ́A�s��ȃt���X�R�悪���ڌ��������B�P�T�Q�V�N�A���^�[�̉��v�����[�}�̋���̌��Ђ�F�߂Ȃ��h�C�c�l�b�������[�}�𗪒D����Ƃ����ߌ��I�ȏo�����̌ゾ���������ɁA���̗�q���͋��c�̗D�z���̏ے��Ƃ܂łȂ����B�E�E�E�u�Ō�̐R���v�َ͖��^�𒆐S�ɐ�����_���e�̐_�Ȃ����ނ�����Ă���ɂ��ւ�炸�A�~�P�����W�F�����g�̔ߌ��I�ȓN�w�����S�̂��x�z���Ă���B��ʂ̒����ɂ͐���}���A�ɕt���Y��ꂽ�L���X�g���A�V���v���Șr�̓����Ől�ނ̎���̉^�������߂Ă���B����҂ɂƂ��Ă͂���͋~�ςł���A�܂��A����҂ɂƂ��Ă͒n���̐ӂߋ�ł���B�E�E�E�ȏ�ats���@�`�J�����j �@�����ʐ^�͕s�̂��߁A�K�C�h�����������Ă���Ă���ԂɁA����ł̎ʐ^���B�e���܂����B�u�V�n�n���v�@�@�u�Ō�̐R���v�@�ł��B�܂��A�ȉ��͂Q�O�O�T�N��˔��p�ق�K�˂��܂ɎB�e�����A����́u�Ō�̐R���v�ł��B �@�V�X�e�B�[�i��q�����̊�������������Ȃ���A�T���s�G�g���吹���iBasilica di San pietro)���ʂɌ������܂��B �@�吹���̓����̋��傳�A�s�킳�ɂ͂܂����������Č��t�͂���܂���B �@ �i���̑吹���̌����Ă���ӂ�͌Ñピ�@�`�J���Ƃ��Ă������ŁA�����ɂȂ��Ă����̂ŕs���N�ȏꏊ�Ƃ����]��l�X�̍s�������Ȃ��ꏊ�ł������B�@�������P���I�ɟ��c��̒n�Ɋ܂܂��ƁA�J���S����i�R�V�N-�S�P�N�j�͂����ɋ��Z������Ă��������A����̓l����i�T�S�N-�U�W�N�j�Ɋ������ꂽ�B�`���ɂ��l����ɂ���ĂU�S�N�̃��[�}�ɋN��������œI�ȑ�Ђ̉������߂𒅂���ꂽ�����̃L���X�g���k�����Q���ꂱ�̋��Z��ŏ��Y���ꂽ�ƌ����A���̎��g�r�s�G�g�������l�ɏ��Y����A���Z��̓����̃��@�`�J���̋u�̎Ζʂƕ��s�ɉ������A�ׂ��X�������̕n�����ً��k�̕�n�ɖ������ꂽ�ƌ����B�S���I�̎n�߃R���X�^���e�B�k�X��i�R�O�U-�R�R�V�N�j�͕�n�̍L�����Ă����u�̎Ζʂn�����A���̕�n���W������Ɏg�r�̒��T���E�s�G�g�����Ղ邨�����Ȑ����点���B���̑吹���͂R�S�X�N�Ɋ������ꂽ�B�@�ȏ�@VISION�K�C�h�u�b�N���j �i�L���X�g�����E�ł����Ƃ����Ȃ�ꏊ�̈�ł���T���s�G�g���吹���ɂ́A�P�W���I���̒������j������B��㋳�c���s�͂��A���܂��܂ȕ����I�e���������荇�������j��̌�����悤�Ȍ������B�������̖ڂ̑O�ɂ��т���吹���́A��Ƀ��l�b�T���X�ƃo���b�N�̎���̃X�^�C���������Ă��邪�A����ł��߂����������j�̋L�����v���N�������鑫�Ղ����鏊�ɂ�������Ɗ���̂������Ă���B �@�吹�������́A�P�T�O�U�N�Ƀu���}���e���A����ɂP�T�S�V�N�ȍ~�̓~�P�����W�F�����g���A�P�U�O�O�N��̂͂��߂ɂȂ��āA�}�f���m�̎�ŏc�����L���ꂽ�B�L�X�Ƃ����s��ȓ����́A���т����������̃X�g�E�b�R�A���U�C�N�A�����Ȃǂő������ꂽ�o���b�N�̐��E���B������K���҂͂���Ȓ��ň�u���Y�ꂽ�悤�Ȋ��o�ɏP����B�E�E�E�吹���̒����͂P�W�V���[�g���g�L�̕��͂T�W���[�g���A���L�����̕��͂P�S�O���[�g���ɂȂ�B�����g�L�����̍����͍ő�̂Ƃ���łS�U���[�g���ɂȂ�B�P�U�K���Ă̌����ɑ������鍂�����B�E�E�E�ȏ�@ats�@���@�`�J�����j �@ �@�P�j�@�吹�������@�@�@�@���ʉE���@�@�@�@���ʍ��� �@ �@�Q�j�@�N�[�|������ �@ �@�R�j�@���y�e���@�u�j�����鐹�y�g���̑��v �@�S�j�@�~�P�����W�F����@�u�s�G�^�v�@�~�P�����W�F���Q�S�̎��̍�i �@�吹���̉E��o���ɉq�����܂肪����A�l�X�̐��������Ȃ���A��X�J�����}���̑�������Ă���Ă��܂��B�T���s�G�g���L��ɕ���i�߁A���͂̉�L�̒����O��P�{�Ɍ�����Ƃ����n�_��T���܂��B �i�L��@�x���j�[�j���P�U�T�U�N����P�U�V�V�N�ɂ����āA���c�A���N�T���f���V���i�P�U�T�T�|�P�U�U�V�N�j�̂��ƂŊ������������̍L��́A��̕�������Ȃ肽���Ă���B�܂��A�吹���ɋ߂���`�̕����B�����̓~�P�����W�F���v�̃J���s�h�[���I����{�Ƃ��Ă���B�}�f���m�̃t�@�T�[�h���狗�������`�ŁA�@���V�����s����吹���̑S�̑������n����悤�ɎΖʂ����Ă���B������̕����́A�~����ň͂܂ꂽ�ȉ~�`�̋�Ԃ��B�x���j�[�j���g�����悤�ɁA�u�T���s�G�g���吹���͑S�Ă̋���̕�Ƃ��āA���r���L���ĐM�҂����������悤�Ȓ��L������Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�M�ɓĂ����̂����͋���ɏW�����߂ɁA�M�̔����҂����́A�^�̐M�ɏƂ炳��邽�߂ɁA�g�����}�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��E�E�E�v�E�E�E�E�@�T���s�G�g���L��͕��Q�S�O���[�g���A���s���R�S�O���[�g���B�~����ɂ͂Q�W�S�{�̉~�����S��ɂȂ��ĕ��ԁB���ꂼ��̍����͂P�T���[�g�����B�����̏�ɁA�P�S�O�̂̐��l�������ԁB���ꂼ��R�D�Q�O���[�g���̍���������A�x���j�[�j�̒�q�������d�グ���B���S�~��ɕ��ԕ~�͂��������吨�̐l���������S�Ɍ������Ă���悤���B�L��̒����ɂ́A�I�x���X�N�����т��Ă���B�����v�ɂ��Ȃ��Ă��邱�̃I�x���X�N�͂��̐́A�l���̋��Z��������Ă������A�P�T�W�T�N�A���c�V�N�X�g�D�X�T���̖��������z�ƃh���j�R�E�t�H���^�[�i�̊ēŌ��݂̏ꏊ�Ɉڂ��ꂽ�B�E���̕����̓}�f���m�́i�P�U�P�R�N�j�A�����̕����̓x���j�[�j�́i�P�U�V�T�N�j��i���B�@�ȏ�@ats ���@�`�J������j �@�P�j�@�吹�����ʁ@�����ɁA���c���N���X�}�X�╜���Ղɏj����^���鑋�A�o���R�j�[������܂��B �@ �@�Q�j�@�l���̋��Z��ɂ������Ƃ����I�x���X�N�B �@�R�j�@�S�{�̒����P�{���@�@�@�@��͂�S�{����܂��B �@�L��O�ɂ͎����ԓ��H�ƕ����������A�s�����o���������ƂƂȂ�܂����B |

| �@�^���̌��ց@ �P�Q�����x�A���@�`�J���s�����o�����A�s���ό��Ɍ������܂��B�u�T���^���W�F����v(Castel Sant'Angelo)�����ɁA����ɁA�e���F��������Ɍ��Đi�݁A�u�^���̌��v��ڎw���܂��B�e���F����̃p���e�B�[�m����n��Ƃ����ɒ��ԏ�ɂ��܂��B�����n�߂�ƁA�����_�̌����������F�̏��O������������Ă��܂��B�u�^���̌��v�͂��̃T���^�E�}���A�E�C���E�R�X���f�B������̊O�ǒ��L�̉��ɂ���܂��B�f��u���[�}�̋x���v�̃V�[����^����ׂ��ʐ^���B��s�o���Ă���A�Q�O����ɂ悤�₭�ł���ƁB��������͑�ό����ȘȂ܂��ŁA�M�̌��_�������܂��B�@ �@�e���F��������Ɍ��āA�v�����`�y�E�A���f�I�����߂���ƍ����������ɁA�T���^���W�F���邪�ēx�����Ă��܂��B�E���x���g�T������n��܂��B���艓���ɁA�T���s�G�g�����@�������Ă��܂��B�@�@ �@�C�^���A�ŏ��̒��H�ƂȂ�܂����B�J���{�i�[���A�T���e�B���{�b�J�A�P�[�L�����C���n�[�t�{�g���ŐH�����ƂȂ�܂����B���̌�̐H���ɉ�������ݕ��̓��C���̃n�[�t�{�g������̂V���[���A���͂R���[���i��{�g���j�Ƃ����Ƃ���ł����B���������Ȃ̂ŁA�ɗ̓��C�������݂܂����B �i�n�h���A�k�X���_���T���^���W�F���遁���V�g��@�@�A�E�O�X�g�D�X�邪�J���v���E�}���c�B�E�X�ɗ�_�����Ă���ɕ���āA��P���I����Ƀn�h���A�k�X��͎����ƌ�p�҂̂��߂̐V���ȑs��ȗ�_�����Ă悤�ƍl�����B�P�R�O�N�Ɍ��Ă�ꂽ���̗�_�́A���X�Ƃ����~���`�ō����Q�P���A���a�U�S���̋K�͂������A�S�̂�嗝�ŕ���ꂽ�l�p�`�̖h�ǂň͂܂�Ă����B�㕔�ɂ͐���y�����Ă���A�����Ȃǂ̐A���������ɐA�����A����ɂ͂S�����Ă̔n�Ԃɏ�����c��̃u�����Y���������Ă����B�E�E�E�E�P�O���I�ȍ~�͏�ԁi�T���^���W�F����j�ɉ��z����ă��@�`�J���{�a�����������ʂ������B��ԂƋ{�a�͔閧�̒ʘH�ɂ���Čq�����Ă���B�@�ȏ�@VISION�K�C�h�u�b�N���j�@ |

�R���b�Z�I�̉������Ԃ��������Ă��܂��B |

| �R���b�Z�I�� �@�čēx�A�u�T���^���W�F����v���ԑ��z���ɒ��߁A�Ԃ��u���B�b�g���I�E�G�}�k�G�[���Q���L�O���v�O���߂��A�u�t�H���E���}�[�m�v�����A�u�R���b�Z�I�v�ɒ����܂��B�R���b�Z�I�������ԏ�ցB �@���J���U��o���Ă��܂��܂����B����~�`���Z�ꂪ�ڂ̑O���ނ������Ă��܂��B�R���X�^���e�B�k�X��̊M����̑傫�����R���b�Z�I�̑O�ł͖ڗ����Ƃ͂���܂���B�K�C�h����̈ē��ŁA�R���b�Z�I��������܂��B����ɂ́u���B�[�i�X�ƃ��[�}�̏��_�̐_�a�v�̚��̒��������܂��B �i�R���b�Z�I�@���m�ɂ̓t���t�B�E�X�̉~�`����ƌĂꂽ�����̓p���e�B�[�m�A�`�F���I�A�G�X�N�C���[�m�̎O�̋u�Ɉ͂܂ꂽ�J�̒������́A�l����̃h���X�E�A�E���A�i�����{�a�j�̒�̐l���݂̍����ꏊ�Ɍ��Ă�ꂽ�B���̑傫���͊O�ǂ̍����T�O���A�����P�W�W���A�Z���P�T�U���ƌ�������ȑȉ~�`�̌����ŁA�P�O���������[�g�����̃g���o�[�`���嗝���g�p����A���̂����̃u���b�N��A�����邽�߂ɂR�O�O�g���̓S�ނ��p����ꂽ�B���z�͂V�O�N��n�߃E�F�X�p�j�A�k�X��̎���Ɏn�߂��A�W�O�N�Ƀe�B�g�E�X��̎��ɏv�H�����B�E�E�E�E�����Ȃ��܂߂đS���e�\�͖͂�V���l�ŁA�����m�ƌĂ�铬�z���m�̓����⓬�z�Ɩҏb�Ƃ̌������̑��ɗl�X�ȗ]�����s��ꂽ�B �R���b�Z�I�L���@�Зe���ւ鋐��ȉ~�`����̑O�̃R���b�Z�I�L��́A�����Ɂu���B�[�i�X�ƃ��[�}�̏��_�̐_�a�v�����Ă�ꂽ���Ƃň�w���̏d�v���𑝂����B���̍L��͊�{�I�ɂ͌���ɓ���܂łقړ����̗l����ۂ��Ă���B�E�E�E�E �R���X�^���e�B�k�X��̊M�����@���邪�}�N�Z���e�B�E�X���~�����B�I���̐�Ŕj��A���̐ꐧ���烍�[�}���J���������Ƃ��]���Č��V�@�ƃ��[�}�s���Ƃ̂���Ċ��ꂽ���z���ŁA�E�E�E��̗����̏��A�[�`�̏�ɉ��ɕ���ł��鏬�����p�l���ƁA��̑��ʂ̒����݂̂����̍c��̐�̃G�s�\�[�h��������邽�߂ɒ���ꂽ���̂ł���B�@�ȏ�@VISION�K�C�h�u�b�N����j �@�P�j�@�u�M����v�̍������Ɂu���B�[�i�X�ƃ��[�}�̏��_�̐_�a�v���� �@�Q�j�@�M���呤�ʁ@�g�����k�X��̃_�L������� �@�R�j�@�R���b�Z�I�͑傫�� �@�S�j�@�R���b�Z�I�����v���Ɂ@�@�T�@�@�@�@�@�U�@�@�@�@�@�V�@�@�@�@�@�W�@�@�@�@�X |

|

| �g�����B�̐�� �@�P�T�����B�g�����B�̐�ɓ������܂����B�J�������Ȃ��Ă��Ă��܂��B�ł��A��������ςȐ��̊ό��q�ł��B�������A��������ẴR�C���̓�������͕K�{�s���ł��B�v�w�Ƃ��ɏ���̓�������V�[���̎B�e�ɐ����ł��B��̉����u�T���^�E�}���A�E�C���E�g�����B�I����v������܂��B �@ �i�g�����B�̐��@���[�}�ɂ���ł�����ȃo���b�N����̐�ŁA���[�}�ł��L���̊ό������Ƃ��ē�����Ă���B�u�g���r�̐�v�Ƃ��B�@�|�[���{�a�̕ǂƈ�̂ƂȂ����f�U�C���ŁA�����ɐ����i��l�v�g�D�k�X�i�|�Z�C�h�[���j�������A���ɖL�`�̏��_�P���X�i�f���e���j�A�E�Ɍ��N�̏��_�T���[�X�i�q���M�G�C�A�j���z�u����Ă���B�����̓T�����B�̌��ĂŃu���b�`�����삵���B �@���X�͌Ñネ�[�}����ɍc��A�E�O�X�g�D�X����点�����̂ŁA���F���W�l�����i�E�B���S�����A�����̐����̈Ӂj�̏I�[�{�݂Ƃ��Ă̐ꏊ��ւ�����A���̈ʒu�ɂȂ����B���̌�A��̓��[�}�̌��z�ƃj�b�R���E�T�����B�̐v�ʼn����A�ނ̖v��̂P�V�U�Q�N�Ɋ��������B�@�ȏ�@�E�B�L�y�a�A����j�@ �@�P�j�@��̑S�i�ł��B �@�Q�j�@��R�i�@�@�@�@�T�j�@�@�@�@�@�@�U�j�@�@�@�@�@�@�V�j �@�R�j�@���C�g�A�b�v���ꂽ��@�嗱�̉J�����������Ă��܂��B |

| �@�J������ɋ����Ȃ��Ă��܂����B�u�g�����B�̐�v���炻�̒�������A�u�X�y�C���L��v�ɒ������̂͂P�U���ƂȂ��Ă��܂����B�K�C�h����̐���������A�F�A�K�i��������C�͂͂���܂���B���R���Ԃ̌v������߂Ă������B���A���̉J�̌������ɂ͂���グ�ł��B���̂����Ԃ��u�J�t�F�E�O���R�v�֒��s�ł��B���B�������l�B�O�荂���u�G�X�v���b�\�v�Ղ��A��b��e�܂��܂����B �@�P�X������́@���C�����ݕ���A�J���b�I�[�l�t���̃f�B�i�[���y���݂܂����B |

�P�R���I�Ɍ��Ă�ꂽ�吹���̏��O |

| �P�P���R���@��C�^���A�@�}�e�[���E�A���x���x�b���� �@�����́A�܂��A��C�^���A�@�}�e�[���܂ł̒����o�X�̗��ł��B�V�����̏o���ł��B�J�͗����Ă��܂��A�͂����肵�Ȃ����V�C�ł��邱�Ƃ͊ԈႢ����܂���B�Y�������̌��Ȃ́A���ꂩ�A�܂肩�A�J�̂ǂꂩ�H�Ő܂肽���ݎP�͂����I�I�ł��B �@�Ԃ͍������H�ŁA�܂��A��������܂��B�r���R���ɏC���@�Ƃ��ڂ��������S�̌�����h���C�u�C���Ŕ������ł��B �@���F�X�r�I�ΎR������Ƒ傫���Ȃ�A�R���̌����S���͂�����ƌ����Ă��܂��B�����āA�Ԃ͎R�̓��������܂��B�����ŁA�������H�̌�ʋK���Ƃ̂��ƂŁA��ʓ��ɓ���܂��B���̂�����A��C�^���A�̒n�`�́A�k�C���̑�n������Ƀ_�C�i�b�~�N�ɂ����`��ŁA�P�P���Ŏ��n�̏I��������A�s�v�c�ȋu�̏�i�R�̏�Ƃ����������̂Ǝv���܂��B�j�݂̂̓s�s�W���������܂��B�i���̎R�̏�̓s�s�W���͉q����A�h�q��̌̂Ƃ̐�������j�A����ɁA��C�^���A�͖��炩�ɔ_�Ƃ���̂̎Y�ƂŁA�i�ς͖k�C���Ǝ��ʂ��Ă��܂��B �@��ʓ��ւ̉I��ׁ̈A�}�e�[��������̒��H�͂P�T�����߂��Ă��܂����B�\�肩��͂P���Ԉȏ�̒x��ł��B�����J���~��n�߂܂����B���H�̓p�X�^�A�^�R�̃g�}�g�\�[�X�ρA�A�C�X�N���[���ŁA�^�R�̃g�}�g�\�[�X�ς͑�ϔ����ł������A�Y�����Ƃ��ĕt���Ă����W���K�C�������h�����Č��ɓ���Ȃ������͎̂c�O�ł����B �@�H��A�P�U���߂�����́A�J���悢�̓܂��̂��߁A���v�����܂肻���Ȓ����u�T�b�V�v�ƌĂ�鐢�E��Y�A�⌊�Z���S�̌��w�ł��B���̌��i�͈ٗl�ȋ����Ƌ������������܂��B �i�}�e�[���̓��A�Z���́A�C�^���A�̃o�W���J�[�^�B�̒��i�}�e�[���j�ɂ��郆�l�X�R�̐��E��Y�ł��B�T�b�V�@�T�b�V�i��ǂ��Ӗ�����T�b�\�̕����`�j�Ƃ́A���A�Z���̂��Ƃł���B�}�e�[���̂���O�����B�i�k�J�͐ΊD��̐N�H�ɂ�葢������A�k�J�ɂ͂��̃T�b�V�����w�ɂ��d�Ȃ��đ��݂��Ă���B���̃T�b�V������������ꂽ���ɂ��Ă͕s�������A�W���I����P�R���I�ɂ����āA��������C�X�������͂ꂽ�C���m���Z�ݒ����A�P�R�O�ȏ�̓��A�Z�����\���Ă����Ƃ����Ă���B�}�e�[�����ӂ���́A���Ί펞��̏o�y�i����������Ă��邽�߁A���Ȃ�Â�����Z��ł����ƍl�����Ă���B�@���E��Y�o�^�O�ł��邪�A�O�����B�i�k�J������Ń}�e�[���̔��Α��ɂ́A�����W�F��L�A�Ƃ������Ί펞��̏W���Ղ���������Ă���B�@�@�ȏ�@�E�C�L�y�f�B�A���@�j �@�P�j�@�T�b�V�̒��T�j�@�@�@�@�@�@�@�@�U�j�@�@�@�@�@�@�@�@�@�V�j�@�@�@�@�@�@�@�@�W�j �@�Q�j�@�Z������T�j�@�@�@�@�@�@�@�@�@�U�J���𗭂߂�n���^���N �@���C�g�A�b�v���ꂽ���ꑜ�Ɍ������āA�}�e�[������ɂ��A��������Â��Ȃ��������A���x���f�b���������܂��B�P�X�����z�e���A�X�g���A�ɓ����B�[�H�́A�V�[�t�[�h�p�X�^�A���Ƃ₳���̃\�e�[�A�t���[�c��������������܂����B |

|

| �P�P���S���@�A���x���x�b���s���A�o�X�ňړ����|���y�C�� �@���������ƂɁA�[�ׂƈႢ�A�����̒����}���邱�Ƃ��o���܂����B���H��W���A�g�D���b���̒��̊Ϗ܂ɏo�����܂��B�g�D���b���Ƃ͎���h��̔��ǂɉ~���`�̂Ƃ艮���������I�ȁA���̒n���݂̂ł݂���ꕗ�ς���������ł��B���������Y�ł��B�z�e�����o�č��������ƁA���̒��S�Ƃ��ڂ����L�ꂪ����܂��B�������Ƃ����ǂ���C���P��u����Ă��܂��B���{�l�Ƃ��Ă�����l���̒n�ɍ������낵�āA���n�̕��ƕ�炵�Ă��鏗���̃g�D���b�������K�˂��邱�Ƃ��ł��܂����B������y�Y�����������Ă��܂��B�Ƃ̓����A���ォ��̎B�e�A�܂��A���̒n�̖��Y�̎��H�Ȃǐe�ɑΉ����Ă��������܂����B���ӁI�I���ӁI�I�I�ł��B������y�Y�͍w�����܂����B�ʐ^�ł͎��ۂ̔����������Ċy�����Ȃ镗�i��\�����邱�Ƃ͓�����Ƃł��B����قǂɁA�ڐV�����A�y�����o���ł����B �i�A���x���x�b���iAlberobello)�i�u���������v�j�͐l���P�O�O�R�O�l�̃C�^���A���a���v�b�����B�o�[�����̃R���[�l�i�C�^���A�̎����̂̍ŏ��P�ʁj�̈�ł���B�����ɂ��g���b���i�u����������̈�v�̈Ӂj�Ƃ�����������P�O�O�O������B�P�U���I���ɖ�S�O���̃g���b�������Ă��A�Ȍ�P�O�O�N�̊Ԃɓy�n�J���̂��ߏW�߂�ꂽ�_�����Z�ނ̂ɂ��̉Ɖ�����点���B�@�ȏ�@�E�B�L�y�f�B�A���@�j �@�P�j�@�W�]��ƂȂ��Ă���ꏊ����́@�T�j�@�@�@�@�@�@�@�@�U�j�@�@�@�@�@�@�@�@�@�V�j �@�Q�j�@���̒ʂ�́@�T�j�@�@�@�@�@�@�@�U�j �@�R�j�@���ォ��̒��߂́@�T�j�@�@�@�@�@�@�@�@�U�j�@�@�@�@�@�@�@�@�@�V�j �@�S�j�@�����̊O�ς́@�T�j�@�@�@�@�@�@�@�@�U�j�@�@�@ �@���Ƃ��̍��̎U������A��A�X�����Ƀz�e�����o���A��H�A�i�|���ߍx�o�R�Ń|���y�C�������܂��B |

|

| �@�|���y�C���@ �Ԃ����鍂�����H�̗����ɂ́A�l�X�ȕ��i���A�����Ď��B�̖ڂ��y���܂��Ă���܂��B�g�D���b���̂���q��ɋ����������q����Ă��܂��B�@�@�o�[���ߍx�𑖍s���ɂ̓I�����W���̌������ɃA�h���A�C���]�܂�܂��B�@�@�@�h���C�u�C���̋߂��ɕ��͔��d���u�̕��Ԃ��i�F�ɗn�����ނ悤���@�@�@�@�@����ɐ������̕��Ԃ��n�`�𗘗p�����@�@�@�@�@�u�̏�̒��ɓ͂����˂������@�@�@�@�@�i�|���x�O����̓J�v�������B �@�P�S���A�s�U���\�肳��Ă���|���y�C�̃��X�g����VESUVIO�̓����B�e���̃c�A�[�q�ŁA��ςȐ����ł��B�������A���{����͊��g���̃c�A�[�����Ă��܂��B�T���_�A�s�U�A�������V���[�x�b�g���@LACRYM CRISTA�i�L���X�g�̗܁j�̃n�[�t�{�g���ő�ϔ������������܂����B�J���c�H�[�l�̃I�}�P�܂ŕt���Ă��܂��B �@���H��A�P�T������̓|���y�C��Ղ̌��w�ł��B�܂��܂��A���J���B�ł��A�����Ɏ~�݂܂����B �@�I���V�X�N���F�X�r�I�ΎR�̕��ɂ��ΎR�D�A�ΎR�e�ȂǂłQ���ԂŒn�ォ�炻�̗��j���������|���y�C�͂P�W���I�ɂȂ��Ĕ��@���J�n���ꂻ�̑S�e�����炩�ɂȂ��Ă��Ă��܂��B�_�a�A�t�H�[������łȂ��A���݉��A�p�����ȂǁA��ʐl�̐����������܂Ō@��o����Ă��邱�Ƃɓ���������A���̐������͋I���O�N���̏Ƃ͍l����ꂸ�A�M�����ʎv���ł��B �@ �@�P�j�@�ʐ^�E��A�u�C�ւ̖�v������ꂵ�܂��B�I���O�Q���I�ɑk���ŁA�|���y�C�s�̎��̖͂�ōł��ǂ��ۑ�����Ă����̈�Ƃ̂��Ƃł��B �@�Q�j�@�A�|���_�a�@�Ñ�@�������̏�̈�Ƃ��čł��Â��Ⴊ�A�|���_�������_�a�ŁA���݂͋I���O�U���I�A�O�Q���I�ɐ�������A�U�Q�N�̒n�k�̌�A��������Ă��܂��B �@ �@�R�j�@�t�H�[���@�Ñ�s�s�̒��S�ł��B���ӂɌ����̌����������A�d�v�Ȏ��T���s���Ă����悤�ł��B���́A�_�����Ԃ������F�X�r�I�ΎR�ł��B �@�S�j�@�K�^�̃A�E�O�X�g�D�X��̐_�a�@�I���R���I�ȍ~�A�c��_�i���̉ߒ�������I�ɕ�����ƂȂ���̂Ƃ������Ƃł��B�@�@�@�@�@�@ �@�T�j�@�t�@�E�m�̉Ɓ@�|���y�C�̒��ł��ł��傫���������Ɓi��R�O�O�O�u�j�ŁA���S�̑��́u�x��t�@�E�m�v�i�I���W�i���̓i�|�������فj�Ƃ������ƁB �@�U�j�@�����̒ʍs�ʂ��z�������Ԃ̓Q�i�킾���j���ƁB �@�V�j�@�����̃p������������҂��A�@���܂ǂŏĂ��Ă����悤�ł��B �@�W�j�@�Ҍ����ӂ̂��߂̃��U�C�N���f���炵���ƁB �@�|���y�C����i�|���֖߂�A�u�z���f�B�@�C���@�i�|���v�ɂďh���ł��B�z�e���͐V�J���n�ɂ���V�������K�ł������A�z�e�������ւ̃A�v���[�`���������ړ��H����̏o����͑����댯���܂����B |

|

| �P�P���T���@�J�v�����@�����ā@���[���X�^�[�Ńt�B�����c�F�� �@�W���R�T�����́@�J�v�����s���̃W�F�b�g�z�C���ɏ�D�̂��߁A�W���R�T���Ƀz�e�����o���B�����������ł��B�Ԃ��k�I�[���H���Ȃǂ�����i�|�����j�n���ʂ�A�u���ցB����ό��D�����ǂ��┑���Ă��܂��B�ԓ��ł͓Y�������J�v�����ʼn��D���Ă���A�u�̓���v�֍s�����߂̏M�ɏ�芷����菇�����X�ƕ�������܂��B��R�̊ό��q����Ăɏ��^�D����Ƀ{�[�g�֏�芷���u�̓���v��ڎw���킯�ŁA���R��w�����ɂȂ炴��܂���B�s���Γ���ւ̓˓����Ԃ��x��A�C��Œ����ԑ҂��˂Ȃ�܂���B���ׂ̈́A���J�Ȑ����ł��B�ł��I�I�ł��I�I�I�ł��I�I�I�I �@�u�{���V�C���N�Ȃ�ǔg�����v�i���V�A�o���`�B�b�N�͑����}�����A���͑������{�C�C��ɉ����āA��{�c�ɑœd�����d���j�̌��t�ʂ�̏̒��A�������D�ł���W�F�b�g�z�C���͖h�g����o�č����^�]�ɓ���Ƒ�h��ɗh��A���l���̃G�`�P�b�g�X�^�b�t���܂������Ĕ�щ�鎖�ԂƂȂ�܂����B����ȏł��B�u���^�D�ւ̏�芷���͂��f�肵�悤�B�v�ƐS�Ɍ��߂Ă��܂������A�������ւ̏��^�D�͑D�o�ł���ł͂���܂���ł����B�}���[�i�E�O�����f������A�����炵�̗ǂ��n�_�܂ŁA�P�[�u���J�[�œo��ό��ւ̕ύX�ł��B����̓��b�J�b�^�B �@�P�[�u���J�[�̓����n�_���J�v���n��ō����u�e�B�b�N�A�z�e������������ł��郊�]�[�g�n��ƂȂ��Ă��܂��B�ׂ���������ƁA���̔��Α��̊C�ݐ���̓W�]��ɓ����B��������̒��߂͐�i�ł��B���̌i���n�ŁA�������ƑD�ł̋�ɂ�������Ƃ��o���܂����B �@�P�j�@�J�v�����̃}���[�i�E�O�����f���P�[�u���J�[����B�o�q���Ă����D�ƌ������̃��F�X�r�I�ΎR����ۓI�ł��B �@�Q�j�@�W�]�䂩��̌i�ρA�����R�����g�����ޗE�C�͂���܂���B�@�@�T�j�@�@�@�@�@�@�U�j�@�@�@�@�@�@�V�j�@�@�@�@�@�@�W�j�@�@�@�@�@�@�Y�j �@�@ �@�i�|���ւ̋A��̑D�͂P�P���R�T���ł��B��S�z���Ȃ���̏�D�ł��B�W�F�b�g�z�C�����Â��ɃJ�v�����𗣂�܂��B�h�g��O�ɏo�č����^�s�ɓ����Ďn�߂Ĉ��g�����N���N����܂����B �R�j�@����q�s�őD�ォ��ʐ^�B�e���o����悤�ɂȂ�܂����B�悤�₭����t�߂܂Ŗ]�߂�悤�ɂȂ������F�X�r�I�ΎR�B�@�T�@�@�@�@�@�@�@�U �S�j�@�i�|���`����̃��F�X�r�I�ΎR�B �@ �@�P�R���A�`�߂��̃��X�g�����Ń��]�b�g�Ƌ��̐H����ۂ�A�i�|�������w�ցB�C�^���A�̉w�͏o�D���D���͖����A�^�[�~�i���`���ƂȂ��Ă��邱�Ƃɓ���������܂��B �@��X�̏�Ԃ������[���X�^�[�i�P�T���P�T�����j�͍ŏI�ړI�n�̓��F�l�`�@�ŁA���[�}�A�t�B�����c�F�ɒ�Ԃ��Ă䂫�܂��B������[�}�w�A�t�B�����c�F�w�A���F�l�`�@�w�̓^�[�~�i���`���ƂȂ��Ă��܂��B���H�͓��{�̐V�����̂悤�Ɋ��S�ɕ����A�ݒ肳�ꂽ�悤�ɂ͌����܂��A���S�n�͂���قLj������̂ł͂���܂���B �P�W�����A�t�B�����c�F�ɓ����B���A�`�ŕʂ�A�i�|������t�B�����c�F�܂ʼn��Ă���Ă����o�X�ɏ�Ԃ��[�H�̃��X�g�����ցB��X�[�v�A�r�[�t�A�P�[�L��H���A�V�F���g���E�z�e���E�t�B�����c�F�ɓ������邱�Ƃ��o���܂����B |

|

| �P�P���U���@�s�T�@�t�����c�F�s���E�E�t�C�b�c�B���p�ق� �@�K�����I�̈�b�Ǝʐ^�ł͓���݂̐[���u�s�T�̎Γ��v�������̖ڂŊm���߂���Ƃ����L�O���ׂ����ƂȂ�܂����B�܂����Â���������V���S�T���z�e�����o�����A�s�T�܂ł̖�W�O�L���A�������H���������A�X���P�T���ɓ������܂����B���ԏꂩ��̓V���g���o�X���B���@�̓��O������ǂɂ����ĎO�p�����̓y�Y����������ł��܂��B�����āA���~�`�̏����Ȃ�����˂Ɗ��������������炻�̎p�������яオ���ė��܂��B���I�I���ꂪ�Γ����I�I�I �@�s�T�̎Γ��̓s�T�吹���̏��O�Ƃ��ĂP�P�V�R�N���݂��n�߂��A�P�S���I�O���Ɋ������ꂽ�Ƃ���Ă��܂��B�r���A�n�Ւ����ɂ��X���n�܂������߁A�H�����~�B�R��܂ł̌X���������̏�ɁA�p�x���C�������悤�Ȍ`�ŏ㕔�����݂����Ƃ������Ƃ��K�C�h���������Ă���܂����B�����ڂɂ͌�������̂悤���ȁH�Ƃ��v���܂����A��ԎΌz����������p�x���璭�߂�Ɓu�Ȃ��A�|��Ȃ��̂��ȁH�v�Ƃ����^��̂ق����傫���̂ł͂Ȃ��ł��傤���H �@�Γ����肪�L���ł����A���̑吹���͑f���炵���������܂��B�L���~�n�̒��ɓ_�݂���u�吹���v�E�u���瓰�v�E�u�[�����v�́u�Γ��v�Ƃ����܂��đf���炵���i�ς����o���Ă��܂��B �@�P�j�@�吹���i�h�D�I���j�͂P�O�U�R�N���݂��J�n����A�P�Q���I�n�߂Ɋ������ꂽ�Ƃ���Ă��܂��B�s�T�n��̐�������ϗǂ�����Ɍ��݂��ꂽ���̂Ǝv���܂��B �@�S�i�ł��B�@�@�@���ʂ����グ�Ă��܂��B�@�@�@�@�@���������A�b�v���B�@�@�@�@�@�@����̃��U�C�N�͗l���B�@�@�@�@�@�@�@�}���A���̃��U�C�N���A�b�v�ŁB�@�@�@ �@�吹�����͉ؗ�Ȓ��ɂ������ȕ��͋C���[�����Ă��܂��B�@�@�@�@���ʍՒd�ɋ߂����܂��B�@�@�@�@�@�@�@�㕔�ё����@�@�@�@�@�@�@�@�L���X�g�����Y���@�@�@�@�@�@�@�@�����ȃX�e���h�O���X�̐��ꑜ�B�@�@�@�@�@�V��ɖڂ�������ƁB�@�@�@�@�@�@�@�@�~�`���̓V���B �@���ʍՒd�̂ق��ɂ��~�T���s����ł��낤��q��������܂��B �@�Q�j�@���瓰�@�P�P�T�Q�N���݂��J�n����A�P�S���I������Ɋ����B�����W�T���B�P�K�����}�l�X�N�l���A�Q�K����̓S�V�b�N�l���Ǝ���w�i�ɂ��Z���������A�s�U���}�l�X�N�l���ƌĂ�Ă���悤�ł��B�N�[�|������ψ�ۓI�Ȍ����ł��B �@���瓰�S�i�@�@�@�@�@�@�@���ʓ�������������@�@�@�@�@�@���i�����̒����@�@�@�@�@�@�@�N�[�|���㕔�@�@�@�@�@�@�@����̐��g�k�@�@�@�@�@�@�@�@���ʓ�����㕔���ꑜ �@�R�j�@�[�����@��L�㕔�̓��ɓ������݂���l�ɁA�C�^���A�S�V�b�N�l���̑�\�I�����Ƃ����Ă��܂��B �@�S�j�@���O�@�s�T�̎Γ��ł��B�����͖�T�T���B���̌X�́H�@�@�@�߂����猩�グ�Ă݂܂��B �@�Γ��֓o�邱�Ƃ̓`�P�b�g���Ԃ̊W�ŏo���܂���ł������A����̘Ȃ܂��Ƒ吹�����̑f���炵�����͋C�𖡂키���Ƃ��o���A�\�������������܂����B |

|

| �@�P�P���s�T���o�����A�t�B�����c�F�֖߂�܂��B�r���A��͂�R�̏�ɂ͌������݂�܂����A�_�k�n�������A�܂��Ƃ̗l�q�ȂǁA���炩�ɓ암�Ƃ͂��ƂȂ镗�i�ƂȂ��Ă��܂��B�t�B�����c�F�̒��ɓ���A�A���m��̂����ƂɃo�X�𗯂��A�s���͕������ƂɂȂ�܂��B�܂��A�A��čs���ꂽ�̂͊v���i�̔̔��X�B�����ŁA���v�w�A���q�v�w�ւ̂��y�Y�̊v���i���w���A���łɎ����̂��y�Y���B�ׂ���������āA�u�T���^�E�N���[�`�F����v�̍L���ցB�����āA���H�����{�����X�ɒ������̂͂P�R�����ł����B�v���Ԃ�̂��Ăɂ߂��荇���A�����ł��B�����i�A�X�ɂ������g���ǂ��܂ł��Ă��܂��B�����āA���̂��X�̃}�X�^�[����C�^���A�ł̐����ɂ��Ęb�����Ă��������܂����B��K�͉�]���i�ƂȂ��Ă���A�C�^���A�l���H���Ă��܂��B�P���Ԃ������ƐH����������A�u�h�D�I���v�Ɍ������܂��B�ׂ����A�@�@�ˑR�̂悤���������̑f���炵������������܂��B�܂��A��R�̐l�X���s�������ׂ����@�@�������ڂ̑O�ɋ���ȃN�[�|�����ڂ錚��������܂��B�u�h�D�I���v�ł��B �@�u�h�D�I���v�iDuomo)�iBasilica di Santa Maria del Fiore)(�T���^�E�}���A�E�f���E�t�B�I�[���吹���j�̊O�ς͋���ŁA�ؗ�ł��B�����X�P���A�u�Ԃ̐��ꋳ��v�Ƃ������������O�͈ɒB�ł͂���܂���B �@���ʂł��B�T�@�@�@�@�@�@�@�@�U�@�@�@�@�@�@�@�@�@�V �@�E��ɉ�荞�ނƃN�[�|��������܂��B�T�@�@�@�@�@�@�@�ǂ̐F�ʂ��L���ɁB�U�@�@�@�@�@�@�@�@�ǂ̒����ł��B�V �@���ʍ����瓰���ɓ���܂��B�s�T�̑吹���ɔ�ׂĉؗ킳�͂���܂��A���̕������ȕ��͋C�ł��B���ʂ̕ǂ����グ���ƁA�Q�S���Ԏ��v���B�i�����Ղ́m�T�n�̓~�T���s������v��\���A�ʏ�Ƃ͋t��]���A�~�T���s���鎞�Ԃ܂ł�\���Ă���B�Ƃ������Ƃł��B�j �@���ʍՒd�ɋ߂Â��܂��B�@�@�@�@����N�[�|�������ɂ̓t���X�R��u�Ō�̐R���v���`����Ă��܂��B�@�@�@�@�@�����āA�e���ɉؗ�ȃX�e���h�O���X���@�@�@�@�@�@�@���ʂ͐F�̈Ⴄ�嗝���g�����w�͗l������Ă��܂��B �@�����܂Łu�T���s�G�g���吹���v�u�s�T�吹���v�u�t�B�����c�F�吹���v���o�����܂����B�S�āA����ʼnؗ�ł��B�u����͉��Ȃ̂��H�v�Ƃ̋^�₪�N����n�߂Ă��܂��B �@�h�D�I���̐��ʉE�ɏ��O������܂��B�u�W���b�g�̏��O�v���t�����Ă��܂��B�����W�S�D�V���̃S�V�b�N�l���ŁA�W���b�g�A�s�T�[�m�A�^�����e�B�̎�ɂ��A�P�R�T�X�N�Ɋ������܂����B �@�܂��A���ʌ������ɂ��u�T���E�W�����@���j���瓰�v������܂��B���W�����@���j���J�锪��`�̐������A�P�P�Q�W�N���瓰�ƂȂ����Ƃ���Ă��܂��B���ʔ����u�V���̖�v�ƌ����A�P�O���̃p�l���ɋ����̈�b���`����Ă��܂��B���݂̕��̓��v���J�̂悤�ł��B���̏�ɂ͂�͂蒤�����u����Ă��܂��B |

���F�b�L�I������E�t�B�b�c�B���p�ق��i�N���b�N����ƂR�K�A�����蕔������̎B�e�j |

�u���B�[�i�X�a���v��˔��p�ق̓���ł��B |

| �@�P�T���߂��Ƀh�D�I�����o���B�T�`�U���قǂŁA�V�j�����[�A�L���ɒ����܂��B���ʂɂP�S���I�Ɍ��݂���A���݂͎s���ɂƂ��Ďg���Ă����u���F�b�L�I�{�v������A�L��̒��قǂɂ́A�u���f�B�`�Ƃ̏���g�X�J�[�i����R�W���P���̋R�n���v�A���F�b�L�I�{���ɂ��u�C�̐_�l�v�`���[���̕����v�A���ʂƉE�艮���ɂ́@�u�_�r�f���v�A�@�u�T�r�j���̗��D�v�@�Ȃǂ̒����i���v���J�j��������ɒu����Ă��܂��B �@�E�t�B�b�c�B���p�فi�E�t�B�b�c�B�̋N���͂P�T�U�O�N�ɑk��A���f�B�`�Ƃ̃R�W���P���i�P�T�P�X-�V�S�j�̗v���ŁA�g�X�J�[�i������̍s���Ǘ��E�i�@�I�t�B�X�i���E�t�B�b�c�B�j�̂��߂ɁA�h�쉈���ɋɌ����̂悤�ȁh��̗��L���{�a�����@�U�[�����v�������ƂɎn�܂�B���F�K�C�h�u�b�N���j�ɓ���܂��B�R�K�ɏオ��ƁA�����͒ʘH�������̓W����ł��B�G��͊e�����������镔���ɓW������Ă��܂��B���f�B�`�Ƃ��W�߂��A���l�b�T���X���𒆐S�Ƃ����_�E���B���`�A�|�b�e�B�`�F���A���t�@�G���Ȃǂ̌|�p�Ƃ̍�i�������̕����ɏ������ƓW������Ă��܂��B�ꉞ�K�C�h����Ɉē����ꂽ��A�ٓ��̒c�̊Ϗ܂��I���A���R���ԂƂȂ����̂ŁA���B�͍���x�������ƊϏ܂��邱�Ƃ��ł��܂����B���Ƀ|�b�e�B�`�F�����u�t�v�A�i�Ӗ�����Ƃ���ɂ��Ă͍����ł��_�����̗L���ȍ�i�B�E�E�E���̓���ȋ��Ӊ�̓N���b�c�I�ƃI���B�f�B�I�̌ÓT����ƁA�Ԃŏ���ꂽ�O���_�ƃt���[������ǂ�������[�t�����X�̂���뉀�̗l�q�����q�������f�B�`�Ƃ�|�b�e�C�`�F���ƌ�F�̂������A�j�����E�|���c�L�A�[�m�̎��сi�P�S�V�T��N�j����Ƃ�ꂽ�B�����K�C�h�u�b�N���j�@�@�u���B�[�i�X�a���v�@�i����i�ɂ��Ă͏o���������҂��N�����������������s���ł��邪�A�P�U���I�ɂ́A���f�B�`�Ƃ̃������c�H�E�f�B�E�s�G���t�����`�F�X�R�i�P�T�O�R�N�����j�̃J�X�e�b���@�ɏ����Ă������Ƃ��킩���Ă���B�E�E�E�Ñ�̍�ƃz�����X�ƃ��B���W�j�A����A���邢�́A�ނ���������p�����F�l�|���c�B�A�[�m�̎��삩��̃C���X�s���[�V���������ƍl�����A�L�����X�����L�v���X���ɂ��ǂ���_�b�̏��_�̕ʂ̃G�s�\�[�h���\������Ă���B�E�E�E�����K�C�h�u�b�N���j�̑��̑O�̍��|�ɍ���A�W�b�N�����킢�܂����B�ٓ��͂������B�e�֎~�ł��B�ʐ^�͑�˔��p�ق�K�ꂽ�܂ɎB�e�������̂ł��B�ٓ��Ŏʐ^�B�e��������Ă���ӏ����Q�ӏ�����A���������u���F�b�L�I�{�v�E�u�h�H�E���v���ʂ߂������A�@�@�@�u�|���e�E���F�b�L�I�v�����@�@�@�@���̖�i�@�@�Ȃǂ��y���ނ��Ƃ��o���܂����B�K�C�h�u�b�N��ǂ݂Ȃ��炱�̂悤�Ȕ��p�ق̊G��A�������Ϗ܂���Ƃ���A�����Ԃ����Ă������Ƃ͎v���܂���B �@�P�X���A���X�g�����ŗ[�H��ۂ�A�V�F���g���E�z�e���ցB |

�[���ł��B�E����u�T���^�E�}���A�E�f�b���T���[�`����v�E���f���g�[������E �Y�B�e�b��������������Ă��܂��B |

| �P�P���V���@���F�l�b�`�A�� �@���A�z�e�����o���B�������H�����F�l�`�B�A�Ɍ������܂��B�����ł��B�r���A�C�^���A�����̔w���̕����̓�����A�y�j���R�����z���܂��B�C�^���A�̍g�t�������炱���猩���܂��B�{���Ɍq���鋴��n��܂��B�P�P�������A���F�l�`�B�A�E�T���^�E���`�A�w�O�̃o�X���ԏ�ɓ����B�����̃z�e���h�z�e���E�v�����`�y�h�͉w�߂��ŁA�ו��̓o�X���~�肽�ꏊ�ŁA�|�[�^�[����ɓn�����Ƃ��o���܂����B �@��X�́A����^�N�V�[���A�@�h�D�J�[���{�a�߂��̑D�����������܂��B�܂��A���^�͂ɓ���A�E��Ƀi�|���Ɠ����悤������q�D���┑���Ă��܂��B�傫�ȃW���f�b�J�^�͂��q�s���E��ɂ́A�u���f���g�[������v�A�@�u�Y�B�e�b������v�A�Ƒ����A�@�u�T���E�W�����W���E�}�b�W���[������v�̏��O�ƃN�[�|�����]�߂܂��B�Q�T���قǂŁA�T���E�}���R�L��A���@�A�h�D�J�[���{�a���W�܂��Ă���D����֒����܂��B �@�i���F�l�c�B�A�͂T���I�ɃA�h���A�C�̊����i���O�[�i�j�ɒz����A�P�O���I�ɂ͋��͂ȊC�^���a���Ƃ��Ėf�Ղʼnh�����B�X�͂P�P�W���̏������琬��h�D�J�[���{�a��T���E�}���R�吹���A��^�͉����ɘA�Ȃ�M���̊ق͂��Ƃ�菬���Ȍ����Ɏ���܂Ń��F�l�c�B�A�̊X�S�̂����z�I�̑匆��Ƃ������ׂ��������ł���B�E�E�E) (�ȏ�@�C�^���A�̐��E��Y�@�C�^���A���{�ό��ǂ��j �@�T���E�}���R�L�������A��ɂ���āA�ׂ���������A�S���h���̏���֒����܂��B���ꂩ�炪���y���݂̃S���h���ł��B�V������͓�l�����̎v���o�����������ł��傤���A��X�͂R�v�w�U�l�̎v���o�ŏ\���ł��B �@���̓��͐��ʂ��オ���Ă���A�S���h�����炻�̏���ڂɂ킩��܂��B�T���E�}���R�L��ɂ������オ���ė��Ă��܂����B �@ �@�S���h�����i�ł��B�@�T�j�@�@�@�@�@�@�@�@�@�U�j�@�@�@�@�@�@�@�@�@�V�j�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�W�j �@ �@�S���h������́u���A���g���v�ł��B �@���H��ۂ�A�ĂуT���E�}���R�L��ɖ߂�܂��B�@�@�@�L��ɂ��A�@�@�T���E�}���R���@�O�܂Ő������Ă��܂��B�@�@�@���O�i�X�W�D�U���@�P�T�P�S�N�Ɋ������Ă������A�P�X�O�Q�N�ɕ���A�P�X�P�Q�N�ɍČ����ꂽ���́B�듃�̒���̑��͑�V�g�K�u���G���@�j�@�@�h�D�J�[���{�a�i���a���̑��@�����������������B�W���I�ɑn������A�P�S�`�P�U���I�ɓq���Č��݂̌`�ɁB�@�j�߂���A�T���E�}���R���@�i�W�Q�W�N�A���}���R�̈�̂��J�邽�ߌ����B�r�U���`�����z�ŗL���Ȏ��@�ł����A�J�n�̂��тɃ��}�l�X�N�A�S�V�b�N�Ȃǂ̗v�f�������܂����B�}���R�̓L���X�g���ɂ�����S�������̋L�҂̈�l�ŁA�g�r�Ƃ��ĔF�߂��Ă܂��B�ے��̓��C�I���B���݂ɁA�}�^�C�͓V�g�A���J�͗Y���A���n�l�͘h�B���@�̌����ɂ͊e���ɏے��ł���H���̂��郉�C�I����������܂��B�@�j�ɓ���܂��B���@���͎ʐ^�B�e�֎~�̂��߁A�L���������ł����A�����̋L���͔��ł��܂��Ă��܂��B�c�O�ł��I�I �@�T���E�}���R���@�ł��B�T�j�@�@�@�@�@�@�@�@�U�j�@�@�@�@�@�@�@�@�@�V�j�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�W�j�@�@ �@���@�Q�q�̌�A���F�l�c�B�A���E�K���X�̂��X�ցB���̏�ł��n�̐�������̌�A�f�G�ȃO���X�ނ̂����߂����ߑ�������ɔq�����邱�ƂƂȂ�܂����B �@���̌�̎��R���Ԃ��^�͂��c���ɑ���ׂ��H�n������E�C���h�E�V���b�s���O�i�J�[�j�o���̂��߂̉��ʂ̂��X���ڗ����܂��B�j�A�@�@���A���g���������̑��œn��܂��B�@ �@�P�W�����A�C�J�n�p�X�^�i���X�̃��j���[�j�E����̃t���C�ƃT���_�E�`�[�Y�P�[�L�̗[�H��ۂ�A�D���ꂩ�痈�����Ɠ����悤�ɉw�߂��̎V���ցB�Q�O���߂��Ƀz�e���v�����`�y�֓������܂����B |

�W�����G�b�g���B�E���ɐG��ƍK���ɂȂ�Ƃ��āB |

| �P�P���W���@���F���[�i�@�~���m�� �@�V���̐H���A�V�����o���܂ł̎��ԁA�z�e���̋߂����U�܂��B�z�e������͑�^���iCanal Grande)�ŁA�����Ă����ɃX�J���c�B��������A���̏ォ��z�e���v�����`�y�̉^�͂ɖʂ��������i���F�l�b�`�@�ł͉^�͂ɖʂ����ق����区�ւƂ̘b���������Ǝv���܂����B�j���T���E�W�F���~�A�������ɖ]�߂܂��B�V�����z�e�����o���B�T���^�E���`�A�w����ʂ�A���F�l�`�B�A�ł̉^�͂̍Ō�̕��i���y���݂Ȃ���A�o�X����́h���[�}�L��h�������܂��B �@���F���[�i�������r���ɉJ���~��o���܂����BVerona�@�i���j�s�s���F���[�i�͋I���O�P���I�ɒa�����A�P�R�`�P�S���I�ɂ̓X�J���Ɠ������A�P�T�`�P�W���I�ɂ̓��F�l�c�B�A���a���̈ꕔ�Ƃ��ĉh�����B�Ñネ�[�}����̉~�`���Z��A���[�i��A�����ɏ�X�e���E���F�b�L�I�A���l�b�T���X���̌��z�����𑽂����Ɏc���Ă���B���~�I�ƃW�����G�b�g�̕���Ƃ��Ȃ��Ă���������X�͂܂��A�|�p���Ƃ肢��Ȃ���Q�O�O�O�N�ɓn�肽��܂����W���������v�Ǔs�s�̍D��ł���B�ȏ�@�C�^���A�̐��E��Y���j �@���F���[�i�s�X�֓���O�ŏa�Ɋ������܂�܂��B�Y������u���j�������A����Ȃ��Ƃ͖����͂��H�v�Ƃ̓Ƃ茾�B���̌������W�������́@�uInternational Horse Festival�v�̍ŏI���ɂ������Ă����̂ł��B���̏a�����F���[�i���o�鎞�ɉ�X�̎Ԃɒ��ڔ�Q���ł�Ƃ́A�u�_�݂̂��m��v���Ƃ���ł����B�M����炵�����z������荞�ނ悤���A���s�X�n�֓���܂��B���̓��́A�u�C�^���A�R�̋L�O���v�ɂ������Ă����炵���L��ɂ͊e�핺��̎p���o�X�̑����璭�߂��܂��B���̂��߂̌�ʏa���܂܂�Ă��܂����B �@���ԏꂩ��u�W�����G�b�g�̉Ɓv�Ɍ������܂��B�r���A�u�Ñ�̈�Ձv�H�Ɍ����J���ēW�����Ă��鏊�A�L�̉������荞�܂ꂽ�嗝�̓��H���Ȃǂ����Ȃ���ړI�n�u�W�����G�b�g�̉Ɓv�ցB��͂�킽���B�Ɠ��l�̊ό��q���Q��𐬂��Ă��܂��B�J���������Ȃ�A�u�W�����G�b�g���v�ł̎B�e�����������ɁB�ÐF���R����s�X�n������A�u�G���x�L��v�Ȃǂ��o�R���āA�u�A���[�i�v�i�~�`���Z��j�O�L���ցB�������e�핺�킪�W�������A�J�̒��ł����A�s���̌����q�������y����ł��܂��B �@�J�̒����o�X�܂ŋ}���܂��B�����߂���͂�n���A�x�O�ցB���F���[�i�̎s�X�n���������ɏa�Ɋ������܂ꂽ�������̑O�ŁA�o�X�͉�ꂩ��o�ɂ��悤�Ƃ���Ԃɓ��Ă��܂��B�Г�ł��B�o���ɉ���l�͖����A��͂P�O�O����p�Ԃł����̂ŁA�^�]�ғ��m�̘b�������ʼn������A�~���m���������Ƃ��o���܂����B�傫�Ȏ��̂ł���Α����̎��Ԃ��Ƃ�ꂽ���ł��傤���A�s�K���̍K���Ƃ������ƂŏI���܂����B �@ |

�Y��ɏC�����ꂽ�h�D�I�����ʁB�N���b�N��͏㕔�듃�����B |

| �@�P�Q���߂��ɁA�~���m���������߂ɁA�������H�ɓ���܂��B�Ԃ̉E�������ɁA�A���v�X�R���̐���������R�X�Ɩk�֒ʂ��铹���݂�Ǝv����R�X�̋��Ԃ̕����������܂��B�P�S�����A�~���m�s�X�ɓ���܂��B�������ɏ��ƁA�H�Ƃ̒��炵�����͋C������܂��B���܂ʼn���ė��Ďn�߂ĂƂ����Ă������͋C�ł��B�i�k���C�^���A�ő�̓s�s�B�l���͂P�R�O���l�B�~���m�E�R���N�V�����Œm����悤�ɕ����E�@�ێY�ƁA�����Ď����ԁE�����@��H�ƂȂǂ��C�^���A����Ƃ����s�s�j���̓��̒��H�͒��ؗ����i��p�����j�ł��B����ݐ[�����������܂��B�ۃe�[�u���֑�M���o����܂����A��͂�A�p�X�^�Ɠ����悤�ɁA�ʂ��������邫�炢������܂��B �@�H����́A�c�A�[�Ō�̂��y�Y�X�B�����āA�o�X�Łu�h�D�I���v�߂��̒��ԏ�ցB���̌����̉����̏�ɃS�V�b�N�l���Ɠ��̐듃�������B�ꂵ�Ă��܂��B �@�X�p�����A�h�D�I��Duomo di Milano �S�̂̉ؗ�ȋ��傳�Ɛ듃�̐��̑����A�ǖʂ̒����̐��Ɛ����������������̏Ռ��͌��t�ɏo�����Ƃ͏o���܂���BDuomo �i�X���\���鋳��B�吹���Ɠ����ŁA�J�e�h����Cattedoral�ƌĂ�邱�Ƃ��B�t�B�����c�F�吹���i�T���^�}���A�E�f���E�t�B�I�[������j�E�s�T�吹���E���F�l�`�@�吹���i�T���E�}���R���@�j�j�̒��H�͂P�R�W�U�N���ꂩ��T�O�O�N�ȏ�̍Ό���v���Ă��̋���ȃS�V�b�N�l���̑吹�����o���オ��܂����B�ǖʂ͍ŋ߂̏C�����Y��ɂȂ����悤�ł����A�����㕔�͏C�����s���Ă���悤�ŁA�N���[���⑫�ꂪ���Ď��܂��B���̓���X�́A���ʉE�ォ��̂��ΖʂƂȂ�܂����B�@�@�@�ł������L�т��듃�i�P�O�W�D�T���j�̐�ɂ́u�}�h���j�[�i�v�ƌĂ�鉩���̃}���A�����B�@�@�@�}���A���̎��͂ɂ͂P�R�T�{�̐듃�Ƃ��̐�ɂ͐��l���B�@�@�@���ʂɉ��܂��B�B�@�@�@�ו��̒����̓J�����Ɏ��߂��܂������A�J���~��Ȃ��ł̃h�D�I���S�̂̎B�e�͒��߁A�����̒��֓���܂��B �@�T���E�s�G�g���吹���Ɏ����L�������Ƃ��������B���̍L������������悤�ɁA�y���ޕ��A���w�Ń~�T���s���Ă��܂��B�@�@���̍����B�@�@�@�����āA�V�䕔���B�@�@�@���ǂ̍Ւd�B�@�@�@�@�Ǖ����Ɋ|����ꂽ�����Ɋ�Â��G���B�@�@�@�@�@�����āA���̖͂�����Ƃ��ċ@�\���鑽�ʂȑ����̃X�e���h�O���X�B�@�@�@�@����ł����Ƃ����@���I����������������܂���B���@�`�J���s���̃T���E�s�G�g���吹�����n�߂Ƃ����C�^���A�e�n�̑吹����K�˂��̉ؗ�ȑf���炵���Ɋ������o���Ȃ���A��̈�a������������Ȃ��̂́A�킽�����L���X�g���k�ł͂Ȃ��̂Ȃ̂ł��傤���H �@�h�D�I�����o��ƉJ�̌̂�����ł��傤���A�[�ł������Ă��܂��B�h�D�I���L���@�@���E��ɂ́u���B�b�g���I�E�G�}�k�G�[���Q���̃K�b�����A�v�̑傫�Ȗ����@�@�@�@���������̊T���ł��B�@�@Galleria Vittorio Emanuele �U�@�͂P�W�V�W�N�Ɋ��������A�h�D�I���L��ƃX�J���L������ԏ\���^�̋���ȃV���b�s���O�A�[�P�[�h�ŁA�l�҂̔������h�[���^�V��̕ǖʂɂ́A�S�嗤��\���t���X�R�悪�`����Ă��܂��B�K�b�����A���̂S�i�ł��B�T�j�@�@�@�@�@�@�U�j�@�@�@�@�@�@�V�j�@�@�@�@�@�@�W�j�@�@�@�@�@�@�A�[�P�[�h�̊e�킨�X�����A�X�J���L��ɏo�܂��B�u�X�J�����v�̑O�@�iTeatro alla Scala�@�~���m����̖��ɂ�蒅�H���A�P�V�V�W�N���������I�y������j�ɂ́A�@�@�u�_�E�r���`�̒����v�������Ă��܂��B�J�����Ă�������Â��Ȃ�܂����B�u�Ō�̔ӎ`�v�̗\�ԂP�W���������Ă��܂����B�����āu�T���^�E�}���A�E�f�b���E�O���c�B�G����v(Chiesa di Santa delle Grazie�@�P�T���I���Ɍ��Ă�ꂽ�h�~�j�R�h�̏C���@���A�P�S�X�Q�N�ɃX�t�H���c�@�Ƃ̃C���E���[�������z�ƃu���}���e�ɖ����ĉ��z���������́B�j)�������܂��B �@ |

�E�B�L�y�f�B�A���� |

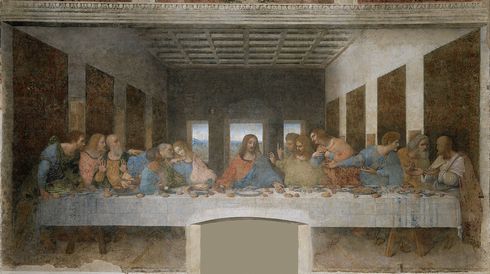

| �@�\�ԂP�T���قǑO�ɂ́A����̑O�ɓ����ł��܂����B��������Â��Ȃ�����ԂŁA���̋���̑S�e�͌������o���܂���B���C�g�A�b�v���ꂽ���ʂ݂̂�����������قǂł��B�킽���B�͊G��ی삷�邽�߂̐l�������̊W�ŁA�P�W���ƂP�W���P�T���̓���ɕʂ�u�_�r���`�̍Ŋ��̔ӎ`�v�ɑΖʂ��邱�ƂƂȂ�܂��B�ł���Ƃ͂P�T���̃O���[�v�ł��B�K�C�h����̉�����Ȃ���A�킭�킭����v���őҍ����ő҂��܂��B���Ԃ����Ă܂��L���ւ̎����h�A���J���܂��B�L�������炭�i�݁A�ǂɁu�Ō�̔ӎ`�v���`����Ă���H���̌��ւɓ�����ꎺ�ւ̃h�A�����A����x�O�̂����Ԃ��S���ގ�����܂ő҂��āA�悤�₭�����h�A���J�����܂����B �@�W��̏����Q���݂̂��c��K�x�̖��邳�ōL��������A�{���ɐÂ��ȁA�Â��Ȉꎺ�ɕ���i�߂�ƁA�E�萳�ʂɑ傫���A���͂Ɉ��|�����u�Ō�̔ӎ`�v���`����Ă��܂����B�F�A�e�X�̎v������ł��傤���A�����A�[�����ߑ�����ӏ܂��n�܂����悤�Ɏv���܂��B���̌�͊e�X�����ɔ�߂Ă����ו��̊m�F��ƁB�P�T���̊ӏ��Ԃ��߂��悤�Ƃ��鎞�A����x�A�u�Ō�̔ӎ`�v��ڂɏĂ��t�����Ƃ����Ă̑ގ��ƂȂ�܂����B�����I�I�I�̈ꌾ�ł��B |

| �u�Ō�̔ӎ`�v(Cenacolo Vinciano)�i�S�U�O�����~�W�W�O�����@���ʁE�e���y���j�@�ȉ��́A����̔��X�œ��肵���w���I�i���h�E�_�E���B���`�x����̔����ł��B�܂��A�����ʐ^�͂��̖{����̂��肵�܂����B �@�~���m�̎働�h���B�R�������̗�q������ї�_�Ƃ��đI�T���^�E�}���A�E�f�b���E�O���c�B�G�����ł��A�P�S�X�Q�N�Ɍ��z�ƃu���}���`�i�P�S�S�S�|�P�T�P�S�N�j�ɂ���ĉ~�W�Ɠ��w�̉��C���s��ꂽ�B�����Ă����炭�P�S�X�S�N�Ƀ��I�i���h�͂��̋���灃�Ō�̔ӎ`���̐�����˗����ꂽ�B���̊G�͐H�����̖k���̕ǂ�������̂ŁA�Ȍヌ�I�i���h���P�S�X�T�N����P�S�X�W�N�܂ł̂R�N���z���N���ɂ킽���āA��A�̃X�P�b�`�A�K�삨��я����f�`�ɐ�S���邱�ƂɂȂ�B �@�u�Ō�̔ӎ`�v�Ƃ������̓L���X�g�����p�̂Ȃ��ł��Â����������A�����ς�C���@�A�Ƃ��ɏC���m��̐H��������G�Ƃ��ēT�^�I�Ȏ��ł���A�ʏ�͐H�����̕ǂɑ傫���`�����B�����̏����f�`�ɂ����ă��I�i���h�́A����҃��_���L���X�g�̔��Α��ɍ��点��Ƃ����`���I�ȍ\�}������悤�Ƃ��Ă����Ǝv����B�������A���łɓ�������u���̎��ɂ��Ă̔ނ̍l���́A���肪�s����Ƃ����C�G�X�̗\����ߌ��̒��S�I�ȃ��`�[�t�Ƃ��Ĉ����Ƃ����\�z�ɂ�������x�z����Ă����v�i�n�C�f�����C�q�j�B���������āA���Ō�̔ӎ`���̍\�z�ɂ����ă��I�i���h���x�z���Ă�����̂́A�N�������ߌ��ɂ܂��l�Ԗ͗l�ł���A�������Đ��̔q��̐���Ƃ��������ɏ@���I�_��I�ȏu�ԁA���Ȃ킿�L���X�g���p���Ǝ�t���g�k�����Ɏ����u����ĐH���Ȃ����v�i�u�}���R�������v��P�S�͂Q�Q�|�Q�R�߁j�ƌ�����ʂȂ̂ł͂Ȃ��B �@���̍�i�̐���r��ŁA�H��̌��������ɂ������_�i�f�b�T���̒i�K�̂��Ɓj�́A�ǖʂɂ����Ă̓L���X�g��ق��̎g�r��Ɠ������ɉz�������邱�ƂɂȂ�B�����A�L���X�g�̐��������킽��Ƃ��A�ЂƂ胆�_���������̎҂Ƃ͂�����قȂ�ԓx�������B���Ȃ킿�A�g�k�炪�݂ȃC�G�X�̕��ɐg�����o������A���邢�͎t�̗\���ɂ��Ę_���������肵�Ă���Ƃ��ɁA���_�����炱�̏�ʂ̔ߌ�����g���������悤�Ƃ��Ă��邩�̂悤�Ɍ����A�݂Ȃ���Ǘ����A�d���w�M�s�ׂ��������킹��������ȗl�q�������Ă���̂ł����B�E�E�E�E�E �@���Ō�̔ӎ`���ɕ`���ꂽ�l���̉^���\���͍����̂悤�ɋ��������B���Ȃ킿�A�L���X�g�̕������u���Ȃ������̂����ЂƂ肪�킽���𗠐낤�Ƃ��Ă���i�u�}�^�C�������v��Q�U�͂Q�P�߁j�Ƃ��������ׂ����t�͗̂��Ƃ��g�k�����̊Ԃ𐁂������A�g�k�����͂R�l��g�ƂȂ��Ă��̈Ӗ��𗝉����悤�Ƙb�������B�ÓT�I�Ȍ��z�Ƌύt����Ȃ邱�̕����̕������A�����킹���҂����̒����ɍ���C�G�X�́A���낵���\���ɂ���Ĉ�u�̂����ɂ���������A��������A�₪�ď��X�ɔߌ��I�Ȍ������K���ł��낤�Ƃ������o�����˂�悤�ɓ`����Ă����B�w��ɂ���O�̊J�����̌������ɂ́A�Ă̓����̖��邢�L�����Ă���B����́A�{���I�ɐl�Ԃ̔ߌ��Ƃ�������\�����邳���Ƀ��I�i���h���������鎩�R�E�̕`�����݂Ȃ̂ł���B�E�E�E�E �@�ȏオ���X����킽���B���w��ł������e�ɋ߂����̂ł����A�u�_�E���B���`�E�R�[�h�v�i�_���E�u���E�����j�͂��́u�Ō�̔ӎ`�v�Ƃ����G��ɍX�Ȃ鋻���ƃ~�X�e���[��t�^���Ă���܂����B�u�_�E���B���`�E�R�[�h�v�̈�߂�ʃy�[�W�ŏЉ�܂��B�@�@ |

| �@�J���~�݂܂����B�u�T���^�E�}���A�E�O���c�B�G����v���班�������ƁA�u�X�t�H���c�F�X�R��v�ɒ����܂��B��d�ɂ������グ�镬���̃o�b�N�ɂ́A���C�g�A�b�v���ꂽ�u�X�t�H���c�F�X�R��v�iCastello Sforzesco�j�����z�I�ɉf���o����Ă��܂��B�i�P�S���I�ɁA�����~���m���x�z���Ă������B�X�R���e�B�Ƃ����Ă�������A�P�T�S�O�N�Ƀ~���m���݃X�t�H���c�@�����z�A�v�ɂ̓_�E���B���`��u���}���e����g������Ƃ������Ƃł��B�j �@�P�X�������߂��܂����B���̓��A�킽���B�͍���̃C�^���A�̗��ł́u�Ō�̔ӎ`�v�ƂȂ�܂��B�hDA CECCO�h �L���l�̗��p������Ă���Ƃ̃X�i�b�v�ʐ^����R�����Ă��邨�X�ł��B���̒��ɂ́h�V���[���E�R�l���[�h�̊���B���t�̂��߂��ԃ��C���̃n�[�t�{�g���A���b�]�g�A�@�@�~���m���J�c���c�A�@�@�e�B���~�X�ŗ��̗[�H����߂�����܂����B�~���m�̃z�e���́u�t�B�G���~���m�v�ł����B |

| �P�P���X���@�~���m���烍�[�}�����Ċ�ց@ �@�~���m�͒�����J�ł��B�~���m���烍�[�}�ւ͂P�Q�F�O�O�̃t���C�g�Ȃ̂ŁA�������̏o���ł��B�z�e���͂X���ɏo���B��`�ł̉ו��̃`�F�b�N�C���͖Ɛŕi�̐\���Ȃǂ��܂݁A���\���Ԃ��|����܂����B�X�[�c�P�[�X�P�Q�O�L���̐����͂��y�Y���������ꍇ�͎�I�[�o�[���邱�Ƃ������悤�ł��B�����Ԃ͊e�X�̐����d�ʂɏ㉺������A�S�������Ƀp�X�B�@��`���Ƀg���^�̐V�v���E�X���W������Ă��܂����B�Ȃ�قǁI�I �@���[�}�ւ̔�s���_�̐�ԂɁA���C�݂������Ă��܂��B�C�^���A�����͐���Ă��܂��B�B �@���[�}��`�ł̏o���葱�����ς݁A�Ō�̂��y�Y���w���B����@�`�y�|�O�V�X�Q�i���{�q���^�q�i�k�T�O�U�W�j�i�a�V�V�V�j�͒荏�ɂ͂��x��ďo���B��H��ցB |

| �P�P���P�O���@�� �@�����\�莞�Ԃł���P�O���S�O���ɂ͖����Ɋ�ɒ������Ƃ��o���A����R��w�s���̃����W���o�X��҂ԁA�������̒��H��ۂ邱�Ƃ��o���܂����B�z���g�A�z�c�Ƃ��鎞�ԂƂ������𖡂킢�܂����B�Г��P�Q���Ԃ̃t���C�g�͑�σV���h�C���̂ł����A����̓��[�}�s���̍s�����Ƃ��o���Ȃ������Ƃ���ցA�p���̔��p�ق߂���ւ̗������Ă݂������̂Ƃ̋C�������N���Ă���قǂł����B �@����̗��ɂ́A�Ԉ֎q���g�p���邨���Ԃ�����܂����B���̗���ʂ��āA���{�l�̗����y�������Ƃ��鋭���ӎu�ƁA�����e�̐S�����A�Ԉ֎q�ɂ͂������ėǂ��Ƃ͌����Ȃ��C�^���A�e�n�̓��H�ɑΉ����Ă̂����ԁA�Y�������A�^�]�肳��̃o�b�N�A�b�v�ɂ͂ق�Ƃ��ɓ���������܂����B�a�C�\�X�Ɗy�����A�܂��A�w�Ԃ��Ƃ����������o���A�����ɋA�����邱�Ƃ��o�����̂́A�F�l�̌���ƐS���犴�ӂ��܂��B�L���������܂����B |

| ��ҋߋ��̗��ł��X�� |