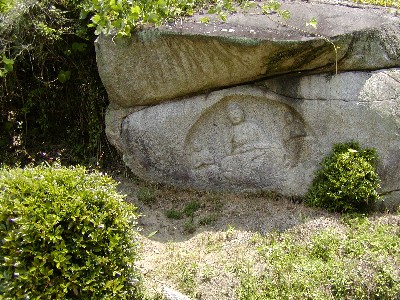

| 山辺の道への”万葉の旅”は、ご一緒する人との楽しみに残す事とし、今日(6月8日)は、予てから南山城の旅の最後を飾ろうと思っていた岩船寺と浄瑠璃寺への散策とすることにしました。 岩船寺は花の寺として”あじさい”が有名です。もしかして最盛期か?と期待したのですが、10日ほど早くまだほとんどが蕾の状態でした。残念!! JR加茂駅から登り道を歩き丁度1時間、ようやく岩船寺へたどり着きました。その境内に入ると、その佇まいに身も心もやすらぎを感じました。ありがたいものです。お寺を出た所で、1袋100円の漬物を6種類も買いました。(帰ってから家で食べましたが、本当に美味しいですね。) 池のスイレンの花を望遠で写真におさめ、、取り込んだ所、葉の上にかえるが写っていました。 加茂の田園風景。田植えすんだ水田となだらかな山。清々しい風景です。 下は野仏のひとつ”わらいぼとけ”です。 |

|