|

| 東山山麓・祇園界隈を巡る。 |

| 背景は4月5日の法然院。4時で閉門されています。 |

| 将軍塚・安養寺・長楽寺・知恩院・青蓮院門跡・高台寺・建仁寺・六波羅密寺 |

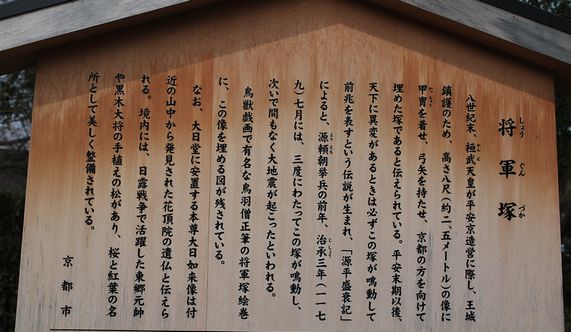

| 2009年2月11日 将軍塚へ登る 天気ははっきりしない様子ですが、雨が落ちる心配がなさそうなので、東山から京都市内を展望する場所として著明な「将軍塚」へ登ることとし、京阪祇園四條から歩きます。円山公園を抜け、竜馬・慎太郎像を過ぎ、更に登ると、「将軍塚道」の道標を発見、その道を登ります。結構キツイ坂道を道標から役20分、青蓮院門跡 別院 大日堂に着きます。「将軍塚」はこの大日堂敷地内にあります。 敷地内は大変整備されたお庭で、花のシーズンに訪れる人を魅了するところであることは間違いない雰囲気を持っています。大隈重信先生のお手植えの松、一念松などの横を通りまずは北展望台から市内の北方を眺めます。曇り空の中、京都御所の木々が黒々と、賀茂川と高野川の合流地点が、そして下鴨神社が見分けられます。枯山水庭園(造園家 中根金作氏の作庭したものである。この庭の作庭手法は枯山水の生まれた室町時代、即ち日本庭園が技術的にも芸術的にも最も優れた時代の手法を用いて作庭されたもので、一見して作庭者の意図する着想が庭の隅々まであふれている野新作である。以上パンフレットから)、咲き始めるのが待ちどうしい枝垂桜庭園を抜けると”将軍塚”があります。将軍塚の由来についてパンフレットでは、桓武天皇は都を奈良から京都の南方の長岡に移されたが、いろいろと事故が続いた。この時、和気清麻呂は狩にことよせ天皇をこの山上のお誘いし京都盆地を見下ろしながら、都の場所にふさわしい旨進言した。天皇はその勧めに従って延暦13年(794年)に整然とした区画の大規模な都の建設に着手されたのである。天皇は、京都盆地は三方が山に囲まれ、帯のように河も流れて自然に城のような地形をしているから山背の国を山城の国と定め、都は平安京と呼べと申された。また、長くこの都を護るようにとの祈りをこめて、高さ2.5メートル程の武将像を土で作り、これに、鎧甲を着せ鉄の弓矢を持たせ、太刀を帯びさせここに埋めるように命じられた。この塚を将軍塚という。としています。将軍塚の横に鉄骨で組んだ巨大な西展望台がありました。上からの眺めは清麻呂の意図そのままのもので京都盆地を一望しています。感動!!!今度は天気が良く見晴らしの良い時、また、夜景を眺めにとの気力が沸いてきます。 いまひとつの景観ですが、 1) 御所の木々か黒々と。 2) 平安神宮の赤の鳥居が。 |

|

|

| 大日堂を出て歩くと、大きな駐車場を持った公園とそれに付随する展望台がりました。もちろん無料です。見晴らしはもちろん有料の大展望台からが格段のものです。帰りは登ってきた道を帰り、安養寺の門前と円山公園の咲き始めの梅を愛でながら帰途につきました。 |

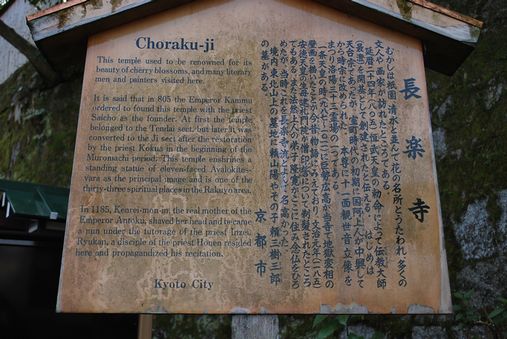

| 2009年2月15日 長楽寺・安養寺・知恩院・青蓮院・建仁寺へ 11日に比べ今日は良いお天気です。10時には京阪祇園四條駅へ着いています。円山公園を抜け、長楽寺へ向かいます。今日も嫁さんと二人旅です。まだ人影も疎らで、長楽寺(黄台山と号する時宗のお寺です。)の石段を上がる人は見受けられません。受付には人が居らず、やむを得ず拝観料を置き、パンフレットを頂戴しましての入場となりました。階段を上がり、本堂にお参りし、庫裏内に入り、展示物を拝見し、お庭を観賞します。「京都発見・1・地霊発見」他阿と長楽寺 では長楽寺について以下のように書かれています。 長楽寺は、寺伝では最澄の開基と伝えられるが、諸本では宇多帝、或いは醍醐帝の時に建てられた天台宗の寺であるとされる。その裏山は長楽寺山と呼ばれ、ほぼ東山の中央部に位置している。その南には、釈迦が「法華経」を説いたという霊鷲山(りょうじゅせん)に擬せられる鷲尾山(わしのおやま)が広がっている。この東山一帯の風景は明媚であり、長楽寺は仏の坐(いま)す聖なる所として古くから詩や歌に詠まれてきた。また「法華経」は女人往生が説かれる唯一の仏典であるので、この地は世を厭うやんごとない女性の隠棲地として知られていた。それを実証するかのように、あの平清盛の娘で、高倉天皇の中宮となり、安徳天皇を生み、「壇ノ浦の戦い」で安徳天皇や清盛の妻、二位尼(にいのあま)とともに入水したが死にきれず、源氏にとらえられた建礼門院が、この寺の阿證房印西(あしょうぼういんせい)を戒師として剃髪したと伝えられる。(「平家物語」) 印西は『源平盛衰記』で、「知恵第一」の法然に対して、「慈悲第一」の僧とされている。・・・・・ 印西の後にここに住んだのは隆寛(りゅうかん)であるが、隆寛は法然が法華仏教の講義を受けたという肥後の阿闍梨・皇円の甥で弟子であり、法然の弟弟子に当たる。・・・ 長楽寺はこのように浄土宗と関係が深かったものの長らく天台宗に止まっていたが、時宗が全盛を迎えた室町時代になると、国阿弥陀仏(こくあみだぶつ)(1314〜1405)のもとで、時宗に帰した。 長楽寺に伝わるものとしては、建礼門院の御影が何より貴重であろう。・・・ |

|

|

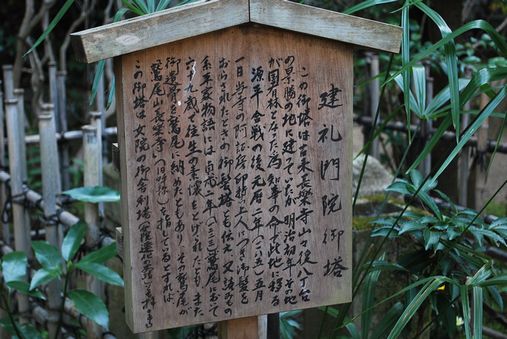

クリックすると御塔です。 |

| 長楽寺門を出て、右手に道をたどります。将軍塚の上り口を過ぎ、円山公園に入ると、東側に安養寺があります。11日にはこの門前のみ写真を撮りました。今回は門を入りお参りします。この安養寺は長楽寺と同様に時宗のお寺です。さらに創建も桓武天皇の勅願により最澄が創建したとされていることから、天台宗のお寺でした。また、法然の吉水禅房のあったところで、青蓮院に属していましたが、専修念仏弾圧で寺の維持が危うくなり、当時の住持が国阿上人に保護を願い、以後、時宗のお寺になったとされています。これらについては 国阿と正法寺 の項で以下のように記されています。京都東山三十六峰に一つに、霊山(りょうぜん)という山がある。そこに、時宗霊山派の本山正法寺(しょうぼうじ)がある。・・・・この霊山は鷲尾山(わしのおやま)とも言われている。・・・・鷲尾山は近くの鳥辺山と同じく、葬地ということになろう。これが「鷲」からの連想で釈迦が「法華経」を説いたという霊鷲山(りょうじゅせん)と同一視され、霊山となったのであろうか。・・・・この霊山のもとに、前章で論じた長楽寺や、双林寺や安養寺などの寺があるが、いずれもこの地にふあわしく世を捨てた隠者が世の中を住み侘びて極楽往生を願う所であった。・・・・・室町時代、永徳3年(1383)将軍足利義満の時に、国阿(こくあ)が霊山寺を時宗の寺とし、正法寺と寺号を改めた。長楽寺、双林寺、安養寺などもまた次々と国阿の下、時宗に帰した。・・・・『国阿上人絵伝』は、国阿の言葉と歌を多く載せているが、その言葉は親鸞や蓮如の言葉を思い出させ、その歌もまた、どこかで西行や一遍の歌を思い出させる。 夢の世をあるにまかせてすめばすむ身のため我と身をせむる哉 身をおもふ心のやみのはれるやらでまよふ心ぞはかなかりけり このように、国阿の浄土教は法然・一遍の流れを汲むものであるが、彼の独自の思想は、重い病に罹ってケガれていると考えられた人間のそのケガレを祓って極楽に参ることを許す御札を与えたことである。 法然の「専修念仏」も、無知の凡夫を救いたろうとする教えであった。一遍になるとこの傾向は一層進み、一遍の遊行には病者やいわれなき差別に苦しむ人々が多く従っている。国阿上人は、このような人たちが熊野や伊勢に参拝することが出来るよう、伊勢の神に「願」を懸け、そして許しを与えられた。 |

クリックすると境内からの市内の眺めです。 |

| 安養寺を出てすぐに左に歩きます。そこで知恩院の大梵鐘が迎えてくれます。高さ3.3メートル、口径が2.8メートル重さが70トン、寛永13年(1636)に鋳造され、東山の方広寺、奈良東大寺のものとともに日本三代梵鐘とされています。知恩院についてはこのページで取り上げていますので、そちらに譲ります。 |

青蓮院門跡へ |

| 知恩院の大きな山門をくぐり、青蓮院に向かいます。このところ前を通り抜け、門前の大楠木を撮影するだけのことが多く、拝観することがありませんでした。今回は久しぶりに門をくぐる事としました。"青蓮院門跡・青蓮院旧仮御所”は建物、庭園ともに由緒どうりものです。その由緒書によると「青蓮院は天台宗総本山比叡山延暦寺の三門跡の一つとして古くからより知られ、現在は天台宗の京都にある5つの門跡寺院を五ヶ室(しつ)と呼んでいるその一つである。日本天台宗の祖最澄(伝教大師)が比叡山を開くにあたっては、山上に僧侶の住房を幾つも作ったが、その一つの青蓮房が青蓮院の起源である。・・・後桜町上皇は天明の皇居炎上後青蓮院を仮御所とさだめられ、庭内の好文亭へ御学問所として御用いになった。・・・」 「京都発見 二 路地遊行」 慈円と青蓮院の項では以下のように記されています。 門跡寺院というものがある。奈良や滋賀、東京そして日光(輪王寺)にもあるが、多くは京都にある。特に格式が高いのは青蓮院と妙法院、そして梶井門跡即ち三千院で、この三寺を天台宗延暦寺の三門跡という。 門跡寺院とは、必ず天皇或いは摂政や関白の貴族の子弟が門主になる寺である。もともと天皇には妃が多く、従って皇子皇女も多い。しかるに、天皇の位に就き得るのはただ一人の皇子に限られ、後の皇子皇女にはきはめて少ない官職しか残されていない。例えば、地方では「太守」(一般では国守と呼ぶ)、中央では、弾正尹や中務郷等わずか二、三である。しかしこれらは親王でなければならない職位である。 「親王」に関して、中国の律令には「親王令(りょう)」が定められているが、日本の律令では「官位令」の冒頭にわずかに示されているだけで、具体的な規定はない。平安時代の初めには、源氏を名告(なの)って臣籍に降下し、役職に就くことが出来たが、摂関家の権力が強くなった中期以降は、それも不可能になった。それ故、天皇の皇子たちの就職口としては、門跡寺院を設けるよりほか仕方が無かった。それも一代限りであり、二代とは続けられない。僧籍に入ったものは独身(ひとりみ)でなければならないからである。 青蓮院の門跡初代は藤原師実(もろざね)の子・行玄(ぎょうげん)である。行玄は天台座主を務め、延暦寺の天台三千坊の一つである東塔青蓮坊に住んでいた。青蓮坊という名は、如来の眼の美しさを表現する仏教語「青蓮」から来ている。行玄は、鳥羽天皇の第七皇子である。覚快法親王を弟子とし、洛中に叡山・青蓮坊の里坊を造った。即ち「青蓮院」である。そしてその初代門主となり、やがて覚快法親王にその地位を譲ったのである。この覚快法親王の弟子が、かの慈円である。・・・・ 青蓮院の御本尊は、熾盛光(しじょうこう)仏頂如来である。この仏は毛穴から光炎を流出し、日月星宿などの諸天を折伏して、一切の難儀を消滅する利益をもたらすという。この仏を本尊として行われる法を「熾盛光法」といい、それは正に密教の秘法である。この秘法は主に宮中で勅命により行われ、御所の御都合の悪い時には、青蓮院、その他で行われた。 「熾盛光法」は、もともと唐の青龍寺において行われた秘法であり、円仁によって日本に請来されたという。・・・・ 参拝の折に頂いた、「御本尊『熾盛光如来曼荼羅』について」には下記のように記されています。 青蓮院では平安後期開創の時から『熾盛光如来曼荼羅』を御本尊としておまつりしてきましたが、幾多の戦乱火災等を経て、現在の御本尊はおよそ4百年前、桃山時代に秀吉によって復元再作成され奉納されたものです。熾盛光如来を御本尊とするお寺は、日本中で当青蓮院門跡のみです。この曼荼羅は約2メートル四方の掛け軸で、中心に熾盛光如来を表す種子(しゅじ)(仏さまを表す梵字)が描かれた「種子曼荼羅」です。 中心の熾盛光如来は、大日如来の仏頂尊(頭の頂におられる極めて崇高な仏さま)で、偉大な仏の知恵と光を発せられています。・・・ 華頂殿、小御所、本堂、宸殿を拝観し、お庭に下ります。相阿彌の庭、龍心池を廻り、霧島の庭(小堀遠州作)を過ぎて、道は少し高台へ向かいます。高台から建物を俯瞰した後、本堂横の道を通り宸殿のお庭(白砂の上に土が積もり、そこに杉苔が一面に生えたお庭)を堪能し出口へと向かいました。人があまり多くない時期だけにゆったりとした気分での参拝となりました。以下写真紹介です。 1) 長屋門と大楠木です。 2) 小御所から相阿彌のお庭・龍心池を眺めます。 3) 霧島のお庭の梅が花を付けています。 4) 高台から建物とお庭を俯瞰しています。 5) 宸殿のお庭から右近の橘、左近の桜をそして本堂を。 |

| 青蓮院を出ると、12時半をまわっていました。祇園で、お昼を食べることとしました。祇園といえどもお昼はあちこちでお値打ちと思われるメニューをお店の前に掲示してあります。その中で奥まった所にある”祇園 京料理 花咲”というお店のお部屋で、お弁当を食してみました。 祇園のすぐ近くに”建仁寺”があることは知っていましたが、実際に訪ねてみるのは始めての事になります。途中には競馬の馬券売り場があり、その人と車の行き来は大抵ではありません。どうしてこんな所にとの感は否めません。 |

建仁寺の法堂(はっとう)です。内部天井に”双龍”が描かれています。 |

| 建仁寺は俵屋宗達の作と伝えられる”風神雷神図屏風”で有名で、近くでは仏様の盗難に遭いながら、犯人逮捕でその仏様が戻ってきたことで、テレビに登場しました。方丈内は広々としており、”○△□乃庭” ”潮音庭” ”大雄苑(だいおうえん)”などのお庭が配され、座禅の為の大きな部屋にはその為の座布団が数多く配されており、興味深く拝観できます。また”法堂(はっとう)”の天井には平成14年創建800年を記念して描かれた”双龍”(小泉淳作画伯筆)を見上げて視る事が出来ます。 以下は「京都発見 二 路地遊行」 栄西と建仁寺 からです。 建仁寺は栄西(ようさい)によって建てられた京都最初の禅寺である。 栄西は、備中国(岡山県)の賀陽(かや)氏という吉備津神社の神官の生まれである。11歳にして安養寺の静心(じょうしん)につき、14歳にして出家、叡山に登って天台の教学を学び、18歳にして虚空蔵求聞持法を修した。彼の密教の流儀は葉上流(ようじょうりゅう)(穴太流の一派)とりて後世に伝わっている。 彼の活躍の源は彼が、長い間絶えていた中国留学を敢えて行ったことにある。彼の中国留学は、仁安3年(1168)と文治3年(1187)の2回にわたった。仁安3年の時は5か月にして帰国したが、文治3年の時は、滞在4年にわたった。彼は、二回目の留学において、臨済宗の黄龍(おうりゅう)派に属する虚庵懐敞(きあんえしょう)から禅を学び、印可を与えられた。帰国した彼は朝廷に禅を広めようとしたが、まだ禅は天皇や公家によく理解されていなかったので、『興禅護国論』を書いた。そこで彼は、禅は決して新しい宗教ではなく、既に最澄の仏教にその根を発するとしている。確かに、最澄の創立した日本天台宗は、円・禅・戒・密の4種の仏教を学ぶことを目的としたものであり、天台止観の修行は禅の修行に甚だ酷似している。・・・栄西はそこで得た信頼を利用し、北条政子の帰依の許、正治2年(1200)、鎌倉に寿福寺を建てたが、一転また京都に帰り、将軍頼家の力を借りて建仁2年(1202)、建仁寺を建てた。・・・(注部分には、建仁寺のある辺、かっては火葬場があり、建仁寺の南にはあの六道珍皇寺がある。かってはここは死者を弔う地であった。と記されています。) ・・・この辺りの人は建仁寺のことわ「けんねんさん」と言うが、これは建仁寺十一世の住持、宋の人・蘭渓道隆(らんけいどうりゅう)が、天皇の名に多く付く「仁」という字を避けて「建寧寺」としたことによるという。 建仁寺の地は、かって葬送の地であり、後に遊興の地となり、今も近くに花街・宮川町がある。建仁寺は京の下町にあって、禅寺にしたは珍しく格式ばらない民衆に親しまれている寺なのである。 「望闕楼(ぼうけつろう)」という名前のつく三門、栄西がお茶の種子を持ち帰り、日本にお茶を広めたとされる顕彰碑を見て、この日は帰途につきました。 |

高台寺正面です。 |

| 2009年2月22日 高台寺へ 東山めぐりです。「ねねの寺」で名高い”高台寺”へ、これも久しぶりに行ってみることとしました。昨年の「東山花灯路」でも玄関前を通り、”ねねの道””台所坂”を撮影したのみでした。 京阪清水五条駅で降り、清水寺下の「産寧坂」へ向かいます。産寧坂を下り、右に道をとると「興正寺別院」の掲示板があり、この道を通るたびに気になっていたものです。今回は時間も十分にあり、訪ねてみることとしました。「興正寺」というお寺は浄土真宗の本山の一つということですが、このことについて、「京都発見 9 比叡山と延暦寺」 変転の歩みの仏光寺 の項で以下のように記しています。仏教教団の難しさを感じさせてくれますが、いまひとつしっくりと理解できません。 京都に東西本願寺以外に二つの浄土真宗の本山があるが、その名をいえといっても正しく答えることができる人は少ないであろう。まして、その寺がどういう寺であるかをし正確に認識している人は、より少なかろう。実は多少仏教について知っているとうぬぼれていた私も、この仏光寺と興正寺という寺について、いままではほとんど何も知らなかったといってよい。・・・・ 両寺には蓮如という偉大な宗教家の影がさしている。親鸞はもちろん偉大な思想家であり、偉大な宗教者であったが、親鸞の弟子は決して多くはなかった。親鸞の女系の曾孫覚如は親鸞の直系の人間が長となる本願寺教団の組織原理をつくったが、本願寺は人があまり集まらず、親鸞の廟を中心としたささやかな寺に過ぎなかった。この教団を一躍巨大な教団にしたのは蓮如といる布教の天才による。本願寺が大きくなったのは、他の宗派の寺院ばかりか、同じ親鸞の門弟に属する寺院を自派に引き入れたからである。その最たるものは、当時本願寺よりはるかに隆盛であった仏光寺に属する多くの寺院が本願寺教団に合流したことである。これは本願寺にとっては大いなる幸運であり、大いなる光であったが、仏光寺にとっては大いなる不幸であり、大いなる闇であった。この闇はいまもなお仏光寺ばかりか、興正寺も悩んでいるように思われる。 仏光寺、興正寺というけれど、仏光寺はかって興正寺といい、興正寺もまたかっては仏光寺といったといえば、事柄は一層ややこしくなる。・・・・・以下の説明は読み進んでもいま一つ頭に入りきれません。今度は実際に、仏光寺と興正寺を訪ねた折に解決したいと思います。 「護国神社」にお参りし巨大な「霊山観音」を遠くからお参りし、「高台寺」に入ります。 「ねね」のお寺として、女性には特に人気が高くそれなりの風情があるお寺です。高台寺、正しくは鷲峰山(じゅぶざん)高台寿聖禅寺という臨済宗建仁寺派のお寺で「京都に寺社505」にでは、その歴史が以下のように記されています。 高台寺は秀吉の没ご、北政所(ねね)が亡夫の菩提を弔うために開創した寺である。というのが一般的な由緒であるが、諸書によってもうすこし詳しくみると、徳川家康の政治的配慮が深くおよんでいることがわかる。北政所は実母朝日姫のため、寺町(高徳寺あたりか)に一寺を建立して康(高)徳寺(朝日局の法号、曹洞宗)と号した。秀吉の没後、北政所は淀君と対立して大阪から京都に移り、落飾して高台院湖月尼と称する。そして、北政所こと高台院は秀吉の冥福を祈りながら自分自身の終の棲家とすつため、もう一寺を建立しようとした。それを聞いた徳川家康は、秀吉の正室であり賢夫人と評判の高い北政所を厚遇することは大いに徳川側に利があると考え、東山の旧雲居寺(うんごじ)(東大寺の大仏と並び称せられる坐高4丈の大仏をもった平安時代草創の大寺)の跡地を用意して、まず慶長10年(1605)に康徳寺を移し、つぎに宏大な伽藍を建設、翌年に壮麗をきわめた大寺高台寺が開創されたのである。・・・ 1) 臥龍廊(がりゅうろう) 開山堂と霊屋(おたまや)を結ぶ階段で龍の背に似ていることから名付けられた。 2) 霊屋 秀吉と北政所をお祀りしています。厨子内左右に二人の木像を安置しています。 3) 霊屋からの臥龍廊です。 4) 傘亭(重文) 利休の意匠による茶席で、伏見から移建したもの。 台所坂を下り、掌美術館で霊屋内の厨子等を拝見し、石塀小路を抜けて、円山公園内の「いもぼう」でお昼をして帰途につきました。 |

|

| 2009年2月25日 六波羅蜜寺へ 確定申告の為に休みを取り、雨の中をバスで市役所へ。雨が小降りになりそうなので、そのまま近鉄新田辺駅から京都市内へ。この日の目的は祇園「豆寅」のお昼を実際に体験することにあります。舞妓さんの口にも入るサイズでのミニお寿司が評判です。その前に「六波羅蜜寺」を訪ねることとしました。京阪五条駅から多少道に迷いながら、六波羅蜜寺を発見。お寺は民家に囲まれて、ひっそりと存在しているといった感じを持ちます。 口から仏様を吐き出しているような空也上人のあの風変わりな像の存在がこのお寺の特色を表しています。天暦5年(951)醍醐天皇第二皇子光勝空也上人により開創されたといわれています。西国17番目の札所でもあります。宝蔵内には「空也上人立像」(鎌倉時代 重文)・「平清盛坐像」(鎌倉時代 重文)・左手に頭髪を持った別名、鬘掛地蔵と呼ばれる「地蔵菩薩立像」(鎌倉時代 重文)・運慶坐像・湛慶坐像また藤原時代の「薬師如来坐像」(重文)など興味深い展示品があり、解説を聞きながらゆっくりと観賞することができました。 「京都発見 1 地霊鎮魂 空也と六波羅蜜寺」では下記のように記されています。 六波羅蜜寺という寺の名は、いかにも仏教くさい。というのは、「六波羅蜜」とは、布施・持戒・忍辱・精進・禅定・知恵という僧がなすべき六つの徳をいうからである。しかりこれは後から字を当てたもの、「六波羅」というのは実は六つの原の「六原」であり、六原は「髑髏が原」の訛ったもので、この地には、人間のしゃれこうべが一面に散乱していたのであろう。 この散乱したしゃれこうべを集めて油を注いで燃やし、念仏を称えて供養することを趣味とする僧があった。空也である。おそらく空也はそのためにここに、西光寺という名の寺を建てたのであろう。空也の死後、弟子の中信によってこの西光寺が六波羅蜜寺と改称され、天台別院となった。・・・ ・・・・空也像は運慶の四男・康勝の作といわれるが、紛れのなく日本の木像彫刻の最大傑作の一つである。・・・・空也の顔は確かに老いているが、また同時に童子のようなあどけない。目は宙を見凝(みつ)め、そして自己の想念に夢中になっている顔である。そして、口から6体の阿弥陀仏ーおそらく多くの熱烈な空也の崇拝者は、空也が念仏を称えるごとに口から阿弥陀仏が飛び出すのを実際に見たのであろう。 「平家と三島神社」の項では。 「六波羅」といえば六道の辻や空也上人より平家のことを思い出す。この六波羅は保元・平治の乱(1156・1159)から永寿2年(1183)の平家の都落ちまで約30年間、政治の中心地であった。何故、平家はこの地に居を構えたのか。 空也の洛中の道場・空也堂極楽院にはそれを説明する興味深い話が伝えられる。「平将門の乱」後、朝廷は乱に与した将門の徒を捕らえて悉く殺そうとしたが、空也がそれを哀れんで墨染の衣を着せて洛北鞍馬より北に地に逃したという。そしてその時、兜を脱がせてそれを鉄鉢とし、「鉢叩き」という半僧半俗の念仏僧にした。この兜は後に瓢箪となるが、瓢箪は鉄鉢とともに空也念仏集団の必携物であった。このような空也との縁で、平家一門はこの地を本拠地としたという。 この話は興味深いが、常識的に考えると平家がこの地を根拠地にしたのは手に入れやすかったからと考えるべきであろう。この地を手に入れたのは清盛の祖父・正盛である。当時、死者を葬る取辺野の近くのこの地に住む人は少なかったに違いない。それで貧乏な正盛は珍皇寺(ちんのうじ)の土地を借りたが、それがその子忠盛、孫清盛、さらにその子重盛へと受け継がれ、平家の勢いが急速に強大になって、ついにこの地一帯を占めた。それでここが政治の中心地となり、俄に賑わいだしたのであろう。平家没落後も鎌倉幕府の京都出張所である「六波羅探題」が設置され、この地はその後もずっと朝廷に睨みをきかせていた。・・・ ひとたびも 南無阿弥陀仏という人の はちすの上に のぼらぬはなし 空也(拾遺抄)(六波羅蜜寺小誌より) 六波羅蜜寺から「建仁寺」境内を抜け、祇園へ。「豆寅」でお寿司を頂き、4月13日のお昼を予約をしました。 |

真如堂本堂から |

| 2009年4月5日 平安神宮・金戒光明寺・真如堂・法然院へ 京都市内のソメイヨシノが満開との情報と次週にひかえた集りの下見と称して嫁さんと出かけることとしました。いま一つの目的は「法然院」が春の特別公開を開催しており、梶田真章貫主の法話を聞きたかったことです。 京阪三条駅を出て、平安神宮へ向かいます。平安神宮の神苑に入るのはホント久しぶりのことです。大変なヒトヒトヒト!!情報の通り、ソメイヨシノは満開、枝垂れ桜は2〜3分咲きで、次週には満開となることが確信出来、ひと安心。平安神宮は明治28年(1895)平安遷都1100年を記念して創建された神宮です。御祭神は第50代桓武天皇、第121代孝明天皇です。神苑内は写真で紹介します。 1) 満開の左近の桜です。 2) 満開のソメイヨシノⅠです。 Ⅱです。 Ⅲです。 3) 2〜3分咲きの八重紅枝垂れ桜Ⅰです。 Ⅱです。 4) 栖鳳池(せいほういけ)を挟んで、尚美館(貴賓館)・泰平閣(橋殿)を望んでいます。 平安神宮の東側の道を北へ、「金戒光明寺」へ向かいます。昨年の丁度4月5日に桜満開の金戒光明寺、真如堂、法然院を訪れています。お寺の概況とさくら景色はそちらを参照してください。 ただ、昨年は金戒光明寺へは山門をくぐらずに入ってしまったた為、山門とその勅額を見上げることがありませんでした。万延元年(1860)再建の山門の楼上に揚げられる「浄土真宗最初門」の勅額は後小松天皇の宸筆で、法然が最初に浄土教の真実義をひろめた発祥の地であるという意味とのことで、宗派としての浄土真宗ではないようです。本堂内に入りお参りしていると、お坊さんに先導された、40人ほどの若者の一団が本堂内に現れ、お坊さんのお経と共に参拝するシーンに出くわしました。企業の新人研修の方々が午前中の研修を終え、中食の前のお参りと判明したのは、その後のことです。なるほどな!! 真如堂では、「大涅槃図」(1707年、三井家の女性たちの寄進によって、厭求、海北友賢らにより製作されたもの。)が公開されており、拝見することとしました。涅槃会の折に授与されている「花供曽(はなくそ)」(正月、ご本尊に供えた鏡餅のお下がりを小さく刻んで軽く焼き、黒砂糖をからめてお菓子にしたもので、仏さまへの供物を意味する「花供御(はなくご)」に由来するものではないかといわれています。)を一人ずつ頂戴することができました。奥の書院では、大文字焼きのお山を借景にしたお庭を丁寧な解説付きで、ゆっくりと観賞することが出来ました。もみじの頃とは大違いの丁寧な応対でした。感謝、感謝です。 白川を渡り、哲学の道を抜け、法然院へ向かいます。法然院への人の流れはやはり多く、山門前では芸子さんと舞妓さん二人の撮影会が催されていました。素敵です!!。1枚のみということで、撮影を許可していただきました。 4月1日から7日までが春季特別拝観の日にあたります。梶田貫主は出入り自由な会場で約1時間の法話を繰り返しずっと続けているらしく、近くのお茶飲み所ではスピーカーでずっと声が聞こえており、私たちが3時前からの最終のお話をお聞きするまで、絶えることがありませんでした。時間が許すかぎり拝観客に法話をされると言っておられることを実践されているお姿に感銘を受けます。 法話の主題は「法然・親鸞の人間観 〜善人・悪人〜」 日本人の宗教は先祖教(先祖をお祀りすれば先祖が恩恵を与えてくれる。)といえる。 お釈迦様が悟られた真理は縁起(因縁生起)であり空(転迷開悟)である。(いかなる存在も因(原因)と縁(条件)が整うことによって存在しているから、他の存在と無関係に独立して存在することはできない。万物は現象として存在しているが不変の実体としては存在していない。) 法然上人以降の浄土教は他力(阿弥陀様の力によって極楽往生をさせてもらう。その感謝の気持ちを表すのは「なむあみだぶつ」の称名念仏で十分である。一切の生きとし生けるものを自身の浄土(極楽)に迎えとって成佛させるというのが阿弥陀佛の本願だから。)を絶対のものとした。それが親鸞聖人の「善人なおもて往生をとぐ、いはんや悪人をや。・・・」のことばに表されている。 以上がレジメと記憶による要約ですが、正確ではありません。 お話を聞かせていただき、貫主が新聞などに掲載された文章のコピー、各宗派のしおり、週間発行されている歳時記などのお土産まで頂戴することができました。本当に感謝、感謝です。以下に「現代における寺院の可能性」(2007年4月8日 中日新聞)の一部を転記します。 法然院には、念仏者を援護し極楽へと導く二十五菩薩を象徴する二十五輪の生花を早朝に本尊阿弥陀如来像の前に並べる「二十五菩薩の散華」と称する作務がり、私の日課です。散華する花は季節に応じて変わり、椿(つばき)、躑躅(つつじ)、紫陽花(あじさい)、木槿(むくげ)、芙蓉(ふよう)、菊を並べます。菊以外の花は境内で摘み取ったものを並べますが、花を摘む時は必ず『南無阿弥陀仏』と唱えます。花と向き合いつつ感じているのは花も人も同じいのち、縁あって今はひととしていのちと椿としてのいのちを預かっているのだということです。・・・ 本尊前以外にもあちこちに散華の椿が散りばめられています。中庭の椿の木の元に。 蹲に。 法然院についても、こちらを参考にしてください。 |

平安神宮 神苑 |

| 2009年4月12日・13日 友人たちとの”京都の旅”の日が来ました。お天気は13日までは好天が続くとの有り難い予報です。2時半の集合時間なのですが、10時前に家を出発し、長楽寺・安養寺と同じ時宗のお寺、「正法寺」を訪ねてみる事としました。興正寺別院の横の道を上がっていくと、正法寺への道を発見し、階段を上がりました。高台寺周辺は数多くの観光客がひしめいていますが、この正法寺まで上がってくる人はほとんど居ません。先客が一人、女子高校生のと思われる二人、60過ぎと思われるご夫婦が一組が、見晴らしのよい階段に座り込んでの、約30分程の正法寺滞在時間の間の訪問客でした。2月15日の安養寺の項で、正法寺について抜粋していますが、それ以降を下に記します。 正法寺から見下ろす京都の風景は絶景中の絶景である。それも叡山から見下ろす風景のように遠く京都の町が眺められるのではなく、間近に京の町が見下ろされるのである。 山を下り、京都駅への道の途中、六波羅蜜寺の近く、六道珍皇寺(ろくどうちんのうじ)へも寄ることとしました。このお寺も六波羅蜜寺と同様に、町中の見つけにくい場所にありますが、朱色の門だけは目立っています。「小野篁と珍皇寺」の項では、以下のように記されています。 今の日本の町は、どこへ行っても人間の欲望に満ちているが、かってはそうではなかった。人間が生活するささやかな空間は、死霊が生活する、より広い空間に囲まれていた。京の都の東、阿弥陀が峰の麓は鳥辺野といわれたが、そこは死者を埋葬する場所であった。古い日本語では埋葬のことを「ハフル」という。「ハフル」とは即ち「放る」「捨てる」という意味である。死者の遺骸をこの鳥辺野に捨てて、勝手にとりの啄ばむのに委せたのであろう。それはかってチベットなどで行われていた風葬と同じである。鳥に啄ばませることによって、鳥に魂を死霊の行く所と考えられた空の彼方にある「あの世」に運ばせようという観念によるのであろう。いずれにせよ、鳥辺野一帯は、めったに人が近付かない死の空間であった。その死の空間と生との空間の接点が六道の辻であり、そこに六道珍皇寺という奇妙な名の寺が建っている。・・・この珍皇寺という寺に小野篁の像が閻魔大王の像とともに並んでいる。小野篁は脇侍として善童子(かっては悪童子と対で閻魔大王の傍らにいた)と獄卒鬼を従えている。小野篁は「野狂」と呼ばれる有名な漢詩人であり、しかも従三位参議左大弁までに至った官僚であり、日本一の書家とされる小野道風及び日本一の美女とされる小野小町の祖に当たる人物である。小野篁は昼は大変真面目な官僚として律令政府に仕えたが、夜は冥府に赴き、閻魔大王の忠実な役人であったという。 2時半前、グランヴィアのロビーには小生を除くメンバー全てが揃ってしました。チェックインの後、タクシーで「平安神宮」に向かいます。「神苑」の紅八重枝垂れ桜は満開。尚美館では尺八と西洋楽器による演奏会も。「金戒光明寺」、「真如堂」を訪ね、哲学の道を歩き、「草喰 なかひがし」へ。美味しい料理、お酒、会話ですっかり酩酊させられました。 13日は9時、タクシーで「将軍塚」へ。さくら、市内の景観を楽しみ、「長楽寺」・「知恩院」・「青蓮院」を拝観。祇園の「豆寅」でお酒付きの昼食をいただき、解散となりました。以下はこれらの写真集です。 1) 満開の枝垂れ桜です。ヒトヒトヒト!! 2) 栖鵬池を挟んで尚美館では尺八の演奏を 3) 栖鵬池の周辺はさくら!さくら!! 4) 将軍塚のさくらも!! 5) 将軍塚から平安神宮方面を見下ろしています。 東山界隈にはまだまだ訪ねなければならないお寺、お宮さんが沢山あります。それらは次のシリーズで紹介していきます。 |

| 作者近況の欄です9へ |