|

| 斑鳩(いかるが)の道 (聖徳太子ゆかりの道) 周辺の地図です。 |

| 斑鳩の里は聖徳太子ゆかりの地です。最近、聖徳太子は存在しなかった?とか、聖徳太子と蘇我馬子は同一人物であった?とか、聖徳太子と推古天皇と馬子は同一人物であった?とか、さらに、聖徳太子は天皇であった?、といったお話がいろいろとありますが、夫々の説に対してコメントができるほどの深い知識は有りません。小生は素直に書紀、伝録などの太子の姿を思いうかべます。そこには、その時代、更にその後の時代を含めての日本の政治家として、理想の人が描かれているのではないでしょうか?さらに、梅原猛氏が「聖徳太子」の中で触れているように、梁の武帝、百済の聖明王などと同じように仏教を崇敬した(仏教はその精神や本質において国家の成立をあやうくする何かを秘めているのではないか?)ことにより悲劇的最後(その子孫を含めて)が生じたとのお話には同意するものがあります。井沢元彦氏は、その悲劇的な最後のゆえに、聖徳太子という諡(おくりな)がおくられたのではないか?(逆説の日本史)としています。 |

| 万葉集の中では、この地を詠んだと断定できる歌は一首も無いようです。法隆寺を中に据えて、大和の古い道が周辺を走っています。聖徳太子が法隆寺から小墾田(おはりだ)宮へ通ったといわれる太子道は万葉人も往来した道と思われます。 斑鳩の 因可(よるか)の池の 宜しくも 君を言はねば 思いそ我(あ)がする(巻12・三〇二〇) 斑鳩は、鵤、何鹿などともも書かれ、マダラバト、一名ジュズカケ、マメコロガシともいわれる雀科の鳥が群棲するとことから名ずけられたといわれています。 |

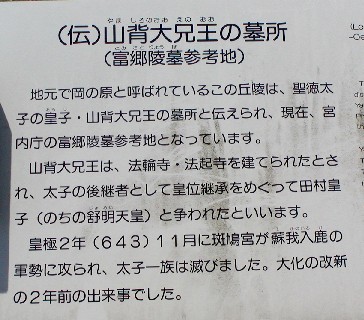

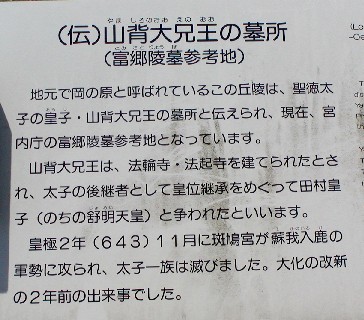

| 法起寺・法輪寺 創建当初の建造物として残る法起寺の三重塔は、飛鳥様式の日本最古のものです。『太子伝称記』によると、太子の岡本宮跡地に太子の遺願成就のために建立した寺といわれています。(背景は法起寺です。) 法輪寺は法淋寺・法林寺とも書かれ、別名三井寺ともいわれ、太子の菩提を弔うために、山背大兄らの皇子たちが建立したと伝えられています。 法起寺から法輪寺への途中に岡の原と呼ばれる太子の長男山背大兄王(やましとのおおえのおう)の墓と伝承される墳墓があります。推古天皇崩御後皇位継承の争いの折、皇極2年(643年)11月蘇我入鹿の軍勢により、斑鳩宮を襲撃され、妃や皇子たちとともに斑鳩寺で滅亡したとされています。 |

|

| 法輪寺の仏さま・薬師如来坐像(重文・飛鳥時代) お顔は飛鳥寺のとそっくりです。飛鳥仏を参照してください。 |

| 藤ノ木古墳 藤ノ木古墳へは初めての訪れです。法隆寺をすぎ、西にある直径40m、高さ8mの大型円墳。6世紀後半の築造とみられます。1985年(昭和60)の発掘調査で未盗掘の家形石棺や豪華な金銅製馬具(重要文化財)が出土しました。1988年(昭和63)に開棺され、2体の人骨や筒形銅製品、大刀、大きな靴、冠などが見つかりました。被葬者は膳[かしわで]氏、崇峻[すしゅん]天皇説などさまざまです。逆説の日本史では、2人の被葬者は崇峻天皇とその同母兄の穴穂部皇子(欽明天皇と小姉君の皇子)としています。 写真は民家に囲まれた藤ノ木古墳です。 |

|

| 法隆寺 法隆寺は飛鳥時代の姿を現在に伝える世界最古の木造建築として広く知られています。その創建の由来は、「金堂」の東の間に安置されている「薬師如来像」の光背銘や『法隆寺伽藍縁起并流記資財帳』(747)の縁起文によって知ることができます。それによりますと、用明天皇が自らのご病気の平癒を祈って寺と仏像を造ることを誓願されましたが、その実現をみないままに崩御されたといいます。そこで推古天皇と聖徳太子が用明天皇のご遺願を継いで、推古15年(607)に寺とその本尊「薬師如来」を造られたのがこの法隆寺(斑鳩寺とも呼ばれています)であると伝えています。 以上が法隆寺のホームページに記された法隆寺の起源です。何回かの火災により創建当時のものとは変わっているでしょうが、再建されてからもその価値は変わりません。 梅原猛氏は昭和47年(1972年)に『隠された十字架ー法隆寺論ー』を発表し、法隆寺の不思議さから、その存在意義を指摘しました。その後色々な議論がありましたが、この時代の解明に大きな刺激を与えたことは確かであり、小生もこの書物を読み、その後に『水底の歌ー柿本人麻呂論ー』『黄泉の王ー私見・高松塚ー』などを読んだものでした。 奈良・京都を訪れる修学旅行では必ず訪れるお寺であり、日本人にもっとも馴染み深いお寺であることは確かです。別角度からの法隆寺です。クリックして下さい。 |

| 作者近況の欄です9へ |

| 慈光院へ |