|

|

| 百万遍智恩寺・京都御所・宇治への旅 |

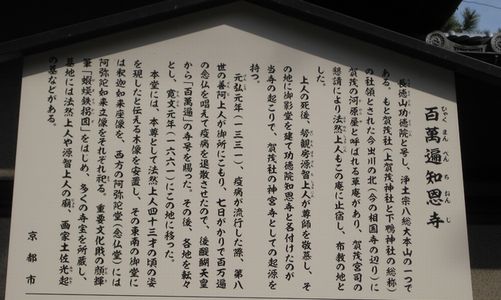

| 3月2日(日)久しぶりに京都方面への旅(京都に住まいしながらこの言葉は変ですが、住まいの京田辺市は京都府では南部といわれる南山城地域であるためです)へ出ることとしました。4月にある友人達との集まりの下見という理由をつけています。下見の場所はガーデンパレスホテル、京都御所から宇治へのコースと宇治の観光先なのですが、その前に”百万遍智恩寺”を訪ねて見る事としました。地下鉄今出川駅を降り、御所の北側の今出川道りを東へ歩きます。途中、賀茂大橋で賀茂川をを渡ります。橋のすぐ北側は2川の合流地点でそこには”下賀茂神社”があります。30分ほどで百万遍交差点の北東にある智恩寺へ着きました。この地域は京都大学があることでも有名です。下は途中で見かけた道標です。この地と周辺の名所が判ります。ちなみに、智恩寺(大本山)・知恩院(鎮西派総本山)・金戒(こんかい)光明寺(大本山)・清浄華院(大本山)・粟生(あお)光明寺(西山浄土宗総本山)は浄土宗の京都の総および大本山とされています。 |

|

|

| 百万遍智恩寺 智恩寺の本堂で、お参りを済ませ、周りのお堂を見回していると、お坊さんらしき先達とバスの車掌さんに伴われた、首から輪袈裟をつけた50人ほどの団体の方々が本堂へ上がっていこうとしています。お寺の僧侶らしきひとが2人、本堂の扉を開け、その方々を迎えています。その中の一人の方に「どちらから」と訪ねると、「和歌山」からのと答えが返ってきました。このような団体によるお参りは、”真宗”のものばかりと思っていましたので、考えを改める必要にせまられました。また、そのタイミングで開けられた本堂の正面の扉の奥に、法然上人と思われるお像を拝むことが出来ました。 1212年(建暦2年、80歳)の法然の死後、源智は法然が山を下りて最初に滞在した賀茂の河原に寺を建てそこに住んだ。これが智恩寺である。智恩寺は再三移転したが、今でも京都の左京区田中門前町の地に京都大学と向かい合って建っており、法然と源智の法灯を伝えている。 勢観房源智は『四十八巻伝』では、小松内府すなわち平重盛の孫で、備中守師盛朝臣(びっちゅのかみもろもりあそん)の子とある。1195年彼が13歳のとき法然に預けられたが、法然は彼を慈円のもとに送って出家を遂げさせた。・・法然がこの源智をとりわけかわいがったのは間違いがないことである。それは法然の死後、いっさいの財産を源智に付与したことによってもわかる。・・・また源智は、法然臨終の際に師から「一枚起請文」を与えられた弟子としても有名である。・・(以上『法然の哀しみ』から) |

|

| 京都御所 百万遍智恩寺から引き返し、御所からホテルへ向かいました。御苑へは今出川御門から入り小石を敷き詰めた路を御所へ向けて歩きます。路の左側には、京都迎賓館、大宮御所、仙洞御所が続きます。御所の建春門で右折し正面の建礼門の前を横切り、蛤御門で烏丸通りへ出ました。京都御苑は東西約700メートル、南北約1300メートル(63ヘクタール)の大きな公園です。 |

|

| 宇治へ 地下鉄東西線に乗車し、六地蔵へ向かいます。六地蔵からは京阪宇治線に乗車しました。 到着後はすぐに”源氏物語ミュージアム”へ向かいました。ミュージアムは月曜日が休館日ですので、本番の旅行の折りは残念ですが見学できません。そこで、内容チェックの必要があった訳です? このようなテーマ館は最近あちこちに出来ています。写真で紹介したものでも、飛鳥の”奈良県立万葉文化館”、伊勢の”斎宮博物館”また”唐古・鑓考古学ミュージアム”など興味ある人にはそれなりに面白いものです。この源氏物語ミュージアムもそれなりのものと言えるのではないでしょうか?「映像展示室」では篠田正浩監督の人形劇映画「浮舟」が上映され、図書室では復元化された平安時代の音声で源氏物語を朗読したビデオなど興味深いものを観ることができました。 ところで、「宇治十帖」とは?源氏物語54帖のうち、終章となる10帖は宇治が舞台となり、「宇治十帖」と呼ばれています。光源氏の息子・薫を中心とした歴史絵巻。45帖「橋姫(はしひめ)」、「椎本(しいがもと)」、「総角(あげまき)」、「早蕨(さわらび)」、「宿木(やどりぎ)」、「東屋(あずまや)」、「浮舟(うきふね)」、「蜻蛉(かげろう)」、「手習(てならい)」、54帖「夢浮橋(ゆめのうきはし)」で終わります。 |

|

| 宇治神社・宇治上神社 菟道稚朗子命(うじのわきいらつこのみこと)・応神天皇・仁徳天皇を祀っています。明治維新前には両方を合わせて宇治離宮明神、八幡社と呼ばれ、宇治神社を下社・若宮、宇治上神社を上社・本宮と呼ばれていたようです。宇治上神社の本殿は現存最古のされる平安時代後期のもの。覆屋の奥に本殿が3つならんでいます。祭神の菟道稚朗子命(うじのわきいらつこのみこと)・応神天皇・仁徳天皇は古事記の世界です。 神功皇后とともに大和に入った誉田別皇子(ほむたわけのみこ)は異母兄にあたる香坂(かごさか)・忍熊(おしくま)の2王を倒し、応神天皇として即位します。応神天皇崩御後、皇太子に指名されていた第6子菟道稚朗子と第3子の大山守皇子、第3子のオオサザキノ皇子後の仁徳天皇の間に王位継承の争いがあり、稚朗子が王位を仁徳に譲るため自殺したことにより仁徳天皇が即位したとされていますが、古事記の自殺との記述を疑問視する向きもあり、この神社の3祭神は大変興味深いものがあります。 |

|

| この後は興聖寺(こうしょうじ、曹洞宗の名刹)を訪ね、宇治川の流れを楽しみながら朝霧橋を渡り、橘島・塔の島を散策し、近鉄大久保駅行きのバスで帰路につきました。 |

| 作者近況の欄ですへ |