松本からは三才山トンネルを通り上田市に 向かいます。 |

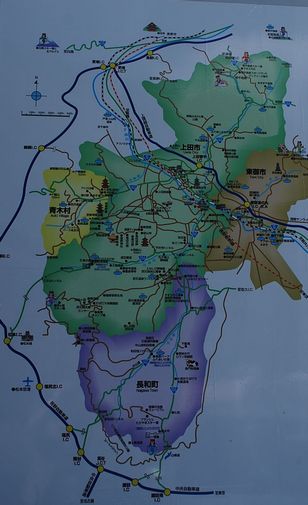

別所温泉を中心にした上田市全域です。 |

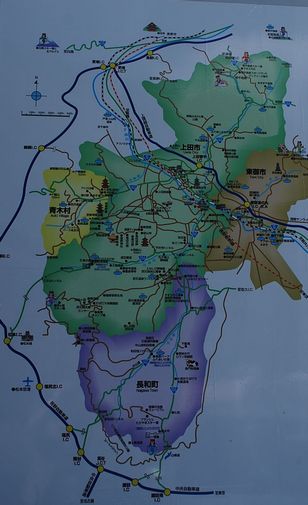

別所温泉散策エリアです。 |

| 信州の鎌倉 塩田平 奥座敷の風情漂う 「別所温泉」への旅 |

松本からは三才山トンネルを通り上田市に 向かいます。 |

別所温泉を中心にした上田市全域です。 |

別所温泉散策エリアです。 |

| 背景は「こもろおおはし」からの「千曲川のながれ」です。 |

| 2011年5月13日(金) 高校時代からの仲間による春の定期的懇親会として今年は「信州の鎌倉 塩田平 別所温泉の旅」に出掛けました。東京からの参加が予定されていたご夫婦にご母堂のご逝去という出来事があり、今回は東京から1人、関西から2人、地元2人の5人旅となりました。前日までの大雨が打って変わり絶好の旅日和です。関西からは8時に名古屋を出る”しなの3号”に隣同士の座席を確保し、男二人が雑談で時間を忘れほど。松本駅には10時過ぎに到着。東京からの友人1人を待ち、予定通り10時半、松本在住の仲間2名が運転する車2台で別所温泉を目指して出発です。 三才山(みさやま)トンネル(1976年使用開始、2511M)が出来るまでは、山越えの厳しい道だけが松本と上田を結ぶ手段で、自ずから松本と上田は同じ信州でありながら違う文化圏にあったことは否めません。別所温泉は、今回が始めてという友人が有る始末です。車は国道19号線に入り梓川沿いを少し走り国道254号線・松本トンネル(1994年使用開始、2477M)へはいります。その前に、北アルプスを背景にした安曇野の景観が味わえる展望所へ案内してくれました。以下その写真です。 |

白銀の山頂を輝かせる北アルプスの山々。安曇野からは「常念岳」「有明山」 「鹿島槍ヶ岳」が特に馴染み深い山々で、この時期は「雪形」が。 |

常念岳(2857M) |

信濃富士と云われる有明山(2268M) |

(左)爺ヶ岳(2670M)(右)鹿島槍ヶ岳(2889M) |

「前山寺」参道前の佇まい。清楚さが感じられる風景です。 クリックすると長く清潔な参道の姿が現れます。 |

| 「独鈷山前山寺」 今回の旅は北信濃の歴史にも触れる旅です。塩田平の古刹、いくつかの三重塔、無言館、上田城址、小諸城址、信濃国分寺を散策します。その一番目の「前山寺」(独鈷山・独股山とも前山寺)には11時50分に到着します。 独鈷山麓の落ち着いた佇まいの中の「前山寺」(ぜんさんじ)は、弘仁3年(812年)、空海上人が護摩修行の霊場として開創したと伝えられています。本堂は間口10間、奥行8間の木造萱葺の立派なもので、特に屋根の萱の厚さに驚かされます。京都・智積院を本寺とする新義真言宗智山派のお寺で御本尊は大日如来です。 「未完成の完成の塔」とも云われている重要文化財でもある「前山寺・三重塔」は高さ19.5M、柿葺(こけらぶき)の屋根、窓も扉がなく、廻廊、匂欄(こうらん)も無く、ただ長い胴貫が四方に飛び出して調和を持たせているといった特色を持った面白みが深い塔といえます。(解説看板)また、参道では樹齢700年といわれる「けやき」の巨木が参詣者を迎えてくれていますし、左手には「信濃デッサン館」があります。 |

クリックすると、全力出走する小学生の姿です。 |

| 戦没画学生慰霊美術館 「無言館」 前山寺から少し下ると、小学生達が明るく、群れ遊んでいる広々とした「山王山公園」に出ます。公園を横切り、潅木が生えている坂道を上がるとひっそりとした「無言館」に行き着きます。その対比が平和のを感じさせます。我々が生まれた年、昭和17年前後に太平洋戦争で画家としての生涯を終えた方々、30余名の作品に触れることが出来ます。感慨をおぼえざるを得ません。その中に「興梠武」という方の珍しい名前に”おや?”という感覚を覚えました。「天皇家の”ふるさと”日向をゆく」の中に、「高千穂には実際に、サルタヒコを祀る神社があった。荒立(あらたて)神社である。ここには神話さながらに、サルタヒコがマメノウズメとともに合祀されている。面白いことに、この荒立神社のある宮尾野(みおの)地区には興梠(こうろぎ)という姓が多く、荒立神社の神主さんも興梠という姓である。・・・・という一節があり、この興梠武氏も元は日向の出身なのかな?といった考えが浮かびました。 「信濃デッサン館」の別館として1997年開館した「無言館」の建物の前にはパレットを形どった石碑の中に、その画学生達の名前が刻み込まれています。 |

| 時間は13時になっていました。幹事さんが予約してくれている店はもちろん、信州そばのお店です。そば処 「倉乃」は幹事さんの友達の推薦によるもので、1日20食限定の「渋沢産そば粉を100%使用した 倉乃もりそば」(自家栽培、自家製粉)を食することになっています。運転をお願いしている幹事さんお二人には大変申し訳ないことですが、「蕎麦をたぐる」為にはお酒はつきものです。とは、酒飲みのみに通じることですが。地の漬物と山菜天麩羅そしてもちろんお蕎麦をつまみに各自2〜3本のお銚子。お店のご好意で「そばのおさしみ」も初めて食することができました。ゆったりとしたお店の雰囲気も良く、美味しいお蕎麦を戴き、満足!!満足!!!お店を出たのは14時15分になっていました。 |

クリックして五百羅漢様のお顔の表情を楽しみます。 |

| 「見返りの塔」国宝大法寺三重塔 15分ほどで、大法寺へ。沢山の五百羅漢が出迎えてくれています。その表情を楽しみながら参道を登ると、観音堂へ着きます。観音堂の左手を見上げると、丸く選定された”さつき”、既に花が茂っている”つつじ”の向こうに優美な三重塔が出現します。 国宝大法寺三重塔は頂戴したパンフレットの伊藤延男氏によると 「大法寺三重塔は、『見返りの塔』という名で親しまれている。その名は、塔の姿があまりにも美しいので、思わず振りかえるほどであるという意から、つけられたのであろう。・・・なお、この塔の美しさを論ずるには、周囲の光風との調和を見落とすことも出来まい。塩田平を見おろすことにできる丘の中腹に立っているこの塔は、その周囲をゆっくり歩くにつれて、さまざまな角度からながめられる。・・・私見では女人高野といわれている「室生寺の五重塔」と雰囲気が似ていると思われます。大変に優美で、鄙には稀と言っても良い(塩田の方々には大変失礼で、申し訳ありませんが。)大変に美しい三重塔です。帰り道にも、五百羅漢がお見送りをしてくれています。 |

長野県で国宝第一号の八角三重塔です。 クリック後は全容を紹介しています。 |

| 今日のお宿「臨泉楼 柏屋別荘」へは、15時20分の到着です。早速、別所温泉巡りに出掛けます。温泉街をゆっくりと歩き、 国内唯一、国宝で八角の三重塔が建つ「安楽寺」へ向かいます。 上田市文化財マップによると 別所温泉の安楽寺といえば、長野県はもちろん、全国的にも有名な寺です。鎌倉時代に中国から渡って来て、たいへん盛んとなった仏教に禅宗という流れがありますが、安楽寺はその禅宗としては、鎌倉の建長寺などと並んで日本では最も古い臨済禅宗寺院の一つです。天正十六年(1588)ころ、高山順京が曹洞宗に改めました。その安楽寺にある木造八角三重塔は、木造の八角塔としては全国で一つしかないという貴重な建築で、長野県では一番早く「国宝」に指定されました。「国宝」といえば、「世界的にみて国民の宝とすべきもの」(「文化財保護法」)となっていますので、この塔は長野県が世界に誇る貴重な文化財ということになります。・・・・ こんなに美しく、また、日本で唯一というような珍しい塔がなぜ何故〔なぜ〕ここにつくられたかは、はっきりしません。おそらく中国の八角塔の技術を何らかの形で日本へ運び入れたのでしょう。鎌倉時代、この別所温泉のある塩田平は、当時の政治の中心れんしょ地鎌倉と深い関係がありました。とくに、鎌倉幕府の連署(副総理)をやっていた北条義政などは、塩田の地、前山に館〔やかた〕を構え、その子孫は三代にわたって鎌倉幕府の重臣として活躍しました。そんなことから鎌倉からの文化がたくさん移入され、その影響をうけた文化財が多く残っているので信州の鎌倉などとも言われ、大勢の観光客がやってくるようになりました。 と記されています。塔の建立は13世紀末で、日本最古の禅宗様建築である可能性もあるとのことです。 安楽寺の寺域を降ると、3つの記念碑に出会います。 解説板には 山本宣治、高倉テル、齊藤房雄の関係が記されています。 |

土産物店が並ぶ参道を通り、石段をあがります。 |

| 別所温泉といえば「北向観音」を外しては語ることが出来ないほどに有名な場所なのです。ウィキペディアによると

寺伝によれば、平安時代初期の天長2年(825年)円仁(慈覚大師)によって開創されたという。安和2年(969年)平維茂によって大改修が行われ、鎌倉時代の建長4年(1252年)には塩田陸奥守北條国時によって再建されたと伝えられる。 |

クリックすると反対方向、お庭を眺めます。 |

| 信州・松本に生を受け、育った私達には近場の温泉といえば、浅間温泉、美ヶ原(山辺)温泉、白骨温泉など良い温泉には事欠きませんが、昔から1度はゆっくりと行ってみたかった温泉の一つに「別所温泉」があります。今回は幸いにも「別所温泉 臨泉楼 柏屋別荘」に宿泊し、温泉を楽しむ機会をつくってくれた幹事さんには感謝の言葉がありません。別所温泉はその気持ちを裏切らない大変しっとりとした人懐っこい温泉と感じました。石湯、大師湯 (解説文)などの外湯がありますが、城崎温泉の外湯とは大違い、入浴料も150円という安さ、まちの銭湯と同じ程度の作りのものです。今回はそのお湯は遠慮しました。 今回宿泊の「柏屋別荘」は大変由緒深い木造4階建、文人墨客が多数訪れた、ゆったり、落ち着いた雰囲気の温泉旅館です。磨かれた木の家具に囲まれたロビーから庭園を眺めると、その歴史を刻んだ落ち着きぶりに、心が和みます。 温泉、もちろん露天風呂も、を存分に楽しみ、いつものように会話を楽しみながら存分に飲む夕べの膳。 (お献立) 旅館に紹介していただいたスナックでのカラオケ、最後の〆は恒例の「仰げばと尊し」の合唱。旅館へ戻ってからの「森伊蔵」と「日本酒の銘酒」による3次会での会話。いつの間にか翌日になってからの気を失うかのような睡眠。 |

クリックすると朝日を浴びた鐘楼と「愛染かつら」です。 |

| 5時過ぎには眼が覚めました。皆様は気持ちの良い寝息を立てています。邪魔しないように静かに朝風呂に向かいます。いつものように安全かみそりは忘れません。髭剃りのあとゆっくりと露天風呂を満喫します。朝一番の温泉の温度はいつも熱めです。熱い風呂が大好きな小生は大歓迎ですが、入れ替わりに入ってきたお客さんの幼いお子さんはダダをこねています。もっともです。 皆がまだ熟睡中なので、朝の散歩に出掛けます。もちろんカメラは放しません。朝の「北向観音」境内を散策。「天台宗・北向観音堂」の開山が慈覚大師とされているようですし、この地の「慈覚大師円仁」(第三代天台座主)との結びつきに驚かされます。 7時半に朝食。9時に柏屋別荘を出発します。 |

真田神社です。クリックすると平成6年に復元された「東虎口櫓門」です。 |

| 上田城址公園には9時40分頃には到着。東虎口櫓門を入ると、「真田神社」があります。上田城は天正11年(1583年)真田昌幸により築城された平城で、2度にわたり徳川軍の攻撃を守り抜いたことで有名です。「西櫓」まで足を延ばし散策。信濃国分寺へ向かいます。 信濃国分寺はもちろん聖武天皇の詔で建立が始まり、僧寺、尼寺とも比較的早い時期に創建されていましたが(現在史跡公園となっています。)、939年の平将門の乱で焼失し、その後に現在本堂がある地に再建されたと考えられています。今回の旅で再度、三重塔を拝むことが出来ました。本堂 (解説文)、 三重塔 (解説文) ともに重厚な建物で感心させられます。 |

藤村詩碑 クリックすると「千曲川旅情のうた」が。 |

| 「小諸城址 懐古園」へ向かいます。美味しいとの評判を聞いていたお蕎麦屋さん「信州蕎麦の草笛」に予約を入れていたため、少し忙しい「懐古園」散策となりました。「黒門橋」を渡り、「本丸跡」、「山本勘助が愛用したと伝えられる 鏡石」などを眺め、「千曲川旅情のうた」の藤村詩碑を鑑賞、「水の手展望台」に登ります。ここからは「千曲川」の流れの様子が一望されます。園内に残る「見事な八重桜」を眺め、「北丸跡」の弓道場を覗くと、女性射手が弓を構えています。そして、残心の様子が撮影できました。城跡に相応しい清々しい様子を何人もの人たちがカメラに収めていました。「草笛」の樽に盛られた「ちゅう盛のもりそば」の量が半端ではなく、これを注文した仲間が悲鳴をあげるほどのもの。小生は「やまかけ蕎麦」を頂戴しましたが、やはりけっこう量はありました。美味しかった!!! |

クリック後はここからの景観です。 |

| 松本への帰りの道を少しだけ延ばして、「千曲川」と「浅間山」が望まれる「こもろおおはし」へ連れて行ってくれました。もちろん、カメラに収めます。「景観」 「千曲川のながれ」 「浅間山の諸峰」 です。 帰り道は「望月」、「立科」などを通り、「三才山トンネル」を抜け、松本市へと帰還しました。楽しい旅!!感謝!!感謝!!!感謝!!!!!です。 |

| 作者近況へ |

| 万葉の旅へ |

| 京都の旅へ |