クリックすると地図の拡大版です。 |

| 宮島・錦帯橋・萩市・青海島・秋吉台・秋芳洞 を巡る2日間の海の幸を食する旅でした。 |

| 背景は長門・仙崎湾の景観です。 |

| 7月10日・11日は、トラピックスさんの表題では「[往復新幹線]生うに・あわび・まぐろを食す!!宮島・萩・錦帯橋 2日間」との旅に嫁さんと二人で行ってきました。本州では姫路から西へは行って事が無かった嫁さん、沖縄を除いて山口県はおそらく始めて訪れることになった小生にはうってつけの旅となりました。そんなことから「松下村塾・萩城址などの萩市内」・恐竜の胃腸の中を歩き回った感のある「秋芳洞」には感銘を受けました。また、美味しくビールなどを飲むことが出来た、「まぐろ・あわび・生うに丼」のお料理は十分に満足させてもらいました。 |

クリックすると地図の拡大版です。 |

| 安芸宮島・厳島神社へ この旅では、新幹線を福山駅で降り、バスに乗り換えます。このまま広島駅まで直接行けば私達にとっては良いと思うのですが、その辺は、阪急さんの都合があるのでしょう。時間調整も考えられます。 10:45 車窓から、宮島が見えてきます。 11:05発のフェリーまでの時間、カメラのシャッターを押します。 多くのフェリーが海峡を行き交っています。 乗船時間はわずかで、宮島に到着します。 宮島は通称で、正しくは「厳島」(いつくしま)というようですが、言わずと知れた日本三景のひとつ、世界文化遺産のひとつです。帰りのバスの中で「この島は意外に大きいのではないか?」と感じられたように面積は約30平方キロ、周囲は約30キロ、標高は535M、最高峰は弥山、安芸灘にあります。 お目当ては、「海に浮かぶ厳島神社の赤い大鳥居と優美な朱塗りの社殿」ですが、今回は引き潮のために社殿ばかりでなく、大鳥居まで歩いてゆける有様で、せっかくですから、もちろん大鳥居の下まで行ってきました。海の青、島の木々の緑、神社、鳥居の朱の景観はやはり日本三景のひとつとの感慨をつよくしました。以下、写真での紹介とします。 1) 廻廊に足を踏み入れます。ここからの景観ですが、海水がありません。 2) 客(まろうど)社祓殿を本殿横から。五重塔が背景に。 3) 本殿。(国宝) 4) 本殿の祭神は「宗像三女神」の「市杵島姫(いちきしまひめ)」・「湍津姫(たぎつひめ)」・「田心姫(たごりひめ)」です。 5) 反橋(そりばし)。(かっては勅使橋ともよばれていたとのことです。重文) 6) 清盛神社方面から大鳥居を望みます。 7) 神社裏手、陸地部分からの眺め。海水の満ちていない様は物足りません。 8)五重塔 9) 大鳥居全貌 10) 大鳥居をしたから見上げます。 11) 巨大な「伊都伎島神社」の額。 12) 大杓子(おおしゃもじ) と 解説文 です。 (参考写真として、宮島のホームページから、海水がある時の、風景を Ⅰ社殿 Ⅱ大鳥居 ) 12:50 フェリーで宮島を後に、宮島口に戻ります。フェリー乗り場横のレストランで昼食。嫁さんはうなぎ、あなごなどが苦手な為、ピリ辛の広島風冷麺を生ビールと共に食します。結構美味かった。14時、「錦帯橋」を目指して出発します。 |

クリックすると拡大します。 |

| 岩国 錦帯橋へ 左手に宮島を眺めながら、30分ほどで「錦帯橋」のある岩国へ到着し、「錦川」の河原の駐車場に駐車します。もちろんここから「錦帯橋」やお城が一望されます。宮島からすぐということで、岩国はテッキリ広島県内の市であると勘違いしていました。岩国市は山口県でした。でも、広島との繋がりは深いようです。関が原の戦いの後、吉川広家が岩国に入ります。ただ、毛利本家との関係が微妙で、岩国藩となったのは幕末の慶応4年ということです。岩国城は広家により築城されたが、1615年「一国一城の令」により廃城にされました。現在のお城は1962年(昭和37年)に鉄筋コンクリートで復元されたもののようです。岩国といえば、米軍の「岩国基地」の印象が強くあります。 城の外堀としても利用されてきたといわれ、鵜飼いの舟も浮かんでいる錦川の水量は豊かで、「錦帯橋」を中心にした景観は見事なものです。 錦帯橋を渡り、史跡を回ります。「錦川」はお城の外堀ということで、橋を渡ったお城側は昔は武士のみが住んでいた地域(過っては、武士や一部商人のみが利用を許されていた。)で、落ち着いた家と公園が大半を占めています。 3代領主吉川広嘉が命じて1637年に完成し、38年に橋台を改築された「錦帯橋」はその後流失することなく、建てかえられてきているとのことです。構造については以下の、ウィキペディアで 川幅約200メートルの河川内に4つの橋脚を持つ5連の木造橋で、中央3連がアーチ橋、両端が桁橋構造を持つ反橋となっている。長さはアーチ橋が35.1メートル、桁橋は34.8メートル。アーチ橋の構造は、左右の橋脚を起点に橋桁の1番桁から11番桁まで順次勾配をゆるめながら先に突き出るように重ねていき、9番桁鼻間に大棟木(おおむなぎ)、10番桁鼻間に小棟木を入れる。 1) 中央三連のアーチ部分を中心にして。 2) アーチ部分の階段をあがります。 3) 橋の上から錦川の上流を。鵜飼い舟が舫っています。 4) 岩国観光地図です。 5) 内堀の向こうに「錦雲閣」が見えます。「錦雲閣」 (きんうんかく) は1885年 (明治18年) に旧岩国藩主吉川家の居館跡が公園として開放された際、旧藩時代の矢倉に似せて造られた絵馬堂とのことです。 6) なぜか佐々木小次郎が剣を振りかぶっています。 7) 国の天然記念物、岩国のシロヘビ そして その解説版です。 もう少しゆっくりと観光を楽しみたいと思いましたが、梅雨明けの太陽はギラギラ。日陰の無い道を歩き、駐車場近くでのカキ氷が一番でした。15:40 出発。一路、萩へ向かいます。 |

クリックすると萩市の全体が。 |

| 萩へ 萩市観光ポータルサイトによる萩市のあらましは以下のようです。 萩は萩城跡や武家屋敷、町家などの江戸時代のまちなみ、歴史的景観を数多く残しています。そして、吉田松陰をはじめとした近代日本の夜明けを告げた人々が育ち、日本を動かした人々の出身地としても知られているところです。また、北長門海岸国定公園などの豊かな自然、400年の歴史をもつ萩焼などたくさんの「おたから」があります。 萩の市街地は、阿武川の支流である松本川と橋本川に囲まれた三角州を中心につくられています。三角州の北側には日本海がひろがります。その沖には、羽島・大島・櫃島・肥島・尾島・相島の6つの平らな島々がうかんでいます。また、萩沖から45キロメートル先にある見島は手つかずの自然が残り、見島牛をはじめとした天然記念物も生息しています。 萩のまちでは、江戸時代の城下町絵図を、現在でもそのまま地図としてもちいることができます。それは、江戸時代に築かれた城下町の道や屋敷地が、ほとんど変わることなく受け継がれているということです。天災や戦災を免れたため現在もなお萩城跡や武家屋敷、町家、古刹等の江戸時代のまちなみ、歴史的景観を数多く残しています。 関ヶ原の戦いに敗れた毛利輝元が、慶長9年(1604)に萩の地に築城・開府し、文久3年(1863)に藩府が山口に移るまでの約260年間、毛利氏36万石の城下町として栄えました。また、萩市には近代日本の夜明けを告げた人々が育ち、明治維新胎動の地として、吉田松陰をはじめ木戸孝允、高杉晋作、伊藤博文など多くの逸材を輩出し、近年まで4人の総理大臣をはじめ著名な政治家が生まれ、日本を動かした人々の出身地としても知られているところです。 萩で訪れてみたい場所として、「松下村塾」と「萩城址」をネットでチェックしていました。 17:40 にはホテル(萩グランドホテル天空)に到着。 19時の夕食時間までの間に、「松下村塾」のある「松蔭神社」へ向かいます。 夕景が見事な「松本川」を渡ります。 「松蔭神社」までは約30分の距離でした。途中には、そお!!ここは萩焼の里です。 松蔭神社にお参りし、 「松下村塾」を見学。当時のつつましい佇まいを実感します。 1) 松蔭神社です。 2) その説明板です。 3) 松下村塾です。 4) その説明板です。 5) 吉田松陰幽囚の旧宅です。 6) その説明版です。 ホテルへの帰着は、夕食開始時間ぎりぎりとなったので、温泉は食後ということにして、シャワーを浴びて、夕食会場へ向かいます。皆様の食事は始っており、楽しげな食事風景が見られます。今回は”マグロずくし”のお料理ということで、お酒が進みます。満足!!満足!!! |

正面奥に、城址への入場口があります。クリックすると拡大します。 |

| 萩城址(指月公園)へ 早朝、5時15分、気持ちの良い萩の町並みを「萩城址」(安政年間絵図)へ向かいます。城址は海岸沿いにあることから、朝日に映える海岸線を鑑賞することも、目的の一つです。 20分ほどで、城址入り口に到着。お堀と石垣を確認します。静かなお堀と石垣の風情。1) 2) この道を入場します。 城址全体の案内図を見上げます。 深い木々の間に、茶室があり、 ネコが何匹か石灯籠の上で戯れています。 鬱蒼と茂る城跡を抜け、海岸線に出ます。朝日が正面の島影から登ってきます。 菊ヶ浜を歩きながら、朝の風景を記憶に残してゆきます。 1) 振り返って見る城山。 2) 3) 4) ホテルへ帰って入浴。7時からの朝食を美味しく戴き、8時すぎに出発します。 |

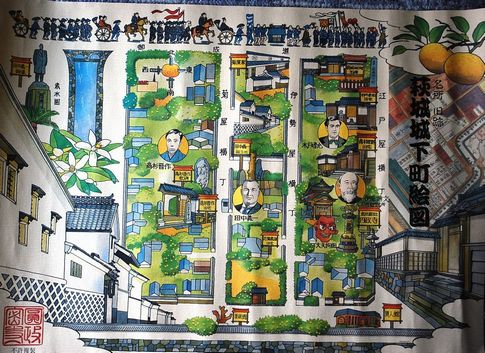

クリックすると拡大します。「円政寺」にて頂戴しました。 |

| 萩市内散策へ ホテルを出発してすぐに、「村田蒲鉾萩店」に寄り、お土産として、「蒲鉾」を購入します。ホテルの朝食で出されていたこの地の”蒲鉾”が美味しかった為です。次は、維新から明治時代にかけての有名人の家が並ぶ「萩城城下町散策」です。 まず、「晋作広場の高杉晋作像」と対面します。 そして、高杉晋作生家へ。 晋作の履歴を改めて読み知り、 生家の玄関口 居間の展示物などを眺めます。 「菊屋横丁」を北へ、 [田中儀一」の生家碑などがあります。 突き当たりの「御成道」を東に、「菊屋家住宅」広大さを物語る塀と長屋門があります。「江戸屋横丁」を南へ、「木戸孝允生家」を訪ねます。家の中をゆっくりと味合わせていただきます。西郷隆盛、大久保利道とともに「維新の三傑」といわれた木戸孝允の旧宅は頂戴したパンフレットでは 木戸孝允(桂小五郎)の実父、和田昌景の家です。木戸孝允は天保4年(1833)この家に生まれ、8歳の時に近隣の桂家に養子にいって桂小五郎と名乗りましたが、生まれてから嘉永5年(1852)に江戸に出るまでの約0年間はこの家で過ごしています。 と記されています。 「萩城下を描いた屏風絵」が置かれています。 「城下町絵図」 「木戸孝允(和田小五郎)」幼年時代(7,8歳)の手習い 「木戸孝允(桂小五郎)像」左側の掛け軸は少年時代(11歳)の手習い 在りし日の萩城 盆栽を大きくしたような年輪を感じさせる庭の松の木と蹲(つくばい) 家の外からもその姿が。 さらにすこし南へ、青木秀弼旧宅を覗き見、高杉晋作公・伊藤博文公の勉学の寺と記されてた「円政寺」をお参りすることとしました。 「円政寺」は神仏習合のお寺で、金比羅社鳥居・山門(文化財)がそれを表しているとのこと。萩市観光ポータルサイトでは 月輪山円政寺は真言宗の寺院で、建長6年(1254)山口に創建された大内氏代々の祈願所でした。慶長9年(1604)頃に山口から移転され、毛利氏の祈願所となりました。境内には十二支彫刻の欄間で知られる金毘羅社があり、神仏習合の形態が見られる点で貴重な寺といえます。伊藤博文が11歳の頃、住職恵運に諭され、読み書きを習い、また高杉晋作も子供の頃にはよくここで遊んだといわれています。 と記されています。お参り中にこのお寺の住職と思われる方に、このお寺の特色とこの町内の特異性(維新の偉人、首相を二人も産んでいることなど)を十分に説明していただきました。 「金比羅社」 特異な天狗面 真言宗御室派円政寺の本堂 頂戴したパンフレッの表には大きな赤い天狗面が。 大変興味深いお話(郷土自慢の趣もありますが)をお聞きしていると集合時間が迫ってきてしまいました。残念ですが、お礼もそこそこに駐車場に向かうこととなりました。10時過ぎに萩を出発、長門・青海島へ向かいます。長門市先崎は過っては引揚船の港として、現在は「金子みすゞの里」として印象深い場所となっています。。 |

クリックすると長門市観光案内が。 |

| 長門・青海島へ 萩市を出発して、約30分で先崎港の青海島遊覧船乗り場に到着します。途中、車窓から仙崎湾の景色が望まれ、山家生まれの私達には、言葉では言い表せない新鮮さが感じられます。 天候がよく、波も静かで、絶好の船の旅が期待できます。小さな船で青海島を一周する、90分のクルージングです。 船内から、あまりクリアーとは言えないガラス窓を透しての撮影となりましたので、ベストショットとは言えませんが、雰囲気は出ているのではないでしょうか。 1) 花津浦(はなづら) 2) 花津浦観音 3) コーモリ洞 4) 筍岩 5) アワビを獲っているのでしょうか? 6) 洞門へ進入します。 7) 平家台 8) 洞門内を抜けます。 9) 男性観音が現れます。 10) 大岩壁 11) 狭い洞門を抜けます。 12) 岩上での優雅な海釣りを楽しんでいる人も。 13) 大門 14) 仏岩 12時、無事に90分の青海島一周クルージングを終え帰港することが出来ました。今一度、仙崎湾を岸壁から眺めます。見事な絶景の連続でした。 さて、楽しみのお昼は、「海鮮村北長門」での「うに・アワビなど海の幸盛りだくさん料理」です。バスに乗り10分程で到着。沢山の観光バスが既に入ってはいましたが、もちろん、我々のお料理は準備が整っています。アワビの陶板焼きなど、期待どうりのお料理がならび、もちろんビールも頂戴しました。アワビの踊り、うに丼が旨かった!!!満腹!!満腹!!!、満足!!満足!!! |

クリック後は景観2) |

| 秋吉台そして秋芳洞へ 13時20分、「北長門」を出発、13時50分には、高原地帯の「秋吉台」へ着いています。海には海の、山には山の風景があります。まず、バスの車窓から高原地帯を味わいます。駐車場を上がると、「秋吉台」の石碑が立っています。この地の石に彫ったものなのでしょうか?ウィキペィアには 「秋吉台(あきよしだい」)は山口県美祢市中・東部に広がる日本最大のカルスト台地である。北東方向に約16km、北西方向に約6kmの広がりを有し、台地上の総面積54km2、石灰岩の分布(沖積面下の潜在部を含む)総面積93km2、台地面の標高180?420mである。と記されています。 景観1) 景観2) |

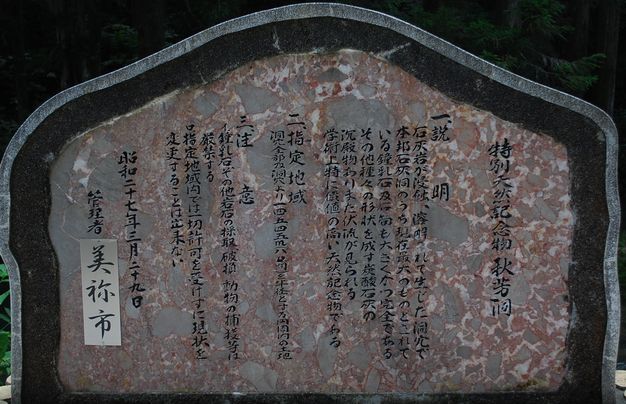

クリックすると拡大します。 |

クリックすると秋吉台の下にある秋芳洞が一目で。 |

地底とは思われない巨大空間「千畳敷」。異空間を感じさせます。 |

| 異次元世界へ行って来ました。この秋芳洞への旅はファンタジーの世界を旅する心持がしたのです。このページの初めに、龍の胃腸の中を歩き回ったとの表現をしましたが、写真を整理していくにつれて、各々の情景が目の前に浮かび上がり、よりファンタジックとなることが出来ました。 ウィキベディアによると「秋芳洞」は以下のように記されています。(秋芳洞(あきよしどう、「しゅうほうどう」の読みは誤り、詳細は後述)とは、山口県美祢市東部、秋吉台の地下100-200mにある鍾乳洞で、約1kmの観光路をもって公開されている。鍾乳洞としては日本最大規模。洞奥の琴ヶ淵より洞口まで、約1kmにわたって地下川が流れ下っている。1990年前後の洞窟探検家による琴ヶ淵から奥への潜水調査の結果、東方約2.5kmにある葛ヶ穴まで連結し、総延長は約8,500mに達した。その後の探検によっても延長は伸びており、現在日本第3位にランクされている。1926年以前は滝穴(瀧洞)と呼ばれていた。特別天然記念物。秋吉台国定公園に属する。) 「秋芳洞黒谷口」から入場します。「三億年のタイムトンネル」を歩き、洞穴内へ侵入します。まず、「マリア観音」と名付けられた石柱に迎えられます。そして、次々と鍾乳洞の不思議さ、面白さにひき込まれていきます。 1) 「五月雨御殿」 2) 「クラゲの滝のぼり」 3) 巌窟王Ⅰ Ⅱ 4) 「石灰華の滝」 5) 「黄金柱」Ⅰ Ⅱ 6) 「千畳敷」大きな奇岩に囲まれたドーム状の空間に出ます。 7) SF映画の一シーンを思わせます。 8) 「傘づくし」 9) 烈しく水がながれています。 10) 「洞内富士」 11) 「百枚皿」Ⅰ Ⅱ 12) 広い空間に、堰きとめられた水が淀みとなっています。 13) 「長渕」 14) 出口の光明が現れます。なぜか、ホットする瞬間ですね。 15) 洞穴から流れ出る水の流れが烈しく岩を噛みます。 16) 一転静寂が支配する秋芳洞正面出入口。解説の石版はここにありました。 |

| 帰りは広島駅まで順調なバスの旅。今一度、宮島が眺められます。広島駅ではゆっくりとビール、焼酎付きの夕食を食べる時間があり、この旅を嫁さんと振り返ることが出来ました。 良き旅全体に、感謝!!感謝!!!です。 |

| 作者近況へ |

| 万葉の旅へ |

| 京都の旅へ |