僋儕僢僋偡傞偲抧恾偑奼戝偟丄崱夞偺椃掱慡偰偑丅 |

丂

| 偝偸偒偺嬥搧斾梾媨偝傫偍嶲傝偺椃 俀侽侾侾擭俋寧侾侽擔丄侾侾擔 |

| 嬥搧斾梾媨偼乽偝偸偒偺偙傫傄傜偝傫乿偺垽徧偱恊偟傑傟偰偄傑偡丅 怷偺愇徏偑恊暘丒惔悈師榊挿偺戙嶲偱偍嶲傝偡傞峀戲撔憿偺楺嬋偼 巹偳傕偺擭楊偺傕偺偵偲偭偰偼丄愄夰偐偟偄傕偺偲側偭偰偄傑偡丅 奀偺庣岇恄偲偟偰恊偟傑傟偰偄傑偡偑丄偛嵳恄偼乽戝暔庡偺恄乿 悞摽揤峜傪崌釰偟偰偄傑偡丅 |

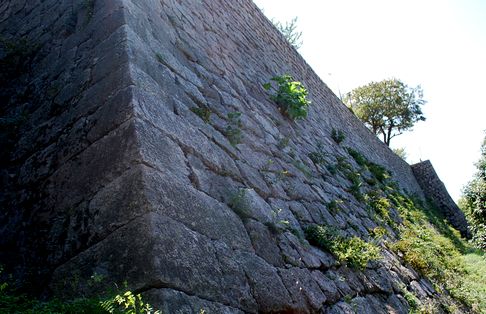

| 攚宨偼屼杮揳偐傜偺嶿婒晉巑偺旤偟偄巔 |

僋儕僢僋偡傞偲抧恾偑奼戝偟丄崱夞偺椃掱慡偰偑丅 |

| 丂崱夞偺嫁嫁楢俆恖慻偺椃偼丄乽偝偸偒偺偙傫傄傜偝傫嶲傝偺椃乿偱偡丅俋寧侾侽擔乮擔乯俈帪俁侽暘丄俰俼惎揷墂偵俁恖偑懸偮拞丄掕崗偵俬巵丄俽巵偺幵偑摓拝丄弌敪偟傑偡丅惣媨柤墫俽俙偱堦媥傒偺屻丄暉惣俹俙偵偼侾侽帪偵摓拝丅偝傜偵丄侾侾帪侾侽暘偵偼丄悾屗戝嫶乮悾屗拞墰帺摦幵摴乯偵偝偟偐偐傝傑偡丅梊掕偺捠傝丄嫶偺搑拞乽梌搰俽俙乿乮尰嵼偼嶁弌巗偵懏偟偰偍傝丄墫朞強彅搰偺堦偮丅乯偱娤岝偲拫怘傪愛傞偙偲偵側傝傑偟偨丅侾侾帪敿丄挬怘偑寉傔偩偭偨拠娫傪峫椂偟丄乽梌搰僾儔僓乿偱拫怘偵忋摍側掕怘傪拲暥丄廫暘偵屼暊傪枮偨偟偨屻丄搰偐傜偺宨娤傪妝偟傒傑偡丅愨岲偺揤岓偵宐傑傟丄搰偐傜偼偳偺傾儞僌儖傕俷俲偱偡丅 丂侾乯丂悾屗戝嫶偼杮廈偲巐崙傪寢傇侾侽偺嫶偺憤徧偱慡挿偼侾俁丏侾僉儘丅忋晹傪帺摦幵摴偲偟偰乽悾屗拞墰帺摦幵摴乿偑捠傝丄壓晹偵偼乽俰俼杮巐旛嶿慄乮捠徧悾屗戝嫶慄乯乿偑捠偭偰偄傑偡丅杮廈丒帣搰懁偐傜乽壓捗堜悾屗戝嫶乿丒乽烠愇搰乮傂偮偄偟偠傑乯崅壦嫶乿丒乽烠愇搰嫶乿丒乽娾崟搰崅壦嫶乿丒乽娾崟搰嫶乿丒乽梌搰嫶乿丒乽梌搰崅壦嫶乿丒乽杒旛嶿悾屗戝嫶乿丒乽撿旛嶿悾屗戝嫶乿丒乽斣偺廈崅壦嫶乿偺侾侽嫶偱偡丅 丂俀乯丂梌搰僾儔僓揥朷戜偐傜尒忋偘傞嫄戝側嫶椑偺楢懕偵偼姶摦傪妎偊傑偡丅丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂俁乯丂嶿婒晉巑乮斞栰嶳丄昗崅丂係俀侾丏俉俈倣乯偼娵婽巗偲嶁弌巗偺嫬栚偵偁傝傑偡丅偙偺抧嬫偵偼嶿婒幍晉巑偲屇偽傟傞嶳梕偑椙偔帡偨嶳乆偑偁傝傑偡丅丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂係乯丂杮廈丄悈搰曽柺傪挱傔偰偄傑偡丅嫄戝慏偑栚偺慜傪墶愗偭偰偄偒傑偡丅丂 |

僋儕僢僋偡傞偲傗偼傝尒帠側愇奯偑丅 |

| 丂娵婽忛傊 丂屵屻侾帪偵偼丄乽娵婽忛乿挀幵応偵摓拝丅丂丂丂丂揤庣傊岦偐偭偰曕偒巒傔傑偡丅乽愇偺忛乿偲宍梕偝傟傞捠傝丄尒帠側愇奯偵埻傑傟偨暯嶳忛偱偡丅搑拞丄乽尒曉傝偺嶁乿偲屇偽傟偰偄傞媫幬柺偺摴傪娋傪偐偒側偑傜搊傝傑偡丅愇奯偺妏偵偁傞乽崅昹嫊巕偺嬪旇丂堫傓偟傠偁傝丂斞偺嶳偁傝丂愄崱乿偺慜偱堦媥傒丅偦偺峛斻偑偁傝丄嶁忋偐傜偺揥朷偼尒帠偱偡丅捠偭偰偒偨悾屗戝嫶偑娵婽巗撪偺岦偙偆偵尒偊偰偄傑偡丅搶懁傪挱傔傞偲丄傕偪傠傫丄嶿婒晉巑偑朷傑傟傑偡丅揤庣傪尒妛偟偨屻丄抍愵偺惢嶌斕攧偺偍揦偱宍偵摿挜偑偁傞僔僢僋側抍愵傪峸擖偟傑偟偨丅傕偪傠傫丄儅僑僢僠偺偍搚嶻偲偟偰偼丄傆偔傠偆偺奊偺晅偄偨彫偝偄偆偪傢傪俀偮丅 丂娵婽忛偼宑挿俀擭乮侾俆俋俈乯偵惗嬵恊惓乮偪偐傑偝乯丒堦惓乮偐偢傑偝乯晝巕偵傛傝抸忛偵拝庤偝傟傑偡丅峕屗帪戙偺戝敿偼嫗嬌巵偺忛偲側傝丄柧帯堐怴傪寎偊傑偡丅惗嬵巵偼旜挘偺崑懓偱丄怣挿偺懁幒偱偁偭偨媑擳偑怣挿偺巕丄怣拤丄怣梇丄摽昉傪惗偟偨偙偲偱桳柤丅傑偨丄嫗嬌巵偼塅揷尮巵偺棳傟傪偔傓嬤峕尮巵丄嵅乆栘巵偺暿壠偲偄偆柤棳丅 |

嬥搧斾梾媨屼杮幮丅僋儕僢僋屻偼屼嵳恄偵偮偄偰 |

| 丂偝偸偒偺嬥搧斾梾媨偝傫傊 丂 丂偍廻乽偙傫傄傜壏愹搾尦丂敧愮戙乿偝傫偵偼俀帪敿崰偵摓拝丅堦媥傒偺屻丄俁帪偵偼乽偙傫傄傜偝傫乿傊偍嶲傝偵弌敪偟傑偡丅 丂偍廻慜偺摴傪彮偟曕偒丄塃愜偡傞偲嶲摴偱偡丅岦偙偆偵嵟弶偺奒抜偑尒偊偰偄傑偡丅丂丂丂丂奒抜偺戞堦曕偱偡丅丂丂丂丂丂嶲摴奒抜偺椉懁偵偼懡偔偺偍搚嶻傗傫偑丂丂丂丂丂丂丂戝栧庤慜偵奒抜悢昞帵偑偁傝傑偟偨丅丂丂丂丂丂丂丂丂傑偢戝栧傊偺摓拝乮俁俇俆抜乯乮戝栧偼恄堟偺憤栧偱偡丅悈屗岝崙偺孼偱偁傞徏暯棅廳岓偐傜婑恑偝傟傑偟偨丅擇憌擖曣壆憿丒姠晿偱偡丅乯偱偡丅丂丂丂丂丂丂丂丂戝栧偐傜壓奅偺晽宨偼丂丂丂丂丂丂丂丂戝栧慜偐傜拞傪擿偔偲乽俆恖昐惄乿偺揦偑偁傝傑偡丅乮戝栧傪擖傞偲偡偖丄戝偒側嶱傪偝偟偰埞傪攧傞俆尙偺揦偑偁傝傑偡丅偙偺俆尙偼丄摿暿偵媨堟偱偺彜偄傪嫋偝傟偨屲恖昐惄偱偡丅乯乮婣傝偵乽壛旤戙埞乿偺偍搚嶻傪峸擖偟傑偟偨丅乯丂丂丂丂丂丂丂丂栧撪傪曕偒傑偡丅釶屗幮乮釶屗幮偲壩棆幮偱偡丅釶屗幮偺屼嵳恄偼丄鸓怐捗昉恄丒懍廐捗昉恄丒婥悂屗庡恄丒懍嵅恵椙昉恄偱偡丅恄摴偺恀悜偲傕偄偆傋偒丄嵾鈗傪釶偄惔傔傞恄條偱偡丅杮揳偼棳憿丒摵斅晿偱偡丅乯丂丂丂丂丂丂丂丂丂偝傜偵奒抜傪偁偑傞偲杮媨偲娫堘偊偰偟傑偆傛偆側棫攈側幮揳丂埉幮乮俇俀俉抜乯乮埉幮偺屼嵳恄偼丄揤屼拞庡恄丒崅峜嶻楈恄丒恄峜嶻楈恄丒埳幾撨婒恄丒埳幾撨旤恄丒揤徠戝屼恄丒揤捗恄丒崙捗恄丒敧昐枩恄偱偡丅乯偱偡丅埉幮偺峀偄嫬撪傪曕偒丄偝傜偵尗栘栧乮偝偐偒傕傫乯傪偔偖偭偰奒抜傪恑傒傑偡丅丂丂丂丂丂俁帪係侽暘丄傛偆傗偔丄屼杮媨乮俈俉俆抜乯乮奀敳俀俆侾倣乯乮杮媨偺屼嵳恄偼丄戝暔庡恄偲悞摽揤峜偱偡丅擾嬈丒怋嶻丒堛栻丒奀忋庣岇偺恄偲偟偰屆棃偐傜偺屼恄摽傪嬄偑傟偰偄傑偡丅 乯偵摓拝偟傑偡丅 丂丂屼杮媨偺峀偄嫬撪偵偼條乆側幮揳偑寶偭偰偄傑偡丅丂丂丂屼杮揳丂丂丂丂丂丂丂撿搉揳乮杮媨庼梌強偺岦偐偄懁偵挿偄楲壓偑偁傝傑偡丅杮媨偐傜丄嶰曚捗昉幮傑偱撿杒偵搉偭偰偄傑偡丅偙偺楲壓傪撿搉揳偲偄偄傑偡丅挿偝偼栺係侽儊乕僩儖偱丄壆崻偼瀢旂晿偱偡丅柧帯侾侾擭乮侾俉俈俉乯偵寶偰傜傟傑偟偨丅乯丂丂丂丂丂丂丂嶰曚捗昉幮乮杮媨偺屼嵳恄偱偁傞戝暔庡恄偺岪偵偁偨傞丄崅峜嶻楈恄偺屼彈丄嶰曚捗昉恄偑嵳傜傟偰偄傑偡丅杮揳偼瀢旂晿丒墹巕憿丄拞揳偼瀢旂晿丄攓揳偼瀢旂晿丒戝幮娭搹憿偱偡丅乯丂丂丂丂丂偝傜偵嵍庤偵偼奊攏揳偑偁傝丄杧峕姲堦偝傫偺乭儅乕儊僀僪崋乭偑抲偐傟偰偄傑偡丅丂丂丂丂丂屼杮揳峀応偐傜偺宨娤丅嶿婒晉巑偱偡丅丂丂丂丂丂丂 丂俽巵丄俿巵偲偼俁恖偱丄乽墱幮乿乮侾俁俇俉抜乯傪栚巜偟傑偡丅丂丂丂丂丂丂悞摽忋峜傪屼釰傝偡傞丂丂丂丂丂敀曯恄幮丂丂丂丂丂丂丂悰尨摴恀傪屼釰傝偡傞悰尨恄幮偙傟傜偼屼楈偝傫偲尵傢傟偰偄傞墔楈偺恄條偱偡丅丂丂偝傜偵曕偒丄奒抜傪搊傝傑偡丅係帪俆暘丂墱幮乽尩嵃恄幮乿傊拝偒傑偟偨丅丂丂丂丂庨揾傝偺恄揳偱偁傞乽尩嵃恄幮乮偄偢偨傑偠傫偠傖乯乿丂丂丂丂丂丂偦偺愢柧斅丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂尒忋偘傞娾敡偵墱幮備偐傝偺揤嬬偑挙傜傟偰偄傑偡丅丂丂丂丂丂丂丂傾僢僾偱揤嬬偺徻嵶偑傢偐傝傑偡丅丂丂丂丂丂丂丂丂墱幮嫬撪偐傜偺宨娤丄傕偪傠傫嶿婒晉巑偱偡丅 丂搊傝偵斾傋壓傝偼側傫偲妝側傫偱偟傚偆丅屼杮幮嫬撪偱懸偪偐偹偰偄偨俿倄巵丄俬巵偲崌棳偟偰丄壓嶳傪奐巒偟傑偡丅係帪係俆暘偱偟偨丅 丂乽屲恖昐惄乿偺偍揦偱攦偄媮傔偨丄乽壛旤戙埞乿偲丂丂丂丂偦偺棤柺偺乽嬥斾梾慏乆乿壧帉丅 丂俆帪俀侽暘丄偍廻乽敧愮戙乿偝傫偵婣娨丅拝偰偄偨僔儍僣偵偼娋偑偳偭偝傝偲愼傒晅偄偰偄傑偡丅憗懍丄壏愹偵媫峴偱偡丅幒撪戝晽楥偑崿傒崌偭偰偄傞偨偺堊丄壆忋偺業揤晽楥傊丅偙偺帪娫偼崿梺偱丄偛晇晈擇恖偩偗偑擖偭偰偄傑偟偨偑乮傕偪傠傫彈惈偼梺堖忬偺傕偺傪恎偵拝偗偰偄傑偡丅乯娫偺柍偔弌偰峴偐傟偨偨傔丄偦偺屻偼堦恖偱婥帩偪傛偔壏愹傪妝偟傔傑偟偨丅 丂俈帪慜偐傜偼妝偟傒側梉怘偱偡丅偦傟傎偳崑壺偲尵偆傢偗偱偼偁傝傑偣傫偑丄奆旤枴偟偄偍椏棟偱丄廫暘偵價乕儖偲夛榖傪妝偟傔傑偟偨丅崱夞偺偍廻偼乭偙傫傄傜偝傫乭偺懌尦丄乽偙傫傄傜壏愹搾尦丂敧愮戙乿偝傫偱丄姴帠俽巵偺偛恠椡偱丄堦攽擇怘側傫偲俈丄俈俈俈墌偺挻摿壙僾儔儞偱偡丅嬉戲偼尵偊傑偣傫丅 丂怘屻偼丄帩崬偺從拺乽塀偟憼乿傪堸傒側偑傜偺嶨択偑懕偒傑偡丅偦偺屻丄奆偑僟僂儞偟偨屻丄崱堦搙丄巹偩偗壏愹偵丅 |

僋儕僢僋偡傞偲奼戝偝傟傑偡丅 |

| 丂乽嬥娵嵗乿偦偟偰乽忊嫶乿傊 丂挬丄奆偱壆忋偺業揤晽楥傊丅挬怘屻丄僠僃僢僋傾僂僩偑侾侾帪偲廫暘偵梋桾偑偁傞偨傔丄俉帪偵偼丄巗撪嶶嶔偵弌偐偗傑偡丅偍栚摉偰偼乽巐崙偙傫傄傜壧晳婈戝幣嫃乿偑忋墘偝傟傞乽嬥娵嵗乿偲壆戜宆偺嫶乽忊嫶乿偱偡丅 丂偙傫傄傜偝傫傊偺嶁摴奒抜傪搊傝丄摴傪嵍偵庢偭偰媫嶁傪搊偭偰偄偔偲丄丂乽嬥娵嵗乿桼弿斉丂丂丂丂偑偁傝丄墶偺愇抜傪偁偑傞偲丄丂丂丂乽嬥娵嵗乿偺慡宨偑栚偵旘傃崬傒傑偡丅丂丂丂丂丂丂斴偺偟偨偵偼丄乽姩掄棳乿偱彂偐傟偨弌墘幰偺柤慜偑宖帵偝傟偰偄傑偡丅丂丂俋帪奐応偲偺埬撪偑弌偰偄偨偵傕偐偐傢傜偢丄偛岲堄偱丄俁侽暘傕慜偵擖応傪嫋壜偟偰偔傟傑偟偨丅學傝偺恖偑枹弌嬑偲偄偆偙偲偱丄徻偟偄埬撪愢柧偼暦偗傑偣傫偱偟偨偑丄娙扨側愢柧偲巆傝暔偲偟偰崱擭偺戝幣嫃偺愜偺抍愵偲丂丂丂丂丂丂丂栘嶥乮捠傝嶥乯傪捀懻偟傑偟偨丅丂乮昞乯丂丂丂丂丂乮棤乯 丂侾乯丂俀奒媞惾偐傜晳戜傪丂丂丂丂丂丂丂丂丂俀乯丂晳戜偐傜媞惾傪丂丂丂丂丂丂丂丂俁乯丂敄埫偄夞傝晳戜壓偺峔憿丂丂丂丂丂丂丂係乯丂暯惉侾侾擭偺弌偟暔昞 丂乽嬥娵嵗乿偐傜嶁摴傪壓傝傑偡丅乽忊嫶乮偝傗偽偟乯乿偼乽嬥憅愳乿偵壦偐偭偰偄傑偡丅妋偐偵栚揑晄柧妋側晄壜巚媍側嫶偱偲偄偊傑偡丅丂侾乯愢柧斅丂丂丂丂丂丂丂俀乯丂嫶偺慡宨丂丂丂丂丂丂丂俁乯丂椑晹暘偺棫攈側棿偺挙崗丂丂丂 丂丂俋帪敿丄偍廻傪弌敪偟傑偡丅恊愗偱抔偐偄傕偰側偟傪偟偰偄偨偩偄偨偍廻偺曽乆丄偲偔偵拠嫃偝傫偵丄姶幱両両姶幱両両両偱偡丅 丂栚巜偡偼丄乽孖椦岞墍乿偱偡丅丂 |

僋儕僢僋偡傞偲乽橆寧嫶乿偐傜偺晽宨偱偡丅 |

| 丂嬚暯偐傜崅徏巗偺乽孖椦岞墍乿傑偱偼丄傂偲憱傝偱偡丅崅徏偵偼巇帠偱壗夞傕棃偰偄傑偡偑丄乽孖椦岞墍乿傊擖傞偺偼丄崅徏偱寢崶幃傪嫇偘偨摨婜擖幮偺桭恖偺寢崶幃埲棃丄係侽擭怳傝偵側傞偺偐傕偟傟傑偣傫丅 丂幵傪挀幵応傊丅侾侾帪偵丄搶栧偐傜擖応偟傑偡丅丂埬撪恾丂丂丂丂丂丂丂丂丂愢柧斅傪撉傒傑偡丅丂丂丂丂丂栧傪擖傞偲丄乽孖椦岞墍乿偺暤埻婥傪偦偺傑傑帵偡偐偺傛偆側乽巼塤嶳乿傪攚宨偵偟偨峀応偑偁傝傑偡丅丂丂撿掚偺夞梀幃戝柤掚墍傪廃梀偟傑偡丅撿掚偼丄徏丄抮丄嶳傪攝偟丄抮偵偼戝偒側嬔岋塲偓夞傞乭戝柤偺摴妝偺媶嬌乭傪巹偳傕偵帵偟偰偄傑偡丅丂丂侾乯丂戝偒側杶嵧偲尵偭偰夁尵偱偼側偄懡偔偺徏丅偦偟偰丄惷偐側杒屛偺樔傑偄丅丂丂丂丂丂丂俀乯丂晣梪乮傆傛偆乯偺搷怓偺戝偒側壴偑嶇偒巒傔偰偄傑偡丅挬嶇偄偰梉曽偵偼偟傏傫偱偟傑偆丄堦擔壴偺傛偆偱偡丅丂丂丂丂丂丂丂俁乯丂徏偺晄壜巚媍側巬傇傝丅屻偺庨怓偺嫶偑晄婥枴側暤埻婥傪彆挿偟偰偄傑偡丅丂丂丂丂丂丂丂丂丂係乯丂晇晈徏丂丂丂丂丂丂丂丂丂俆乯丂撿屛偦偟偰橆寧嫶乮傆偘偮偒傚偆乯乮墍撪偱柤偺偁傞15嫶偺偆偪嵟傕戝偒側嫶偱偡丅媩挘傝寧偑屛柺偵塭傪塮偡條偺巔偐傜偙偺柤偑偁傝丄斀傝傪傕偭偨旤偟偄戝墌嫶偱偡丅乯偑偦偺岦偙偆偵丅丂丂丂丂丂丂丂丂俇乯丂寎弔嫶偺岦偙偆偵偼娵偔僥乕僽儖忬偵姞傝崬傑傟偨梀傃暤埻婥偺怉栘偑丅丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂俈乯丂丂巼塤嶳偦偟偰撿屛偵晜偐傇乽媎寧掄乮偒偔偘偮偰偄乯乿丅丂乮墍撪嵟戝偺拑壆晽寶暔丅搨偺帊恖偱偁傞槹椙巎偑塺傫偩 "悈傪媎偡傟偽寧庤偵偁傝" 傪尦偵柤晅偗傜傟丄娤寧柤強偲偟偰傕抦傜傟偰偄傑偟偨丅乯丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂俉乯丂撿屛傪挱傔側偑傜媎寧掄偱偺傂偲偲偒傪枴傢偄偨偄傕傫偱偡丅丂丂丂丂丂丂丂俋乯丂擔曢掄乮傂偖傜偟偰偄乯偱偺堦暈傕椙偄偐傕丅丂 丂帪娫偵惂尷偑側偗傟偽丄傑偩傑偩丄墍撪傪廃梀偟偨偄偺偱偡偑丄偦偺撪梕偑懡偡偓偰杴恖偺嫋梕斖埻傪挻偊偰偟傑偄偦偆偱偡丅 丂侾俀帪夁偓丄挀幵応偺曽偵乽埨偔偰忋庤偄傛乿偲徯夘偝傟偨丄岞墍偺栚偺慜偵偁傞嶿婒偆偳傫揦乽忋尨壆杮揦乿偱偺拫怘偲側傝傑偟偨丅嬤強偺抝彈偺嬑傔恖偱戝曄側崿嶨偱偡丅乽傂傗偟偆偳傫乿偺戝偵乽側偡偺揤阯梾乿傪僩僢僺儞僌偟偨僔儞僾儖儊僯儏乕傪係俀侽墌偱丅偆偳傫丄弌廯丄揤阯梾偲傕偵丄旤枴偐偭偨両両両偦偟偰丄暊堦攖偵側偭偨両両両両両 丂婣傝偼乽柭栧戝嫶乿丄乽柧愇戝嫶乿傪搉傞儖乕僩偱婣傝傑偟偨丅奆偝傫丄偦偟偰姴帠偺俽偝傫乭妝偟偄椃乭桳傝擄偆偛偞偄傑偟偨丅丂丂丂丂丂丂丂丂 |

| 嶌幰嬤嫷傊 |

| 枩梩偺椃傊 |

| 嫗搒偺椃傊 |