|

|

| �Ñ���j�U�� �`�����i�j�M�n���q�j�́H |

�Ɏדߊ�E�`�����̉����́H ����a�����͑��݂������H ���j�W��̉��N���`���������ł������̂��H ���_�V�c�E�_�{�c�@�E���_�V�c�͐V�����̑n�n�҂��H |

| �Ñ�֘A�N�\�i�t���̓��{�j�E�����ꂽ�剤�`��������j |

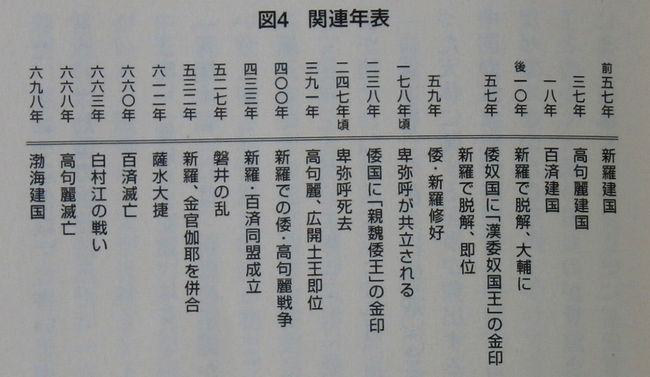

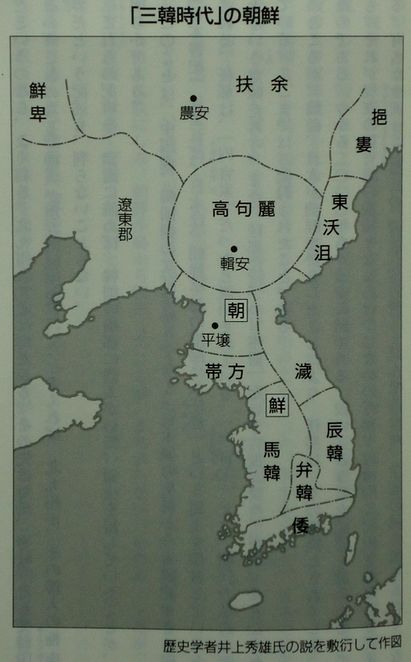

| BC�R���I�@���̍��A�퐶�������� �@�@�@�@�@�@�e�n�Ɋ��W�����o�� BC�Q���I�@���̍��g�샖���h����@ AD�T�V�N�@�`�z�������㊿�ɒ��v�A �@�@�@�@�@�@������� �@�@�@�@�@�@�i���ϓz������j AD�P�O�V�N�@�`�����t����㊿�ɒ��v AD�P�T�W�N�@�I�����P��ڂ̊F�����H �@�@�@�@�@�@�@���̍��A�`���嗐 AD�Q�R�X�N�@�ږ�āA鰂֎g�҂𑗂�A �@�@�@�@�@�@�@�e鰘`���̏̍��Ƌ���y�� �@�@�@�@�@�@�@�����P�O�O�����������@ AD�Q�S�V�N�@�הn�䍑�A��z���ƌ��B �@�@�@�@�@�@�@鰁A�����̈ג�����h�� AD�Q�S�W�N�@��Q��ڂ̊F�����H �@�@�@�@�@�@�@�ږ�Ď��� �S�O�O�N���@�͓�����ɋ���Õ��o�� �S�Q�P�N�@�`���]�i�m���V�c�H�j�v�ɒ��v �S�V�P�N�@��ʌ���R�Õ��̓S������� �@�@�@�@�@�i���J�^�P���剤���Y���V�c�̖����� |

�u�����ꂽ�剤�`�����v�N�\ BC�P���I�� ���ÁE����� �i���퍑�Ɓj �`�c�P�Q�O�N�@�X�T�m�I�a�� �@�@�j�M�n���q�a�� �@�@�A�}�e���X�a�� �P�T�O�N�@�X�T�m�I�ꑰ �@��B���� �P�V�O�N�@�X�T�m�I��B�Ȋ� �P�W�O�N�@�j�M�n���q������������ �@�@�@�@�@����R�^�P���K�����B �@�@���������n��������a���� �@�@�@�@�@ �Q�P�O�N�`�Q�Q�O�N�@�A�}�e���X�Ɨ� �@�@�o�_�N�U �Q�Q�O�N�@�j�M�n���q���� �Q�S�O�N�@������q���ʂ��Đ_���V�c �@�@�@�@�@�ƂȂ� �@�@���鉤���������V��a���� �@�@�@�@�Z����Ձi�ΒˌÕ��j �R�P�R�N�@���_�V�c���� �R�P�W�N�@���_�V�c���� �@�@�@�@�@�O�։��� �@�@�@�@ |

AD �Q�T�N�㊿���� �R�X�X�N�@�����L�J�y�� �@�@���N�����ɐN�������`�i���{�j �@�@�@�R������ |

|

|

|

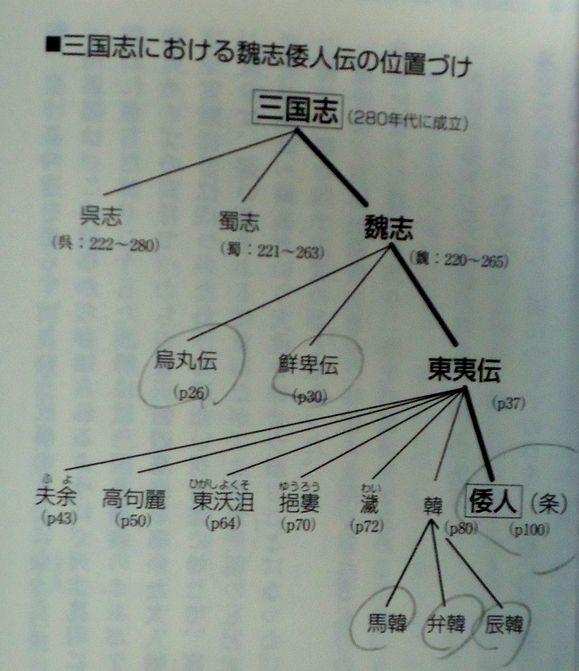

| �@�X�T�m�I�E�j�M�n���q�A�����ĕ������̊����ǂݐi�߂�ɏ]���āA���{�i�Ȍ�́A�u�v�j�����Ē����A���N�����𒆐S�Ƃ���k���A�W�A�Ƃ̊֘A���m���߂�K�v�������܂����B����͕����Ƃ��ė��j���m�F����̂ɂ́A�����̉����j���s��������ł��B����ɉ����Ă��ꂽ�̂��A�L�c�L�P���́u�{���͕|���؍��̗��j�v�E�u���j��������ꂽ�הn�䍑�̓�v�A���J�������́u�����^�u�[�ɂ��锼���̗��j�v�Ȃǂł��B�������A�~�����́u�Ñ�o�_�̓�������@����ꂽ�����v���ēǂ̕K�v�������܂����B �@ �@�u�����ꂽ�剤�`�����N�\�v�ł́A�`�c�P�Q�O�N������A�X�T�m�I�A�j�M�n���q�A�A�}�e���X���a�����A�P�T�O�N���X�T�m�I�ꑰ����B���x�z���ɁA�P�W�O�N���A�j�M�n���q�����ꑰ����a�n���ɐi�o���A����a���������݂����Ƃ��Ă��܂��B �@����ɁA�Q�P�O�N�`�Q�Q�O�N�A�A�}�e���X���X�T�m�I�ꑰ����Ɨ����A�o�_�N�U�A�Q�Q�O�N�ɂ̓j�M�n���q������A�Q�S�O�N������q�����ʂ��Đ_���V�c�ƂȂ�A�u�V��a�����v���a�������Ƃ��Ă��܂��B �@ �@���̍��̎����Ɏc��嗤�Ƃ̊֘A�́A�`�c�T�V�N�́u���ϓz�����v�̋����A�@�`�c�P�O�V�N�́u�`�����㊿�ɐ����P�U�O�l����A�@�P�W�S�N���A�`�������A�@�@�Q�R�X�N�u�ږ�āv�A鰂̑ѕ��S�Ɏg�҂𑗂�A�@�@�@�Q�S�R�N�u�ږ�āv�A鰂ɒ����A�Ƃ��������̂ł��B �@�ȏ�̗��ł̏o�����͂ǂ̂悤�Ɍq�����Ă����̂ł��傤���H �@ �@�㊿�͂`�c�R�U�N�i������S����j����A�`�c�Q�Q�O�N�܂łł���A�ږ�Ă̎���͎O������i鰁E冁E���j�̎���A�����āA�����ł͎O�i�n�E�يE�C�j�̎���A���j���ł́u鰎u�v�Œ�����Ă��鎞��ł��B �@�܂��u�㊿���v�́A�����������B�@�u���������Q�N�i�`�c�T�V�N�j�A�`�̓z�����A�v�������シ�邽�߁A����ɂ���ė����B�g���̎҂͎����v�Ə̂����B�`���̋ɓ�E�ł����B������́A��i���邵�j�Ǝ��i�Ђ��j���������v |

|

|

| �@�u���j��������ꂽ�הn�䍑�̓�E�O���u�Ɉ₳�ꂽ�Ñ���{�̎p�v����u�����́@�`�i���{�j�v�̎p��ǂ�ł䂫�܂��B���̒��ɂ́A �@ �@��f�̐}�̂悤�ɁA�u�O���u�v�́u鰎u�v�i�R�O���j�E�u���u�v�i�Q�O���j�E�u冎u�v�i�P�T���j�ł����A鰂��ł��k�Ɉʒu���Ă����W�ŁA�u�G�ہi������j�`�j�E�u�N�ځi����ҁj�`�v�E�u���Γ`�v�i�}�]�E�����E�����N�\�E���E���E�E���C�E�E�`�l�̏��j������܂��B �@�i���ܓ`�����Ă���鰎u�́A���̕Ҏ[�����������̂��̂ł͂Ȃ��B������Ƃ����l������u鰗��v�Ƃ�������������A������Q�l�ɂ��āA�̂��̓�k������������V�i�͂����傤���j�Ƃ����ЂƂ��A���M�����������ӂ��܂�Ă���B�܂��A�����Ƃ����l�́u鰏��v���Q�l�ɂ���Ă���Ƃ����B�j �u�`�l���v�֓���O�ɁA�u�O�v�ɉ�����L�ڂɈȉ��̂��̂�����悤�ł��B? �@�C�ɂ��āA�E�E�E�u���́A�S���Y�o����B�E���C�E�`�́A�A�݂ȏ���ɓS���̂��B�������������A�����̎x�����́A�S�ł����Ȃ����A�����őK��p����悤�Ȃ܂̂��B�܂��A�S���Q�R�S�ɋ������Ă���B�E�E�E�ْC�́A�C�Ɠ�������肠���ĕ�炵�Ă����B�����ɂ���s������B�ߕ���Z���͒C�Ɠ����ł���B����K�����A�悭���Ă���B�E�E�E�ْC�̃g�N�I���́A�`�Ƌ��E���Ȃ��Ă����B�P�Q���ɂ���������B���̏Z���͔w���傫���A�ߕ��͐����ōL�����̍וz�����B�|���߂́A���Ƃ̂ق��������B�E�E�E�C�Ƃ����̂́A���Ƃ��Ɛ`����̖S���҂����������n�悾�������炾�낤�B�y�Q�A�ѕ��̂Q�S�Ɗւ�肪�[�������n�ɂ��ẮA�g�̊댯������������A�����́A�C�ɓ����Ă̂ł��낤�B�E�E�E �@�`�l�[�Ȃ����Q�̑ҋ��������Ă����̂� �@�`�l�́A�ѕ��S�̓���̊C��ɂ���B�R����̓��ŁA����W�����c��ł���B�͕̂S�����肠���āA���̎���ɂ́A�v���������Ă��鍑���������B���݁A�g�߂�ʖ���Ă���̂́A�R�O��������Ƃł���B�S����`�̍��֍s�����߂ɂ́A�C�݂ɉ����čq�s���Ă����B�؍���ʂ邠�����A��֍s�����蓌�֍s�����肷�邤���ɁA���̖k�݂̋�ׁi������j�؍��֓�������B�E�E�E�����ЂƂO�m��n��ƁA�痢������ƂŖ��I�i�܂�j���ɒ����B�E�E�E����Ɍ����ė�����s���ƁA�ܕS���قǂňɓs���ɒ����B�E�E�E����֍s���Ɠz�i�ȁj���ɒ����B�E�E�E���֍s���ƁA�s��i�ӂ݁j���ɒ����B�E�E�E��֍s���ƁA���n�i�Ƃ��܁j���ɒ����B�E�E�E �@��֍s���ƁA�הn�䍑�ɒ����B�����̓s������Ƃ���ł���B�E�E�E���������痈���̍��X�ɂ��ẮA���̌ː��⓹���́A�ȒP�Ȃ���L�^���邱�Ƃ��ł��邪�A����ȊO�̍��X�͏ڂ������ׂ邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�E�E�E���ɓz�i�ȁj��������B�������������̋��E�̐s����Ƃ���ł���B���̓�ɋ�z�i���ȁj��������A�j�q�����Ƃ��Ă���B�E�E�E�������ɂ͏������Ă��Ȃ��B�@�ѕ��S���珗�����ɒ����܂ŁA�ꖜ��痢�ł���B�E�E�E�E�E �@ �@�i���Q�N�i�Q�R�W�N�j�U���A�`�̏����́A��b�̓�Ă�����h�����Ă����B�����͑ѕ��S�ɂ���Ă��āA�c��̂Ƃ���ɍv�����������čs�������ƁA�\���o���B�����ŁA����̗��ẮA�����ɖ����āA�����𑗂点�s�֍s�������̂ł���B�@���̔N�̂P�Q���A�c��̖��ߏ����A�`�̏����ɗ^����ꂽ�B�u�e鰘`���̔ږ�Ăɒ������������B�E�E�E���n���N�i�Q�S�O�N�j�A����|���i���イ�����j�́A���ߏ��A����Ȃǂ��������A�`���͍s�������B�E�E�E���S�N�i�Q�S�R�N�j�A�����́A�܂���b�E�E�E�Ȃǂ�h�������B�E�E�E�E�E���U�N�i�Q�S�R�N�j�c��́A�`�̓�Ăɉ��F���R����^����悤�ɖ��߂��A�ѕ��S��ʂ��Ď������B�E�E�E �@ �@�Q�S�W�N���A��z���Ƃ̐푈�ɂ��ږ�Ă͎��S�B���̌�A�j���𗧂Ă����������]�킸�A�ږ�Ẳ������̈�^�i����j�Ƃ����P�R�̏��𗧂Ăĉ��Ƃ����B�E�E�E���̍��ɁA�`���i�הn�䍑�̔ږ�āj��鰂Ƃ̌𗬂����������Ƃ́A�ԈႢ�Ȃ��B�`���̋ɓ�E�A�܂��̉ʂĂ̋������������z���P�W�O�N��̏����ږ�Ă̎�����A����������ɂ��������Ƃ��m���̂悤�ł��B �@ �@�܂�㊿�̎���A�`�l�͖k��B�̋͂��Ȓn�悵���i�o���Ă��Ȃ��������ƂɂȂ�B�`�l�̐��͂́A��Ƃ��Ċy�Q�S�̎x�z���̊؍��암�ɂ����̂ł���B�@�����A�P�W�O�N��̎הn�䍑�̎���ɂȂ�ƁA�`�l�͎O�\�����܂�ɓ��ꂳ��A�הn�䍑�𒆐S�Ƃ��āA�܂Ƃ܂����B���̎���̘`�l�̐��͌��́A���炩�ɓ��{�Ɉڂ��Ă���B���͂�k��B���ɓ�E�ł͂Ȃ��B���N�����̂ق����A�ނ���ɖk�E�ɂȂ��Ă����̂��낤�B��؍��͘`�l�`�ň����A���́i�܂�`�́j�k�݂Ə����Ă��邩��A�`�l�̃e���g���[�������̂��낤���A����Ƃ͕ʂɕْC����Ƃ����������ؓ`�ɂłĂ��邩��A��ׁi�������j�́A�`�l�Ɗؐl�̂������ŕ��Ă����̂��낤�B���̋�؍��́A�ْC�Ƃ��덑�ƑΛ����Ă������ƂɂȂ�B�@�܂�A�㊿���̎���ɂ́A���܂��ɒ��N�����̓암���傽�鐨�͌��Ƃ��Ă����`�l�́A�قڂQ���I�̌�ɂ͓��{�ɖ{�����ڂ��A�ؔ����ɂ͑��|������̂��������ɂȂ��Ă����ƍl����ׂ��ł���B�@�E�E�E�E�E�`�l���c���������̑��|����́A���̌�ǂ��Ȃ����̂ł��낤���B�u�O���j�L�v�ɂ��A�V���̖@�����i�|�u�������j�̂P�X�N�i�T�R�Q�N�j�A�����������̋��w��i���ނ��ցj���́E�E�E�~�����Ă����Ƃ����B����ɂ���ĉ������́A�ŖS�����̂ł���B�܂��A�u���{���I�v�ɂ��A�Ԗ��V�c�̂Q�R�N�A�T�U�Q�N�ɁA�C�߂��ŖS�����Ƃ����B�E�E�E�Ԗ��V�c���A���̎q�̕q�B�V�c���A�C�߂̒D����⌾���Ă���B�E�E�E �@ �@��͂�A�u�הn�䍑�v�͋�B�ɂ��������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��悤�ł��B�k���A�W�A�̂Ȃ��ŁA�ʒu�Â���ƁA���N�������o�R����A���邢�̓_�C���N�g�ɉ��C�A���V�i�C��n��A�s����ꏊ�łȂ���Ȃ�Ȃ��̂ł��B �@�t�������Ƃ��āA�L�����Ă��������̂́A�u�O�؎���̒��N�v�̐}�ɂ���u�}�]�v�͖����ړ����āA��̎O������i�S�ρE����E�V���j�́u�S�ρv�ƂȂ��Ă��邱�Ƃł��B �@ �@�`�l�����Q�̑ҋ������������R�́A�u�C��n���������ɂ���ɂ�������炸�A�g�҂𑗂��Ă���͂����`�l�̍��ɑ��āu�����ߍU�v�̍���g�����l��F�߂��v�Ƃ������Ƃł͂Ȃ��̂ł��傤���B �@���āA��������A��a�A�o�_�n���Ƃ̊֘A��T���Ă����܂��B���̍��́A�����̒n��͂ǂ��������̂ł��傤���H�o�_�A�ߋE�n���A�����Ċ֓��A���B�n��܂ŁA�ɂ́A�v�������Ȃ��嗤�Ƃ̍s�������������̂ł͂Ȃ��ɂł��傤���H |

| �����ŁA�_��s�����u�����ꂽ�剤�@�`�����v�̎��M�ɂ������ĎQ�l�ɂ����A������t���́u�����ꂽ�e���@�`�������X�T�m�I�ƃj�M�n���q�v�́u�͂��߂Ɂv�̕��������p���܂��B���̒��ɂ́A�u�F��v�ɂ��Ă̋L�q������܂��B �@ �@���́A���}�g�^�P���ɋ߂Â��قǁA�ނ������Ă�܂Ȃ����̐_�X�ɂ��Č�鐺�����B�ނ������Ă�������[�Î��L�����{���I���܂��o�����Ă��Ȃ������S���I�����́A�V�c�͂��Ƃ��A�Y�X�����������疼���Ȃ����O�Ɏ���܂ŁA������l�X���M���F�������A��̐��h���Ă������̐_�X������Ȑ��̉��ɁA���̓��}�g�^�P����ʂ��āA���т��тӂꂽ�B �@�Ñ�̍��Ɩ��̏���ނ������A��炩�ȗ��ł��ׂĂ��ވ̑�Ȃ�_�X�B�ނ�͂��������A�����̂Ȃɂ��B����́A���ЂƂ����g�܂˂Ȃ�ʉۑ�Ƃ��āA���}�g�^�P���������I��������������ɏՂ��������Ă�܂Ȃ����̂ł���B �@�������āA���̏Փ��ɓ�����Ēa�������̂��A�{���ł���B�@�@�@�@�h���̐_�X�[�B�ނ�́A���{�̏��̔e���ł������B�������A���������e���Ƃ́A�X�T�m�I�ƁA���̎q���j�M�n���q�̂��Ƃł����B �@���{�Ƃ��������A���܂������̏W���ɕ�����A���Ƃ��`������閾���O�̂܂ǂ�݂̒��ɂ������A�V�́A�I�ꂽ���Ǝq�����̒n��Ɍ��킵���B���{�̊J��Ɠ���Ƃ����傫�Ȏg����S�킹�āB�E�E�E�E�E���͍��A�ނ�ɂ��܂��đN�₩�ȓV�̈ӎv�̍�����A�X�T�m�I�E�j�M�n���q���q�Ɍ����Ǝv�����I �@�Ƃ��낪�A�`����ʂ��Ď����m�����X�T�m�I�E�j�M�n���q�͋P�������e���ł���̂ɁA�Î��L����{���I�ɕ`���ꂽ�ނ�́A���܂�ɂ��݂��߂ŁA�ٗl�Ȏp�����Ă����B �@ �@�������́A�܂��A�X�T�m�I�i�fᵖj�ɂ��đS���̐_�Ђ̍Ր_����𖾂��Ă����܂��B �@ �@�X�T�m�I�́u�����i�����j�V���v�ƌĂ�Ă������ƁB�V���Ђ̑��{�R�́A���m���́u�Ó��_�Ёv�ł��邱�ƁA���������݂̐[�����s�́u����_�Ёv�́A�P�H�s�́u�L���_�Ђ��畽������̏����Ɋ������ꂽ���Ƃł��B�u�Ó��_�Ёv�͑哯�T�N�i�W�P�O�N�j���i��V�c�ɂ��A�u�f�i�����̂��j���͑����c���̖{��Ȃ�A�̂ɓ��{�̑��ЂƐ��ߋ������Ȃ�v�Ə̂���A�u���{���Ёv�̍������Ă��܂��B�_���Ղɍۂ��Č����u�h�������`���v�͂悭�m���Ă��܂��B �@�X�T�m�I���I�I���}�c�~�i��R�L�_�j���^�J�I�J�~�i�����_�j���C�J�Y�`�i���_�j���I�I���^�c�~�i��C�Ì��_�j���J�O�c�`�i�ދ�y�_�j�ł��邱�ƁB �@�X�T�m�I�͂��̈̑傳���悤�ɁA��������̐_���������Ă����B�E�E�E�R�ƁA�C�ƁA���ƁA���ƁA�ƁB �@�܂��A�ʔ����`���Ƃ��āA�w���������}��n�Ȃǂ̎����ɂ��ƁA���N�������J���Ă����f�����̌䍰������F��V�c�̎��ɐ��C�̒Ó��ɑJ���ꂽ�B�����Ă��̌�A�Ԗ��V�c�̂T�S�O�N�A����ɔ����ɒÓ��ɕ�҂��ꂽ�B�E�E�E �@ �@���ɁA�j�M�K���q�i�`�����j�ɂ����@�@ �@�����̎q���̒������l�A�������������V�ɏ���悤�ɁA�����̒����炻�̂Ђ߂�ꂽ�p�������͂��߂��j�M�n���q�B����́A���łɃN���I�J�~�i�Ŋ��j�E���P�C�J�Y�`�i�ʗ��j�̖��ň̑�ȕ��ƕ�����ׂ�悤�ɓo�ꂵ�A����傢�Ȃ�\�o�������ɓ��������Ă����B �@���{�̏��̂�����l�̔e���j�M�n���q�[�L�I�ɂ���ď����ꂽ�ނA�����͍��A�^���̌��̒����S�点�邱�Ƃɂ��悤�B �@�[���Ɉӗ~���������鏑���o���ł��B���s�ɏZ�ގ��������悭�����Ă���̂́u������v�E�u��������v�ŁA��ΐ�ɉ����āA���܂ɎU�邱�Ƃ��o���邾���ōK�������������Ă���܂��B �@�u���ΐ_�Ёv�͐����ɂ́u���Εʗ��_�Ёv�A�u�����_�Ёv�́u��Ό�c�i�݂���j�_�Ёv�ŁA���킹�āu��ΐ_�Ёv�Ƃ����Ă��܂��B�R�鍑�̈�̋{�ŁA�S���̉�ΐ_�Ђ̑��{�Ђł��B �@���Ɍ���Ò��̉�ΐ_�Ђ̋L�^����A�j�M�n���q�����P�C�J�Y�`���u��Ό�c�c��_�i�����Ƃ��݂��₷�߂������݁j�v�ł���m�M�Ă��܂��B�܂��A�{�Ấu�āi���́j�_�Ёv�̍Ր_�́u�V�Ζ����i���߂̂ق�����݂̂��Ɓj�v�ŁA���a�́u�V�Ƒ�_�v�E�u�L���_�v�B�������A����́A�j�M�n���q���V�Ζ����ł����ł��B �@�E�E�E��Ό�c�_�́A���������̎n�܂�͂ǂ̎Ђ��u��Ό�c�c��_�v�Ƃ����������V�����J���Ă����͂��ł���B�Ƃ��낪�L�I�̐����O��A�A�}�e���X���c�c�Ƃ����Ɏ����āu�u�c��_�v�̏̍��������悤�ɒ�����������w�߂������ꂽ�B�E�E�E �@ �@�A�}�e���X���I�I�q������������쏗�i�����Ђ݂��j�������،��䍰�V�a���Ô䔄���i�����������݂̂��܂��܂�����ނ����Ђ߂݂̂��Ɓj �@�j�M�n���q�����P�C�J�Y�`����Ό�c�c��_���V�ƍ��ƕF�V�Ζ������`�������i���܂Ă邭�ɂĂ邠�߂̂Ђ��ق����肭�����܂ɂ��͂�Ђ݂̂��Ɓj �@��̊e�X�̔z����l����ƁA�u���Ƃ��ƍ��̌�c���`�����ł������v�Ƃ̍l���������Ǝv���Ă���B �@�X�ɁA��a�n���A�O�֎R�̐_���J��u��_�_�Ёv�A���̑����̐ێЁA�����āA�V���s�̂���u��a�_�Ёi������܂Ƃ���j�v�A�u�Ώ�_�Ёi�����̂��݂���j�v�A�ޗǎs���ɂ���u�����_�Ёi��������j�v�Ȃǂ̍l�@����A�u��_�_�Ђ̍Ր_�啨���_�v�̓j�M�n���q�ł���A�z�_�@��ȋM�_�̓I�I�N�j�k�V�ƁA���F���i�����ȂЂ��ȁj�_�ł��邱�Ƃ������������Ă��܂��B�L�I�ł̓I�I�N�j�k�V���ۏo�����ăj�M�n���q�̊�����������낤�Ƃ��Ă���悤�ł��B �@���Ă����ŁA���̃y�[�W����邱�Ƃ��C�Â����Ă��ꂽ�u�F��Ó������̔��S�剤�q�ł̏o��v�̉𖾂��o�������ł��B �@ �@�u��̌F��w�v �@���̓V�c�����������s�K���ꂽ�_�ЂƂ����ƁA�ǂ����낤���B�ޗǂ̑�_�_�ЁA��a�i������܂Ɓj�_�ЁA�Ώ�_�ЁA���s�̉��ΐ_�ЁA����ɑ�Âɂ�����g�i�Ђ��j��Ђւ��悭�o�������Ă���B�����ȍ~�͍c�������̎Q�q���P��ƂȂ��Ă���ɐ��_�{�ւ́A�̂̓V�c�͂��܂�s���Ă��Ȃ��B �@�����̐_�Ђ֏o��������Ӗ��́A�悭�킩��B����Γs�̎��_����ł���B�܂����g��Ђ͊����V�c�̎���ɂȂ�ƕ������̋S�叜���Ƃ��Đ��h����Ă���B �@�Ƃ��낪�����ɂ�����ЁA�V�c�������������čs�K���ꂽ�����ׂ��_�Ђ�����B�s���������ꂽ�a�̎R���̖k�[�ɂ���F��{�{��ЂƌF�쑬�ʑ�ЁA�ʏ�{�{�E�V�{�ƌĂ�Ă��闼��Ђ��B �@���ׂĂ݂�ƁA���̓V�c�E�@�̌�K�͎��ɕS���\��ɋy��ł���B���s����F��܂ł̎Q�w�͋����ɂ��ĂR�O�O�L���]��A�����ɂ��ĂP�����͂�����B�܂�ŗ��̌Ǔ��ɂ��������F��܂ŁA�S���\�����c��V�c�������^�ꂽ�Ƃ������ƁB����͎��ɂ����Ȃ�ʂ��Ƃł���B���������Ȃ��ނ�́A����قǂ܂łɌF��{�{�E���ʑ�Ђ֎Q�w����Ă̂ł��낤���B�����͐[�������ƂƂ��ɔ������ɂ͂����Ȃ��A�ނ����藧�Ă鉽���A�F��ɂ͂������̂��A�ƁB �@���R�͂��낢��l������B�܂��F��́A�������畧���҂ɂ���Ē��ڂ���A�M���ꂪ�J����Ă����Ƃ������Ƃ��B�E�E�E�E�E���������s�̐l�X�̊�Ɋi�ʂ̌�����ттĉf���Ă����F��{�{�E�V�{�֎n�߂čs�K���ꂽ�̂��A����V�N�i�X�O�V�j�̉F����c�ł������B����ɂ��̌�A���H��c�A�ԎR�@�������ꂼ�ꂱ���Ă��邪�A�E�E�E�����S�N�i�P�O�X�O�j�����A�n�߂ė���ꂽ���͏�c�ł������B�E�E�E���͏�c�͂P�O�x���Q�w���ꂽ�̂ł������B�E�E�E�E�E �@�u�_�̐S�v�ւ̉� �@�@�@�F��w�ł��܂Ђ��铹�ɉԂ̂�����Ȃ肯����䗗���� �@�炫���ӉԂ̂����������邩��ɐ_�̐S������ɒm���� �@�@�@�F��ɎQ�点���Ђ��鎞��܂����ւ� �@�R�̒[�ɂ������_���������Ăė��̋�ɂ��~�͗��ɂ���@�@�@�@�@�@�ȏ�@���͖@�c �@ �@����Ă炷�e�Ƃ����ւΌF��R�S�̋�ɂ��߂錎���� �@�݂��ܖ�̎R�H�ɖ��̂鎞���_�������₤�ꂵ�����ށ@�@�@�@�@�@�@�ȏ�@���H��c �@�͂��Ƃ�����������킯�߂��ĉ�����������݂邩�ȁ@�@�@�@�@�@�@�@�@�㒹�H��c �@�݂��ܖ��ۂӂ݂Ȃ炷�ꂵ�������ɂ��ւĂ����������̂肯�� �@���g�̉�����ɉe�����ĕX���݂����~�̐��̌��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ȏ�@�㔐���V�c �@�E�E�E�����ŁA���ɕ�����ł����̌��i������B���͏�c���A���H��c���A�㒹�H��c���A�㔐���V�c���A�͂��F��ɒH�蒅���A�_�a�ɂʂ������ꂽ���A���������ނ�̋F����A�ނ�̐S�ɐ^�̐��̓�����肩�����u�_�X�̊�v�ł���B�@���������A�ނ炪���̐l�����̑O�Łu�_�̐S�v�ɗ����Ԃ낤�Ƃ����A���̎ҒB�[���Ȃ킿�F��{�{�E�V�{�ɒ�������_�X�́A�N�������̂��B�@��X�̓V�c���c�������A���̑O�ɂЂꕚ���A�Ȃ�𐳂����菊�Ƃ��ꂽ����Δނ�̐��̎x���ł������̑�Ȃ�_�X�A������������������̂��낤���B �@���������Ɍ������B �@�@�@�F�쑬�ʑ�Ё@�i�V�{�j�@�@���ʒj���i�͂₽�܂��݂̂��Ɓj�@�i�X�T�m�I�j �@�@�@�F��{�{��Ё@�i�{�{�j�@�@����j���i���Ƃ������݂̂��Ɓj�@�@�i�j�M�n���q�j �@�@�@�ߒq��Ё@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ɏדޔ����i�����Ȃ݂݂̂��Ɓj �@���݂̐_�Ђ̗R�����ł́A�����Ր_���́@���ʑ�Ё@���ʑ�_�i�����Ȃ��̑��j�@�@�@�{�{��Ё@�ƒÔ���q�i�P�c�~�~�R�j��_�i�f�����j�@�@�@�@�@�ߒq��Ё@�F��v�{���i�t�X�~�j��_�i�����Ȃ݂̑��j�ƂȂ��Ă���B �@�@�@����ɂ��Ă��A�F��{�{�E�V�{�ׂĂ݂Ďv����V���ɂ����̂́A�X�T�m�I�E�j�M�n���q���q���������߂ɁA�����ɉB���ȍH�삪�Ȃ���Ă������Ƃ������Ƃ��B�E�E�E�@�@�@�u���S�剤�q�v�̍Ր_�@�u�`�����v�͖{���̂��̂ł������؋��ł��낤�ƍl���邱�ƂƂ��܂����B |

�@�X�T�m�I�E�j�M�n���q�̊���ɂ��ẮA��쎵�O���u���{���n�߁@�`������_�̓��J�v�A�_���������u��a�̑剤�@�j�M�n���q���v�A�������u�����ꂽ�e���v���A�X�T�m�I���o�_���A�k��B���x�z���A���̃X�T�m�I�̖����������j�M�n���q����a���x�z���A�j�M�n���q�̎���A���B�����_�Ƃ��Ă����A�}�e���X�ꑰ�̃J�����}�g�C�����q�R�ɑ�a�̎x�z���������Ƃ��Ă��܂��B �@�j�M�n���q�������ꑰ�𗦂��āA��a�ɐi�o���A���������i����a�����j��n�������̂��A���̖{�̔N�\�ɂ��A�`�c�P�W�O�N���B �@ �Q�P�O�N�`�Q�Q�O�N�@�A�}�e���X�Ɨ��@�@�o�_�N�U�@�@�@�Q�Q�O�N�@�j�M�n���q�����@�@�@�Q�S�O�N�@������q���ʂ��Đ_���V�c�ƂȂ��@�@���鉤���������V��a�����@�@�Z����Ձi�ΒˌÕ��j �@��a�n���́A����Õ��Q�̐��萧�쎞���́i�E�B�L�y�f�B�A�@���{�̑�K�͌Õ��ꗗ�ɂ��Ɓj �@�@�`�c�Q�T�O�`�R�O�O�N�@�@�@�ޗnj�����s�@�@�@�S���Q�V�U�l�@�@�@����Õ��@�@�@�@�i�I�I���}�g�Õ��W�c�j �@�@�`�c�R�O�O�`�R�T�O�N�@�@�@�ޗnj��V���s�@�@�@�S���Q�R�S�l�@�@�@���a�ˌÕ��@�@�i�I�I���}�g�Õ��W�c�j�@ �@�@�`�c�R�O�O�`�R�T�O�N�@�@�@�ޗnj�����s�@�@�@�S���Q�R�O�l�@�@�@���X���R�Õ��@�i�I�I���}�g�Õ��W�c�j �@�@�`�c�R�O�O�`�R�T�O�N�@�@�@�ޗnj��V���s�@�@�@�S���Q�S�Q�l�@�@�@�s���R�Õ��@�@�i���{�Õ��Q�j �@�@�`�c�R�O�O�`�R�T�O�N�@�@�@�ޗnj�����s�@�@�@�S���Q�O�W�l�@�@�@���䒃�P�R�Õ��@�i�I�I���}�g�Õ��W�c�j �@�@�`�c�R�T�O�`�S�O�O�N�@�@�@�ޗnj��V���s�@�@�@�S���R�O�Q�l�@�@�@�a�J���R�Õ��i�I�I���}�g�Õ��W�c�j �@�@�`�c�R�T�O�`�S�R�O�N�@�@�@�ޗnj��ޗǎs�@�@�@�S���Q�V�U�l�@�@�@�А_�Õ��@�@�i�i���I����Õ��Q�j�@�@�@�@ �@�Ƃ���Ă���A�`�c�Q�T�O�N���ɂ́A��a�ɋ����x�z�҂����A�������������Ƃ����������܂��B �@�����ŁA�P���I����U���I�ɂ����Ă̗̗��j�����Ă���u���{���I�v�ɂ��āA�֗T�́u�w���{���I�x�͌Ñ�j���U�������̂��H�v�̍Ō�̂Ƃ���ňȉ��̋L�q�����Ă��܂��B �@ ���}�g�����̗��j�E�����w���{���I�x �@�Z����Ղ̔����ɂ���āA�R���I����S���I�ɂ����Ẵ��}�g�����ƁA���}�g������t�����̗l�q���A����ɂ͂�����Ƃ��Ă����B�����āA�Z����ՂɊe�n�̓y�킪�W�܂�A�������O����~���Ƃ������}�g����̃V���{�����A�������̒n��̖����������܂Ƃ߂č��ꂽ���Ƃ��킩���Ă����B�������A�Z���ɏW�܂��Ă��鏇�Ԃ́A�k����B���Ōゾ�����^���������Ȃ��Ă���B �@��������ƁA�w���{���I�x�̋L�q�̒��ɁA���}�g�����̍Č��L�����̂�����Ă������ƂɂȂ�B �@���Ƃ��A�w���{���I�x�̒��ŁA���}�g�̎O�֎R���J����啨��_�́A�o�_�̍�����̒��O�A�o�_���烄�}�g�ɑJ���J��ꂽ�ƋL���Ă���B����ɁA�_�������̒��O�̂��ƁA�������̑c�E�`�������́A������������Ȃ����}�g�ɕ����~��A���}�g�ɌN�Ղ��Ă����Ƃ����B �@�_���V�c�̃��}�g����́A���̂��Ƃ̏o�����ł���A���ɐ_���������u���}�g�����̐_�b���v�Ƒ����������Ƃ��ł���Ȃ�A�e�n����l�тƂ������W�܂�A�����čŌ�̍Ō�ɁA��B���烄�}�g�̉�������Ă����Ƃ������ƂɂȂ�B�E�E�E�@ �@�܂�A�u�Z����Ղ̔����v�́A����܂ł̌Ñ�j�ς����ꂩ�畢�����̂ł���A�v����ɁA�w���{���I�x�̓ǂݕ��̕ύX�𔗂��Ă��邱�Ƃɑ����C�Â��K�v������B �@�w���{���I�x���B�����Ă��܂����^�� �@�E�E�E���łɐG�ꂽ�悤�ɁA�l�Êw�̐i���ɂ���āA���}�g�����̉ߒ��͂��Ȃ荎���ɍČ��ł���悤�ɂȂ��Ă����B�����Đ_�b�̐��E�̊G�Ǝv���Ă����u�o�_�v���A���ۂɂ́A���}�g�����̈�̗v���Ƃ��āA�傫�Ȓn�ʂ��߂Ă����^���͂悭�Ȃ��Ă����̂ł���B�E�E�E�E�E���������u�j��ő�̈��l�v�Ɏd���ďグ���h�䎁���A�_�b�̐��E�̏o�_�Ɛړ_�������Ă��āA�u�����Ȍ����v�Ɓu�P���������j�v���������]�䎁�̐��̂��A�w���{���I�x�͖��E���Ȃ���Ȃ�Ȃ������̂ł���B �@�h�䎁�Əo�_���ǂ��łȂ����Ă���Ƃ����̂��B�����Ƃ��킩��₷����́A�o�_��Ђ̐^���́A�X�T�m�I���Ղ�ێЂ̖����A�u�f�A�Ёv�i�����̂₵��j�ł��邱�Ƃ��낤�B �@�Ȃ��X�T�m�I���u�\�K�v�Ȃ̂��Ƃ����A�o�_�ɏZ�݂��čŏ��̋{���u�{��v�ŁA�u�X�K�v���u�\�K�v�ɉ��C�ω���������u�f�A�Ёv�ƂȂ����̂��낤�B �@���̏؋��ɁA�X�T�m�I�̎q�E���V���R��O�����R�F�����i�����́A�u�̂��܂ʂ��݂Ȃ���Ђ��₵�܂��́j���A�w�����喾�_���L�x�i���킪�����݂傤���j�́A�u�h��\�R�閃�z�z�\�ߍ�������Ö�z���z�z�v�i�����̂��܂ʂ��݂Ȃ��ނ�Ђ��₵�܂��ʁj�ƋL���Ă���B�����ɂ́A�u�����X�K�v���u�h�䁁�\�K�v�Ə�����Ă���B�E�E�E�E�E �@�u�p�\�̗��v�ɂ��V�c�ʂ��u�_���V�c�v�ׂ̈Ɂw���{���I�x�͏����ꂽ�Ƃ̂��܂܂ł̒ʐ����o���A�u�����V�c�v�E�u�����s�䓙�v�̘A���ɂ��N�[�f�^�[���Ȃ���A�����V�c�̌����݂̂��c�ʂɁA�s�䓙�͑h�䎁�����҂ɂ��邱�ƂŁA���̌��͈ێ��@�i�������̖���V�c�ɉł����V�c���Y�܂���j��D�����邱�ƂƂȂ����Ƃ����̂ł��B �@�u�p�\�̗��v�ɂ��ẮA�L�c�L�P���́u��F�̍c�q������v��Ǐ����ł��B�����Ƃ͌����A��C�l�c�q�̑f���ȂǁA���̓��@�͖L���Ȃ��b�������Ă��܂��B �@�u��C�l�c�q�v�́u�c�ɓV�c���Ė��V�c�v�Ɓu�������v�Ƃ̊Ԃ̎q�ŁA����Z�c�q�i��̓V�q�V�c�j�̕��e�Ⴂ�̌Z�ɓ����邱�ƁB�������̕��u�����̑���v�͓������i��܂Ƃ���̂������j�Ɠ����̕S�όn�̐l�ł��邱�ƁB �@�u�剻�̉��V�v�̂��������ƂȂ�{�a���Łu�h������ÎE�v���́A�u�Ðl��Z�̍c�q�v�̏،��@�u�ؐl�i����ЂƁj���A�ƍ�̐b���E�����B���i�����܁j�������Ƃł���v�@�͑�C�l�c�q�����̏�ɂ��āA�ނ������ɐn�����������Ƃ̖T�ƂȂ�B �@�u��C�l�c�q�v���u����Z�c�q�v�̒�ł͂Ȃ��A�Z�ł���͂����A�Ƃ̂��Ƃ́A��F���́u�t���̓��{�j�v�ł��w�E���Ă��܂��B �@ |

| �@ �@�~���Ҏ��́u����ꂽ�����@�Ñ�o�_�̓�������@�v���́@�o�_�����̓X�T�m�I����n�܂����v�̒��ŁA�u�E�E�E�܂�A�X�T�m�I��c�Ƃ���o�_�����ƃA�}�e���X��c�Ƃ��郄�}�g�����̊W�́A��������i�������j�ɂ���Đ[���Ȃ����Ă��邱�ƂɂȂ�B�E�E�E���̂悤�ɁA�C�U�i�M�A�C�U�i�~�͂��̎q���ɂ���ĂQ�̌n���̐_�X�ɕ����ꂽ�B��̓C�U�i�M�A�A�}�e���X�A�j�j�M�̃��}�g�����̌n���ł���B�����Ă�����́A�C�U�i�~�A�X�T�m�I�A�I�I�N�j�k�V�̏o�_�����̌n���ł���B�O�҂͂܂��ɓ��{���x�z������̐_�ł���A��҂͈�U�͐����������߂邪�A�Ō�ɂ͈��_�ƂȂ�A���̍��ւƍs����������Ȃ��_�ł���B���}�g�����Əo�_�����̐_�X�͂��Ƃ��Ɛe�ʂł��������A���}�g�����̐_�X�͂��ׂČ��̐_�A�P�_�ł���A�o�_�����̐_�X�͌��Ljł̐_�A���_�ł���B�E�E�E�E�E �@���_�ƂȂ��Ă��܂����o�_�̐_�X�i�C�U�i�M�E�j�M�n���q�Ȃǁj�́A�u�L�I�v�ɂ���ĉB���ꂽ��������������ƕ���肵�Ă���̂��A�_��s����̒���ł��B�����u�����ꂽ�剤�@�`�����v�A�u���{���n���`������_�̓��J�v�̖ڎ��ŁA���̃y�[�W��߂����Ǝv���܂��B �@�v�����[�O�[���@���ꂽ�Ñ�j�@�Ռ��̎��� �@�@�@�퐶�����ɂ���a�ɂ��h�N�j�h���������I�@�@�@�@�Z����Ղ͑�a���씭�˂̒n���H�@�d�|����ꂽ�@�@�@�h������̓��{�a���h��Njy���� �@ �@���́@�w�Î��L�x�w���{���I�x�͉�₂���Ă����I �@�@�@�u�L�I�v�͂ǂ��܂ŐM�p�ł��邩�@�@�@�@�@�u�B�c����v�͗��j��̓�̐l���@�@�@�@�@�@���\�Ɩ����ɖ������V�n�n���̐_�X�@�@�@�@�@�_�b�̐_�X�͒N������݂������@�@�@�@�@�u�V���~�Ձv�͎����V�c�ƕs�䓙�̃V�i���I�@�@�@�@�@�u�L�I�v�Ɏd�g�܂ꂽ������̉A�d�@�@�@�@�@�u�����O��_�b�v�Ƀg���b�N�@�@�@�@�@���������������Ñ�_�Ђ̓`�� �@ �@���́@��_�_�ЂɉB���ꂽ�����ׂ��^�� �@�@�@�Q�l�́u�n�c�N�j�V���X�X�����~�R�g�v�̓�@�@�@�@�@�Ñ�j�̒��ňٍʂ���u�הn�䍑���J���v�@�@�@�@�@�O�̐�������Z����Ղ̐����ڏZ�ҁ@�@�@�@�@���ÁE����Ղ�z�����̂͂��ꂩ�H�@�@�@�@�@�Ñ�M���Ƃǂ߂���{�ŌÂ̑�_�_�Ё@�@�@�@�@�u�L�I�v������_�_�Ђ̓`���@�@�@�@�@����̎��_�I�I���m�k�V�����͂ސ_�X�@�@�@�@�@�I�I���m�k�V�̓X�T�m�I�̑��q�E��������I�@�@�@�@�@����Ȃ�ʖ��E�j�M�n���q�Ƃ́H �@ �@��O�́@��ɖ������剤�j�M�n���q�̐��� �@�@�@�[���x�[���ɕ�܂ꂽ�j�M�n���q�@�@�@�@�@�h��̐_�Ёh�ɉB���ꂽ�d��Ȕ閧�@�@�@�@�@�j�M�n���q�̖���E�������Ɣ������@�@�@�@�@�u�L�I�v�̒��Řc�Ȃ��ꂽ�j�M�n���q�@�@�@�@�@�j�M�n���q�~�Ղ̒n��ǐՂ���@�@�@�@�@���X�Ƃ������j�M�n���q�̔n�Ձ@�@�@�@�@�j�M�n���q�ƕ����W�c�͂ǂ����炫���̂� �@��l�́@�j�������Â���j�M�n���q�́h�����h �@�@�@�����h���{�̌Ăі��h�̓�@�@�@�@�@�m���̎��݂����h���j����h�̓V�c�����@�@�@�@�@��B���͂̑�a����_���V�c�������͂Ȃ��@�@�@�@�@��B����ڏZ���Ă����j�M�n���q�����ꑰ�@�@�@�@�@�h�����h�ɖ{���n�����܂������������@�@�@�@�@�u�q�m���g�v�̖����҂̓j�M�n���q�������@�@�@�@�@�u�`���v����u���{���v�ւ̕ϑJ�@�@�@�@�@�הn�䍑��h�ɖłڂ��ꂽ���������@ �@��́@���̑剤�j�M�n���q�̔�߂���n�� �@�@�@��_�̑��̂���������ꂽ�j�M�n���q�@�@�@�@�@��a�_�Ђ��J���̎O�Ր_�@�@�@�@�@�Ώ�_�{�̍Ր_�̏��҂�������@�@�@�@�@�Ώ�_�{�̓j�M�n���q�l����J��@�_�@�@�@�@�@�u�L�I�v�Ƃ������_���V�c���ʂ̉ߒ��@�@�@�@�@�u�Ώ�_�{�v�̖����i�����^�� �@��Z�́@���z�_�Ƃ��ČN�Ղ����j�M�n���q�剤 �@�@�@�c�c�_�A�}�e���X�ɂ܂��s���ȓ�@�@�@�@�@���z�_�A�}�e���X�͒j���������I�@�@�@�@�@�u�V�Ɛ_�Ёv�͕������̏d�v���_�Ձ@�@�@�@�@�O�֎R�͑��z�M�̒��S�������@�@�@�@�@���싽�͕������̓����E��������̒��S�n�@�@�@�@�@�u���ǂ݁v�Ƃ��ċ@�\�������c���V�ƌ䍰�_�Ё@�@�@�@�@�A�}�e���X�ɂ��肩�����u�L�I�v�̑�A�d �@�掵�́@�o�_�����Ɣe���X�T�m�I�̎��� �@�@�@�u�V���v�ƌĂꂽ�p�Y�X�T�m�I�@�@�@�@�@�_�����ʂ̔N�オ�����傢�Ȃ閵���@�@�@�@�@���������ɂ��Ñ���{�̎p��������@�@�@�@�@�X�T�m�I�̃I���`�ގ��͖{���ɂ������̂��@�@�@�@�@���d�_�_�Ђ̕lj�ɕ`���ꂽ��@�@�@�@�@�X�T�m�I�̏o�_�x�z�̖{���n�Ձ@�@�@�@�@�X�T�m�I�̎q���������J�锪��_�� �@�攪�́@�X�T�m�I�o�_���Ɠ������̋�B�e���푈 �@�@�@�X�T�m�I�ꑰ�A��B�������J�n�@�@�@�@�@��B�̑剤�E����҂ƂȂ����X�T�m�I�@�@�@�@�@���ǐ_�Ђ͏����הn�䍑�̉��邩�H�@�@�@�@�@�X�T�m�I�ꑰ�̋�B�����͈̔́@�@�@�@�@��B�x�z�̖{���n�E�F�������̓䑽���O�Ր_ �@���́@����ꂽ�����A�}�e���X�̌�����ǂ� �@�@�@�c�c�_�A�}�e���X�͔ږ�Ă������I�H�@�@�@�@�@�A�}�e���X�̏o���Əo�_�R�̓����N�U�@�@�@�@�@�X�T�m�I�̌��n�Ȃ������A�}�e���X�@�@�@�@�@���S�����ƂȂ����I�I�N�j�k�V�@�@�@�@�@�I�I�N�j�k�V�̎��Ŏn�܂��������������@�@�@�@�@�A�}�e���X�̎q�������̍s���@�@�@�@�@�u�L�I�v�Ƃ͂������f�����O��f�̐^�� �@��\�́@�o�_�����̖ŖS�ƐV��a�����̒a�� �@�@�@��B�̊��S�Ɨ����ʂ������A�}�e���X�@�@�@�@�@�T�����グ���������̏o�_�N�U�@�@�@�@�@���������Ƒ�a�����̑哯�c�������@�@�@�@�@�_���V�c�̑�a�ւ́h���J�h�n�܂�@�@�@�@�@������q�̑�a����Łh�V��a�����h�����@�@�@�@�@�A�������̊ԂŌ��킳�ꂽ�d��Ȍ_�� �@�G�s���[�O�@�u�L�I�v�ɖ��E���ꂽ�j�M�n���q�剤 �@�@�@�u�L�I�v�����肠�����I�I�N�j�k�V�@�@�@�@�@�o�_��Ђ͂Ȃ��n�����ꂽ���@�@�@�@�@�����̓`���͐_���𐊑ނ������@�@�@�@�@�������Ƒh�䎁������ȏ@���푈 �@�`�����̊���������ɋL������쎵�O�����u���{���n�߁@�`������_�̓��J�v�̖ڎ����L���Ă݂܂��B �@�܂����� �@�@�@�`�������i��_�j�����Ɏ��݁@�@�@�@�@�`�������̎j���́w�Î��L�x�w���{���L�x�ɂ���ď����ꂽ�@�@�@�@�@�ɐ��_�{�i���{�j�̑n���Ɨ��j��� �@���́@���̎n�܂� �@�@�@�{���V�j���̏o�_���n���Ƌ�B����@�@�@�@�@�`�������̖k��B�����@�@�@�@�@�s�퍑�@�@�@�@�@�g�샖����� �@���́@�`�������̓��J �@�@�@�`�������̓��J���Ӂ@�@�@�@�@�`�������̌�_��A�V������@�@�@�@�`�������̓��J�o���@�@�@�@�@�ŏ��̊�`�n�A���Q�����R�s�O�Õl�Ƒ�O���@�@�@�@�@���쌧���x�Õt�߂Ɋ�`�@�@�@�@�@�ےÎO���n���ɐ����@�@�@�@�@�k�͓����Ɗ�D�_�Ё@�@�@�@�@���͓��ΐؐ��i��������䂬��j�_�Ё@�@�@�@�@�ޗǖ~�n�ɐN�U �@��O�́@�`�������̓��J�����̑�a �@�@�@�����F�i�Ȃ����˂Ђ��j�@�@�@�@�@�����F�̖{���n�E�֗]�W�@�@�@�@�@�֗]�̌Ñ��Ղƒ����F�@�@�@�@�@���X���R�Õ��@�@�@�@�@���䒃�P�R�Õ��@�@�@�@�@�F���f�u�������ƍ��䒃�P�R�Õ��@�@�@�@�@�����_�Ё@�@�@�@�@���鎁�@�@�@�@�@���鎁�Ɣ����̈��ʊW �@��l�́@�`�����剤�̉��s�Z�� �@�@�@�Z����Ց����N����`���������J�N���v�@�@�@�@�@�`�������̌�_�ˁi��j�O�֎R�ƓZ���@�@�@�@�@���t������_�Ёi���Ȃ��ɂ��܂��Ђ傤������j�͓Z�����s�̎��_�@�@�@�@�@�Z�����E���ŏ��́u���}�gɍ��v�@�@�@�@�@�Z�����Ђ̍��J�ƒ�����@�@�@�@�@�����_�Ё@��������� �@��́@�`�������̓��J�]�҂̔z�u�j �@�@�@���`�������̓��J�ɏ]�����]�Җ��i�u��㋌���{�I�v�ɂ��j�@�P�@�R�Q�l�̏d�v�ȏ]�ҁi�_�j�̔z�u�@�@�@�@�@���`�������̓��J�ɏ]�����R�Q�l�̏]�҂̔z�u�\�@�@�@�@�@���`�������̏]�҂R�Q�l�̍��ʂДz�u�\�@�Q�@�`�������̓��J�ɏ]�����u�ܕ��l�v�@�R�@�ܕ������́@�S�@�Q�T���̕����i�R�c�j�̔z�u�@ �@�@��\�ܕ��̕����i�R�c�j�̗ޕʁ@�@�@�@�@���k��B�Ɏc�����������i�R�c�j�@���˕���/�}���ѓc�i�ɂ����j����/�}���������@�@�@�@�@�����˓����`�������ɕ������������i�R�c�j�ŁA���n�Ő��˓��C�h�q�ɂ������������@�Ԋԕ���/�v�ĕ���/�]��O�앨��/�d������/�z�s�������@�@�@�@�@���k��B����`�������̓��J�ɏ]���������i�R�c�j�ƁA�E���e�n�ő��ɕ��]���������ŁA�`�������̉��s�Z���̖h�q�ɂ������������i�R�c�j�@��c����/��������/�ړc����/�n������/���c����/���c����/�J�镨��/�D�c�i���c�j����/��l�i�{�ځj����/�c�K����/���|����/�哤����/���앨��/�H������/�q�Õ���/�Z�Ձi�Z���j����/���Ε��� �@��Z�́@�_���V�c�i�c���E���쑸�j�̓��J �@�@�@�|�p�g�i�����ʂ݁j���@�@�@�@�@���쑸�i�_���V�c�j�ƈɐ{�C�]���䔄�̗{�q���g�@�@�@�@�@�_���V�c�ƉF���u�������̐���i�������j�@�@�@�@�@�_���V�c�̑��ʎ��ƍc�c�_�`�������@�@�@�@�@������J�̒�����@�@�@�@�@�`�������͍c�c�_ �@�掵�́@�`���������Ղ��Ȑ_�� �@�@�@������u���s��Ð_�Ёi�����܂��݂���Ђ�����j�@�@�@�@�@��_�_�Ёi�����݂킶��j�@�@�@�@�@��a�_�Ёi������܂Ƃ���j�@�@�@�@�@�Ώ�_�Ёi�����̂��݂���j�@�@�@�@�@���g��Ёi�Ђ悵��������j�@�@�@�@�@�F��{�{��Ёi���܂̂ق���������j�@�@�@�@�@��Εʗ��_�Ёi�����킯������������j�@�@�@�@�@�����_�{�i�����܂����j�@�@�@�@�@����_�{�i���Ƃ肶���j�@�@�@�@�@�t����Ёi��������������j �@���̑����`���������Ր_�Ƃ���_�� �@�@�@������Ё@�@�@�@�@�匴��_�Ё@�@�@�@�@�~�{�_�Ё@�@�@�@�@�g�c�_�Ё@�@�@�@�@�k��V���{�@�@�@�@�@�M�D�_�Ё@�@�@�@�@�āi���́j�_�Ё@�@�@�@�@�Z�g��Ё@�@�@�@�@�ΐ،���_�Ё@�@�@�@�@�V�����V�ƌ䍰�_�Ёi�ɂ���ɂ܂����܂Ă�݂��܂���j�@�@�@�@�@�֑D�_�Ё@�@�@�@�@�O�����_�Ё@�@�@�@�@�^���c�_�Ё@�@�@�@�@���Ǒ�Ё@�@�@�@�@�����䗅�{�@�@�@�@�@�����_�Ё@�@�@�@�@��ג����_�Ё@�@�@�@�@�����_�� �@���ꂽ�Ñ�j�𖾂炩�ɂ������ƍl���A���̎������X�T�m�I�E�j�M�n���q�ɖ��Ɨ^�������ƍl����l�����̓w�͂̌����̏����ނł����B �@ �@����́A�܊p�̑����̒����ǂ݂Ȃ���A�u���҂̈Ӑ}���鎖���v�́A�قڔ���Ȃ���A�Ȃ��Ȃ��܂Ƃ߂邱�Ƃ��o���Ȃ��������Ƃ́A�c�O�ł����B�ēx�̓ǂݕԂ����K�v�Ȃ̂ł��傤�I�I�I�I�I�����A�i���{�j�Ɓi���N�j�����̊ւ��ɂ��āA����ɔ����u�הn�䍑�v�ɂ��āA���ł����͍̂K���ł����B �@ �@�Q�l���� �@�@�@�u�����ꂽ�剤�@�`�����v�_��s���@�@�@�@�@�@�u�V�c�Ƃ́h�ӂ邳�Ɓh�������䂭�v�E�u����ꂽ�����@�Ñ�o�_�̓�������v�~���Ҏ��@�@�@�@�@�@�u�t���̓��{�j�P�@���ꂽ�m�`�n�̓�v��F���@�@�@�@�@�u�����ꂽ�����E�������̓�v�E�u���{���I�͌Ñ�j���U�������̂��H�v�֗T�@�@�@�@�@�u�����ꂽ�e���v������t���@�@�@�@�@�u���{���n�߁@�`������_�̓��J�v��쎵�O���@�@�@�@�@�u��a�̑剤�@�j�M�n���q���v�_���������@�@�@�@�@�u�����^�u�[�Ƃ��锼���̗��j�v���J�������@�@�@�@�@�u�Ñ�@�V�c�̓s�v��؋����@�@�@�@�@�@�u���j��������ꂽ�הn�䍑�̓�v�E�u�������q�̔ߌ��v�E�u��F�̍c�q������v�L�c�L�P���@ |

| ��ҋߋ��̗��ł��X�D |

| �F��Ó��ւ̗� |