�Ȃ��ւ��ό�����HP���� |

| �F��Ó��E�����̗� �m��P��n�@��蕔�ƍs���I�u���ӘH�i�Ȃ��ւ��j�ҁv �Q�O�P�R�N�R���Q�R�� [�� �Q ��n�@�@�@�� �� �� �� �s ���I�@�@�u���ӘH�i�Ȃ��ւ��j�ҁv �Q�O�P�R�N�S���Q�Q�� �m��R��n�@��蕔�ƍs���I�@�u���ӘH�i�Ȃ��ւ��j�ҁv �Q�O�P�R�N�T���P�O�� �m��S��n�@��蕔�ƍs���I�@�u���ӘH�i�Ȃ��ւ��j�ҁv �Q�O�P�R�N�U���P�Q�� �m��T��n�@��蕔�ƍs���I�@�u���ӘH�i�Ȃ��ւ��j�ҁv �Q�O�P�R�N�V���P�T�� |

�Ȃ��ւ��ό�����HP���� |

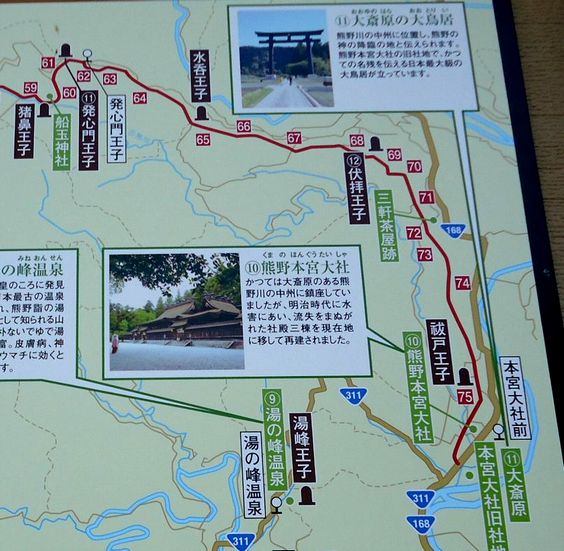

| �I�ɎR�n�̗��ƎQ�w�� �@�I�ɎR�n�͑����m�ɒ���o�����I�ɔ����̑啔�����w���A�W���P�O�O�O�`�Q�O�O�O�����̎R�����������邢�͓�k�ɑ���A�N�ԂR�O�O�O�~������L���ȉJ�����[���X�т��܂ގR�x�n�тł��B �@�I�ɎR�n�́A�_�b�̎��ォ��_�X�����܂���ʂȒn����l�����Ă��܂����B��������`�������u�����i�^�������j�v���A�I�ɎR�n���R�x�C�s�̏�Ƃ��Ă��܂����B�܂��A�����̉e���͂����܂�ɂ��������u�_���K���v�Ƃ������{�ŗL�̎v�z�Ɓu���@�v�z�v���L�܂�I�B�R�n���u��y�v�Ɍ����Ă邱�Ƃ�A�C�����̂悤�ɎR�x�C�s�ɂ�蒴���R�I�ȗ͂��l������Ƃ������C�s�̕���ƂȂ�܂����B���̌��ʁA�I�B�R�n�ɂ́u�g��E����v�A�u�F��O�R�v�A�u����R�v�̎O�́u�R�x���v�ƁA�����Ɏ���u������퓹�v�A�u�F��Q�w���v�A�u����R���Γ��v�Ȃǂ́u�Q�w���v�i���瓹�j�����܂�A�s���͂��ߑS������l�X�̖K���Ƃ���ƂȂ�A���{�̏@���E�����̔��W�ƌ𗬂ɑ傫�ȉe�����y�ڂ��܂����B �@�u�I�ɎR�n�̗��ƎQ�w���v�́A�a�̎R�A�O�d�A�ޗǂ̎O���ɂ܂�����u�I�ɎR�n�̎��R�v���Ȃ���ΐ������Ȃ������u�R�x���v�Ɓu�Q�w���v�A�y�ю��͂���芪���R�A�X�A��A��A����A�c���Ȃǂ́u�����I�i�ρv������ł���A���E�ł��ނ����Ȃ����Y�Ƃ��ĉ��l�̍������̂ł��B�E�E�E�i���E��Y�@�I�ɎR�n�̗��ƎQ�w���@WORLD HERITAGE �@�a�̎R������j ���E��Y�u�F��Ó��߂��� �@�����Ȃ��A�����Ă̖ʉe���Ƃǂ߂�F��Ó��B�����ɂЂ�����Ƃ������މ��q�i���q�Ƃ́u�_�Ёv�������́u�K�E�ق���v�̈ӂƂ̂��Ƃł��B�j�ՁB���̎���ɂ����l�̐S�̂��ǂ���ƂȂ��Ă��܂����B�F��w�ł��Ȃ�A�s�v�c�ȗ͂�������ƁA�����ɂȂ�ƁA����͑����̐l�X�̌Q�ꂪ�F��ɑ����܂����B���̓��̂�́A�ꂵ�݂������قǂ����v���傫���Ƃ����A�������ēc�ӂ���R���ɕ������錯�������ӘH���D�Ƃ����܂��B �@�F���\�㉤�q�́A�F��Ɍw�ł��c�⏗�@�̋x�e���ƂȂ����Ƃ���ŁA��K���q����F��{�{��ЂɎ����R�W�L���̊ԂɂP�X�̉��q���_�݂��܂��B�Ȃ��ł���K���q�͌F��̗��ւ̓�����Ƃ����A�l�X�͖��������߂Ă������瑱�����������o�������Ƃł��傤�B�i�F�̗ǂ������̗��ŏ����x�e���A��������R���ɐ[����������܂��B�E�E�E�i�I�B�H�@�c�Ӂ@�F��Ó��߂���n�}���@�a�̎R���c�ӎs�@����j |

| �@�F�� �@�Ðl�̐M�̌̂ɐ��܂�Ă����u�F��Ó��v�B���̐M�̌��ɂ��Ă̐������x��Ă��܂����B�u�W�p�ЃE�B�[�N���[�E�R���N�V�������q�̗��Q�@�F��Ó��@�a�̎R�v������p�������Ǝv���܂��B����́u��T��ځ@��蕔�@�V����v�@���b�ɋ߂����̂Ƃ����Ă��悢�ł��傤�B �@�F�쌠���Ƃ̏o������߂āA�R�ƊC�̐��n���������̓� �@���炽�Ȃ�F��w�ł̂��邵���ΕX�̍C���i����j�ɓ��ׂ��Ȃ肯���@�@�@�m���s�@�w�R�ƏW�x�n �@�s���牜�܂������n �@�Y���̉̐l�Ƃ��Ēm���鐼�s�i�P�P�P�W�`�X�O�j���A�F��w�ł���������ɉr�̂��\����`���B�E�̋�ł́u�쌱���炽���ȌF��w�ł̌䗘�v���A�ߒq�̑��̗␅�𗁂сA�S�g�𐴂߂Ď����邱�Ƃ��ł��悤�v�Ɖ̂��A���C��������s�҂̎p��f�i�Ƃ�����B �@�I�ɔ����암�Ɉʒu����F��́A�s���牓�����ꂽ翂̒n�u�G��i���܂́j�v�̈Ӗ��Ƃ����B�×��A���҂̗삪������u�B���i�����肭�j�v�i�ޗnj��̍��䂩�瓌�ցA���J���ӂ�̒J�Ԃ������n����u�B���i�����肭�j�v�Ɩ��Â����Ă��܂��B�j�@�ł���A�_���̗͂ɂ�萶�����S�鐹�n�Ƃ݂Ȃ��ꂽ�B�Ɏדߊ��F��ɑ����A�_���V�c���F�삩�甪�@�G�ɓ�����đ�a�𐪕������Ƃ���_�b���A�F��Ƃ����n��̐_�鐫���B �@�O��Z�S���Ƃ����鉜�[���F��̎R��ɂ́A�T���Ƃ����X���L����A�J�����J�����ށB���͑�͂������ĎR�ƊC���Ȃ��A�V�ƒn���ނ��ԑ������o�������B�z���邱�̑厩�R�́A���Â̐̂��猻��ɂ�����܂ŁA�l�̐S��k�킹��B �@�F�쑬�ʑ�_�i�͂₽���̂������݁j�E�F��v�{���i�ӂ��݁j��_�E�ƒÌ�q�i���݂��j��_�̎O�_���F��ɍ~�Ղ����̂́A�l���e�Ղɂ��ǂ���Ȃ��G�삾�����䂦���낤�B�������A���ɋꂵ�ސl�X�́A�����ČG��ɑ���������B�����ɍ��i���܁j���_�����A���̋ꂵ�݂���~���Ă����ƐM�������炾�B �@���̂�ƂƂ��ɕ��܂ꂽ�� �@���̌�A�`�����������Ƃ̌𗬂ɂ���āA�������㖖���ɂ́A�_�X�́A���̌��i���j��Ɍ��ꂽ���̂Ƃ���A�V�{�i�F�쑬�ʑ�Ёj�E�ߒq�i�F��ߒq��Ёj�E�{�{�i�F��{�{��Ёj�̌F��O�R���J����O�_�́A���ꂼ���t�@���E���ω��E����ɔ@���̉��̎p�i�����j�Ƃ��ꂽ�B�������ČF��́A�F��O�������̒n�Ƃ��ēĂ��M���A��y�Ƃ݂Ȃ����悤�ɂȂ�B �@�������̌����������z���A�F��Ɍ������̂́A�͂��߂͏C���҂����������B�R��j���A����鐅�ŐS�g�𐴂߁A�������������̐��ɑł���Ȃ���A���g����y�ɓ������Ǝ��݂��B�ߒq�̕l�ӂ���A��ɗ���y�i�ӂ��炭���傤�ǁj���߂����đD�o����҂������B �@�������s�ɑς����C���҂������F��M���L�߁A�����̐l�X�̋F��̐S���������Ă��B�������㖖�����玺������ɂ����A���͏�c���͂��߁A��c�E���@�E�M���炪�F��Ɍw�ł�悤�ɂȂ�B�����̎p���₦�邱�ƂȂ��A�u�a�̌F��w�Łv�Ƃ�����قǂ̗���Ȃ����B���s�����ɔY�݁A�F��ɑ����^�ЂƂ�ł���B�M�G�E�m�����킸�A�V��j�����F��Ɍ����ĕ������M�̓����A�F��Ó����B �@���Ӓn�i���ւ��j�i����R�`�{�{�j�E���ӘH�i�c�Ӂ`�{�{�j�E��Ӓn�i�����ւ��j�i�c�Ӂ`�ߒq�E�V�{�j�Ƃ���A�F��O�R���߂���Ў��̓�������A���ɂ����̎Q�w�҂̎p�������сA�M�̐[����m�邾�낤�B���R�ɑ���،h�̔O���A�N�����Ɋ���������̂��F��ł���B �@�F����֘A�N�\�@�@ �@�@�@�I���O�R�R�N�@����i������̂͂�j�ɎГa�c�i�F��{�{��Ђ̎n�܂�j�B�@�@�@�@�@�@�@�P�Q�W�N�@�_�q�R�ɍ~�Ղ����F��O�_���}���A�F�쑬�ʑ�Ђ��n�������B�@�@�@�@�@�@�@�R�P�V�N�@�ߒq�̌�ꂩ��_�X��J���A�F��ߒq��Ђ��n�������B�@�@�@�@�@�@�P�O�X�O�N�@���͏�c���F��Ɍ�K�B�@�@�@�@�@�@�@�P�W�U�W�N�@�_�������ɂ���āA�ݓn���Ɠߒq��Ђ��������B�@�@�@�@�@�@�@�@�P�W�W�X�N�@�{�{��ЁA�^���̔�Q������Č��ݒn�ɑJ��B�@�@�@�@�@�@�@�Q�O�O�S�N�@�u�I�ɎR�n�̗��ƎQ�w���v�����E��Y�ɓo�^�B �@���쎮�@���_��Ё@�F��{�{��Ё@�x�ɂ��@�{�{�̑n�J �@�F�썑���Ƃ̊J�c�͓V�����Y���̌�Z�N�V�Ζ����i�A���m�z�A�J���m�~�R�g�j�ł��B���̎q���ɓ����鍂�q���i�^�J�N���W�j�͌F��̑��ɍ݂��Đ_���V�c�ɓV���z�s�䍰�i�t�c�m�~�^�}�j�������Ă��}�����A�����č���Y�����_�i�^�J�~���X�r�m�J�~�j�͓V��蔪�@�G�i���^�K���X�j�����킵��a�̊����܂œ�����܂����B��\�㐒�_�V�c�͑�a�����̎|�͐_���J�邱�ƂƂ��l���ɂȂ�A����O�サ�Đ_�{�i�ɐ��j��{�{�i�F��j�����J����܂����B��\�O�㐬���V�c�̌��ɂ͍��X�̋��i�����j�����߂��A�I�ɔ����̓씼���i�u����������j���F��̚��ƒ�߂�ꏉ��̌F�썑���ɂ͍��q���̎q���刢�l�h�H�i�I�I�A�g�m�X�N�l�j���A�C���܂����B���̗l�ɌF�썑���ƂƂ͓V�Ð_�̎q���ŁA�������̐�c�ɓ�����A���ɓV�_�n�_�̎q���ɓ����鎁�̎���_�ʏ����Ƃ����܂��B�_���̎���A���̌F��̒n�����߂��V���n�_�ʏ����̓��_�M�ɂ���đn�������̂����̖{�{�ŁA����͌F��̑�_�̐_�₪���z�̉��g�u���@�G�v�ł��邱�Ƃ��{�{�Ր_�̎n�������_�ł��������Ƃ���Ă��܂��B�F��M�Ƃ͈ꌾ�ʼn]���Α��z�̉���Ԃ���肤��ł��B���̌�{�{�͐琔�S�N�ɓn��F�썑���Ƃ̎q���ɂ���đ�X���Ղ���邱�ƂƂȂ�܂����B �@�@�@���{�@���a�@�v�{����_�@�@���a�@���ʑ�_�@�@�@�@�@�{�{�@��O�a�i�ؐ��a�j�@�ƒÌ�q��_�i�f�����j�@�@�@�@�@��l�a�@�V�Ƒ�_�@�@�@���R�� �@�Q�q�̏��́@�܂��A�{�{�̉ƒÌ�q��_�@�@���́A���a�̑��ʑ�_�@�@���́A���a�@�v�{����_�@�@���́@�V�Ƒ�_�@�@�i���̌�@���R�Ђ̔��S���̐_�l�j �@ |

| ��ҋߋ��� |

���S�剤�q����{�{��Ђ܂ł̍s���ł��B |

|

�F��{�{����@����咹���@���{�{�͎�O�̖X�̉A�ł��B |

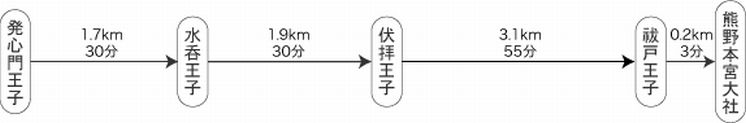

| �@�m��T��@�F��Ó������̗��n �Q�O�P�R�N�V���P�T�� �@�u���ӘH�v������A�u�F��Ó������̗��v���A�ꉞ�̊����A�u�F��{�{��Ёv�ւ̎Q�q������������ł��B�ߋ��S��́A�~�c����̏o���ł������A����́A���s�w����̏o���ƂȂ�܂����B���s�w����̏o���͕֗����i�Ƃ̋߂����獂�����H��ʂ钼�ʃo�X�����邩��ł��B�j���炸���Ɗ�]�͂��Ă��܂������A���q����̐�ΐ��̕s������A�����ɒ[�ɏ��Ȃ����ߎ������܂���ł����B����̓��b�L�[�Ƃ������Ƃł��B �@�P�R���A�P�S���Ɨ[�����痋�J������A����܂ł̍������a�炬�܂����B�Ŋ�̃o�X�₩��A�T���T�V�����̋��s�w�܂ł̒��ʃo�X�ɏ�ԁA���s�w�ɋ߂Â��ɂ��������āA�J�͗l�ɂȂ��Ă��܂��B�����͑����m���قǓV�C���ǂ����ł��B �@�m��T��n�@���S�剤�q�i�X�^�[�g�j�E�E�E�����ۉ��q�i�~�Y�m�~�I�E�W�j�E�E�E�����q���q�i�t�V�I�K�~�I�E�W�j�E�E�E���P�����q�i�n���C�h�I�E�W�j�E�E�E���F��{�{��Ёi�S�[���j�@�@�V���@��Փx�@�n�C�L���O�����i��V�����@�W�����@��Q�O�O���j �@�V���ɁA���s�w���o���A�W���P�V���A�u�I�m��SA]�ɒ����܂��B�@�@�W���R�W���A�u�I�m��v��n��܂��B�܂��A��͓܂��Ă��܂��B�@�@�@�P�O�����x�ɁA�u�F��Ó��فv��O�̊R�̍H�������ʉ߂��܂��B�@�@�@�@�@�P�O���P�W���A���̉w�u������v�ɒ����܂��B�O��͂����Œ��H��ۂ����͂��ł��B����͂����ł��ٓ����l�ߍ��݁A�{�{�߂��̓��̉w�ł̒��H�ƂȂ�悤�ł��B�@�@�@�@�P�P���P�O���A�u�ق����̉w�v�ɓ����@���V�C�͐�D�ɂȂ��Ă���A�������o�X�̎ԓ��ł̒��H�Ƃ��܂��B�@�@�@�@�@���̉w����u�F���v���ʂ߂܂��B�@�@�@�@�@�@�P�P���R�T���A���̉w���o�����A�����̕����̏o���ꏊ�A�u���S�剤�q�v�����܂��B �@�P�P���T�T���A�u���S�剤�q�v�̎�h��̂��Ђ������Ă��܂��B�@�@�@�@�@�@�@�O���S��̏I���_�Ƃ��Ă��u���S�剤�q�v�̂��Ђł����A�@�@�@�@�@�J�_�Ƃ��āu�`�������i�ɂ��͂�Ђ݂̂��Ɓj�v�i����ɂ́u�V�Ζ����v�Ɠ���Ƃ���Ă��܂��B�j�ƋL����Ă���̂ɋ������䂩��܂����B�@�@�@�@�@�@�O��A�悤�₭���ǂ���������̒n�_�ł����A����͗]�T�ł��B�@�@�@�@�@ �@�P�Q���V���A�������ւ̏o���ł��B�@�@�@�@�@�@�P�Q���X���A�R���ɓ���܂��B�u���ۉ��q�v�܂ŁA�P�D�T�L���̓����ł��B�@�@�@�@�@�P�Q���P�P���A�W���U�Q�Ԃł��B�����n�߂Ă̕W���ƂȂ�܂��B���ꂩ��T�O�O�����ɁA�V�T�Ԃ܂ŁA��V�L���ł��B�@�@�@�@�@�@�@�P�Q���P�Q���A�u�Q�w���̈ē��v������܂����B�@�@�@�@�@�t�߂́u�ē��}�v���m�F���܂��B�@�@�@�@�@�~�c�o�`�̖��M���u����Ă��܂��B�V����ɂ��ƁA���̂�����͎R�̉Ԃɂ��ǂ���������ꏊ�Ƃ��Ēm���Ă���悤�ł��B�@�@�@�@�@�@�P�Q���P�R���A�u���ۉ��q�v�܂ŁA�P�D�S�L���n�_�ł��B�@�@�@�@�n��̊J���ɍv�������u�͖쉥�v�̌�����Ƃ��n�������J�肵�Ă���܂��B�@�@�@�@�@�@ �@ �@�P�Q���Q�R���A�y���������ɁA���ꂩ������Ă����u���q���q�v�n�_�������������Ƃ����P�{�̖�������n�_�ɁA����ȉ����܂ŁI�I�I�H�B�@�@�@�@�@�@�P�Q���Q�S���A�W���@�U�R�ԁ@�n�_�ł��B�@�@�@�@�@�P�Q���Q�U���A�u���n�X�v�̌Q���n���B�@�@�@�@�u���n�X�v�ł��B�@�@�@�@���n�X�͘@�̌���ɓ�������̂ʼnԂ͏��Ԃ�ł��B�@�@�@�@�@�P�Q���Q�V���A�u���ۉ��q�v�܂ŁA�O�D�W�L���n�_�B�u���S�剤�q�v����́A�O�D�X�L���B�@�@�@�@�@�@�P�Q���R�S���A�W���@�U�S�ԁ@�ł��B�@�@�@�@�@�@�@�P�Q���R�U���A�Y��ɐA�т͂���Ă��܂����B�����̕s�\�������炩�A�e�X�̖X�ׂ͍��悤�ł��B�@�@�@�@�@�@�P�Q���S�P���A�u���ɂ̒n������v�A���ɂ̐܂����n������ւ̂��w��Œɂ݂�����Ă����Ƃ́A��蕔�A�V����̘b�ł��B �@�P�Q���S�U���A�u���ۉ��q�v�֒����܂����B�@�@�@�@�U�T�ԕW��������A�u���S�剤�q�v����P�D�V�L�����������ƂɂȂ�܂��B�u���q���q�v�܂ł́A�P�D�X�L���Ƃ̕\���ł��B�@�@�@�@�u���ۉ��q�̔�v�Ɛ��̗��ꂪ�~�܂��Ă��܂��Ă����ł��B�V����̘b�ł͑O��̑�J�̌�A��������Ă��Ȃ��Ȃ��Ă��܂����Ƃ̂��Ƃł����B�@�@�@�@�@�u���ۉ��q�v�̐������ł��B�@�@�@�@�@���̓����肪���]�[�g�J�������ꂽ���̃o�[�x�L���[��ƃC�x���g�p�̕����B���́A���̐Ղ̂݁B�@�@�@�@�P�Q���T�U���A�Ó��炵����������܂��B�@�@�@�@�@�u�h���̐X�@�F��Ó��v�̔肪����܂��B������̔肪����܂����B�@�@�@�@�@�@�P�R���T���A�U�U�ԕW���B�@�@�@�@�@�@�P�R���P�W���A�U�V�ԕW���B�@�@�@�@�@�@�Y��ȐԂ��O�|������ۓI�Ȃ��n�������@�@�@�@�@�@�P�R���Q�O���A�n���ɏo�܂��B�u���S�剤�q�v����Q�D�W�L���A�u���q���q�v�܂ł͌�A�W�O�O���B�@�@�@�@�@�@�@�u���ۉ��q�v�̉���ł��B �@�P�R���R�O���A�����͒������u���ˁv�̉����U�W�ԕW���ł����B�@�@�@�@�@�@�P�R���R�R���A�u���q���q�v�܂Ō�A�R�O�O���n�_�ɗ��܂����B�@�@�@�@�@�@�����́u���q�D��v�ŁA�]�ˎ���A�I�B�˂́u�쒆�̓`�n���v�̎��̓`�n���ł������Ƃ���̂悤�ł��B�@�@�@�@�@�@�@�@�P�R���R�U���A�����炵�̗ǂ��n�_�ɗ��܂����B�u�ʖ��R���i�͂ĂȂ�����݂Ⴍ�j�v����]����n�_�ł��B�@�@�@�@�@�@�@�������ł��B�@�@�@�@�@�@�@ �@ �@�P�R���S�O���A���������ɒ��X�������Ă��܂��B�P���ԏ����O�i�P�Q���Q�R���j�ɂ��̒n�_�����]���A�������܂ŁH�Ƃ��������������������Ƃ��v���o���܂��B�@�@�@�@���̂������Ƃ���������Ȃ̂ł��B�@�@�@�@�@�@�@ �@ �@�P�R���S�P���A�u���q���q�v�̒��X�ɓ����ł��B�Y��������������Ă���Ă��܂��B�V����Ɍ��킹��ƁA�n���ł́u�ӂ��傪�݂������v�Ƃ̂��ƁB�@�@�@�@�@�@�܂��A�u���q���q�v���A�����āA�{�{���ʂ��]�߂鉤�q�АՂ֏オ��܂��B�@�@�@�@�@�@�@�u���q���q�Ђ̐��K�v�@�@�@�@�@�@�@�u�a�����{���v�@�@�@�@�@�@�@�u�a���̓`���Ɠ`��������v�@�@�@�@�@�@�@�����S�N�Ɂu�c���q�a���v������ꂽ�W���@�@�@�@�@�@�u�F��{�{��Ђ����đ���i������̂͂�j�v���ʂ����]���܂��B�@�@�@�@�@�@�Q�j�@�@�@�@�@�@�@�@�R�j�@�@�@�@�@�@�@�S�j�u�W�p�ЃE�B�[�N���[�E�R���N�V�������q�̗��Q�@�F��Ó��@�a�̎R�v�̎ʐ^�ŁA�u�P�����q�v�ւ̓r���ɂ���A�����䂩��̃A���O���ł��B�u����i������̂͂�j�Ƒ咹���v�@�@�@�@�@�@�@���݂肵���́u����v�̌ÊG�}�@�@�@�@�@�@�@�@ �@ �@���́u���q���q�v�͑�U�X�ԁA�W���n�_�ł��B�@�@�@�@�@�@�@���X�ňꑧ����܂��B�X���������₽���u���莇�h�W���[�X�v�����������܂��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u���q���q�v�͍����̕������̖��̒n�_�̂悤�ł��B�@�@�@�@�@�@�@�P�S���T���A�o�����܂��B�@�@�@�@�@ �u���q���q�v�̉���ł��B �@ �@�u���q���q�v���o�Ă����̖��Ƃ̒�ɁA���N���O�ɕ��f���ꂽNHK�u�ق�܂���v�̎B�e�n�Ƃ̈ē�������A�@�@�@�u�Ƃ̉��̊K�i���オ��A��������́A���ł����B�v�Ƃ́A��蕔�A�V����̂��b�ł����B �@�P�S���V���A����҂̋��{���Ɏ�����킹�A�@�@�@�@�P�S���P�Q���A�W���A�V�O�Ԃ��߂��܂��B�@�@�@�@�@�@�P�S���P�T���A�ؗ��̒��̈�{�ɁA�u���͏�c�v�̌�́u�R�̒[�Ɂ@�������_���������Ăā@���̋�ɂ��@�~�͗��ɂ���v���f�����Ă��܂��B�@�@�@�@�@�@�X�Ɉ͂܂ꂽ���������ɕ����܂��B�@�@�@�@�@ �@�P�S���Q�V���A�W���A�V�P�Ԃ��߂��܂��B�@�@�@�@�@�@����n���A�@�@�@�@�u�O�������Ձv�ɒ����܂��B�@�@�@�@�@�@�������Ó��������Ƃ����ŁA�P�ʂɁu�E�@������݂��@���@���݂����v�A���̖ʂɁA���B�������u���@�{�{���v�ƒ����Ă��܂��B�@�@�@�@���̍��A�{�{���́A�u��S�����֏��Ձv�ŁA�V�����J�ɐ������Ă���܂����B�@�@�@�@�@�@�P�S���R�R���A���̖��������A�{�{���i�݂܂��B �@�P�S���S�R���A�W���A�V�Q���B�@�@�@�@�@�@�@�P�S���T�S���A�W���A�V�R���B�@�@�@�@�@�@��������A�u������Ƃ�蓹�@������v�ւ̊K�i��o��܂��B�@�@�@�@�@�@�@�P�S���T�W���A�u������v�֒����܂����B�@�@�@�@�@�@�X�̊Ԃ���u�F���v�������Ă��܂��B�@�@�@�@�@�@�W�]��̐悩�����̑咹���������Ă��܂����B�@�@�@�@�@�@�@�Q�j�@����A�咹���B�@�@�@�@�@�@�@�@�R�j�@����@�咹���B�@�@�@�@�@�@�@���炭�A��������̌i�ς��y���݂܂����B�u�悤�₭�����܂ŗ����B�v�Ƃ̊��S���o���܂��B��͗l���������Ȃ�n�߂܂����B �@�P�T���P�T���A�V����̑E�߂ŁA�ŏI�߂��u���ӘH�F��Ó��v���B�e���܂��B�@�@�@�@�@�@�P�T���P�W���A�W���A�V�S���B�@�@�@�@�@�@�@�V�T�Ԃ܂ŁA��͂��ȓ��̂ł��B �@ �@�P�T���Q�Q���A�Ó����疯�Ƃ��A�Ȃ�n��֓���܂��B�{�~��ɂȂ��Ă��܂����B�@�@�@�@�@�@�@�P�T���Q�V���A�W���A�V�T�ԁB�����̍ŏI�W���ƂȂ�܂��B�@�@�@�@�@�@�u�P�a�i�͂炢�ǁj���q�v�����ł��B�@�@�@�@�@�@�u�P�a���q�v�Ƃ��B�@�@�@�@�@�@�u�P�a���q�v�̉���ł��B �@�u�F��{�{��Ёv�@�@�F��{�{��Ж{�a�i�W�p�Дł���j�@�@�@�@�@�@���i���V�j�����i�W�p�Дł���j �@�P�T���R�P���A�q�a��̊ԉz���Ɍ����鋫���ɓ���܂��B�J�����������Ȃ��Ă��܂��B�S���́h�S�i�݂����j�h������ōςނ��̂悤�ł��B�@�@�@�@�@�u���@�G�i�₽���炷�j�v�ɍڂ��������|�X�g���u����Ă��܂��B�@�@�@�@�����́u���@�G�v�ɂ��Ẳ�����ł��B�@�@�@�@�@�@�u�F��{�{��Дq�a�v�ł��B�J�������悤�ɔq�a����ɓ���܂��B�@�@�@�@�@�q�a�����ł��B�@�@�@�@�@�����ԒB�S�����q�a�ɗg����A�{�i����u���P���v���܂����B �@�P�T���T�P���A�{�i����̈ē��ŁA�u�_��v�����A���̏�ŁA�F��O�R�ɂ��Ă̂��b�����������܂��B�܂��A�Q�q�̏��H�ɂ��āA�u�@�@��O�a�@�ƒÌ�q��_�@�@�@�@�A�@���a�@���ʑ�_�@�@�@�@�B�@���a�@�v�{����_�@�@�@�C�@��l�a�@�V�Ƒ�_�@�@�@�@�@�D�@���R�Ё@�i���т̐_�@���S���̐_�j�@�̏����m���߁A�e���ɎQ�q�𑱂��܂����B�@�@�@�@�@�e�{�a�͉��C���ŁA���ʂ��Օ����ŕ����Ă���̂��c�O�ł����B�@�@�@�P�j�@�����@�@�@�@�@�Q�j�@�e�X�����w�肵�Ă��鋫���@ �@�C���Ҏp�̈�c�i������쓹���u���ӘH�v���͕s���j���{�{�Q�q�ɖK��܂����B�@�@�@�@�������ɁA�����Ȗ@���L�̉������Ă���܂����B����B�e�ʼn����E���Ă݂܂����B�@�@�@ �@�P�U���W���A�u�_��v�O�ɏo�܂��B�����A�Q�U���o�Y�\��̃}�S�b�`�ׂ̈́u���Y�F��̌��v���܂��B�@�@�@�@�@�����ŁA�u�F��{�{��Ёv�̐�����ǂ��A�@�@�@�@�@�@�㒹�H��c�̌�̔�u�͂��Ɓ@������������킯�߂��ā@��������������݂邩�ȁv��ǂ�ł݂܂��B�@�@�@�@�@�P�U���P�T���A�K�i��ɏW���B�@�@�@�@�@�@�u�F�쌠���v�̕�[��������ł���P�T�W�i�̊K�i���~��܂��B�@�@�@�@�@�@�K�i���~�肨���A�����܂ł̋������͂���܂��B�@�@�@�@�@�@�P�U���P�W���A�\�������o���A���ԏ�����܂����B�@�@�@�@�u�F��{�{��Ёv�̉���ł��B �@�o�X�̒��ŁA���낢��̕��Ղ��܂����B�@ �@���ӘH�ό�����E�F��{�{�ό������́@�u�F��Ó����ӘH�����ؖ����v�@�@�@�@ �@�F��{�{�ό���������́@�u�����ؖ��v�̖؎D�v�@�@�@�@�@�u�F��Ó��@�Ԃ̎ʐ^�W�@�Ԃƕ������v�@���̉Ԃ́@�P�j�@�e�C�J�J�Y���@�@�@�@�@�@�Q�j�����E�}���V�O�T�@�@�@�@�R�j�@�l�W�o�i�@�@�@�@�@�S�j�@�C�^�h���@��ٓ��ɓ����Ă��܂����B�H�����悭�A���������u�߂��Ă��܂����B �@�F��{�{��Ђ���́A�Q�q�L�O�́u�召�Q�{�̌䔢�v�@�@�@�����t�@�C���@�P�j�@�F��{�{��Ўʐ^�@�@�@�@�@�@�Q�j�@���x�F���@�@�@�@�@�@�R�j�@�����Q�T�N�̈ꕶ���u�āv�i�͂����j �@ �@�A�x�R���ځA���̃h���C�u�C���ɂ͔��l���ʂւ̊C�����q�Ǝv�����҂��������܂����B���̕��X�ƋA�肪�ꏏ�ɂȂ����̂ł��傤�A�u��a�����ԓ��v������i�c�ӂ����V�j����a�Ƃ̂��ƂŁA�o�X�͎R���ɓ���A�L�c��ڎw�����ƂɂȂ�܂����B����Ȃ��Ƃ�����A���s�w�O�ւ̓����͂Q�P���߂��A�J���Ă��邨����������ŁA���s�ȊO�ɂ͂��܂茩�Ȃ��u���˘��v�Ղ��A�Q�Q���߂��̍������ʃo�X�ł̋A��ƂȂ�܂����B �@�R������V���܂ŁA�ł���ƁA�����ɂT��́u�F��Ó��@���ӘH�@�����̗��v�������ł������Ƃ�f���Ɋ��ł��܂��B �@�����A����́u��K���q�v����́u���ӘH�v��������݂̂ŁA�̂̐l�X�A���ɕ����M���B�͊F�A�u���s�E���{�v����u��\�㉤�q�v�i�����������j�i�����イ���������j���o�āA�F��{�{�ւ��w�肵�����Ƃ��l����ƁA�����A�s�b�㖳���������Ă��܂��܂��B�@�i���j |

�@�@

��㓻�ւ̓o�蓹�B����ȓ����P���ԑ����܂��B |

| �@�m��S��@�F��Ó��E�����̗��n �Q�O�P�R�N�U���P�Q�� �@�O��܂ŁA����قǓV�C�\�C�ɂȂ������Ƃ́A�v���Ԃ�̂��Ƃł����B�䕗���k�サ�A�P�P���̒��̎��_�ł́A�I�ɔ��������鐨���Ƃ̕��Ȃ���Ă����̂ł��B�ł��A�ߌォ��̗\��́A�䕗�̐i�H�����ɂ��ꂽ�ׁA�����͖Ƃ�A��₩��a�̎R���͒����琰��A������̕��̂��߁A�I�ɔ����̓������͋����J���\�z�����ƕω����ė��Ă��܂����B���x���̓��A���q�v�w�ƃ}�S�b�`�̗��������́u�Ȃ����܃X�p�[�����h�v�֑O�邩��s���Ă���A������̕��͋t�ɐS�z���o�Ă��Ă��܂����B �@�m��S��n�͑S�T��̂��́u�������v�̓��ŁA�ł��^�t�ƕ����Ă���R�[�X�ł��B�@�@�@���L���q�i�R�r���I�E�W�j�i�X�^�[�g�j�E�E�E���`�n���i�W���K�^�W�]�E�j�E�E�E�����쉤�q�i���J���I�E�W�j�E�E�E�����@���q�i�C�m�n�i�I�E�W�j�E�E�E�����S�剤�q�i�z�b�V�������I�E�W�j�i�S�[���j�@�@�U���@��Փx�@�n�C�L���O�����i�g���b�L���O�����j�i��P�P�����@�W�����@��R�T�O���j�@�@�i�ꕔ�A�I��H�ƂȂ邽�߁u��㉤�q�v�ւ͍s���܂���B�j �@����ł��A�J��̗p�ӂ͖��S�ɂ��āA���@�T���P�O���A�Ƃ��o�ď���R��w�����܂��B�u���~�c�|�p����v�O�̂V���̏W�����ԂP�T���O�ɂ͓������Ă��܂����B �@�V���P�O���ɒ��������ԏ���o���A��g�œ�g�����Ԃ̕��X���悹�A�R�T���ɂ͏o���ł��܂����B���̓��A���͒���������B��C������ł��邽�߁A�ʐ^�B�e�ɂ͂����Ă����ł��B�������H����@�u�ʓV�t�v���i�V���S�Q���j�B�@�@�W���Q�S���@�u��@�A�����v���B�@�@�_�˂̎R�X����������Ǝʂ��Ă��܂��B�@�u�I�m��SA]�̉Ԓd�̉ԁX�͍ŋ߂̓��Ƃ�ׂ̈��A����e������܂���B�I�m����ʂ̃��C�h�B�e�����Ă��܂��B �@���̉������A�u�����V���H�v�A�u��a�����ԓ��v���߂��鍠�������Ȃ��Ă��܂����B�c�ӎs�̏�x�c���ɓ���Ə��͌����_�ɕ����Ă��܂��B�P�O���T�O���A�u�Ó������̗��@������v�ɒ����ƁA���J���~��o���Ă��܂����B�����ŁA���H�̂��ٓ��B�@�@�@�n�}�ō����̍s�����`�F�b�N���܂��i�����͕W���S�O�Ԃ���U�P�Ԃ܂ł̍s���ł��B�j�B�@�@�@�@�o�X�őO��̍ŏI�n�_�u���L���q�v�����܂����B �@�u���L���q�v�́A�����͂���܂��A��������̉J�~��B�e�X�A�J��̒��p�ƂȂ�܂����B �@�P�P���T�O���A�Ó��ׂ̍����ɓ���܂��B�@�@�@�O���[�v�̌㑱�̕��X�́A�����o�X���H������Ă��܂��B�@�@�@�P�P���T�V���A�W���@�S�P���B�����́@�U�P�Ԃ܂łƂ������Ƃ��A��蕔�̏��{����m�炳��܂��B��������A�P�O�L���̓��̂�ł��B�@�@�@�J�̒�������܂��B�@�@�@�@�P�Q�����x�A�����ɂ��u���n������v���J���Ă��܂��B�@�@�@�@���L���q����U�O�O�������Ă��܂����B��������́u�F���쉤�q�v�����܂��B�@�@�@�@�@�P�Q���O�T���A�u�F���쉤�q�v�ɒ����܂����B�@�@�@�u�F���쉤�q�̉���v�B�@�@�@�@�@�P�Q���P�Q���A�u�ꗢ�ːՁv�B�@�@�@���̉�����B�@�@�@�@�@�@�P�Q���P�W���A�W���@�S�Q�Ԃ��B�@�@�@�@�@�P�Q���Q�S���A�u���ܓ��v�i�T�X�Q���j�֒������Ƃ��o���܂����B���L���q����͈�U��܂ō~��A���ꂩ��̓o��ł�����A�W�����͕s���ł����A���Ԃ͂R�O�����x�̓o��ł������Ǝv���܂��B�B�@�@�@�@�R�O�b��ɁA�㑱�̂����Ԃ��������܂��B�@�@�@�@�@���ܓ�����́A�������~���P�Q���R�U���A�W���@�S�R���B �@�@�@�@�@ �@�P�Q���S�W���A���N�̑䕗�̈וs�ʂɂȂ��Ă���u��㉤�q�v�ւ̓�������A�u�I��H�v���Љ��n�_�ɗ��܂����B��蕔����ɂ��A�����̖ړr�͖����ɗ����Ă��Ȃ��Ƃ̂��ƁB�����āA�I��H�͑�σL�c�C���̂�ł��邱�Ƃ�m�点�Ă���܂����B�u�`�n���v�܂ł͂P���ԂR�O���̍s���ł��邱�Ƃ��L���Ă��܂��B�@�@�@�@�U�V�P���́u��㓻�v�܂ł̓L�c�C�o�肪�\�z����܂��B�@�@�@�@�@���炭�A���R�ȍL����������A�P�Q���T�V���A�I��H�ɓ���܂��B�@�@�@�@�@���n���A�@�@�@�@�@�Ԃ̃g���l�����A�@�@�@�@�@�P�R�����x�A���悢��{�Ԃ̓o��ɍ����|����܂��B��s�O���[�v������ɏ����������Ă��܂��B�@�@�@�@�@�P�R���R�R���A�������o��͑����Ă��܂��B�@�@�@�@�@�@�P�R���R�W���A�W���������ɉ҂��ł��Ă��邱�Ƃ��A���ӂ̎R�X���m�点�Ă���܂��B�@�@�@�@�@�@�@�o��̏I�_���߂Â��Ă��܂����B�@�@�@�@�@�@�P�R���S�S���A�o��͑����Ă��܂����A���ؗ��̒��ɓ���܂��B �@�P�S���P�U���A�u�`�n���v�܂ŁA�P�D�Q�L���n�_�܂��B�@�@�@�@�@�@�P�S���P�W���A�u��㓻�v�i�W���U�V�P���j�ɒ����A�e�X���ꑧ����ʂ����o���܂����B���̊ԁA�W���Ŗ�Q�O�O���̓o�蓹�ł����B�I��H�̕\�����炱���܂ŁA�P���ԂR�O���������Ă��܂��B�o�肪�����Ȃ�ƁA�����Ԃ̌��������Ȃ��Ȃ���A�O������l�̑������������Ȃ���o��ɐ�O���邱�ƂɂȂ�܂��B����ȂP���Ԃł����B�L�c�J�b�^�I�I�I �@ �@�����āA�P�S���R�R���A�u�`�n���v���B�I��H�\������͂P���ԂS�T���قǂ����������ƂɂȂ�܂��B�@�@�@�@�u�`�n���v�����J�肵�Ă���܂��B�@�@�@�@�@�s�N���ł����A���n������Ɣw��̎`�͗l�̂�����w�H�@�@�@�@�@�@����ł��B�@�@�@�@�@�u�`�n���v�̎��B�@�@�@�@�@�@�P�S���R�W���A���n�ɋ߂��n�`�ł̐�̗��ꂪ���������������܂��B�@�@�@�@�@�@�J�͂�������~�݁A�ؘR��z���ۂƗ����t�A�͂�}���Ƃ炵�Ă������B�v�킸�A�V���b�^�[�������Ă��܂��܂��B�@�@�@�@�@�@�P�S���S�Q���A�W���@�T�P�Ԃł��B�悤�₭�����̕����̔������������܂����B�܂��A�T�L�����̓��̂�ł��B�@�@�@�@�@�@�u����ꑰ�̕�n�v���ē�����f��������܂����B�@�@�@�@�@���̒n�͓���G�����m�����{�q�ƂȂ�������Ƃ̗̌��Ƃ̂��Ƃł��B�@�@�@�@�@�u���쉤�q�v�@�@�@�@�u���쉤�q�Ёv�@�@�@�@�@���̐����ł��B�@�@�@�@�@�@�u���쉤�q�v�̉���ł��B�@�@�@�@�@�@�P�T�����x�A�W���@�T�Q�Ԃł��B�@�@�@�@�@�@�P�T���P�X���A���쉤�q����W�O�O���A�u���@���q�v�܂ł͂R�D�T�����̕W���ł��B �@�P�T���Q�O���A�}�ȍ��o��A�L���ܑ����H�ɂł܂����B�u�O�z���v�i�T�T�Q���j�ɒ������͗l�ł��B���쉤�q���W���S�O�O���A�P�T�O���̕W������o��܂����B�@�@�@�@�@�W���@�T�R�Ԃ̌������ɁA����������u��v���B�@�@�@�@�@�u�O�z���֏��v�̕\�D��������Ă��܂��B�@�@�@�@�@�u�O�z���v�̐������@�@�@�@�@�@�@�����ŁA��x�~�B�e�X���悤�₭�����镵�͋C�ɂȂ�܂����B�@�@�@�@�@�@�����̏I�_�u���S�剤�q�v�܂ł́A�܂��܂��̂悤�ł��B �@�P�T���R�R���A��x�~���I���A�o���ł��B���炭�A���蓹�����������ł��B �@ �@�P�T���S�U���A�W���@�T�S���B�@�@�@�@�@�@�P�T���T�O���A�@���̉��̗���́A�����������ɂȂ��Ă��܂��B�@�@�@�@�@�@�@�P�T���T�U���A�W���@�T�T���B�@�@�@�@�@�@�@�P�U���R���A���N�̑䕗�ɂ���J�ł̓y������̐��B���ꂩ��̑�J�ł����ɂł��A�X�Ȃ�y�����ꂪ�����������ł��B�A�т����X�͂قƂ�Ǎ��������Ă��܂���B���ꂪ�Ζʂ��キ���Ă��܂��Ă��錴���Ȃ̂ł��傤�B�@�@�@�@�@�@�@�@�P�U���P�O���A�W���@�T�U���B�@�@�@�@�@�@�@�P�U���P�T���A�u�O�z���v����͂P�D�W�L���~���ė��܂����B�u���@���q�v�܂ł͂P�D�V�L���n�_�ł��B�@�@�@�@�@�@�P�U���Q�O���A�@�W���@�T�V���B�@�@�@�@�@�@�P�U���Q�W���A�@�W���@�T�W���B���̊ԁA�T�O�O�����W���������Ă��܂��B�@�@�@�@�@�@�@�P�U���R�S���A�u�O�z���v����͂R�L���A�u���S�剤�q�v�ւ́A�P�D�R�L���n�_�ł����A�r���A�u���@���q�v�֊���Ă䂫�܂��B���̒n�_�͂܂��A�u�Ԗ؉z�̓��v�i�u�Ȃׂ��n���v�E�u�`�������Ձv���o�āA�u���̕�v�֑������j�̋N�_�Ƃ��Ȃ��Ă���悤�ł��B �@�P�U���R�U���A�u�D�ʐ_�Ёi�ӂȂ��܂���j�v�i�F��{�{��Ђ̉��̉@�Ƃ��`���D�̐_�l�j�������Ă��܂����B�@�@�@�@�@�@�E��Ɂu����ׂ���v�A����ɁA�u�D�ʐ_�Ёv�����J�肵�Ă���܂��B�@�@�@�@�@�@�u���r�́v�i�a�ޘV�����Čw�ł��H�F��@������ɍg�t�f�������@�F��֎q�j�̔肪����܂��B�@�@�@�@�@�@�@��~�J�������A�������萅�������Ȃ��Ȃ��Ă��܂��Ă���u������v�B��蕔����́u����Ȕ��ł͂Ȃ������̂Ɂv�ƒQ���Ă��܂����B�@�@�@�@�@ �@�P�U���S�V���A�ѓ�����u���@���q�v�ւ̕���\���B���@���q�܂ł͂P�O�O���n�_�B�@�@�@�@�@�@���̓�������܂��B�@�@�@�@�@�@�@�P�U���S�X���A�u���@���q�v�֒����܂��B�@�@�@�@�@�@�@�Y��ȉ���䂪�������Ă���܂��B�@�@�@�@�@�@�u���@���q�v�̐������B�@�@�@�@�@�@�u���@���q�v�̉���ł��B�@�@�@�@�@�@�P�U���T�Q���A�W���@�U�O�ԁB��͂��ȓ��̂�̂͂��ł��I�I�I�@�@�@�@�@�@�@�P�U���T�W���A�u���S�剤�q�v�ւ̍Ō�̓o�蓹�n�_�ւ���ė��܂����B���S�剤�q�ւ̓������Ԃ��P�V���Ɨ\�肵�Ă����蕔����́A���̍����C�̓o�낤�ƍl���Ă��܂��B�������A�^���ł��B�@�@�@�@�@�Ō�̓o����n�߂܂����B���ƁA�S�O�O���ł��B�@�@�@�@�@�@�@�P�V���V���A�@�����A�Ō�̕W���@�U�P�ԁ@�ł��B �@ �@�P�V���X���A�u���S�剤�q�v�̒����������Ă��܂����B�P�P���łS�O�O���o��܂����B�@�@�@�@�@�@�@�P�V���P�O���A�u���S�剤�q�v�����ł��B�@�@�@�@�@�@�����̓�����Ƃ̉̔��i���肪�����@�݂̂�̖�͂��Ӊ߂��ʁ@�����ނ̓��ɋA�����j�ƃC�`�C�K�V�i�u�i�Ȃ̏���j�B�@�@�@�@�@�@�@��h��́u���S�剤�q�Ёv�ł��B�@�@�@�@�@�@�@���S�剤�q�̐������B�@�@�@�@�@�@�u���S�剤�q�v�̉���ł��B �@ �@���S�剤�q�i�ق�����������j�́A��\�㉤�q�̂ЂƂB�ܑ̉��q�̂ЂƂB �@���S��ƌ�����͎R�x�M�ɂ�����l��C�s�ɗR������B�l��C�s�ɂ����ẮA�R��̐��n�Ɏ���Ԃɔ��S�E�C�s�E���o�E���o�̂S�̖��݂��A������ʂ蔲���邱�Ƃɂ���Č�肪�J�����Ɛ����ꂽ�B���̂Ƃ��A���S�Ƃ͔����S�A���Ȃ킿�����ɓ���A�C�s�ւ̎u���ł߂邱�Ƃ��Ӗ�����B���Ȃ킿�A���S��Ƃ͐���ւ̓�������Ӗ����Ă���̂ł���B�i�ȏ�@�E�B�L�y�f�B�A���j �@�F����̃z�b�Ƃ����C��������Ă���P�V�[���ƌ�����ł��傤�B�X�̌������Ɍ}���̃o�X�������Ă��܂��B �@�P�V���Q�O���A�u���S�剤�q�v���o���B�P�U�W�����ɓ���A�F��쉈���𑖂�A�{�{�߂���ʂ�A�R�P�P�����։E�܁A�u�Ó������̗��@������v�ւ͂P�W���߂��A���y�Y��\�肵�Ă����ł���̓K�b�J���I�I�I�ł��A���A���q�v�w�ւ̏��~�̂��y�Y�́A�܂������X���J���Ă��������A�K���ɂ��ăQ�b�g���邱�Ƃ��o���܂����B�~�c�ւ̓����͂Q�O���R�O���߂��ƂȂ��Ă��܂��܂����B �@����̂T��ɂ킽��u�F��Ó������̗��v�̓��A�ł��^�t�ł���ƕ����Ă������Ƃ́A�S�����̒ʂ�ł����B�i�T��ڂ͗����ł����A�����͏\���ɏo���܂��B�j�@��蕔����́u�������ƂɁA���\���܂������H�v�Ƃ̖₢�����ɁA�u�\���߂���قNJ��\���܂����I�I�I�I�I�v�Ƒ����ł��鎄�B�ł����B |

�@

| ��ҋߋ��̗��� |

���n���q�̉����p |

�u��剤�q�v�̎�F�̂��ЁB�������Ƃ��̖ؗ��̒��ł͖ڗ����Ă��܂��B |

| �@�@�m��Q��@�F��Ó��E�����̗��n �Q�O�P�R�N�S���Q�Q�� �@���V�C�A�C�����ɐ�D�̃n�C�L���O���a�ƂȂ�A�܂��A�u��蕔�v����̎R������̊y�������[�h�Ŗ{���Ɋy�����u�������v�ƂȂ�܂����B�������R���P�O�L���i�u�������̗��v�܂ł��Q�L���A�u�F��Ó��v�̓��̂�W�L���j�Ƃ������ƁA�������o��~����\���ɂ���A�Ō�̓o��̂ł͂������ɑ��̐���ʂ�����܂������A�����̗]�͂��c���ړI�n�́u���n���q�ӂꂠ���p�[�L���O�v�܂œ������邱�Ƃ��ł��܂����B�O��Q���ォ��L�����u�ӂ���͂��̋Â�v�͍���͂���܂���B �@����́@�m��Q��n�@���ӘH�s���ǃo�X���ԏ�E�E�E�������̗��i�X�^�[�g�j�E�E�E����剤�q�i�_�C�����I�E�W�j�E�E�E���\�䉤�q�i�W���E�W���E�I�E�W�j�E�E�E�����{���q�i�I�I�T�J���g�I�E�W�j�E�E�E���n���q�ӂꂠ���p�[�L���O�i�S�[���j�@�@��Փx�@�n�C�L���O�����i��P�O�D�T�����@�W�����@��S�O�O���j�@ �@�V���R�O���@�~�c���@�W���P�O���@��g���o���B�u�I�m��SA�v�ŋx�e�B �@�P�O���S�Q���@��J�����H���������Ă���F��Ó��َ�O�ɓ������܂����B�@�@�@�@����n��Ɓu��K���q�v�ł��B�@�@�@�@�@�F��Ó��ق̎��ӂ͖̗t�̐F�ȂǁA�P�����O�̎��͏����ς�������͋C�͂���܂��B �@ �@�P�O���T�O���@�u��蕔�v�̂���l����荞��ł��܂��B�����A���ȏЉ�ƌF��Ó������̐���������܂��B����ł��B �@�P�P���O�T���@�o�X�����Ԃ��A���悢��u�������̗��v�ւ̕����n�߂̒n�_�ł��B�@�@�@�@�P�P���O�W���@����n��Ί݂��B�@�@�@�@�@�@�u��蕔�E�R������v�̎w���̉��ŁA�Ίݓ��H�ł̏����^�����n�߂܂��B�@�@ �@�P�P���P�R���@�u�F��Ó��E�������̗��v�֏o���ł��B�����܂ł͌F��Ó��ł͂���܂����B���̍����܂ł͂Q�����B�������狍�n���q�ӂꂠ���p�[�L���O�܂ł͂W�D�T�����Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�@�@�@�@�@�@�P�P���Q�R���@�����ɓo���čs���܂��B��P��ڂɉ����Ă������Ƃ͑S����������ŁA���K�ȑ����œo�邱�Ƃ��ł��܂��B�@�@�@�@�@�P�P���Q�X���@�����Ɂu����܂��v������Ă��܂��B�@�@�@�@�@�@�P�P���S�V���@�R�P�P�������y�����Ɍ����Ă��܂��B�@�@�@�@�@ �@ �@�P�P���T�Q���@�u�������̗��v���ԏ������܂Œ����܂����B��S�O���ŁA�W�����Q�S�S���A�����łQ�����o�������ƂɂȂ�܂��B�@�@�@�@�@�@���d�������J�ł��B�@�@�@�P�P���T�R���@�u�������̗��v�ւ̓����ł��B �@�����A���H�̂��ٓ������������܂��B����͖��̓����ł͂Ȃ��A�|�̔�ɕ�A���ɂ���A����܂����A�������킹�A�傫�Ȕ~�������ď{��⡂̖��X�`���t���Ă��܂��B�����������������A�o���܂ł������Ƃ��܂��B �@���X���̓W�]�䂩��̌i�ψē��B�@�@�@�@�����@�@�@�@�E���@�@�@�@�@���̉Ԃ��炢�Ă��܂��B�@�@�@�@���X���Ɂu�Ȃ��ւ������v�̉̎��������Ă��܂����B �@�P�Q���Q�W���@��蕔�R������H���u�V��ɓ��v�ւ̏W�����}��������܂����B�@�@�@�@�@�@�@�P�Q���R�R���@�u�V��̓��v�֏o���ł��B �@�P�Q���R�W���@���]���f���炵���n�_�ɁA���c�̐������߂��Ă��܂��B�@�@�@�@�@�@�P�Q���S�O���@�W���@�W�@�n�_���B�W���V�́u�����F��_�Ёv�t�߂ɂ������悤�ł����A��P��̐܂́A�����ւ̓����̊��т��炩�H�����Ƃ��Ă��܂��B������ɂ��Ă��A�T�O�O�������̕W���̂悤�ł��B�@�@�@�@ �P�Q���S�P���@�R������u�������v�̐���������A�S���ł��̕����߂Ă��܂��B��ԍ���������R�̍���ɂȂ�܂��B�������͕����ʂ�A���̐�ɊC��������n�_�Ƃ������ƂȂ̂ł��B�@�@�@�@�@�@�P�Q���S�S���@�����n��̈��Q�A�u�a��h���ׂ̋��E�����u�M�\�l�v�ɒ����܂����B�����F��_�Ђ֒�����O�ɂ͂�͂�A�u�M�\�l�v�����J�肳��Ă��܂����B�@�@�@�@�@�@�@ �P�Q���T�O���@�����ɂ��F��Ó��ɑ����������͋C�̐Ώ�̓����A��蕔�R������̌�ɂ��ĕ����܂��B�������������̓o��A���K�ł��B�@�@�@�@�@�@�@�P�Q���T�T���@�H�̍g�t�̍��͐�D�̍g�t���̒n�_�B��{�l�̈ߑ��𒅂Ă̍s��Q�������߂��܂��B�@�@�@�@�@�@�@�P�R�����x�@�X�ԕW���B�W�Ԃ���̂��̊ԁA�Q�O���łT�O�O���̋�������������ƂɂȂ�܂��B�g�t���̒n�_�ŗ����x�e�����Ă��܂��B�@�@�@�@�@�@�@�P�R���O�V���@�u�d�����v�@�ʏ́@�u�v�Ǘ��R�i������܁j�v�i�W���T�O�U���j�ւ̗V��������̕W��������܂��B��قǂɂ͋}��������Ă��邱�̓��ɏo��܂��B�@�@�@�@�@�@�@�P�R���P�P���@�P�O�ԕW���B�@�@�@�@�@�@�@�@�P�R���P�T���@�����r�i�����r�j�B�����n��̐����r�ŁA�����ɋI�B�˂ɂ���đ���ꂽ�Ƃ̂��Ƃł��B�@�@�@�@�@ �@�@�P�R���Q�S���@�����F��_�Ђ���P�D�V�����A��剤�q�܂ŁA�O�D�P�����̒n�_�܂ł��܂����B�@�@�@�@�@�@�@ �P�R���Q�X���@�P�P�ԕW���B��剤�q�̐Ԃ��Гa�������Ă��܂��B�@�@�@�@�@�@�@�P�R���R�O���@�W���T�W�U���i��������͂Q�S�X���o���Ă��܂��j�́u��剤�q�v�ɓ������܂����B�@�@�@�@�@�@�@�@�@��剤�q�̉���ł��B�@�@�@�@�@�@�@�@�Гa�ւ��w�肷��l�A�Y�������͉�X�F�̉��Ɗi�����Ă���Ă��܂��B�@�@�@�@�@�@�@�@�P�R���R�T���A��剤�q���o�����܂��B�@ �@�F��Ó����ӘH���u��剤�q�v�����B�i���ۂW�N�A�P�V�Q�R�N�ɋI�B�˂����łɎЂ̂Ȃ��Ȃ��Ă������q�ЂɗΓD�Њ�̔�����Ă��B���̔�ƕ���ŕ��Ɗ}�̎���ꂽ��K���q�Ɠ����}���k�����B��剤�q�ɂ́A�F��{�{�̒��������������낤�ƌ����Ă���B�j �@�P�R���S�R���@�}�ȎΖʂɐ����A�����A��̂悤�ɓV��ɓ˂��h�����Ă��܂��B�@�@�@�@�@�@�@�P�R���S�U���@�P�Q�ԕW���B�����~��̓������K���B�@�@�@�@�@�@�P�R���T�R���@���]�̗ǂ��n�_������܂��B������ƂȂ��Ă���n�_�ł��B�A�Ȃ��Ă���R�X�������I�ł��B�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�P�R���T�W���@�P�R�ԕW���ł��B�@�@�@�@�@�u�i�z�v����������܂��B�R�̓������i�R�ƎR�Ƃ̒J�Ԃɓ����镔���j�ɓy����ςݏグ�A���z���ē��Ƃ��A�����ɖ�A���Ă��܂��B���̍H�@���u�i�z�v�ƌ����Ƃ̂��Ƃł��B�@�@�@�@�@�@�@ �@�P�R���T�X���@�F��̃L�[���[�h�A�h�����h�A�h�������h�A�h�S��h�B����ł��B �@�P�S���O�W���@�P�S�ԕW���́u�\�䉤�q�v�ł��B�@�@�@�@�@�@�u�\�䉤�q�v�̐Γ��@�@�@�@�@�@�@�@�u�\�䉤�q�v�ʖ��u�d�y���q�i���イ�Ă����j�v�̐������@�@�@�@�@�@�@���̒n�_�͓��ɂ�����A���n���J���Ă��܂��B�������ɂ͓����ʂ��Ă���悤�ł��B���X�L���[�|�C���g�ɂ��Ȃ��Ă��܂��B�@�@�@�@�@�@�@�������u�t���̃g�C���@�@�@�@�@�����̉���}�ł��B�@�@�@�@�@�@���E��Y�����w�͂̈�ƌ�����̂ł��傤�B���������x�e�����A�P�S���Q�O���A�o���ł��B �@���u�\�䉤�q�v�����B�i�d�y���q�Ƃ�������B�\�䓻�ɂ���A�]�ˎ���ɂ͕t�߂ɐ����̒������������B�����̖����܂ő��ЂƂ����J���Ă������A���̐_�Ђɍ��J����p�ЂƂȂ����B�j �@�P�S���R�T���@�u�����n���v�ɑ������܂��B�@�@�@�@�@�@���ɏ���������Ă���̂ł��B�@�@�@�@�@�@����E�Q�w�l�œ|��ĖS���Ȃ�ꂽ���X�̉����͊F�u���x�T���v�Ƃ������Ƃł��B���̏����͒����̔�p�ƂȂ�܂��B�@�@�@�@�@�P�S���S�R���@�P�T�ԕW���ł��B�@�@�@�@�@�@�u���l�Y���~�Ձv�̐������B�@�@�@�@�@�@�P�S���T�S���@�P�U�ԕW���B�@�@�@�@�@�@�@�P�T���O�W���@�P�V�ԕW���B�@�@�@�@�@�@�P�T���P�W���@�u�㑽�a�����Ձi���݂��킿��₠�Ɓj�v�B�W���͖�U�O�O���n�_�ł��B�@�@�@�@�@�@�@�P�T���Q�O���@�u�܂ނ����v�B����܂ŁA���������Ō������Ă��܂������A���ł��u�炵���v���̂ł����B�@�@�@�@�@�@�@�P�T���Q�S���@�P�W�ԕW���B�@�@�@�@�@�@�@�P�T���R�Q���@�P�X�ԕW���B�@ �@�P�T���R�V���@���̒n�ɓ`���u�O�̌��`���i�����Â��łj�v�ɂ��Ă̐������B�@�@�@�@�����āA���{���q�܂łP����������ē��W���ł��B�@�@�@�@�@�@�@�P�T���S�Q���@�Q�O�ԕW���B�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�P�T���S�S���@�u���⓻�v�֓������܂����B�Ԃ��ʂ�铹�ƌ�������W���R�X�U���n�_�ł��B�@�@�@�@�@�@�@�@�߂��āA���̒n�Œ������c��ł��������Â��͂������Ă��܂��B�@�@�@�@�@�@�@�u���⓻�v������{���q�܂ł͌��������蓹�ƂȂ�܂��B�܂��A�ł������ɂ����Βi�ł��B�@�@�@�@�@�@�@�@�P�T���T�S���@�Q�P�ԕW���ł��B�@�@�@�@�@�@�@�P�U���@�u���{���q�v�܂łP�O�O���n�_�ɕW��������܂����B �@�P�U���O�U���@�u���{���q�v�֓����ł��B�v���Ԃ�ɒJ��̗������ɂ��܂��B�@�@�@�@�@�@�@�@�u���{���q�v�ɂ��Ă̐����ł��B�@�@�@�@�@�@�@�����ɂ���u�}���k�i�����Ƃ��j�v�ł��B �@���u���{���q�v�����B�i���⓻�̘[�ɂ���A�₪�}�s�Ȉב��̖�������B�Вn���h�����Č����邪�A�����Ɋ��S�ɐ������}���k���P���B �@�P�U���P�Q���@�Q�Q�ԕW���B�@�@�@�@�@�@�@�@�P�U���Q�Q���@���Ƌ͂��A�쉈���̓��������悤�ɂȂ�܂����B�@�@�@�@�@�@�@�@�P�U���Q�R���@�Q�R�ԕW���ł��B�����Ō�̕W���ƂȂ�̂ł��傤�B�@�@�@�@�@�@�@�@�����用�̍앨����邽�߂̐Ί_�͂��̂�����ɂ͓_�݂��Ă���悤�ł��B �@�P�U���Q�V���@�u���n���q�ӂꂠ���p�[�L���O�v�֑S�������ɓ������܂����B��������u���n���q�v�܂ł͎���ɂW�O�O���o�邱�ƂɂȂ�悤�ł��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u���n���q�ӂꂠ���p�[�L���O�v�ł͂��肢���Ă������u���݁v�����A���̑��̂��y�Y���w�����܂����B�F�A�P�O�D�T����������������A���g�̕\��ʼn߂����Ă��܂��B�@�@�@�@�@�@�����ł��ē��}�ō���́u�F��Ó������v���m�F�B�@�@�@�@�P�U���T�O���@�o�X���o�����A���ւ̋A�H�ɂ��܂����B�@�@�@�@�@�@�@ �@�u��蕔�̎R������v����N�t�ɁANHK�̔ԑg�Ń_�C�S������ē��������̃G�s�\�[�h���y���������Ă��邤���ɁA�u�F��Ó��فv�E�u��K���q�v�ɒ����A�����ŁA�u��蕔����Q�l�v�͉��ԁA�P�V���O�S���A�y�����b�����Ă��ꂽ�R������ɁA���ʂ�����܂����B �@�P�X���R�X���@�ʓV�t�̉���ʂ��A�Q�O�������O�ɂ͐��~�c�֓������邱�Ƃ��ł��܂����B�@ �@����A��R��ڂ͂U���P�O����\�肵�Ă��܂��B�u��蕔����v�ɂ��A�u���n���q�v����u���L���q�v�܂ł́A��P�O�D�U�����B�u�P�̓��v�Ƃ����h�D�������h�Ƃ̂��Ƃł����ǂ��ł��傤���H |

��K���q�O�̑傫�ȐΔ�B��������u���ӘH�������v���n�܂�܂��B |

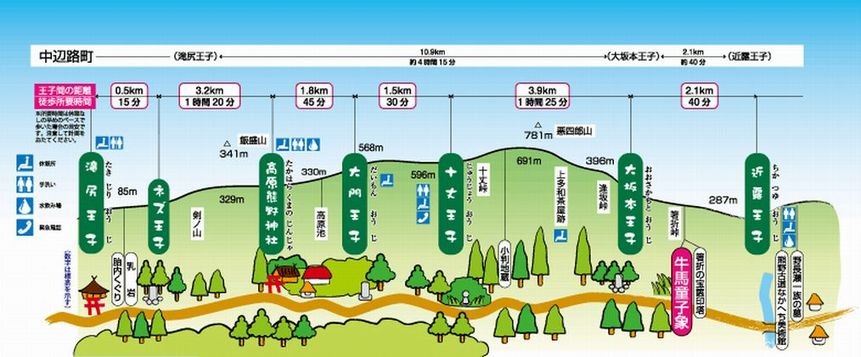

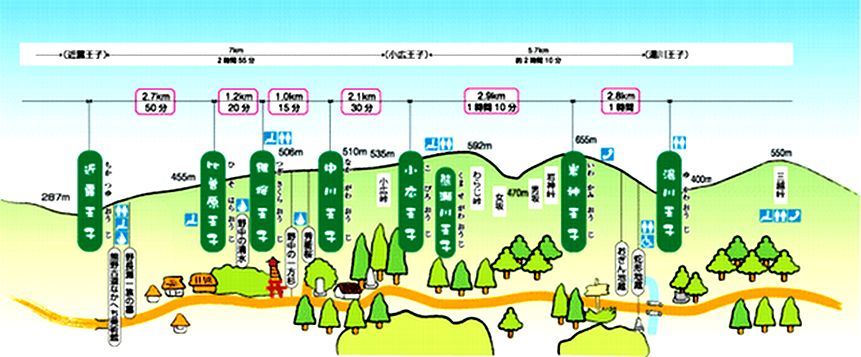

| �@�m��P��@�F��Ó��E�����̗��n �Q�O�P�R�N�R���Q�R�� �@�S�z���Ă������V�C���A�����͑��v�̂悤�ł��B�O�X����A�F��Ó�������������������Ă����̂ł����A����A�g���s�b�N�X����́u�F��Ó������@�o�X�c�A�[�v�Ɏn�߂Ă̎Q���o���邱�ƂɂȂ�܂����B�ǂ̗l�ȗ��ɂȂ�̂��A�T��S���ɎQ���ł��A�����Ɂu�F��{�{��Ёv�܂ł��ǂ蒅����̂��H�����̐S�z�͂���܂��B�ł���̑��̋�A����������g�̑����S�z�̎�ƂȂ�܂��B �@ �@����́@�m��P��n�@�F��Ó��فE�E�E����K���q�i�^�L�W���I�E�W�j�i�W���@�W�T���j�i�X�^�[�g�j�E�E�E���s�Q���q�i�l�Y�I�E�W�j�E�E�E�������F��_�Ёi�^�J�n���N�}�m�W���W���j�E�E�E�������̗��i�W���@�R�Q�X���j�i�S�[���j�@�@�R���@��Փx�@�n�C�L���O�����i��U�����@�W�����@��Q�T�O���j �@�ȍ~�́A���n��ɂ��ʐ^�𒆐S�ɂ����Љ�L���Ƃ��܂��B �@�V���S�O���@�~�c���������ԏ���o���B �@�V���S�U���@���s�����A�{���}���فA���̓�������ԑ������B �@�W���Q�X���@��A���������n����n�_�𑖂�܂��B �@�W���S�O���@�u�I�m��SA�v�ō����n�߂Ă̋x�e�ł��B�@�@�@���[������D���l�ԂƂ��Ắu�a�̎R���[�����v�̂��X���C�ɂ�����܂��B�@�@�@�@SA���ɂ͉Ԓd������A�F�Ƃ�ǂ�̉ԁX���B �@ �@�X���T�V���@�Г��Łu�F��Ó�����v�r�f�I���Ȃ�����܂��B�@�F��Ó��^�C�g���@�@�@�@�F��̎R�����@�@�@�@�F��{�{����@�@�@�@�F�쑬�ʑ���@�@�@�@�F��ߒq����@�@�@�Ȃǂ悵�܂��B �@ �@�P�O���Q�S���@��N�H�̑�J�ɂ��y������̕����H���Ǝv���܂��B �@ �@�P�O���Q�T���@�u��K���q�v�E�u�F��Ó��فv�֓����ł��B�@�@����n��A�u�F��Ó��فv���B�@�@�@�@�@��������ʂɓW������Ă���A���ɂ����̋M���A�M�w�l�̎Q�w�p�ł��B����Ȃ��Y��Ȏp�ł̎Q�w�Ƃ͎v���܂��B�@�@�@�@�W������Ă��u�F��w�S�̐}�ƌF��O�R�v�@�@�@�@�F��O�R�ƒ��ӘH�E��ӘH�@�@�@�@�ł��B �@ �@�P�O���S�O���@�u���E��Y�@�I�ɎR�n�̗��ƎQ�w�����ӘH�̔�v�i��ɑ�K���q�̒����Ƃ����Ԃ̕��X���ʂ��Ă��܂��B�j���B�e���A�u�F��Ó��ē��}�v���m�F���܂��B��K���q�������U��A���H�̂��ٓ������������܂��B���Y�i�̑傫�Ȕ~���Y����ꂽ�����������ٓ��ŁA�����X�`�̐ڑ҂�����܂����B�@�@�@�����́A�g���s�b�N�X����̃o�X���R��A���B�͂��̂Q���ԁA�S�U�l�̂����Ԃł��B�u��蕔�v�̕��́A�P��ɂ��A�Q���̕����S�����Ă���܂��B�@��K���q�����O�ŁA���̓�l�Ƃ̂��Ζ��B�@�@�@�F��Ó��̐����A���ӎ����̐����������܂��B�@�@�@���ւ́u��_�v�̕W���B�@�@�@�u�Ȃ��肭�˂����Q�w�����ے�����̕W���v�B�@�@�@�@�u��K���q�v�ł��B�@�@�@�@�����̌㒹�H��c�̌���i���������@�����̂����͂��̂����Ȃ�ށ@���������킽��@�R�͂̐��j�B�@�@�@���̐���������Δ��B�@�@�@�@��蕔����哱�̉��́A�o���O�̏����^���ł��B �@ �@�u��K���q�v�Ƃ́@�F���\�㉤�q�̂����ōł��d�v�����ꂽ���q�̈�ŁA�Њi�̍����ܑ̉��q�ł��B��̍����_�m�x�c��i�Ƃ���j���{���ŁA���l�߂��ŊC�ɂ������܂��B�j�ɂ�����A�Ó��͔w��̌��m�R�֓o��܂����A�������F��̗��̓�����Ƃ���Ă��܂����B�����̎Q�w�҂͂����̐�ł݂��������A�БO�Ōo���{�◢�_�y���s��ꂽ�Ƃ���Ă��܂��B�܂��㒹�H��c�͘a�̉���J�����Ƃ������Ă��܂��B �@ �P�P���S�T���@���q�̉���ʂ�A���悢��u�F��Ó��������v�̏o���ł��B�@�@�@�@�P�P���S�V���@��ɏo�������P���Ԃ̕��X�͊��ɋ}�ȍ⓹�ɒ��풆�ł��B�@�@�@�@���B�����悢��}��ɂ���������܂����B�@�@�@�@�@�P�P���S�W���@���B�̃O���[�v���}��ɒ��݂܂��B�@�@�@�@�@�P�P���T�P���@�ڂ̉��ɑ�K���q�������Ă��܂��B�@�@�@�@�@�@��̉��������蔲����Ə����͈��Y�ƂȂ�Ƃ����Ă����u�ٓ�������v�̐������@�@�@�@�@�@�c�̗̂��̂��߁A����͂����蔲���͂���܂��A�����ɔ`���Ă݂܂����B���b�N���z���ď�肭������܂����B�@�@�@�@�@�@�P�Q���P�Q���@�u����v�ɒ����܂��B�@�@�@�p���̐������ł��B�@�@�@�@�@����ȁu����v�̉��ɐԂ��݊����𒅂��Ă�����Ă��鏬���Ȃ��n�����u����Ă��܂��B�@�@�@�@�@�@�@�P�Q���P�X���@�u�s�Q�i�˂��j���q�v�ɒ����܂��B�@�@�@�@�@�u��蕔�v�̂��b���̊ԂɁA�Y������S���́u�F��Ó����ӘH���v�Ɉ�������Ă���Ă��܂��B����͊e���̍�ƂƂȂ�܂��B�i��K���q����u���m�R�v�̍⓹���S�O�OM�o�������̈ʒu�Ɂu�s�Q���q�v������܂��B��\�㉤�q�̒��ɂ͓����Ă��܂��A�l�W���q�Ƃ����Ђ��������Ƃ������Ă��܂��B�j�@�@�@�@�@ �@ �@�P�Q���Q�R���@�u��_�v����T�O�OM���ɒu����Ă���W���u�P�v�ɒ����܂��B���s�̌�蕔���͋x�݂��\���Ɏ�点�Ȃ���A�������Ƃ����e���|�ʼn�X���ē����Ă���Ă��܂��B�@�@�@�@�@�@�P�Q���Q�V���@��蕔���̍������Љ�Ă���܂����B�@�@�@�@�@�����̎ւ��̂������Ă���p��z�����A���C���E�ъ��܂��B�@�@�@�@�@�@�P�Q���R�U���@�ቺ�ɏo���n�_�������낳��܂��B����Ȃɓo�����̂ł��B�@�@�@�@�@ �@ �@�P�Q���S�V���@�W���u�Q�v�ɒ����܂��B�\���ɋx�݂�����Ă��܂����A�قڂP���Ԃ̓o�蓹�ł����B�@�@�@�@�@�P�Q���T�S���@�u���m�R�o�ːՁv�B�@�@�@�@�@���̐����B�@�@�@�@�@�@�@ �@ �@�P�R���O�U���@�W���u�R�v�B�@�@�@�@�@��K���q����P�D�T���������č����F��_�Ђ܂ł͂Q�D�Q�����̒n�_�ł��B�@�@�@�@�@�@�P�R���P�S���@�u�����n��v�������Ɍ�����n�_�܂ŗ��܂����B�@�@�@�@�@�@�u�ѐ��R�i�߂������܁j�v����t�߁A�R�S�O���̒n�_�ł��B�@�@�@�@�@�@ �@ �@�P�R���Q�T���@����̓�������A�W���u�S�v�̒n�_���B�@�@�@�@�@�@�@�@�P�R���S�R���@�W���u�T�v�̒n�_�͍����n��ւ̎ԓ��H�Ɍ�������n�_�ł��B�@�@�@�@�@��������͍ēx�̓o�蓹������܂��B�P�R���T�P���@�u�j�n�����v�B�@�@�@�@�@����̒���������[���Ă����l�X����ԁA�������Ȃ��ׁA�R�{�̐j�Œ����`������p�������Ƃ��炱�̖����t����ꂽ�Ƃ̌�蕔����̘b��������܂����B�@�@�@�@�@�@�@�P�S���O�V���@�����̓o��̏I�_�ƂȂ�NHK�A���e�i�n�_�ɓ����B��蕔����̘J���̌��t�����Ƃ��o���܂����B�@�@�@�@�@�@�@ �@ �@�P�S���O�X���@�W���u�U�v�n�_�B��≺��̓��̓����b�N�X���ĕ����܂��B���n������i�M�\�l���H�j���J���Ă��܂��B�@�@�@�@�@�@�@�P�S���P�R���@�u�����F��_�Ёv�܂ł͂O�D�S�����܂ŗ��܂����B�@�@�@�@�@�@�@�P�S���P�S���@�����n��̂ނ����ɋI�ɂ̎R�X���A�Ȃ��Ă��܂��B�@ �@�@�@�@�@ �@�@�P�S���P�T���@�u�����F��_�Ёv�֓����ł��B�@�@�@�@�@�@�����_�Ђ̗�����ǂ��@�@�@�@�@�@�@�{�a�ɂ��w�肵�܂��B�@�@�@�@�@�@�@��h��̖{�a�͐V�����ł��B�@�@�@�@�@�@�ς��ɂ����ɂ��Â�����ȁu�����̂��v�����{�������Ɏc����Ă��܂��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@ �@�P�S���R�T���@�u�����M�݁v����l�C�́u�������̗��x�e���v�ւ̓����B�����炵�̗ǂ��W�]��ŋx�e���܂��B�C�[�f�X�E�n���\�����Z�݁A�u�Ƃ�����A���E��Y�ɂȂ���������H�v�@�Ƙb�����Ƃ����鍂�����̗��n��̌i�ς߂܂��B�@�@�@�@���ʁA�����A�����ɍ����R�P�P�����A�x�c�삪�����Ă��܂��B�@�@�@�@�@�@����A���Ԃ��������A�~�܂����肵�Ă��܂��B�@�@�@�@�@�@�E��A�i�X���̌������ɁA�k���̎R�X�������ɏd�Ȃ��Ă��܂��B�@�@�@�@�@�����āA����ł��B�@�@�@�@�@�@�P���Ԃ̕��X�̌�A�P�T���ɏo�����A�o�X�����Ԃ��Ă���n�_�܂ō~��܂��B �@�o�X��܂ł̋}�Ȃ����Ċ댯��������⓹���Q�T�������ĐT�d�ɍ~��܂��B��Q��ڂ͂��̓���o��K�v������܂��B��ςȂ��ƂɂȂ�\�������܂��B�P�T���Q�T���@���n��A�o�X�̒��ԏ�i�Ó��̗��j�܂��B �@��蕔����̐�D�̃��[�h�̌���ŁA�����͂Ђ��̒ɂ݂��o���A�����ɉ��R���邱�Ƃ��o���܂����B�L�����Ƃł��I�I�I �@�A��̃o�X�̒��ŁA�Y������撣���Ă���A���Ă��ꂽ�A�R�n�_�̋L�O�X�^���v�������ꂽ�u�F��Ó����ӘH���v�Ղł��܂����B �@ �@�P�j�@��K���q�@�@�@�@�@�@�@�Q�j�@�l�Y���q�@�@�@�@�@�@�@�R�j�@�����F��_���@�@�@�ł��B �@�A��͓��̉w�Ŋ��k�ނ��w���A�u�ݘa�cSA�v�ŋx�e�B�P�X���O�ɂ͖k�V�n���̒n�_�ɖ����A�邱�Ƃ��ł��܂����B�@ �@����A��Q��ڂ͂S���Q�Q���i���j�ɗ\�����Ă��܂��B���V�C�ł��邱�Ƃ��F���Ă��܂��B�����ŁA��ҋߋ��̗��ɂ��ڂ��܂������A�g���s�b�N�X����́u�F��Ó��̗��v�̗\����Čf���܂��B�@ �m��P��n�@�F��Ó��فE�E�E����K���q�i�^�L�W���I�E�W�j���X�^�[�g�E�E�E���s�Q���q�i�l�Y�I�E�W�j�E�E�E�������F��_�Ёi�^�J�n���N�}�m�W���W���j�E�E�E�������̗��i�S�[���j�@�@�R���@��Փx�@�n�C�L���O�����i��U�����@�W�����@��Q�T�O���j �@ �@�m��Q��n�@�������̗��i�X�^�[�g�j�E�E�E����剤�q�i�_�C�����I�E�W�j�E�E�E���\�䉤�q�i�W���E�W���E�I�E�W�j�E�E�E�����{���q�i�I�I�T�J���g�I�E�W�j�E�E�E���n���q�ӂꂠ���p�[�L���O�i�S�[���j�@�S���@��Փx�@�n�C�L���O�����i��P�O�D�T�����@�W�����@��S�O�O���j �@ �@�m��R��n�@���n���q�ӂꂠ���p�[�L���O�i�X�^�[�g�j�E�E�E�����n���q�i�M���E�o�h�E�W�j�E�E�E���ߘI���q�i�`�J�c���I�E�W�j�E�E�E���p�����q�i�c�M�U�N���I�E�W�j�E�E�E���G�t���i�q�f�q���T�N���j�E�E�E�����L���q�i�R�V���I�E�W�j�i�S�[���j�@�T���@��Փx�@�n�C�L���O�����i��P�O�D�U�����@�W�����@��Q�O�O���j �@ �@�m��S��n�@���L���q�i�X�^�[�g�j�E�E�E���`�n���i�W���K�^�W�]�E�j�E�E�E�����쉤�q�i���J���I�E�W�j�E�E�E�����@���q�i�C�m�n�i�I�E�W�j�E�E�E�����S�剤�q�i�z�b�V�������I�E�W�j�i�S�[���j�@�@�U���@��Փx�@�n�C�L���O�����i��P�P�����@�W�����@��R�T�O���j �@ �@�m��T��n�@���S�剤�q�i�X�^�[�g�j�E�E�E�����ۉ��q�i�~�Y�m�~�I�E�W�j�E�E�E�����q���q�i�t�V�I�K�~�I�E�W�j�E�E�E���P�����q�i�n���C�h�I�E�W�j�E�E�E���F��{�{��Ёi�S�[���j�@�@�V���@��Փx�@�n�C�L���O�����i��V�����@�W�����@��Q�O�O���j �@���̑��ɁA�X���@�m�Ԗ؉z���n�R�[�X�i���S�剤�q�`�D�ʐ_�Ё`�Ȃ���n���`���̕q�j�@�@�m����z���n�R�[�X�i���̕q�`�@���n���`����`�F��{�{��Ёj�@������܂��B�@ |

| ��ҋߋ��� |

| ���t�̗��� |

| ���s�̗��� |