|

| 京都市内・きぬかけの道 |

| 2014年5月20日 「金閣寺舎利殿」と杜若の咲く「鏡湖池」です。 |

|

| 4月9日の嫁さんとの下見、5月20日、21日の友人たちとの旅をゴチャマゼにしてのページを作ることになります。仁和寺の「御殿」へは5月20日の仲間達との旅でした。「御室桜」は過去にページにした記憶があります。2008年4月12日のことです。 |

クリックすると拡大します。 |

| 臨済宗相国寺派 金閣・鹿苑寺 5月20日、午後1時、京都グランヴィアホテルロビーに6人が集合、荷物を預け、タクシーで金閣寺へ向かいます。2時頃には金閣寺へ到着、バス駐車場には多くのバスが止まり、多数の修学旅行生徒が列を作り歩き進んでいます。その多さにジジイ組6人は圧倒されます。 受付で参拝料を支払うと、「金閣寺舎利殿 御守護」のお札をいただきます。入り口ではこのお札を提示し、言葉別(日本語・英語・中国語・韓国語のようです)の入場券をもらいます。我々はもとろん日本語のものです。 「鏡湖池」の向こうには金箔で覆われた金閣(舎利殿)が望まれます。見事なものです。桜の時期を過ぎ、池には紫の「カキツバタ」が印象的です。さらに池の中央に「蓮の花」が開き始めています。 「金閣(舎利殿)」は、金箔を張り詰めてから時間がたち、落ち着いた輝きが増していました。日本にとっては大切な宝物でしょう!!! ここで、杜若(カキツバタ)、花菖蒲、あやめ(菖蒲)について。 杜若ー水辺に咲いている。中輪・せいは50〜70cm・花弁の元に白の目型模様。5月中旬から6月中旬。 花菖蒲ー水辺に咲いている。大輪・せいは80〜100cm・花弁の元に黄色の目型模様。5月下旬から6月中旬。 あやめ(菖蒲)−乾いた土地に咲いている。小輪・30〜60cm。 1) 金閣前の鏡湖池には紫色の杜若(カキツバタ)が。(A) 金閣(舎利殿) (B) (C) (D) 2) 鏡湖池にハスが咲き始めています。(A) (B) 4月9日、嫁さんとの下見の折の金閣寺はさくらの花が満開でした。その折の写真を以下に。 1) (A) 金閣(舎利殿) (B) (C) 「屋上の鳳凰} (D) (E) (H) 2) (A) 「銀河泉」 (B) 「巖下水」 (C) 「金閣寺垣」 (D) 「龍門の瀧」・「鯉魚石」 (E) 「白蛇の塚」 (F) 高台から金閣の地勢を確認します。 (G) お抹茶が楽しめます。20日は仲間と美味しい時間を楽しめました。 (H) 桜の花びらが散っています。 (I) 苔の散る花弁の風情は日本のものです。 栞の金閣寺部分は 金閣寺 鹿苑寺(ろくおんじ) 応永4年(1397)広大な山荘(西園寺公経の山荘)を手に入れた義満は「文化的自己主張」としての金閣(舎利殿)を中心に、新たに華麗な殿楼の造営をはじめるのである。義満はここで政務をとり、公家貴族をあつめて和歌や管弦、猿楽を催し、のちに北山文化といわれる華やかな一時期を開く。 そして、ようやく応永15年に後小松天皇の行幸を迎えて盛大なかつ正式な御ひろめをおこなったわけで、義満の自己主張は天子に届いたのである。しかし、義満は咳病を患って2ヶ月後に急逝してしまう。(毒殺説も)法号は「鹿苑院天山道義」、鹿苑院とは、釈尊が仏の悟りをえたのちはじめて説教した場所の「鹿苑苑」からの名である。・・・(以上「京都の寺社 505を歩く」 |

|

| 龍安寺 もと徳大寺家の別荘を、宝徳2年(1450年)に細川勝元が譲りうけ禅寺に改めたが、戦災で焼失し、明応8年(1499年)細川勝元が再興した。美しい鏡容池は藤原時代の由緒をどどめ、方丈前庭の枯山水庭園は俗に虎の子渡しと称されて有名である。 禅では自己が「三昧」 「無」 になりきることによって自他一如の世界を自覚し、その自覚を通して出てくるものは、山川草木ことごとく神、仏であるとするが、この庭はそうした禅の極致を表現した永遠に新しい庭といわれ、時間、空間を越えて、静かに心眼をひらき自問自答するにふさわしい庭といえよう。(入場券の裏面です) 下見で気に入った鏡容池の周辺を、皆さんを案内することにしました。 1) (A)「龍安寺前につきました。 (B) 前戦争の折にビルマ戦線での戦死者を祀る「パコダ」があります。 (C) 「石庭」のミニチュアです。 (D) お目当ての「石庭」です。 (E) 方丈内を歩きます。 (F) (G) 蹲踞(蹲・つくばい) (H) 吾唯足知の文字が書かれています。(吾れ唯だ足るを知る) (I) 侘助椿(わびすけつばき) 外人、修学旅行の皆々様が出す騒音はジジイ連中には耐えられるものではありませんでした。 2) 4月9日、下見の折の「さくら・さくら」の写真を以下に。 (A) 木蓮(モクレン)と枝垂桜が迎えてくれました。 (B) 鏡容池の周辺は満開のさくら・さくら (C) (D) (E) (F) 納骨堂パコダと桜苑に入ります。 (G) 咲き誇る桜の庭を散策します。 (H) (I) (J) (K) (L) (M) 鏡容池に戻り、今一度桜吹雪を体験します。 (N) 花弁が雪のように散り、地上にはその散り跡が印されています。この時期しか観ることが出来ない風景といえるでしょう。 3) 石庭のある方丈庭園への道を歩きます。 (A) 「史跡方丈庭園の案内」 (B) (C) 石楠花(シャクナゲ)が早くも満開です。 (D) 「石庭」を騒がしく眺めるヒトヒト。 (E) (F) 江戸時代の「石庭」案内 (G) 海外の人々も桜を鑑賞しています。 (H) その枝垂桜をアップしてみました。。 (I) 見納め・感動の鏡容池を撮ることができました。。 龍安寺と石庭 ・・・この石庭は、例えば西芳寺すなわち苔寺の上段の庭とは違っている。苔寺の上段の庭は夢窓疎石が若き日に修業を積んだ深山を表すとともに、彼の禅の悟りの厳しさを示すものであった。そしてまた大徳寺塔頭の大仙院の庭は仏のいる山から流れ出る川が、とうとうと海に流れる雄大な景色を白砂の陰影で示しているのである。そこには舟もあり堰もあり、その庭はおおむね抽象的表現でありながら、具象的表現のところもある。 しかし、この龍安寺の石庭が表すものはまったく海と、海に浮かんだ15の島にすぎない。景色として大変単純な景色であり、それを芸術として見れば、全く抽象芸術である。具象らしいものは何一つなく、一面の白砂と15個の石のみである。・・・ 大山平四郎氏の『龍安寺石庭―7つの謎を解く』で、大山氏はまず画僧雪舟等楊がほぼ確実に造った庭と言うことのできる山口市の常栄寺の三山五岳の庭に着目する。雪舟は画僧であったが、多くの庭も造った。・・・そこで大山氏は雪舟の影響を受けた子建寿寅(しけんじゅいん)をこの石庭の作者とする。・・・苔寺は下段の庭に大きな池があり、平安時代から貴族の遊覧の池であった。夢窓疎石はこの庭に対応して上段の庭に枯山水の石庭を造った。龍安寺もまた、舟を浮かべて遊覧できる下の鏡容池に対して、上の庭として石庭を造ったのではないか。・・・(以上 京都発見 8) |

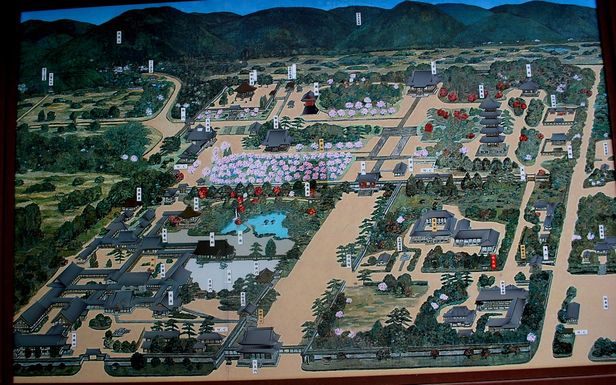

クリックすると御殿内の配置図です。 |

| 仁和寺・旧御室御所(真言宗御室派総本山) 龍安寺を出て、仁和寺に向けて「きぬかけの路」を歩きます。 この「きぬかけの路」周辺の地図です。 約、20分の道のりで、「仁王門」へ着きます。 9日の下見では、御室桜はまだ”つぼみ”との案内であったため、 境内の桜の撮影を撮影しました。 清宮様参拝記念樹のさくら。 20日、3時45分、「仁和寺東門」に到着、ジジイ連中の疲労感を考え、「御殿」を鑑賞しながら、休むこととしました。「御殿」内には、「本坊」、「黒書院」、「白書院」、「霊明殿」、「宸殿」があり、「南庭」の向こうの「勅使門」を、池と緑の「北庭」を縁先に座り、ゆっくりと鑑賞しました。 1) 本坊、玄関先の御室流華道で迎えてくれます。 2) 白書院回廊から南庭、勅使門。 3) 宸殿正面を回廊脇から。 4) 宸殿回廊から、白砂、池が配された北庭。 5) 北庭には「飛濤亭」が見えます。 6) 「霊明殿」回廊から北庭を。 7) 落ち着いた北庭の風情 8)宸殿内の襖 9) 宸殿とは 10) 「白書院」 11) 白書院襖絵 12) 黒書院の扁額「功参造化」(天のなせる業といっていいほど絶妙な神業)(清朝末期、四川提督だった宋慶敬という人がどこかのお寺に奉納したものとのこと) 13) 黒書院襖絵 仁和寺 御室といえば、京都の人はまず御室桜のことを考える。御室桜は仁和寺の中門から金堂に至る参道の西側に、200本ほど植えられている桜を意味するが、例年4月10日頃に咲く円山公園の桜より10ほど遅く、4月20日前後に見ごろとなる。御室桜が散ると、春が終わったという実感がひしひしとわき、仁和寺は最後の桜をめでる京都人でにぎわう。・・・ 御室仁和寺は明治維新においても大きな役割を果たす。仁和寺の第三十世門跡、最後の法親王である伏見宮出身の純仁法親王は、慶応(1867)3年の王政復古とともに還俗され仁和寺宮 嘉彰(よしあきら)となり、翌年の鳥羽伏見の戦が起こるや軍事総裁に就いて、征夷大将軍になり、仁和寺の霊明殿須弥壇前の水引をもって錦の御旗を作り出陣した。この御旗の威力は大変なもので、・・・ もう一つ、この仁和寺に甚だ教務深い終戦秘話が伝えられている。昭和20(1945)年1月二十日、五摂家の筆頭にあたる近衛家の嫡男であり、総理大臣を務めたことのある近衛文麿が、表向きは聖戦完遂の祈願のため突然仁和寺を訪れ、歴代の法親王の位牌が安置されている霊明殿を参拝した。その時、仁和寺の岡本慈航門跡と数時間密談し、その後、岡本門跡は仁和寺から西へ約200メートルある近衛家の別邸の陽明文庫に向かったが、そこに2.26事件当時の首相であった海軍出身の岡田啓介と時の海軍大臣米内光政、それに近衛文麿が待っていて、4人でひそかな会談がおこなわれた。その議題の中心は日本が無条件降伏し天皇の戦争責任が追及された場合に、皇室の安泰をいかに図るかということであった。そして宇多天皇の例に倣って、昭和天皇を仁和寺に迎え、落飾を願ってはという案が真剣に討議されたという。(京都発見 7) 閉門となる案内(17時)が、日本語、英語、中国語、韓国語で連続して流れています。「仁王門」を5分ほど前に出て、時間調整のため、嵐電北野線御室仁和寺駅へ向かいます。嵐電は終点「北野白梅町駅」へ。ここからはバスで銀閣寺道まで。丁度予約時間の18時となっていました。 「草喰(そうじき)なかひがし」 この旅のメインメニューのひとつです。 1) お料理 A) 「八寸」飾りの野菜、鞘付きエンドウなど B) 「耳型の器」山ウドのお浸し C) 「茶わん蒸し」 D) 「焼き物」アマゴの炭火焼き、骨はカリカリに焼かれています E) 「ごはん」炊き上がったばかり F) 「緋鯉」器には G) 「椀物」 H) 「玉ねぎと鞘付きエンドウ豆」 I) 「鯉のあらい」 この後は、いつもの「オクドさんで炊き上げたご飯です。 お料理の内容には記憶が全くありません。会話とお酒で忘れてしまいました。ゴメンナサイ!!! でも、満足、満足!!!!! 10時から12時過ぎまでは、このメンバーでの、久しぶりのカラオケ。まだまだ、若いんです!!!!!さらに、ホテルでワインを2時ころまで?時間はもちろん、定かではありません。私はお先に失礼しました。 |

クリックすると伏見全体図です。 |

| 5月21日 京都の酒処、「伏見」へ足を運びました。まず、「黄桜酒造」の「カッパカントリー・カッパ天国」へ、「昔懐かしい清水昆氏の色気十分の漫画」。 幕末、歴史の一つのしるし、1) 「寺田屋」へ A) 寺田屋 B) 寺田屋は史跡に指定されています。 C) 龍馬の碑 D) 室内の龍馬の絵 E) 龍馬の拳銃? F) お龍の絵 G) 第一次寺田屋事件の折、上意討ちとなった9人の薩摩藩士 “同志”による殺し合いになった維新史最大の惨劇「寺田屋事件」 寺田屋は京の近郊(現在は京都市内」の伏見にあった。薩摩藩御用達の宿屋である。注意すべきはこの時代の人間にとって伏見は京(洛中)ではない、ということだ。「寺田屋に泊まったが京には入っていない」という言い方も成立するのである。 この寺田屋は、これから述べる薩摩藩同士による第一次寺田屋事件の舞台となり、4年後に坂本龍馬が幕史に襲われ、あやうく捕まりそうになるという事件(第二次寺田屋事件)の舞台ともなった。この時、周囲を幕史に取り巻かれているのに気が付いた寺田屋の養女お龍が、裸のまま浴室を飛び出し龍馬に危険を知らせたという有名なエピソードがある。 一方、池田屋は洛中の三条木屋町にある。 あの新撰組(「新選組」とも書く)が勤皇浪士を大勢殺傷した池田屋事件で有名である。・・ 「逆説の日本史」井沢元彦氏 より 2) 「月桂冠大倉酒造記念館」へ A) 大倉酒造記念館内部 B) 「石灯籠」 C) 「三十石舟神輿」のレプリカ 3) 「十国舟」への乗船し「伏見港」へ A) 「十石舟乗り場」 B) 京都疎水と高瀬川の合流した流れ。ここから宇治川への流れ落ちます。 C) 「三栖閘門」に十石舟が着きます。 D) 「三栖閘門」と宇治川、向こうは国道一号線です。 E) 宇治川に注ぐ地点です。 F) 伏見港跡として公園になっています。 G) 「角倉了以」の碑 H) 「龍馬とお龍の道行の碑」 仲間とこの道を散策しました。 この地は「鳥羽伏見の戦い」の激戦地だったようです。 散策の途中で、この地の風情を感じることが出来ました。 I) 十石舟は月桂冠酒造の横を通ります。 掘割を挟んだ道から酒造の木の壁を撮りました。 J) 「伏見港」のジオラマ 伏見港 桃山時代の1594年(文禄3年)、豊臣秀吉は宇治川の治水および流路の大幅な変更を目的として、一般に「太閤堤」と呼ばれる槇島堤や小倉堤の建設をはじめとする大規模な工事を前田利家らに命じて行ったほか、宇治橋の撤去および巨椋池を介した交通の要衝であった岡谷津[1]・与等(淀)津の役割の否定、さらに小倉堤の上に新設した大和街道と城下を直結する位置に肥後橋[2]を設けたことにより、陸上および河川の交通を伏見城下に集中させた。伏見には、宇治川と濠川(ごうかわ、ほりかわ)を結ぶ形で港が設けられ交通の要衝となり、三十石船が伏見と大坂の間を行き来した。[3] 江戸時代には角倉了以・素庵父子が高瀬川を開削し京都と伏見が結ばれたことから、港の役割はさらに増した。幕府の伝馬所(問屋場)も置かれ、参勤交代の大名が立ち寄るために本陣や大名屋敷も置かれていた。幕末期には坂本龍馬が伏見港の船宿である寺田屋を常宿としていたのは有名である。 三栖閘(みすこうもん) 陸上交通が発達していなかった江戸時代から明治時代には、京都〜大阪間を結ぶ淀川舟運が重要な輸送手段となっていました。その流通拠点となっていた伏見港は「京都の玄関口」として繁栄していました。1918年(大正7)に始まった淀川改修増補工事により、1922年(大正11)から着手した宇治川右岸の観月橋〜三栖の間の築堤工事により、伏見港と宇治川との船の通航ができなくなりました。 このため、淀川へとつながる宇治川と濠川との間を船が通航できるよう、1929(昭和4)3月31日、宇治川と濠川との合流点に三栖閘門を建設しました。(以上 ウィキペディアより) 「鳥せい」にて締めの昼食。お酒が進まないお仲間がいましたが、無事に締めの会を終えることが出来ました。秋は「伊勢神宮」への旅を試みる?お宿の心つもりがある東京在住の友人に日程、お宿を依頼しました。 |

| 作者近況の欄です9. |

| 大覚寺へ 「千代の古道」(嵯峨の山 みゆき絶えにし 芹川の 千代の古道 跡はありけり (後撰集) 行平 朝臣ー「梅宮大社ー広沢池ー大沢池、大覚寺ー嵐山)をたどっています。 「旧御室御所茶所(きゅうおむろごしょちゃしょ)(印空寺ー印空寺(いんくうじ)は京都市右京区にある西山浄土宗の寺院である。)」前を通ります。 「仁和寺」を出て、30分ほどで「広沢池」へ着きました。池の傍らに桜が咲いています。 静かな佇まいの池面の向こう岸には「清滝」方面の山が見えています。 「広沢池」は 広沢池を詠った歌集が立てられています。 池を左に入ると船着き場があり、静かな池の向こう岸に桜が咲いています。 15分ほどで「大覚寺」に着きます。 門前の広場にの桜はまさに満開!!!桜吹雪が舞っています。 「大覚寺」門内に入ります。 「大覚寺」内 A)広くゆったりとしたお寺の内部 B)各御部屋の襖絵は見事なものです。 C)「大沢池」も境内の一部なのでしょう。 大覚寺を出て、「JR嵯峨嵐山駅」へ向かいます。途中「六道の辻」を通ります。「六道の辻」は東山にある、小野篁の逸話で名高い「死の六道の六道珍皇寺」付近が有名ですが、こちらのは「生の六道」である「福生寺」の跡のようです。 「嵯峨嵐山駅」で「福知山線」の駅名を確認し、 京都駅まで戻りました。 仁和寺の門前で躓いて転倒、仁和寺から大覚寺、JR嵯峨嵐山駅までは結構な距離でホント疲れました。 |

| 作者近況の欄です9. |