|

|

| 東海自然歩道標識・左、玉烈・右、白山神社へ 隠口、泊瀬のたたずまい。 |

玉烈神社です。 |

| 泊瀬(はつせ)の道 |

| 12月20日(土)は今年始めての寒気襲来で、名古屋から東は雪、金閣寺の雪景色が朝のテレビで放映されました。ここ大住も雪が舞い、冷たい風が吹き荒れています。でも、Nさんと2人元気で出発です。 今日の旅”泊瀬の道”は、山辺の道の続きとも言える旅ですが、近鉄線桜井駅の次の駅、朝倉駅から歩くこととしました。長谷寺までの道です。 |

| 初瀬(はせ)の追分 東はお伊勢 西はなにわで 北は奈良 この地、泊瀬地方は、万葉人から「隠口(こもりく)」の泊瀬と愛称されたように、山に囲まれた、一種隠れ里に似たたたずまい地で、ほぼ中央に初瀬川がながれています。 平安時代から中世にかけては長谷詣の道として賑わい、長谷寺の名が「源氏物語」や「枕草子」にみられ、「更級日記」「蜻蛉日記」の作者などは、自ら長谷詣をしたようです。 |

| 泊瀬山辺の道 朝倉駅を下車し、雪の舞うなか三輪山麓へ向うと、玉烈(列)神社(たまつらじんじゃ)へ出ました。玉烈神社は、三輪明神の摂社で、大物主神の御子玉列王子神を祭神としている所から名づけられているようです。この神社のとなりに、阿弥陀堂(慈恩寺)があり、チョットだけ開けた扉から、ご本尊阿弥陀如来を拝むことが出来ました。 三諸(みもろ)つく 三輪山見れば こもりくの 泊瀬の檜原(ひばら) 思ほゆるかも(巻7・一〇九五) |

|

|

| 東海自然歩道標識・左、玉烈・右、白山神社へ 隠口、泊瀬のたたずまい。 |

玉烈神社です。 |

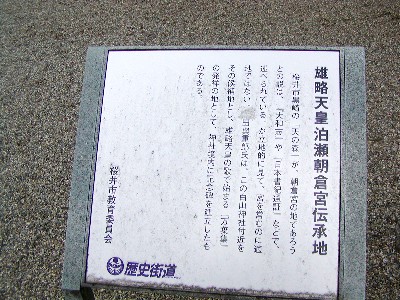

| 万葉開巻の地 玉烈神社から東へ、ゆっくりと歩くと、白山比咩(しろやまひめ)神社です。 この境内に、「万葉初耀讃仰碑」が立っています。この神社の後方の山の手に、雄略天皇(二十一代)の泊瀬朝倉宮(はつせあさくらのみや)跡と伝えられる小台地があります。 万葉集の巻頭は、「泊瀬朝倉宮に天の下治めたまふ天皇(すめらみこと)の代(みよ)、大泊瀬稚武(おおはつせわかたけ)天皇」という標目で始まります。 雄略天皇のお歌 籠(こ)もよ み籠持ち ふくしもよ みぶくし持ち この岡に 菜摘ます児 家聞かな 名告(なの)らさね そらみつ 大和の国は おしなべて 我こそ居れ しきなべて 我こそいませ 我こそば 告(の)らめ 家をも名をも (巻1・一) 泊瀬の丘で、籠をかかえて菜を摘んでいる乙女に、雄略天皇が求婚している歌です。明るく、清々しい、大らかさが感じられる長歌ですね。 |

|

|

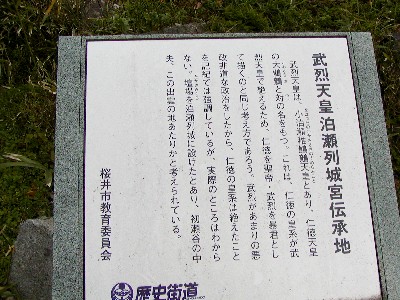

| 隠口(こもりく)の泊瀬 「隠口」は泊瀬の枕詞。平野部の国中(くんなか)とは異なる山峡の小国を形成していた地形に対して表したものでしょう。 こもりくの 泊瀬小国(おぐに)に 妻しあれば 石は踏めども なほし来にけり (巻13・三三一一) さらに東に下ると、出雲の集落があります。ここに、十二柱神社(じゅうにはしらじんじゃ)が鎮座します。この境内一帯は、武烈天皇(二五代)の泊瀬列城宮(はつせなみきのみや)にあてられています。 雄略天皇、武烈天皇については別ページで紹介したいと思います。 |

|

|

| 武烈天皇・泊瀬列城宮跡碑 | 泊瀬列城宮伝承地掲示板 |

| もうひとつの朝倉宮 「万葉の道」の文中で、上岩坂にもうひとつの雄略天皇朝倉宮があると触れられています。この機会にぜひ訪ねてみたいと考えていたので、南へ急坂を約2キロ、息を切らしながら登りつめ、宮跡とされる十二神社に着きました。 陽当たりの良い黒崎の伝承地とは異なり、泊瀬谷南方連山の山陰の陰地にあります。気候・風土的条件では黒崎のほうが適地ですが、宇陀へぬける間道として利用された狛峠越えの道の脇のこの地もけっして頭から否定されるものでもないようです。 伝承地から引き返してくると、初瀬川をへだてて、対岸には正面に初瀬山(548m)があり、巻向山、天神山など泊瀬の山並が一望できます。 こもりくの 泊瀬の山の 山なみに いさよふ雲は 妹にかもあらむ (巻3・四二八) 土形娘子(ひじかたおとめ)を泊瀬山に火葬してとき、雲を火葬の煙に見立てて人麻呂がよんだ挽歌です。 |

|

| もうひとつの朝倉宮とされる十二神社です。ここまでの道は厳しかった!! クリックすると初瀬山をはじめとする対岸の山並です。冬のたたずまい!! |

| 長谷寺 (長谷寺全景写真です。) 朝倉駅に10時前に着き、長谷寺門前町へは、1時前につきました。約3時間の行程で、疲れと空腹を感じ、お昼とすることの意見一致をみました。 長谷寺は新義真言宗豊山(ぶざん)派総本山で、末寺は3000余を数えます。西国33ヶ所第8番札所としてとみに有名です。また、本尊・十一面観音は御身の丈3丈3尺6寸(10m余)、光背4丈1尺(12m余)の巨大な仏様で、楠の霊木で作られている、我が国最大の木造仏です。 お寺は、まもなく始まる初詣の前の静けさ、若いお坊さんたちが大掃除に余念がありませんでした。雪の舞い散る境内の雄大な風景を心置きなく楽しんで、今日の旅を締めることとしました。 |

|

| 長谷寺の登り回廊です。 クリックすると舞台からの雪が舞う風景となります。 |

| 作者近況の欄です9。 |