|

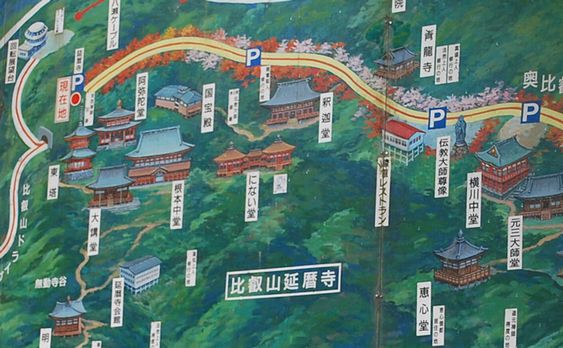

| 比叡山延暦寺 日本仏教の母山、霊峰比叡が1200年の時を超え、全世界の宝として光芒を放つ。 1994年12月、比叡山延暦寺はユネスコの世界遺産条約によって世界文化遺産として登録が認定された。 伝教大師最澄が山上に草案を結んで以来、多くの高僧を輩出してきたこの緑の名峰に、人類の生み出した 偉大な文化として輝かしい光が、1200年の歴史を超えていま新たに煌きはじめたのである。比叡山に 延暦寺という堂塔はない。比叡山そのものが延暦寺を表わし、この山の自然、諸堂、そこに修行する人、 訪れる人すべてが僧伽を形づくる。(以上、比叡山延暦寺小誌によります。) |

|

静寂の浄土院境内 |

| 比叡山へ 10月11日・12日予てから計画されていた琵琶湖東岸・休暇村近江八幡への旅に出ました。同じ仕事をする還暦を越えた仲間5人(ジジ連と名付けています。)で同じ車にのり、古い艶歌を楽しみ、たまには仕事の悩みを話しながらする旅はこれまで、皆生温泉、南紀勝浦温泉、火の谷温泉など楽しんできています。 今回は滋賀県近江八幡市にある休暇村への旅。仲間の一人が比叡山延暦寺にいったことが無いとのことで、途中延暦寺を一回りすることとし、時間の制限が少ない今回は東塔・西塔・横川(よかわ)を全部お参りする計画を立てました。 天気予報では、雨は朝のうちに上がるとのことでした。予報どうりに6時ころには雨は上がりましたが、比叡山の雨雲はまだ抜け切っておらず、琵琶湖の眺望はいまひとつです。夢見が丘展望台(10時丁度です。)で小休止し、下界を眺めると、徐々に雲があがって来ています。東塔駐車場に車を入れ、入場します。 梅原猛氏の「最澄と空海」第1章 桓武帝と最澄 の書き出しです。 晩秋の陽ざしを浴びて輝く琵琶湖。「ささなみの志賀の辛崎、幸くあれど、大宮人の船待ちかねつ」と詠われた歴史の跡を見下ろして、比叡の山が聳えています。 奈良時代の末、伝教大師最澄がここに延暦寺のもとを開き、「日本仏教のふるさと」と呼ばれるようになりました。最澄の法灯が守り継がれて1200年余、歴史の転変を見つづけてきたようです。・・・・ 比叡山を境内とする延暦寺は、三塔十六谷に分かれる。最盛期には三千の僧坊を数えたといわれます。日本仏教史に名をとどめる法然、親鸞、栄西、道元、日蓮、一遍などの名僧もここに学びました。最澄がこの山に登ったころ、山はどんな状態だったのでしょうか。 いま根本中堂が建つあたりに、最澄の草庵があり、「一乗止観院」が建てられたといわれます。比叡山に散らばる堂塔伽藍の中心が根本中堂です。織田信長の焼き討ちのあと、徳川三代将軍家光によって再建され、官営19年、1642年に完成しました。 比叡山に登った法然 法然が戒を受けて正式な僧になったのは久安3年(1147)暮れのことであると所伝は語る。戒を受けたところは比叡山延暦寺の戒壇院である。 この比叡山の戒壇院は天台宗の開祖、最澄の悲願によって建てられたものである。最澄は堕落した都会仏教であった当事の奈良南都六宗に対して仏教を革新する根拠地を比叡山という奥深い森の中に建てた。その若い修行者最澄が思いがけなく桓武天皇の目に触れ寵僧となり、都をすらこの比叡山の西南の盆地にある京都に呼び寄せたのである。・・・ 天台宗が独立した仏教の1宗派となるためには東大寺の戒壇院と違った、純粋な大乗仏教の戒壇院を設けなければならない。最澄はこの大乗戒壇院の設立に情熱を燃やすが、彼が生きているうちにその設立が認められず、死んでからやっと認められた。 (戒壇院 天台宗僧侶の大乗菩薩戒受戒の根本道場。大乗戒壇院とも呼ばれる。延暦寺の中心地である東塔の根本中堂の南西にある。) (最澄 767~822年 天台宗の開祖。伝教大師。近江国滋賀郡の渡来人氏族三津首百枝の子。近江国分寺の行表のもとで出家。東大寺の具足戒を受け官僧に道を歩み始めたが、比叡山に入って修行し天台教学に傾倒した。入唐還学生に選ばれ唐に渡り、円・密・禅・戒の四宗を学んで帰朝。天台宗を開くことを許された。) (比叡山根本中堂 東塔の中心部にある比叡山延暦寺の総本堂。最澄は延暦4年 785 に官僧を去って比叡山に入り、同7年に小堂を建立し薬師如来像を刻んで安置した。これが根本薬師堂で、のちその左右に文殊堂と経蔵を建て、この三つの御堂を一乗止観院と称した。中央に根本薬師堂を配したことから中堂。あるいは根本中堂とよばれた。のち3つの堂を併せ大屋根で覆う大きな建物に改めた。現在の根本中堂は寛永19年 1642 徳川家光による再建の建物。) 法然もこの戒壇院で戒を受けた。・・・ 法然がここで、釈迦の前で戒を受けたことは大変重要である。浄土宗は、浄土真宗と違って戒律を重視する。古い浄土宗の寺には釈迦堂が阿弥陀堂と共に存在するが、これは浄土宗が釈迦の前で与えられた戒律と阿弥陀浄土へ往復する念仏を共に重視することを意味する。 以上は梅原猛氏の「京都発見」五 法然と障壁画からの抜粋です。「根本中堂」の参拝は後でゆっくりとすることとし、まず、西塔に向かう道を登ります。間もなく見事な色つきを見せるであろう木々のまだ深い緑が大変印象的で、紅葉の時期にまた是非訪れたいとの感を覚えます。道の右上に小さくても十分な存在感がある「戒壇院」を見つけました。戒壇院については上に紹介させていただいた梅原猛氏の文章を読んだ後では、大変印象に残る建築物といえるでしょう。さらに大きな幅のある石の階段を上がると巨大な朱塗りの建築物が現れます。法華総持院で「阿弥陀堂」「潅頂堂」「東塔」があります。貞観4年(862年)慈覚大師円仁によって創建された天台密教の根本道場で、信長の焼討後400年、昭和62年に復元再建されたということです。阿弥陀堂に入り巨大な阿弥陀様を参拝します。西塔へ向かう道の途中には「山王院」があり、帰りの登りが気にかかる石段を降りると瀟洒な土塀に囲まれ、静寂が支配する「伝教大師の御廟」である「浄土院」があり、やはり参拝をします。聖徳太子伝説の残る「椿堂」、通称「にない堂」と称せられる「常行堂」・「法華堂」、「恵亮堂」をお参りし、急な石段を降りると広い空間に巨大な「釈迦堂」が正面に現れます。釈迦堂は西塔の中堂で、正式には「転法輪堂」といわれます。現在の建物は、信長の比叡山焼討ち後、秀吉が園城寺の弥勒堂を移して手を加えたもので、山上では最も古い建物のようです。釈迦堂の左手に法然上人修行の場「青竜寺」への道との案内板があり、心を動かされましたが、少し遠いようでしたので諦め次回としました。正解でした。 東塔に引き返し、根本中堂へ向かいます。根本中堂の本尊は伝教大師最澄が自ら刻んだといわれる秘仏薬師如来です。この薬師如来について、梅原猛氏は「仏像のこころ」のなかで、以下のように記しています。 ・・・平安時代の薬師像のうち、われわれは日本で最も多くの尊敬を受け、最も仏格の高かった薬師像に注目しよう。それは、比叡山延暦寺の根本中堂の本尊として坐す薬師様なのである。言うまでもなく、比叡山延暦寺は日本の仏教の中心地、あるいは日本文化の中心地であった。伝教大師最澄によって始められたこの寺は、弘法大師空海(774~835)によって始められた高野山と並んで、平安時代の仏教教学の中心地であったが、鎌倉時代の仏教改革者たちもかってここで学び、この叡山の含んでいた1つの学問の傾向を先鋭におし進めたものであった。この叡山の中心である根本中堂の本尊が薬師であることは、はなはだ注意すべきことであるかに思われる。言うまでもなく、最澄の採用した教学へ天台教学、中国6世紀の偉大な学僧、天台智顗(538~597)の開いた天台宗であった。しかし、天台山の本尊は文殊菩薩であると言う。しかるのなぜ天台宗を取り入れた最澄は、根本中堂に薬師を置いたのか。それは1つの偶然かもしれない。最澄が子供の頃から薬師信仰に厚く、その信仰が大きくなった彼をして、薬師を根本中堂の本尊として祀らしたのであると言えないこともない。しかし、私はそこに、もっと深い文化選択の原理をみるのである。・・・・・ 普通中国天台と日本天台の違いとして2つの点があげられている。1つは、中国天台が、純粋に天台智顗の教説を根底としているに対し、日本天台は純粋な、天台智顗の教学1本ではなく、天台のみならず、密教、禅法、円戒の4つを融合一致した「四宗融合の法門」であったことである。つまり日本天台は、初めから天台智顗そのままの教学ではなく、天台教学を中心として、むしろあらゆる教学を総合する総合仏教学園であったわけである。このようね点から、この比叡山の中からさまざまな宗派が発生していくこと、円仁(794~864)、円珍(814~891)において密教が大たんに天台教学に取り入れられ、源信(942~1017)、法然(1133~1212)において浄土教が、栄西(1141~1215)、道元(1200~1253)において禅が発生していくことが理解できるのである。こうした教説の不純に憤り、天台智顗の教説、「法華経」崇拝1本にかえれというのが、熱血漢日蓮(1222~1282)の主張であったが、日本天台は、最澄の昔から四宗兼学、万学総合の教学方針であったのである。 根本中堂ではゆっくりと座り、お坊さんからのお話をお聞きし、お参りすることが出来ました。御そばの昼食を取り、横川へは車で向かいます。 階段を上がると、石組み上に朱塗りの柱に支えられた横川中堂が眼に入ります。横川中堂は、848年(嘉祥元年)、慈覚大師円仁によって創建されましたが昭和17年落雷で全焼、昭和46年伝教大師1150年大遠忌を記念して再建されたとされています。横川についてはやはり梅原猛氏の「最澄と空海」から紹介します。 三塔十六谷からなる比叡山のいちばん北の谷のある地域が横川(よかわ)と呼ばれるところです。最澄の時代には、横川はまだ開かれていませんでしたが、その弟子慈覚大師円仁がここを開き、比叡の歴史に重要な役割を果たし益しました。横川の中心が横川中堂。昭和17年落雷によって炎上し、昭和46年に再建されました。そしておみくじの祖として親しまれている元三大師良源を祀る四季講堂。全国の元三大師信仰の中心地です。 比叡の歴史を語るとき、この横川を忘れることはできません。それは日本の浄土宗の花がここで開いたからです。日本の仏教に大きな影響を与えた「往生要集」の著者、恵心僧都源信がここに籠って、仏道精進の末に極楽往生の道を説きました。法然や親鸞の浄土教をさかのぼると、横川の鐘の音が響いているのです。恵心僧都ゆかりの地、恵心堂の前に「南無阿弥陀仏」の石碑があります。その下に「往生要集」の言葉が刻まれています。「極重悪人 無他方便 唯称弥陀 得生極楽」 恵心堂、元三大師堂では、色着き始めた木々の葉が風景に彩を添えています。本当の紅葉の季節にはこのような静寂の中の風景は望むべくもないでしょう。 |

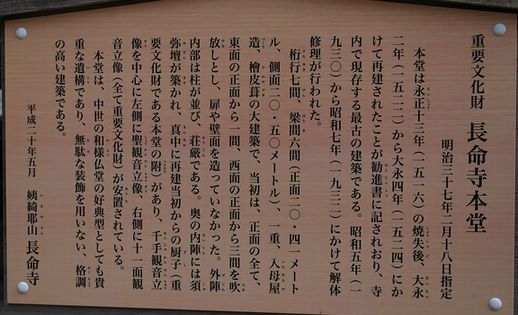

| 西国31番札所 姨綺耶山 長命寺 にお参り。 琵琶湖大橋を渡り、巨大湖の東側に。車でないとなかなか行きにくい西国31番札所 姨綺耶山(いきやさん)長命寺へ向かいます。下からは808段といわれる階段を登らず、車は100段を残すのみの地点へ駐車し、お参りすることが出来ました。健康長寿の観音様といわれるこの長命寺ですから、下から階段を歩かれる方々が多いと思われますが!!境内からの琵琶湖の眺望は見事なものです。 |

|

本堂です。 |

| 休暇村近江八幡へ1泊、沖島、舟での水郷めぐり 早めの到着となりました。ゆっくりと温泉をたのしみ、部屋で食前酒と称して、ビール・焼酎。時間が来てバイキング料理の待つ、レストランへ。最近、公共の宿の料理・サービスが大変良くなっているとの評判が肯ける料理の味、品数の多さで、思わず更にお酒の料が増えてしまいました。部屋に帰って、いま少しの焼酎とアカペラ演歌の競演。満足、満足!! 翌朝は、”天気晴朗なれど浪高し”の言葉のごとく、みずうみとは信じられない程の風と浪の中を船ですぐ沖にある”沖島”へ渡りました。あまりの浪の強烈さに船は通常のコースを省略し、島の陰へ入ります。すると嘘のように浪が穏やかになるのです。昔の人はこの島の港をを風待ちの港として重宝してきたことが、推察されます。島では”子鮎の佃煮””エビ豆の佃煮”のお土産を買い求め、浜に帰ると、「沖島上陸証明書」を頂戴しました。そこには”日本の淡水に浮かぶ島の中で唯一、人の住む「沖島」に上陸した事を証明いたします。”と記されていました。 再度、ホテルを出発。朝の食事を十分に頂いたメンバーの御腹は1時になっても昼食の欲求がなく、メンバーの2人がお勧めの5人のメンバーで貸切となる舟による1時間に亘る”水郷めぐり”を存分に楽しみました。そしてお昼は3時過ぎなのにまだ待ち時間が30分の”近江牛 毛利志満”で”もりしま膳”をいただき、竜王インターで高速に。約45分で我が家の前まで。メンバーと幹事さん、特に車の提供と運転をしてくれた二人には感謝の言葉がありません。感謝!!感謝!!!です。 |

| 作者近況です |

| ホームに戻ります。 |