|

| カモの神 下鴨・上賀茂神社の成り立ちを訪ねる旅 |

| 恭仁大橋から木津川の流れを楽しみます。 |

| 「京都発見」 4 丹後の鬼・カモの神 を読み進むうちに、私どもが住む京田辺市のとなり木津川市に”カモの神”が存在しているとのことを知りました。確認の旅に出なければなりません。KさんとはJR賀茂駅に10時に待ち合わせです。 |

|

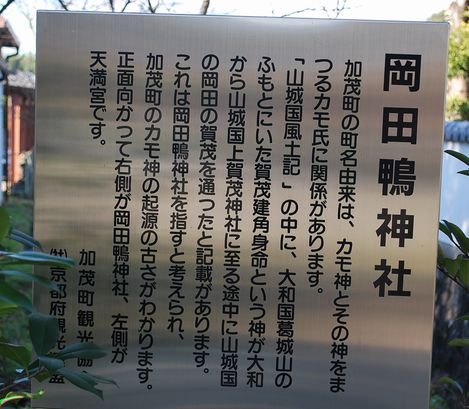

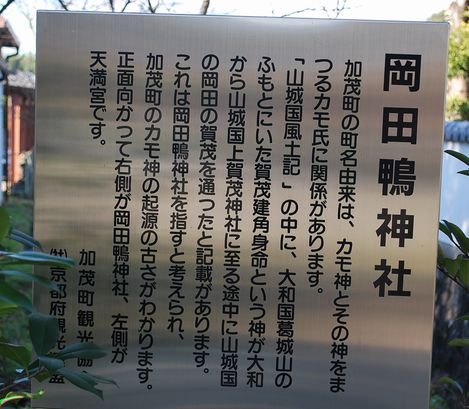

| 岡田鴨神社へ 10時賀茂駅を出発します。以前に恭仁京跡、海住山寺を訪ねた折に歩いた恭仁大橋を目指します。地図によれば途中から右に入り、木津川の近くに在るようです。道に迷いそうになったとき、車を運転している女性に親切に教えていただくことが出来ました。すんでのところで通り過ぎるところでした。以下「京都発見」梅原猛氏からの抜粋です。 賀茂の神と「風土記」逸文 京都は数々の由緒ある神社があるが、下鴨・上賀茂の下上賀茂社ほど由緒ある神社はない。この神社では嵯峨天皇(第52代・在位 808〜823年 桓武天皇の第2皇子 空海とのつながりが深い)の時から後鳥羽天皇(第82代・在位 1183〜1198年 高倉天皇の第4皇子 第81代は安徳天皇)の時まで天皇の皇女を神に仕える斎王とされたが、これは神に対して自分の最愛の娘を捧げるという行為を意味する。このことが行われたのは皇女を斎宮に出した伊勢神宮と皇女を斎王に出した賀茂社のみである。こういうことを考えてもいかに賀茂社に対する皇室の尊崇が厚かったかが解る。 賀茂の社についての最も古い文献は『山城國風土記』逸文である。この風土記に依れば、以下のようにある。 賀茂の神というのはもともと日向の曾(そ)の峯(たけ)、即ち高千穂の峯に降臨した賀茂建角身命(かもたけつのみのみこと)という神であった。ところが神武天皇の東征に先立って、この神は大和の葛木(葛城)山の峯に移り、そこからまた山代(山城)の国の岡田の賀茂に行き、更に葛野(かどの)河(桂川)と賀茂河の出合う所に至り、上流の方を見て、「狭く小さいけれど、石川の清川(すみかわ)である」とおっしゃった。それでその川を石川の「瀬見の小川」という。そこからさらに遡って、「久我の国の北の山基」に鎮まった。 この一文によれば賀茂の神は日向の高千穂の峯→大和の葛木→山代の岡田の賀茂→瀬見の小川→久我の国の北の山基というコースをとって放浪した。「岡田の賀茂」とは京都府相楽郡賀茂町(現在は木津川市賀茂町)にある岡田鴨神社、「瀬見の小川」は今の下鴨神社、「久我の国の北の山基」は今の上賀茂神社の所在地であろう。・・・・ このように見ると、賀茂の神は渡来の農業神であるが、そうとばかりは思えない節もある。なぜならば、古来より神は天神(てんしん)即ち渡来の神と、地祇(ちぎ)即ち土着の神に分かれるが、「山代の鴨」は伊勢、住吉などの神とともに天神に入れられるが、「葛木の鴨」は大国主や大物主などの神とともに地祇に入れられるからである。葛木にはコトシロヌシやアジスクタカヒコネなこのいわゆる出雲系の神を祀る神社が在り、しばしば土蜘(つちぐも)の根拠地とされる。この渡来の賀茂の神は北へ北へと放浪し最後に京の地に行き、大和朝廷はその神の後を追って京の地に入り、そこを都としたことになる。岡田と建角身命 私は先に乙訓の井ノ内に上賀茂社に祀られる別雷神(わけいかづちのかみ)の父・火雷神(ほのいかづきのかみ)を訪ねた。 私はこのような「カモ」の神の素性探しが面白くなり、その祖先の地を訪ねたいと思った。『山城國風土記』逸文に依れば、「カモ」の神へ高千穂に降臨して、また大和の葛城の峰に移り、八咫烏(やたのからす)となって神武天皇を先導し、その後山城国の「岡田の賀茂」に入ったという。 高千穂や葛城はともかく、「岡田の賀茂」から以後の「カモ」の神のたびの足跡を確かめる必要がある。大体「カモ」というのは神と同義で、神を祀る氏族として「神氏」或いは、「カモ氏」と呼ばれたのであろう。「岡田の賀茂」という名前も本来は岡田が地名で、カモ氏が来たので「岡田の賀茂」と名付けられたのであろう。(「相楽郡誌」によれば賀茂村・瓶原村(みかのはらむら)の両村をかって「岡田」と称したという。・・・・・ 岡田鴨神社は今は木津川の南岸から多少距離のある小高い所にあるが、昔は川に沿った地にあった。しかし岡田國神社も同様、元の地は洪水によって流され、今の地に遷されたといわれる。私はこのことは賀茂の神を考える場合大変重要なことでないかと思う。「カモ」の神は水と深い関係にあり、川のすぐ近くに社を構える。「カモ」の神が農耕神の性格の強い神であることを考えればこれは当然のことであるが、この地に来て改めてそのことを強く感じた。 この岡田鴨神社の現在の境内地はかって元明天皇の岡田の離宮があった所だといわれる。ちょうど持統天皇が吉野川に沿った宮滝に離宮を構え、その景を観賞し、柿本人麻呂にその離宮の素晴らしさを詠わせたように、元明天皇はここに離宮を建て壮大な川の景色を楽しんだのであろうか。 この近くに恭仁京の跡があるのである。恭仁京は奈良の都を捨て放浪した聖武天皇が一時都と定めた所である。・・・『万葉集』巻17・3907に 山背の 久邇の都は 春されば 花咲きををり 秋されば 黄葉(もみじば)にほひ 帯(お)ばせる 泉の川の 上つ瀬に 打橋わたし 淀瀬には 浮橋渡し あり通(がよ)ひ 仕へまつらむ 万代までに という馬野頭境部宿禰老麿(うまのかみさかいべのすくねまろ)の歌があるが、これは人麻呂の、吉野川を詠い持統天皇を讃えた歌を踏襲したものである。・・・・この岡田鴨神社から木津川を4〜5キロ下った少し南の辺りに岡田國神社がある。岡田鴨神社は賀茂建角身命を祀っているが、岡田國神社は生国魂命(いくくにたまのみこと)と菅原道真を主祭神としている。・・・ 「カモ」の神はかって神武天皇を導いたように、奈良時代の終わりから平安時代の初めにかけて新しい都へと朝廷を先導する神となったのであろうか。私はかねてから藤原不比等の娘で、聖武天皇の母である宮子の母が賀茂氏の賀茂比売であるのに、権力者の母を出したはずのカモ氏があまり歴史に現れないのを不思議に思ったが、カモ氏は藤原=中臣氏と強く結んで、かっての八咫烏のように、都を先導するという重要な役目を果たしたのではないか。八咫烏は神話時代ばかりか、歴史時代にも生きていたのではないか。 (岡田國神社は天神と八幡神を祀り、神紋も梅鉢紋と橘紋である。しかしかってその元宮には、「春日社」があり、春日大社から「若宮」が勧請されていた。今も、旧摂社に、春日造りの社殿を残すところに春日神の名残りがある。そして奇妙なことに、この春日社、御祭神の筆頭に「別雷神」を挙げている。)岡田鴨神社にお参りし、葛木の鴨(高鴨神社 延喜式では高鴨阿治須岐託彦根命神社)、下上賀茂社への旅に思いを巡らせながら、参道の鳥居から右に出ます。数件の民家の間をぬけると木津川の堤防に出ました。ここに鴨神社への目印がはっきりと記されていました。kさんと相談し、恭仁京跡へ向かいます。 |

|

| 恭仁京跡へ 恭仁大橋からの木津川の流れを楽しみながら、対岸の恭仁京跡へ向かいます。橋の上流の眺めは、吉野川・宮滝の流れほどの迫力はありませんが、周囲の山と流れの均整の取れたおおらかさがあります。 国道163号線(大阪市から津市へ)を渡り、少し登ると、まず「山城国分寺跡」の石碑が眼に入ってきます。その向こうに恭仁宮跡の石碑が見えます。周囲は田圃また畑地ですが、山裾には茶畑が点在するゆったりとした丘陵地で、かっては下の木津川の流れも見渡せたことでしょう。以下は鈴木亨氏の「古代天皇の都」からの抜粋です。 天平12年(740)10月26日、聖武天皇は光明天皇や元正上皇とともに群臣をひきつれ、にわかに平城京を出発した。そして伊賀、美濃、近江をめぐり歩いて12月15日、山背国相楽(さがら)郡の甕原(みかのはら)宮に到着した。これは元明・元正女帝のときに営まれた離宮である。ここに落ちついた天皇は翌年正月、遷都の詔を発した。山間の離宮の周囲はにわかにあわただしい空気につつまれていった。新都造営の工が起こされ、・・・・・そして11月11日には、完成半ばのこの新しい宮は「大養徳恭仁大宮(やまとのくにおおみや)」と命名されるのである。・・・ |

|

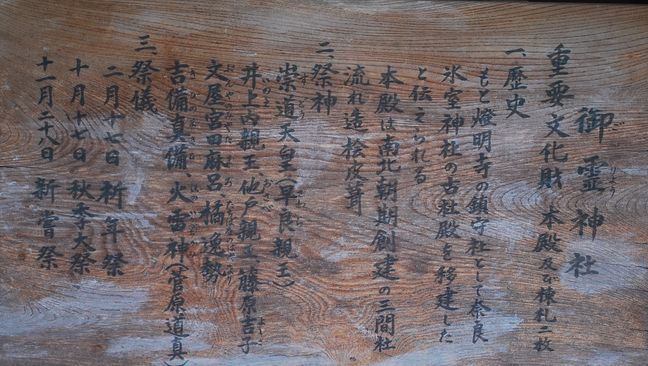

| 御霊神社・岡田国神社・田中神社へ 恭仁大橋を戻り、観光マップをたよりに御霊神社を探します。いかにもこの辺りと思われる地に御霊神社は鎮座しておられました。これはその後岡田国神社から、田中神社へ向かう折も(こちらは平地ですが、こんもりとした森が遠くから見渡せました。)痛感することになりました。(岡田國神社は古社が残されており、その社はいかにも由緒を感じさせます。) 木津の「布団御輿」 ・・・・私は岡田国神社を訪ねた時に、ここに祀られる御祭神は生国魂命(大国主命の和魂とされています。大和神社の主祭神 )を筆頭に、菅原道真公、応神天皇、神宮皇后であるのに少々驚いたことを思い出す。御祭神の中心は生国魂命であるとしても、どうして道真や応神天皇などが祀られたのであろうか。道真即ち天神といえば明らかに怨霊神である。 木津町には岡田國神社と田中神社と御霊神社の3つの主要な神社がある。その三社の祭りをここにある全部で17の宮座が執り行う。御霊神社は岡田國神社と関係浅からざる神社である。前述の『由緒書』には八所御霊として、「藤社(藤森神社)、京極上御霊、京極下御霊、高野御霊、木津御霊、上桂御霊、綴喜御霊、下桂御霊」の8つの社が記される。 上御霊神社、下御霊神社には各々、8柱の御霊神が祀られているといわれるが、実は8つの場所にはそれぞれの御霊神が祀られていたのである。とすれば『八所」も各々の主役の怨霊神がいる訳であり、藤森神社は祟道尽敬(そうどうじんきょう)皇帝(=舎人親王)、上御霊は吉備真備、下御霊は伊予親王、高野御霊は崇道天皇(=早良親王)、木津御霊は藤原広嗣、上桂御霊は火雷天神、下御霊は橘逸勢(はやなり)、綴喜御霊は文室宮田麻呂(ぶんやのみやたまろ)を祀っているということになっている。ただ主祭神は資料に依って色々である。天神を祀る岡田國神社もやはり御霊社である。・・・・ 10月20日に御霊神社の祭があると聞き、私は参加した。そこには思い掛けなく「布団神輿」があった。地元では、「ふとん太鼓」「布団太鼓台」「みこし太鼓」等の呼称がある。古くはただ「みこし」と呼ばれた。・・・・ 予定通り、岡田鴨神社・岡田國神社・御霊神社・田中神社にお参りし、恭仁京跡に足を伸ばすことが出来ました。これからは”カモの神”に関しても、葛木の鴨神社、下上賀茂社、乙訓社と火雷神(ほのいかずちのかみ)、秦氏との関連など楽しみな探索の旅は続いていけます。 |

| 京都の旅ホームへ |

| 京都の旅 作者近況 |

| 万葉の旅改訂版ホームへ |