|

| 清浄華院・知恩院そして 祇園花見小路の散策 |

| 6月7日(土)14時集合の新人歓迎同窓会の昼の部のイベント・祇園町屋見学会参加のため京都市内へ出ることなり、それではと清浄華院・知恩院への旅を考えました。 |

| 清浄華院(しょうじょうけいん) 10時地下鉄烏丸線今出川駅を出発、御苑の北の通り今出川通りを東へ歩きます。このところこの道を通ることが急に増えました。先は百万遍智恩寺・銀閣寺そして哲学の道につながるからです。梅雨入りをしているとの報道がありましたが、快晴です。 清浄華院へは寺町通りを南へ下ることになります。京都の浄土宗の4つの本山を知恩院・智恩寺・金戒光明寺そして長岡京市の粟生光明寺と誤認していたことがあります。粟生光明寺が西山浄土宗の総本山であることからです。そしてこの清浄華院が4本山のひとつであることを知りびっくり、『京都の寺社505を歩く』・小銃桶院のホームページなどの紹介記事を読みましたがいまひとつしっくりしないものでした。でも『京都発見』五 法然と障壁画 の 清浄華院と向阿上人(こうあしょうにん) に以下の文がありました。 京都に浄土宗鎮西派の本山が4ヶ寺あるが、その名を言えと問われても正しく答えることのできる人は、甚だ少ないであろう。浄土宗総本山の知恩院は誰でも思いつく。多少でも京都のことを知っている人は、京都大学の北にある百万遍智恩寺と黒谷といわれる京都人に親しまれている金戒光明寺を思い出すであろう。しかし、いま一つの本山清浄華院の名を言える人は少なかろう。清浄華院は上京区寺町広小路の紫式部邸跡といわれ元三(がんさん)大師良源が創建した廬山寺(ろざんじ)の北隣にある。寺の規模は、智恩院はもちろん金戒光明寺を智恩寺よりも小さいが、それでも約百ヵ寺の末寺を擁するれっきとした浄土宗鎮西派の本山なのである。 この清浄華院は他の三つの本山とその由来がいささか違っている。他の三つの本山には法然の直弟子の影が強くさしている。知恩院は法然の墓を預かっていた源智の弟子が九州で法然の教えを伝えた弁長のでし良忠に譲ったもので弁長・良忠の、智恩寺は法然の愛弟子源智の、金戒光明寺は法然の高弟信空の法脈を伝える寺であった。しかし清浄華院にはこのような直弟子の影がまったく見られない。 寺伝によれば、この清浄華院はもともと宮中にあり、清和天皇の願いによって慈覚大師円仁を開基として創建されたものであるという。・・・・・後白河法皇の御世、法皇は法然にこの寺を賜ったと伝えれれる。・・・・・またこの寺には浄土宗の寺院としては異例というべき不動明王信仰がある。・・・・・ (慈覚大師円仁は最澄の弟子であり平安前期、838年に入唐、在唐10年にして帰国。帰国後は最澄の偉業の大成につとめ第3世天台座主となった。また法然がこのお寺を後白河法皇から賜ったとの話は法然伝にはまったく書かれていない。) ・・・多くの資料はほぼ一様に向阿を清浄華院の開祖と語る。とすると、清和天皇の話や後白河法皇の話などすべて向阿の作った、あるべき清浄華院の姿であったのではなかろうか。この清浄華院の初代住職を円仁に置くのは、法然に始まる浄土宗が念仏とともに戒律を重視し、円仁に始まる戒律を固くまもっているからではなかろうか。 向阿は後醍醐天皇のころに活躍した浄土宗の僧である。法系としては良忠の弟子礼阿の弟子ということになる。彼は武田源氏のうまれで三井寺の僧であったが、23歳のとき発心して礼阿のもとで浄土の教えを学び、熱烈な浄土宗の信者になったという。・・・・・ お寺の西には御所に向かって通常は使われない立派な勅使門があり、そのすぐ隣に法然上人800年大遠忌を伝えるお知らせ板を立てた通常の門がありました。門内は養護老人ホームがあり、また工事中のところがあるなどお寺の全容をしることが難しい状況でした。 |

|

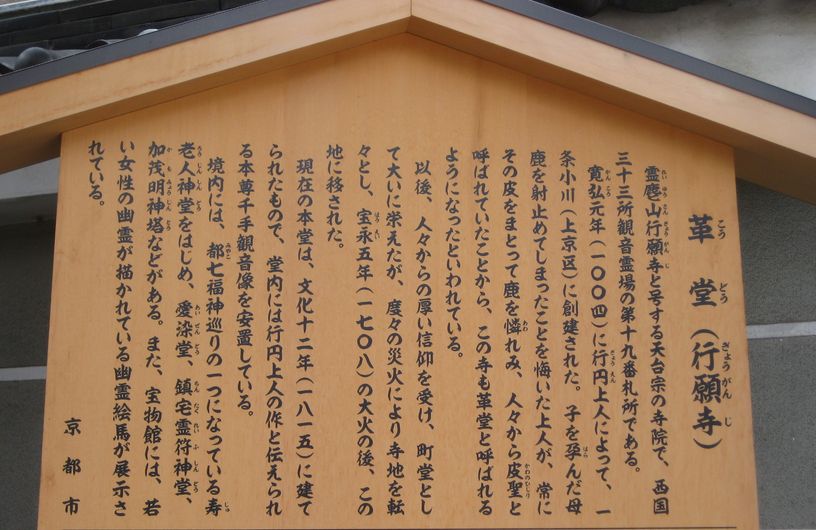

| 慮山寺・梨木神社・下御霊神社・革堂をめぐり知恩院へ 清浄華院を出て寺町通りを南へ、すぐに慮山寺(ろざんじ)があります。(節分会でおこなわれる「鬼の法楽」と紫式部の住んだ邸宅跡地であることが特色。)内のお庭を拝見しようと思いましたが、バスの団体客が多数入場されようとしているので諦めました。道の西側、御苑との間に、梨木神社があります。高い木に囲まれた参道が見事です。丁度結婚式前の新郎新婦と親族の方々が写真を撮っていました。(萩の名所であることと名水「染井」があることが特色。)さらに道を南に下り、御苑の南端の通りである丸太町通りを越えると下御霊神社があります。(社伝では伊予親王とその母藤原吉子の霊を鎮めるため承和6年、839年に仁明天皇が創建されたといいます。他に早良親王など御霊8神をお祀りしています。)すぐ南には西国33ヶ所観音霊場の十九番目札所革堂(こうどう)(霊鹿山行願寺)があります。二条通で道を左に折れ鴨川を渡り、知恩院へ向かいます。 |

|

| 知恩院 三条通を白川通りを超え歩き、左に曲がると青蓮院があります。先日”東山万灯路2008”で夜の大楠木の写真を紹介しましたので、昼の大楠木を写真に収め、この日は拝観を諦めることとしました。 知恩院はその巨大な三門で、さらに三門は本来禅宗のものであり、浄土宗の知恩院には稀なものであるとで、逆に有名になっています。これについて「京都発見・5巻 法然と障壁画 知恩院と徳川幕府 で以下のように書いています。 知恩院に来てまず目につくのは巨大な三門であろう。だいたい三門は禅宗の寺院には必ずあるが、浄土宗の寺院には珍しい。しかもこの知恩院の三門ほ巨大さはべらぼうで、その高さは24メートルもある。三門といえば、南禅寺および東福寺が有名であるが、その三門の高さは共に22メートルであり、知恩院の三門より2メートル低い。その前に徳川幕府と知恩院について以下のように書かれています。家康が浄土宗鎮西派の本山、知恩院を作ったのはその信仰ゆえでもあろうが、政治家の信仰を純粋な宗教的意味に尽きると考えることはできない。大政治家の家康は知恩院第29世住持尊照と協力して知恩院を今日のごとき浄土宗鎮西派の本山の大寺院にした。室町時代において、知恩院は百万遍にある智恩寺と本山争いをしていたが、信長の加護によって、本山の地位を確定させたものの、まだ寺域は狭かった。現在の知恩院は勢志堂などのある上段、御影堂などのある中段、塔頭寺院などのある下段に分かれるが、その当時の知恩院は上段のみ、面積は現在の七分の一に足りなかった。家康は隣の青蓮院の土地を東九条村の土地と交換して知恩院の寺域にしたばかりでなく、常在光院、速成就院、金剛寺、親鸞聖人墓などをすべて他所に移転させ、知恩院の寺域を飛躍的に拡大させた。 上記記載の前に、法然と障壁画 法然と知恩院 では以下のように書かれています。 バイブルの言葉に「家造りらの捨てたい石は 隅のかしら石となった」という言葉がある。私は知恩院の運命を考えるときに、この言葉を思い出す。知恩院の始めはまさに、家造りらの捨てた小石のごとき存在であった。それが長い年月の間に、今日のごとき日本の仏教界において一,二を争う「かしら」の大寺になったのである。 広い知恩院の境内のなかでもっとも山際の近くにある、勢至堂になっている小さな庵で法然は死んだ。・・・・・法然の死後、そこは弟子や信者たちが集まり、師の恩を知り念仏の教えを守る場所となり、知恩院と名づけられた。しかし嘉禄3年(1227年)に再び念仏弾圧の動きが起こり、比叡山の僧たちが法然ゆかりの庵を壊し、法然の遺骸を掘り出すという噂があったので、弟子たちは遺骸を掘り出して、それをいまの粟生の光明寺の地に運び荼毘に付し、その遺骨を二尊院の塔の中に納めた。墓も破壊されたに違いがないが、弾圧が収まるとまた元の地に弟子たちが源智を中心にして集まり法然自作と伝えられる彫像を祀って法然をしのんだ。この彫像は江戸時代に巨大な知恩院という大寺を建てるにあたって、御影堂に移されその本尊となった。そしてその代わりにこの昔の庵は勢至菩薩の像を本尊とし、いまは勢志堂と呼ばれている。 三門をくぐり高い石段の男坂を上がると、広い空間の先に巨大な御影堂が姿を現します。まずは御影堂に入りお参りをします。地下鉄を降りてから歩きづめでしたので、ゆっくりと落ち着ける時間がとれました。方丈庭園を拝観、権現堂をお参り、山亭庭園、勢志堂、御廟をゆっくりと周りました。知恩院、智恩寺、金戒光明寺そして清浄華院4つの総・大本山ともに平成23年の法然上人八百年大遠忌の為の活動を活発化しているようです。女坂をくだり、友禅苑のお庭と華麓庵、白寿庵2つの茶亭を拝見し知恩院をあとにしました。 1) 山亭庭園から京都市内を望んでいます。 2) 法然上人の「一枚起請文」。某貴婦人と源智に与えられたといわれています。 3) 阿弥陀堂と霊塔です。 |

| 祇園花見小路・並河靖之七宝記念館・好日居でお茶し、京都リーガロイヤルホテルの新人歓迎会の同窓会へ 円山公園、八坂神社をぬけ、神社前のお蕎麦屋さんでビール付き昼食を摂り、集合場所の南座前へは集合時間前には到着。既に幹事様方は待っていてくれました。昼の花見小路は全く観光客用の顔を見せていました。以前友人同士の集まりで、一度だけこの祇園のお茶屋さんでお酒を飲みながら、芸者さんの三味線と舞妓さんの踊りを観た事があります。そのお茶屋さんも確かにありました。今は亡き友人のお世話での集まりでしたが、懐かしくまた良き思い出です。四条通を北へ、祇園新町から白川沿いの道を北へ、三条通を更に北へ、東山区三条通北裏白川筋東入堀池町の並河靖之七宝記念館へ着きました。以下記念館の小冊子の記述です。 並河靖之七宝記念館は、明治・大正時代に活躍した七宝家、並河靖之(1845〜1927)の旧宅です。・・・七宝 靖之が追求したのは、有線七宝という技法です。幕末のころ、現在の愛知県で開発され、瞬く間に、京都や東京にも広がりました。 有線七宝は、金属の胎(ボディ)に、文様の輪郭線として金や銀の線をテープ状にして貼り付け(植線)、その線の間に釉薬をさして焼成・研磨を繰り返す技法です。・・・ 建物は明治27年(1894)竣工。京町家特有の表屋に御殿造の主家が続く、珍しい構造です。・・・・室内は、外国の貴紳の訪問が多かったことから、約六尺(約1.8m)の当時としては高い鴨居を設け、輸入品のガラス障子を用いて、明るく開放的な空間を作っています。 庭園は、七代目小川治兵衛(屋号:植治)の作庭。七宝の研磨のために引かれたという水は、植治が民家に琵琶湖疏水を用いた初めての例です。たっぷりとした池から急激に浅瀬に向かい、棗形の手水鉢で二手に分かれる流水は、躍動感に富む斬新な構成です。景石や燈篭など、石へのこだわりも見どころのひとつです。 記念館から平安神宮方面へ、”好日居”という隠れ家で、お抹茶を頂きました。お菓子は”松屋常盤さんのきんとん”、”寿洸さんのわらび餅”、”和久傳さんの西湖”の内から一つということで、小生は”松屋常盤さんのきんとん”を選びました。甘くて美味しかった!! リーガロイヤルホテルでの同窓会は明るく、楽しいものでした。感謝!!感謝!!!の一日でした。 |

| ホームへ戻ります。 |

| 作者近況へ |