|

| 吉野・宮滝万葉の道 万葉の道です。 |

| 吉野散策図です。参考にして下さい。(借用です。) |

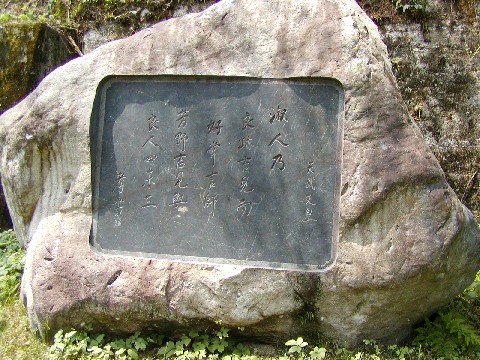

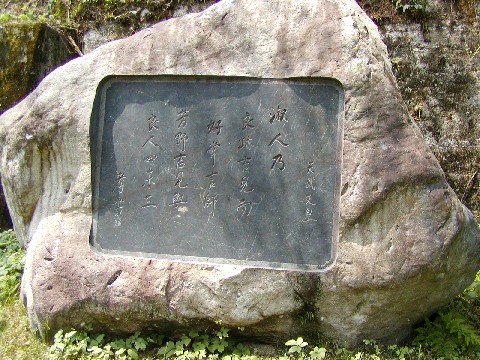

| 7月24日、既に夏の猛暑が始まり散策には難行の時期となりましたが、”吉野・宮滝万葉の道”の言葉に誘われ、出かけました。この道は看板どうりで本当に良かった!! 11時、近鉄吉野駅を下車。この春、さくら見物の折に下ってきた道を逆に登り、如意輪寺(後醍醐天皇陵)へ向いました。ここで、一息ついた後、いよいよ急坂を登ります。汗がながれ、息があがりそうになり、Nさんと一息いれました。再度登りを始めると直ぐに、宮滝万葉の道の分岐点”稚児松地蔵堂”でした。ばんざい!!!12時ちょうどでした。 以下の写真は、吉野駅前の万葉碑、天武天皇の御歌「よき人の よしとよく見て よしと言ひし 吉野よく見よ よき人よき見(巻1・二七)。ポイント後は登りの終点”稚児松地蔵堂”です。 |

|

| 稚児松地蔵から喜佐谷へ 杉木立に囲まれ、しっかり踏みしめられたいい道、しかも下りの道に入りました。象(きさ)の小川によりそう自然道です。これが”吉野・宮滝万葉の道”です。 昔見し 象(きさ)の小川を 今見れば いよよさやけく なりにけるかも(巻3・三一六) 大伴旅人が聖武天皇の為に歌ったもののようです。むかし見た象(きさ)の小川を今来て見ると、いちだんと清々しくなってきたことだ。この道を歩くとこの歌心が自然と分ってくるのが不思議です。小川はときどき滝となって流れています。 み吉野の 象山(きさやま)のまの 木末(こぬれ)には ここだも騒ぐ 鳥の声かも(巻6・九二四) 山部赤人の歌。み吉野の象山の谷間の梢には、こんなにもたくさん鳴き騒ぐ鳥の声だ。 大和には 鳴きてか来(く)らむ 呼子鳥 象(きさ)の中山 呼びぞ越ゆなる(巻1・七) 高市連黒人の歌。 快適な小川のほとりの道を下り終えると、桜木神社へ着きました。天武天皇縁の神社で、御祭神は大穴牟遅命(おおなむちのみこと)・小彦名命(すくなひこなのみこと)・天武天皇です。「こぬれ橋」は喜佐谷川にかかる屋形橋です。 杉木立の道を下ります。ポイントするとせせらぎの音が聞こえるようです。 |

|

| 宮滝と吉野離宮 緑の谷あいから平野部へ出るとすぐに吉野川です。清流が巨岩に突き当たり白い渦となって流れています。相当な水量で水遊びをしている家族が多く見受けられました。柴橋を渡るとすぐの小学校の前に”宮滝遺跡”の碑があります。この辺りに宮滝宮(宮滝離宮)があったことが記されています。 古(いにしえ)に 恋ふる鳥かも ゆづるはの 御井の上より 鳴き渡り行く(巻2・一一一) 吉野宮行幸のとき、弓削皇子が額田王に贈った歌。むかしを憧れている鳥だろうか、ゆずり葉の御井の上を鳴きながら飛んでいく。 見れど飽かぬ 吉野の川の 常滑の 絶ゆる事なく またかへりみむ(巻1・三七) 人麻呂の有名な吉野称賛歌の反歌。見飽きることのない吉野の川の常滑のように、絶えることなくまたきて見よう。 吉野なる 夏実(なつみ)の川の 川よどに 鴨そ鳴くなる 山影にして(巻3・三七五) 湯原王(ゆはらのおおきみ)が吉野に来て作歌したと題する歌。吉野にある菜摘の川の川淀で、鴨が鳴いている、山の陰で・・・。 「宮滝村は川にむかひに有。夏蓑より三町程行けば、宮滝あり。西河より此地まで、一里余り、山谷めぐれり。宮滝は滝にあらず。両旁に大岩有。その間を吉野川流るる也。両岸は大いなる岩なり。・・・・・」貝原益軒の宮滝描写です。(万葉の道) 吉野歴史資料館を覗いて岐路につきました。写真は”柴橋”。ポイント後は碑です。良い旅でした!! |

|

| 作者近況へ |