クリックすると境内伽藍配置図となります。 |

| 空海の寺 大原・来迎院 |

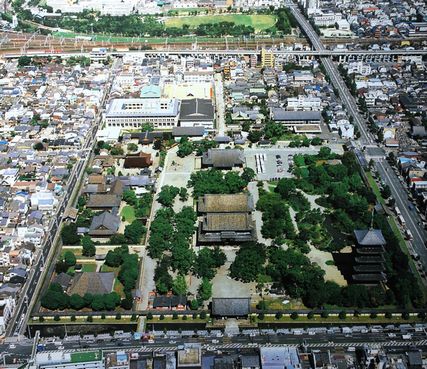

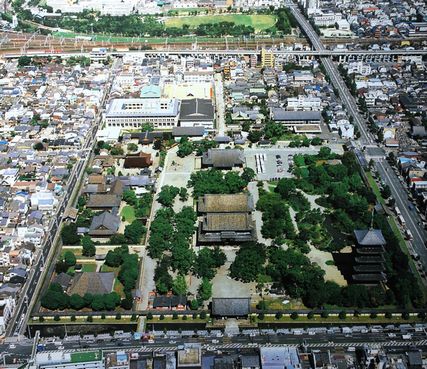

| 五重塔が見える東寺境内 |

クリックすると境内伽藍配置図となります。 |

| 東寺 東寺真言宗総本山 正式には「教王護国寺」 「四国八十八ヶ所お遍路の旅」は弘法大師を訪ねる旅です。バスで日帰りの旅とは言え、既に第一番霊山寺(りょうぜんじ)から第16番観音寺(かんおんじ)、逆打ちで第八十八番大窪寺(おおくぼじ)から第七十七番道隆寺(どうりゅうじ)を参拝してきています。 各お寺をお詣りする折には、本堂ではご本尊の御真言を、また、大師堂では光明真言と大師宝号をお勤めします。お経はもちろん「般若心経」です。そのお大師様、弘法大師空海の京都での拠点が「東寺」なのです。「高野山金剛峰寺」はお山の拠点ということになります。このページでは今まで、浄土宗については触れてきていますが、空海の始めた「真言密教華厳宗」についてはほとんど触れてきていません。11月16日、「東寺」を訪ねたことを契機にして、少し、弘法大師空海と華厳宗(真言密教)について、やはり梅原猛氏の「京都発見 7 空海と真言密教」、「最澄と空海」を基に整理してみたいという気持ちが起きました。 空海の寺、東寺 ・・・東寺の五重塔は現代でも京都へ入る目印になっているが、昔もそうであったろう。平安京の羅城門の東にそびえる東寺の五重塔を見ると、人はつくづく都に来たという実感を持ったに違いない。この東寺の五重塔は甚だ異例なのである。というのはこの塔は東寺境内の東南にある東の塔であるが、そのペアである西南にある西の塔が欠如しているからである。しかもそれは焼失してなくなったとううものではなく、最初から西の塔はなかった。 もともと仏教は釈迦の遺骨すなわち舎利を納める塔の崇拝から始まった。しかし大乗仏教の発展過程で、仏像を納める金堂が舎利を納める塔よりも重要になった。飛鳥・白鳳時代に建てられた寺院、法隆寺や四天王寺などは塔と金堂とが、あるいは横に、あるいは縦に並んでいる。しかし、舎利より仏像が重視されるようになると、仏教伽藍の中心に金堂と、僧たちに講義を行う講堂が一直線に置かれ、塔は金堂の前に左右に並ぶようになる。興福寺や東大寺など奈良時代にできた寺院の塔はこのような塔である。東寺の伽藍配置は興福寺や東大寺の先例に従ったものであり。塔は当然金堂の南全方の左右になくてはならないはずなのに、東寺の塔は東の塔のみで、西の塔の位置には灌頂院(かんじょういん)という建物がある。 延暦13(794年に桓武天皇は京都に遷都するが、羅城門を挟んで二つの寺、東寺と西寺の建設を命ずる。・・・ 空海は延暦23年、留学僧(るがくそう)として唐に渡り、帰国後、天皇や国家を危険にさらす怨霊の鎮魂に役立つ加持祈祷を含む密教の力と文章力、後に三筆といわれる書などによって嵯峨天皇と深く結びつきます。 ・・・空海の寺院建設計画は三段階で行われた。第一段階は弘仁7(816)年に高野山を賜ったことである。ここで空海は真言密教の一つの根拠地と高野山に建てた。高野山は深い森の中にあり、真言密教の根拠地として誠に適当な所である。しかし高野山は都より遠く、高野山のみではとても真言密教の発展は望めない。空海は都の中に密教の根拠地を求めようと念願していたが、弘仁14年に東寺を賜った。 東寺はすでに伽藍配置が決められ、金堂の建設も行われていたらしい。空海の布教のやり方は既成仏教の中に入り、それをいつの間にか自分のものにしてしまうやり方である。空海は東寺の伽藍配置を奈良仏教の寺院のままにしながら、内容を変えてしまった。西塔をつくらず西塔の位置に真言密教において最も重要な建物である灌頂院を置いた。そした薬師三尊像を本尊とする金堂はそのままにして、もう一つ真言密教独自の曼陀羅思想の立体的表現である如来、菩薩、明王、守護天の四種二十一体の仏像の並ぶ第二の金堂というべき講堂を造ったのである。これが第二段階の計画である。 そして第三段階は宮中で御修法(みしほ)を行うことができる「真言院」で、承和元(834)年12月に願い出て勅許されるのです。 これが後の宮中真言院の設立になるが、この宮中真言院の設立は空海の最後の悲願であった。この第三段階の計画で空海の真言密教はまさに日本国の宗教となったわけである。空海はこの仕事を終えて、承和2年3月、高野山に帰り、めでたく62歳の生を終えた。 東寺講堂と空海の思想 ・・・しかし何といっても東寺の見ものは講堂の仏像である。・・・講堂の中央には大日如来を阿しゅく、宝生、阿弥陀、不空成就の如来が、その東側には金剛波羅蜜多菩薩を金剛薩た、金剛宝、金剛法、金剛業の菩薩が、その西側には不動明王を金剛夜叉、降三世(ごうざんぜ)、軍茶利(ぐんだり)、大威徳の明王が囲んでいる。そして4隅を多聞天、持国天、増長天、広目天の四天王が守り、さらに梵天と帝釈天とが両脇を固めている。・・・空海は彼独自な密教思想によって、仏の立体曼陀羅をこしらえたと考えるべきであろう。・・・(講堂の仏像配置図) 東寺灌頂院と空海の密教 ・・・東寺はまさしく鎮護国家、玉体安穏を祈る寺である。この鎮護国家、玉体安穏を祈る真言密教の奥義を師から弟子へ伝える伝法の灌頂が行われる場所が灌頂院である。 「最澄と空海 空海の再発見 その身のまま仏になれる」の項で真言密教の教義を語るものとして、『即身成仏義』『声字実相義(しょうじじっそうぎ)』『吽字義(うんじぎ)』の3冊の本を紹介してその解説をしてくれています。しかし、残念ながら理解することができません。そう、真言密教の教義は、理解するものではないのかもしれません。そこで、「人間弘法大師を説く10章」の「密教とは、曼陀羅とは」の部分で理解することに留めました。 第四章 密教とは、曼陀羅とは いったい空海が学んだ密教というものは、どういうものであろうか。もちろん密教もまた仏教であり、それは釈迦の教えの流れをくむものである。釈迦は紀元前5世紀にインドで活躍した実在の人物である。彼は人間の世界を苦の世界と捉え、その苦の原因を愛欲においた。愛欲があるから苦がある、それゆえ愛欲の火を消せば苦悩はおさまり、人間は静かな悟りを得ることができるであろう。釈迦はそのような教えを説いた。そして、釈迦の弟子たちはこういう教えを守って、好んで町から離れ、山林でたいへんつつましい清潔な生活を送ったが、紀元1世紀ごろ、このような伝統的な仏教にたいする大きな批判が起こる。 このような静かな悟りの仏教で人間が救えるのか、欲望を殺してしまっては人間の活動力は失われる、もっと人間は自由になる必要がある、それは愛欲のとわわれからも自由になり、禁欲のとらわれからも自由にならなければならない。こういう愛欲の肯定にも否定にもとらわれない「空」の思想を説いたのが龍樹だった。この龍樹の弟子たちは自分の立場を大きな乗り物、つまり大乗とし、伝統的な仏教の立場を小さな乗り物、つまり小乗とし、自分の立場の優越を主張した。・・・『法華経』『金剛般若経』『維摩経』などの翻訳者 鳩摩羅什(くまらじゅう)は破戒を犯しつつ人生の無常を知り仏教者としての道を求めた例もあり、いまでも真言僧がもっとも日常的に唱える『理趣経』は、そういう愛欲肯定の教えを大胆に説いているとしています。 こういう教えは、バラモン教に存在する考え方であるが、仏教は発展段階である密教においてバラモン教への先祖帰りを、多分に官能を肯定したかたちで行ったのである。 宇宙の中心には大日如来という永遠不滅な仏がいる。そしてすべてのものは、この永遠不滅な大日如来のあらわれにすぎない。この大日如来の永遠の生命を「蜜」という。蜜というものは二つの意味がある。一つは秘密の蜜であり、それは隠れているもの、あらわれていないものである。蜜は万物の奥に隠れているものである。蜜のもう一つの意味は、いっぱいものが詰っているという意味であろう。つまり存在するもののエキスがいっぱい詰っていて、すべてのものの存在の根源をなすものをいう。また、人間の身体には3種類の蜜、身蜜、語蜜、意蜜があり、この三つの蜜を大日如来と一体とさせることによって大日如来そのものになることができると密教は説いているようです。 ここで密教が他の仏教と大きくちがうのは、身体を全面的に肯定していることである。この身体の肯定は、感覚の肯定と同時に欲望の肯定を意味する。この教えこそ、即身成仏という言葉で説かれる教えなのである。仏教ではふつう、仏になるのは死後とされるが、現世において仏になれるばかりか、この肉体をもったまま仏になれるというわけである。 仏教もここまでくると、もはや釈迦を教祖とするわけにはいかなくなる。そこで密教は、大日如来の教えが龍樹に伝わり、それが龍智、金剛智、善無畏(ぜんむい)、一行、不空、恵果と伝わる系譜をつくる。密教では他の仏教と区別して、龍樹を龍猛(りゅうみょう)というが、それは、密教の教義が他の仏教とちがって優れた教えであることを強調するためであろう。 ここで、「龍樹」とは、生まれ150年頃、没250年頃、インドの大乗仏教を確立した僧。サンスクリット語ナーガールジュナの音訳。龍猛、龍勝、または龍樹菩薩とも呼ばれる。南インドのビダルバの出身という。ナーガールジュナコンダを仏教研究の中心地とし、セイロン、カシミールガンダーラ、中国などから来た僧侶のために僧院を設けた。大乗経典を研究し、「中論」を書いて中道説を完成し、いわゆる大乗仏教の根本を確立した。(ブリタニカ国際百科事典) 密教では曼陀羅を崇拝する。曼陀羅とは何か。それは世界の秩序を図式的に表現したものであるといってよい。曼陀羅には 金剛界曼陀羅と 胎蔵界曼陀羅がある。・・・金剛界が空間的世界の発展の所相を示すのにたいし、胎蔵界は時間的世界の秩序を示すといってよいであろう。つまり宇宙は空間と時間の二つの相をもっている。その相を二つの曼陀羅であらわしたといえよう。・・・この曼陀羅世界は4種の存在によって構成されると考えられる。第一は如来すなわち仏である。悟りを開いた者である。その中心に大日如来がおり、それをとり囲んでさまざまな如来がいる。ここでは釈迦も阿弥陀も、大日如来をとり囲む如来にすぎない。この如来の次に菩薩がいる。菩薩はいわば、まだ如来、仏になっていない如来の候補者なのである。観音とか文殊などが菩薩の代表である。密教では明王を重んじ、とくに不動明王は大日如来と一体のものと考えているようです。明王の次に毘沙門天や弁財天、大黒天などの天部の仏たちはあり、この天部の仏たちはヒンズー教の神が変形したものです。 密教はこういうヒンズー教の神を大胆に取り入れ、そのヒンズー教の神々はまた、どこかで日本の土着的な神々と結びつき、日本人にあまねく崇拝された。・・・ 上に記されているように、密教が大日如来の教え(思想)が龍猛(龍樹)に伝わり、龍智、・・、不空、恵果そして空海に伝わったのであれば、釈迦を祖と考えるいわゆる仏教とは全く違った宗教ということができるのではないでしょうか。 以下は実際の旅のページでの再掲です。一部、新しい写真を挿入しています。 「東寺」は京都駅に近く、その五重塔は新幹線、近鉄線からはっきりと見えています。弘法大師空海が嵯峨天皇に賜った東寺真言宗の総本山で正式名は「教王護国寺」です。「古都京都の文化財」として世界遺産に登録されています。東寺に伝わる御詠歌に「身は高野 心は東寺に納めおく 大師の誓いあらたなりけり」とあり、毎月21には「弘法市」開かれます。 近鉄東寺駅を降り、九条通りを西へ、東寺の南大門へは、ほんの数分です。 南大門を入ると、 正面は金堂が そして右手に五重塔が眼に入ってきます。金堂、講堂の西側に「灌頂院」、「勅使門」、「本坊」、「御影堂」が並び立っており、「食堂」横の入口から、特別拝観料(「五重塔」初層入場、「宝物館」、「観智院」の拝観)を支払い、入場します。「瓢箪池」を挟んで向こうに「五重塔」が。 五重塔初層を拝観します。 現在の塔は1641年(寛永18)に着工、1644年入仏完成したもので、外観に細かい装飾を付けない古式の姿とのこと。 「金堂」は桃山時代に復興された国宝です。 堂内に「薬師如来坐像、日光、月光菩薩」いわゆる薬師三尊像が安置されています。 「講堂」は東寺を真言密教の根本道場とするべく、弘法大師によって建設が計画されたもので、その堂内には、大師独自の発想にしたがった多数の尊像を配置し、その中心に「大日如来坐像」(国宝)が安置されています。 講堂北側からは駅前の京都タワーが見えています。 「御影堂」 をお詣りし、「南無大師遍照金剛」と口の中で唱えます。宝物館を鑑賞した後、「観智院」を訪ねます。 (観智院の説明) (観智院しおり) ご本尊の「五大虚空蔵菩薩像」不思議なお姿を拝むことが出来、「五大の庭」の 前の客殿で、宮本武蔵筆の「鷲の図」を鑑賞することが出来ました。「東寺」については、真言密教を含めて、今一度別ページを作ります。 |

この左手は「浄蓮華院」です。 |

| 来迎院 11月8日、嫁さんとの下見の折、「三千院」を拝観した後、三千院の横を流れる「呂川」の川に沿って「来迎院」を訪ねました。槇野修氏の「京都の寺社 505を歩く 上」の来迎院の説明文の簡潔さが大変気に入ったので、全文を転記することとしました。 三千院の門に通ずる石段の手前を呂川に沿ってのぼる。左手には三千院の苔むした石垣がつづき、 茶店周辺の賑わいが急に遠くなり森閑とした山道である。五、六分ほどのぼると、天台宗延暦寺別院の来迎院が木立のなかに見えてくる。わずかな上り坂だが、ここまで訪ねてくる観光客はあんがいすくなく、幽寂とした佇まいをみせる寺である。 慈覚円仁大師が仁寿年間(851〜54)に開創し、聖応(しょうおう)大師良忍(りょうにん)が再興した来迎院は、勝林院とともに声明音律の中心道場である。声明とは法要で僧が唱える声楽のこと。良忍は一日6万遍の念仏を唱え、融通念仏宗の開祖となった。 堂宇はたびたび焼失し、いまの本堂は天文年間(1531〜55)の再建だが、本尊の薬師如来・阿弥陀如来・釈迦如来の三尊坐像は平安期の貴重な作として知られる。 来迎院からさらに400メートルほどのぼると呂律両川の上流に「音無の滝」がある。これは良忍が滝音がうるさく声明が乱されるので呪文をかけ水音を消したというところからの名である。 なお、三千院の南を流れる呂川、北を流れる律川の名は音階の呂律からきており、呂は十二律のうち偶数番目にあたる6つの音、律は奇数版目にあたる6つの音のことで、転じて「呂律(ろれつ)が回らない」などという。 来迎院の門の手前、左手に、「浄蓮華院」があります。「京都発見 洛北の夢」のメモによると 来迎院の本尊は薬師如来。伝行基作。おそらく良忍は現在の浄蓮華院をまず庵室とし、来迎院を、声明の道場として建てたと思われる。浄蓮華院と来迎院は一体のもので、浄蓮華院は一名「融通大念仏堂」と呼ばれていた。と記されています。呂川に沿っての下り道です。 来迎院には『融通大念仏縁起』来迎院本や「最澄の度牒」(出家した者に官府が与える証明書。その出生などが明記されているため、伝教大師最澄に関する根本資料でもある)などが保存されている。これは「比叡山焼討ち」の折にだれかが来迎院に預けたのではないかといわれています。 |

| 作者近況の欄です9. |