|

| 四国八十八箇所お遍路・バスの旅 |

| 作者近況の欄です9へ |

|

| 2010年3月20日 四国八十八箇所観音霊場・お遍路の旅に出発です。まずは、発願の旅です。トラピックスさんのシリーズ第一回 1番から6番までが今回のお参りです。頂戴した「四国遍路 作法とお経の意味」と題する小冊子をお手本とします。 発願 あなたの願い事は成就します・・・「世の為に、自分を大きく生かしたい」と、お願いして下さい。 その願いこそ、私たちが生まれてきた理由です。この身体は借りものです。自分のことだけを祈るのでは決して霊験はありません。 「同行二人」 弘法大師がいつも一緒にいてあなたを護ってくれる、と言う意味です。 笠に書かれた知恵の言葉 迷故三界城(迷うがゆえに、三界は城なり) 悟故十方空(悟るがゆえに、十方は空なり) 本来無東西(本来、東西はなく) 何処有南北(何処んぞ、南北あらんや) 食事作法(じきじさほう) 感謝の心で、食前に偈の文を唱えます。 一滴の水にも、天地の恵みを感じ 一粒の米にも、万民の労苦を思いありがたく、頂きます。 お祈りの仕方 お経は、何度も唱えずとも、一度だけでも良いといいます。ただひとつ、真心でほとけ様にお願いすることが大事です。 拝んでいることさえ忘れ、仏と一体になったとき内なる世界が現れます。お経や宗派にさえこだわらない。自由な心で、静かに祈ります。 目を閉じ、真心で掌を合わせると、心の奥にある本当の自分に気づきます。今、この時を満ち足りて感じます。 お遍路の作法 山門にて 合掌し、一礼する。 手洗いで、 手を清める。 本堂に参り、 納め札、線香、ロウソク、供物料としてお賽銭を納める。念珠をすり、合掌してお経を唱える。 大師堂に行き 本堂と同じ要領でお参りします。 お納め札の作法 本堂に一枚、お大師堂に一枚納めます。 お接待を受けた時も、一枚差し上げます。 十善戒 「悪事は、行うときに悩み、した後にも後悔する。」 弟子某甲(でしむこう) 尽未来際 不殺生 不偸盗 不邪淫 不妄語 不綺語 不悪口 不両舌 不慳貪 不瞋恚 不邪見 自身の心を楽にする戒め |

| 仏前勤行次第 |

| ○ 開経偈 無上甚深微妙法 百千萬劫難遭遇 我今見聞得受持 願解如来真実義 ( むじょうじんじんみみょうほう ひゃくせんまんごうなんそうぐう がこんけんもんとくじゅじ がんげにょらいしんじつぎ) ○ 懺悔文 我昔所造諸悪業 皆由無始貪瞋癡 従身語意之所生 一切我今皆懺悔 ( がしゃくしょぞうしょあくぎょう かいゆむしとんじんち じゅうしんごいししょしょう いっさいがこんがいざんげ) ○ 三帰 弟子某甲 尽未来際 帰依仏 帰依法 帰依僧 ○ 三竟 弟子某甲 尽未来際 帰依仏竟 帰依法竟 帰依僧竟 ○ 十善戒 弟子某甲 尽未来際 不殺生 不偸盗 不邪淫 不妄語 不綺語 不悪口 不両舌 不慳貪 不瞋恚 不邪見 ○ 発菩提心真言 おん ぼうじしったぼだはだやみ ○ 三麻耶戒真言 おん さんまやさとばん 仏説摩訶般若波羅密多心経 十三仏真言 ご本尊により、真言が異なります。大師堂では光明真言へ飛びます。 一、 不動明王 のうまくさんまんだ ばざらだん せんだ まかろしゃだ そわたや うん たらた かんまん 二、 釈迦如来 のうまく さんまんだ ぼだなんばく 三、 文殊菩薩 おん あらはしゃ のう 四、 普賢菩薩 おん さんまやさとばん 五、 地蔵菩薩 おん かかかび さんまえい そわか 六、 弥勒菩薩 おん まい たれいや そわか 七、 薬師如来 おん ころころ せんだり まとうぎ そわか 八、 観世音菩薩 おん あろりきゃ そわか 九、 勢至菩薩 おん さんざんさく そわか 十、 阿弥陀如来 おん あみりた ていせいから うん 十一、 阿しゅく如来 おん あきしゅびやうん 十二、 大日如来 おん あびらうんけん ばざらだとばん 十三、 虚空蔵菩薩 のうぼう あきゃしゃ きゃらばや おん ありきゃ まりぼり そわか 追加 千手観音 おん ばざらたらま きりく (そわか) 十一面観音 おん まか きゃろにきゃ そわか 馬頭観音 おん あみりとう どはんば うんはった そわか 毘沙門天 おん べい しらまんだや そわか 大通智勝仏 おん まか びじやに やじやにゃ のうびいぷう そわか 光明真言 おんあぼきゃ べいろしゃのう まかぼだら まにはんどま じんばら はらばしたやうん (三遍) 大師宝号 南無大師遍照金剛 (三遍) 廻向 願わくば、この功徳を以って、あまねく一切に及ぼし 我らと衆生と皆とともに、仏道を成ぜん 以上が仏前勤行です。 |

| 讃岐国・香川 懺悔の道場 23ヶ寺 |

クリックすると拡大した香川の札所を表示します。 |

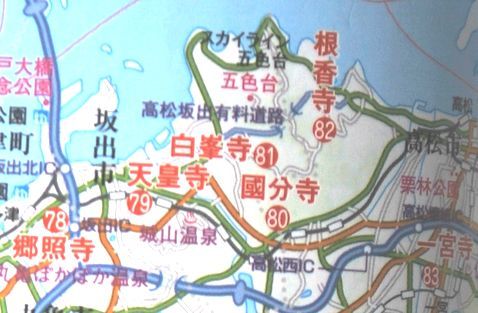

前回の「根香寺」を含み「白峯寺」「国分寺」の位置です。 クリックすると拡大します。 |

白峯寺の伽藍配置図です。クリック後は拡大します。 |

本堂です。クリックすると別角度からの本堂です。 |

| 第八十一番札所 綾松山 洞林院 白峯寺 (りょうしょうざん どうりんいん しろみねじ) 真言宗御室派 ご本尊は千手観音菩薩のため 真言は おん ばざらたらま きりく そわか 3月15日、逆打ち3回目。2回目にも五色台の青峰にある「第八十二番 根香寺(ねごろじ)」をお参りしましたが、今回は白峯へ登ります。「第81番札所 白峯寺」です。12時40分、山門を入り、少し歩くと正面に「護摩堂」があります。そこを左折すると水場があり、その先には崇徳上皇の廟所といわれる頓証寺殿に行き当たりますが、その前の階段を登ると本堂に着きます。 本堂、 その向って 右手にある大師堂に 今日最初のお勤めをします。ガイドブックによる歴史には 弘仁6年(815)、弘法大師が白峯山中に如意宝珠を埋めて井戸を掘り、衆生済度を誓願したのがこの寺の始まり。貞観2年(860)、智証大師が白峯大権現の神託を受け、瀬戸内海の流木で千手観音像を刻み、本尊とした。 長寛2年(1164)、配流先の讃岐で崩御した崇徳上皇は、ここで荼毘に付され、寺の裏山に葬られえた。これが白峯御陵である。・・・境内の崇徳上皇の廟所は頓証寺殿といわれ、その門は後小松天皇(在位1382〜1412)が贈った扁額がかけられているため、勅額門と呼ばれている。 本堂左手にある瀟洒なお堂は「阿弥陀堂」で、 (その解説版)、 階段を下りる途中には役行者堂、薬師堂が建ち、その下に「頓証寺殿」があります。 保元の乱に破れ、讃岐に流され忿怒の死を遂げ、日本の大魔王とまで呼ばれるようになる崇徳上皇の詠んだ歌「啼けばきけきけば都の恋しさにこの里過ぎよ山ほととぎす」が遺されております。・・・上田秋成は「雨月物語」の「白峯」で、西行法師が白峯御陵を詣でると、上皇の怨霊が現れるという物語を書き残している。 頓証寺殿の左には これらの解説版が建っています。 |

クリックすると本堂が拡大されます。 |

| 第八十番札所 白牛山 國分寺 (はくぎゅうざん こくぶんじ) 真言宗御室派 ご本尊は千手観音菩薩のため 真言は おん ばざらたらま きりく そわか 白峯からヘアピンカーブの急坂を降るバスの中で、お弁当をいだだきます。味を感じることが少々難しい状況でしたが、前回のお弁当よりは数段良いメニューではありました。30分の乗車で、國分寺には13時40分に到着します。 ガイドブックによる歴史には 天平13年(741)、聖武天皇(在位724〜49)は、諸国に国分寺を建立することを勅願した。それに応えて行基が自作の十一面観音を安置し、讃岐国分寺として開基したという。・・・見事な枝ぶりの松が茂る広々とした境内は深閑とし、天平の昔を偲ばせる。全域が讃岐国分寺跡として国の特別史跡にしていされているのもうなずけよう。・・・ 仁王門を入ると境内は広々としており、 左右に四国八十八ヶ所の本尊石仏がならんでいます。 正面に本堂があります。本堂でのお勤めの後、 池を回りながら、 大師堂へ向います。 大師堂は鉄筋で出来た多宝塔のような姿をしていますが、 その前の納経堂は古色蒼然としています。そのお堂の中でのお勤めとなりました。 |

クリックすると本堂です。 |

| 第七十九番札所 金華山 高照院 天皇寺 (きんかざん こうしょういん てんのうじ) 真言宗御室派 ご本尊は十一面観音菩薩のため 真言は おん まか きゃろにきゃ そわか 寺号が示すように、崇徳天皇(上皇)に因縁が深いお寺ということです。ガイドブックの歴史には 日本武尊ゆかりの「八十場(矢蘇場)の泉」は、いまもこんこんと清水が湧いている。・・・弘法大師が巡錫したおり、泉の付近で霊感を得た。大師は近くにあった霊木で十一面観音像を彫り、堂宇を建立して安置した。これが寺の開基である。 さらに後、保元の乱で讃岐に流罪となった崇徳上皇は、長寛2年(1164)八月、讃岐の国府における歌会に出席する途次、ここで崩御した。夏の暑い時期であったため、遺骸を八十場の泉水に漬けて腐敗を防ぎ、寺に安置して京都からの令旨(りょうじ)を待った。そしてそれを受けると、白峯山で荼毘に付されたのである。このため寺号が天皇寺となった。・・ JR八十場(やそば)駅横の踏み切りを渡り、少し細い道を登ると山を背景にした不思議な形の赤い鳥居(三輪鳥居)が見えてきます。 天皇寺は崇徳上皇を祀る白峰宮の神宮寺という存在です 。札所へのお勤めのための参上であるため、鳥居をくぐることを避け、右手の道から入り、途中、お宮の前を横切り、天皇寺境内に入りました。お宮の神域からするとお寺の境内はこじんまりしており、 本堂 と 大師堂 は直角に寄り添っています。今年は少し梅が時期が遅れているのでしょうか? |

クリックすると本堂です。 |

| 第七十八番札所 仏光山 広徳院 郷照寺 (ぶっこうざん こうとくいん ごうしょうじ) 時宗 ご本尊は阿弥陀如来のため 真言は おん あみりた ていせいから うん 30分ほどで、バスは坂出から宇多津町へ進みます。少し丘のような山(青野山)へ登り、山門から坂道と階段を上がると、 本堂に出ます。本堂でのお勤め後、本堂左手の階段を上がると、大師堂が。「厄除うだつ大師」の名称がつけられています。少し高台にあるため、宇多津の町が見下ろせます。ガイドブックの歴史には 現在は時宗の寺であるが、もともとは行基によって開基された。本尊の阿弥陀如来は行基の作といわれる。後に弘法大師が巡錫し、霊場と定め、伽藍なども改築した。・・・時宗の開祖、一遍上人も正応元年(1288)にしばらくの間、逗留したことがある。御詠歌にもあるように、当時は「道場寺」といっていた。現寺号に改めたのは寛文4年(1664)である。・・・ 時宗のお寺ということで、御詠歌に特色があります。「踊りはね念仏申す道場寺 ひょうしをそろえて鉦(かね)をうつなり」 帰り道に 「四国一の閻魔像」 がある 「閻魔堂」 を覗いてみました。 |

クリックすると本堂です。 |

| 第七十七番札所 桑多山 道隆寺 (そうたざん どうりゅうじ) 真言宗醍醐派 ご本尊は薬師如来のため 真言は おん ころころ せんだり まとうぎ そわか 16時20分、今日最後の札所に着きました。 堂々たる仁王門が立ち、 その横に先達が紹介した 「第七十七次(通常は 番 )霊場」 と表記された石塔が立っています。この時間になってようやく空に晴れ間が広がり、朝のような雰囲気が境内をおおいます。そんな様子が上の写真といえます。広い平地に見事な 本堂、 大師堂 が建っています。今日最後のお勤めということで、心しての般若心経、お題目でした。 また、境内に眼病にご利益がある「潜徳院殿御廟」 (説明板) があり、もちろんお詣りをしました。 |

| 作者近況へ |

| 万葉の旅 |

クリック後は拡大します。 |

| 2012年2月15日 逆打ちの旅 第二回目は、第八十五番「八栗寺」、第八十四番「屋島寺」、第八十三番「一宮寺」、第八十二番「根香寺」の4ヶ寺です。お天気は少々心配ですが、朝は雨は落ちてはいず、頑張って出かけました。7時40分集合、集合場所の「梅田芸術劇場」前には、14分頃に到着、横にある早朝から営業している喫茶店で、サンドイッチとコーピーの朝食を。8時には、私達2人を含め42名の同行の方々とともに、バスの駐車場から出発、「明石海峡大橋」へ向います。 四国へ渡る「鳴門大橋」の手前にお迎え大師の像が立っています。今回その撮影を試みましたが、曇天の上、バスがフルスピードであったため、それなりの写真となってしまいました。「八十五番八栗寺」への道は、「八十六番志度寺」への道と同じであり、高速の出口も「志度」。海に向って左手にバスは進みます。 |

拡大します。 |

| 第八十五番札所 五剣山 観自在院 八栗寺 (ごけんざん かんじざいいん やくりじ) 真言宗大覚寺派 ご本尊は聖観音菩薩のため 真言は おん あろりきゃ そわか 五剣山の中腹にある「八栗寺」へは、八栗ケーブルに乗車します。ケーブル内から 1)向かいに屋島が見えています。 2) 対抗ケーブル車 ケーブル駅から五剣山をバックにした「八栗寺」へ向い歩きます。 境内に入ると、右手に 「多宝塔」、 「大師堂」 更に進むと、正面に「聖天堂」 (「歓喜天」) 右手に五剣山を背景にした立派な「本堂」があります。1ヶ月ぶりのお勤めです。無事に御真言、般若心経が口から出てくれることに安心します。 ケーブル下山後、溜池沿いから屋島を背景とした句碑を撮ってみました。 山号についての伝説では、大師がこの山で求聞持法を修行している時、降ってきた5柄の剣を巌窟に埋め、山の鎮守とした、ということです。「聖天堂」(八栗の昇天さん) は1677年に木食以空上人が東福門院(後水尾天皇中宮、家康の孫娘)から賜った大師作の歓喜天を勧請したお堂。 |

八栗寺・屋島寺・一宮寺と高松市概況図クリック後は拡大します。 |

|

| 第八十四番札所 南面山 千光院 屋島寺 (なんめんざん せんこういん やしまじ) 真言宗御室派 ご本尊は十一面観音菩薩のため 真言は おん ばさらたまき きりく 屋根のような屋島の山腹を登ります。海に飛び出した台地のようになっていますから、三方向は入江と海ということになります。ドライブウェーの駐車場からは「仁王門」、「四天門」は通りませんが、立派なご門と石塔が案内してくれます。 境内は広々として、各々のお堂が見渡せます。 本堂側から「四天門」そして「仁王門」をうかがいます。 眼を引くのが、2匹の大狸です。蓑山大明神(みのやまだいみょうじん)は四国狸の総大将「太三郎狸」と呼ばれる土地の氏神。子宝、縁結びや家庭円満などの神さま、ということです。 大狸と来歴。 重要文化財のご本堂でお勤め。 大師堂でのお勤めをします。 屋島周辺の見やすい観光地図を撮ってみます。 下りのバス道からお勤めを果たした八剣山八栗寺方面を撮影します。 創始は、唐僧鑑真が、大宰府から奈良へと向う途中で、屋島に立ち寄り、その北嶺に普賢堂を建てたことから(天平勝宝5年、753年)始まるようです。弘仁6年(815年)大師が北嶺にあったお寺を南嶺に移し、一夜で本堂を建立、千手観音を刻み、本尊として安置したとしています。 |

クリック後は本堂です。 |

| 第八十三番札所 神豪山 大宝院 一宮寺 (しんごうざん たいほういん いちのみやじ) 真言宗御室派 ご本尊は聖観音菩薩のため 真言は おん あろりきゃ そわか 高松市街を通り抜け、一宮寺に着きます。開基は義淵僧正、大宝年間(701年から4年)とされ、寺号も大宝院といわれていたようです。後に大師が聖観音菩薩を刻み、本尊としたとされています。雲行きが怪しくなりました。大師堂です。チョットですが雨が。 |

拡大します。 |

クリック後は本堂です。 |

| 第八十二番札所 青峰山 千手院 根香寺 (あおみねざん せんじゅいん ねごろじ) 天台宗 ご本尊は千手観音菩薩のため ご真言は おん ばざらたまら きりく そわか 雨が降ってきてしまいました。道を北に取り瀬戸内海沿いの五色台を目指します。5つの峰を総称して五色台とされています。木々が生い茂る急坂の道を大型バスが登っていきます。雨降りの為、あたりは暗く、時刻は3時をまわったところですが、夕方のような雰囲気です。そんな中、仁王門前に着きます。これからは片手で操作が出来るカメラに持ち替えざるをえません。ニコンの一眼レフからキャノンのIXYへの持ち替えです。十分な撮影は不可能で、残念です。滑りやすい天然石を使った石段を登り、本堂に向います。 廻廊入り口から本堂を見上げるかたちになります。 本堂は廻廊形式で独特な雰囲気を持っており、 3万体を越すといわれる観音菩薩小像が安置されています。 本堂内でのお勤め。 大師堂前での今日最後のお勤めを果たします。 入唐前の弘法大師がこの山で草庵を結び、五大明王を祀ったのは始まりとされ、天長9年(832年)智証大師円珍がこの地を巡錫した折、欅の木の下に、山の鎮守山王権現の化身である翁が現れたとされています。境内の「白猴欅(はっこうけやき)」(智証大師が当山開基の時、この樹下に山王権現が現れ、また、白い猿が下りてきて、大師を守護し創業を助けたと云う。樹齢約1,600年 樹幹の周囲約7m。 一時は、香川県天然記念物に指定されていましたが、枯れてしまい、平成3年に保存のため、根を切り、屋根をつけて、生えていたとおりの位置に据えています。)の巨大さにびっくり。智証大師は香木で千手観音を刻み、本尊としこのお寺に祀ったということです。この根元も香ったということで、寺号となりました。八十二番根香寺は青峰山に、八十一番白峯寺は白峯山中に祀られています。3月13日の逆打ち第三回目はこの白峯寺から始まることになります。 |

| 作者近況の欄です9へ |

| 2012年1月18日 「四国八十八箇所お遍路・バスの旅」も長いことご無沙汰してしまいました。2010年6月以来ということになります。今年は閏年ということで、逆打ちの旅が企画されていました。逆打ち日帰り3回分の参加を考え、その第一回目の旅に出発しました。今回は第八十八番「大窪寺」、第八十七番「長尾寺」、第八十六番「志度寺」の3ヶ寺です。逆打ちの完成はご利益が増えるとのことですが、私達は八十八箇所を出来るだけお参りしたいとのことのみの旅です。一泊での旅に参加できるようになればお参りするお寺が増えていくことでしょう。もちろん、西国観音霊場をお参りする旅も続けていきます。 |

二天門です。門向こうの正面は本堂です。クリック後は本堂です。 |

| 第八十八番札所 医王山 大窪寺 (いおうざん おおくぼじ) 真言宗単立 ご本尊は薬師如来のため 真言は おん ころころ せんだり まとうぎ そわか バスの車幅ほどの細い急斜面を登っていきます。少し広めの三叉路だと感じた場所が大窪寺の仁王門の下にあたりました。日陰には雪が残っています。初めて参加される方々はお店で納経帖などを買い求めています。その間に、岡山トラピックスの一団が仁王門から境内に入っていきます。私達は先達の案内で階段をあがり「二天門」から境内に入ります。 正面には岩肌を見せる胎蔵ヶ峰を背景に本堂がそしてその後には多宝塔見えています。先着の一団が本堂でお勤めをされていますので、私達は記念写真撮影をした後、大師堂へ向います。途中、結願のお札所だけに結願所があり、杖などが奉納されています。 大師堂でのお勤めの後、本堂に向かいお線香、ロウソク、納め札をあげ、内陣でお勤めの後、ご住職からの説教と三国伝来といわれる錫杖をいただきました。くだりの二天門では巨大なワラジの奉納品にびっくりさせられました。 |

梵鐘・奉納された大わらじの特色がある仁王門。クリック後は本堂 |

| 第八十七番札所 補陀落山 長尾寺 (ふだらくさん ながおじ) 天台宗 ご本尊は聖観音菩薩のためご真言は おん あろりきゃ そわか 車中での昼食のお弁当をいただいている間に30分ほどで「長尾寺」へ着いてしまいました。境内の大楠木の横に大窪寺まで16.5キロとの表示がありました。広々とした境内に私達との同行の団体さんが多数見受けられ、本堂、大師堂でのお勤めに精を出しています。門の右前には弘安9年(1286年)銘の元寇時の出征兵士のための「経幢(きょうどう)」(重文)(八角石柱または金属柱の各面に陀羅尼を刻んだもの。)があります。 |

仁王門、金剛力士は共に重文です。クリックすると本堂です。 |

| 第八十六番札所 補陀洛山 志度寺 真言宗善通寺派 ご本尊が十一面観音のためご真言は おん まか きゃろにきゃ そわか なんとも不思議な言い伝えが残っているお寺さんです。JTBパブリッシンングの「四国八十八ヶ所めぐり」は以下のように記しています。 歴史 日本に仏教が伝来してまだ間もない推古天皇33年(625)、凡薗子(おおしのそのこ)なる尼が志度ノ浦に漂着した檜の霊木を草庵に持ち帰ると、閻魔大王の化身が顕れて、その霊木で十一面観音像を彫像して姿を消した。 尼はそれを補陀洛山の観音だと感得し、小さな堂を建て安置した。縁起はそのように伝えている。 寺としての開基は藤原不比等である。鎌足の息子、光明皇后の父親にあたる。不比等と志度寺についての伝説は以下の通りである。 天智天皇(在位668〜71)のころ、不比等の妹は唐の高宗皇帝に望まれて、その妃になった。後に不比等が亡父鎌足の供養として奈良の興福寺を建立するにあたって、妹は唐に伝わる華原磐(ぐわげんけい)、泗 濱石石(しひんせき)、面向不背(めんこうふはい)の三つの宝珠を送ってきた。が、船は志度ノ浦で難破、面向不背の宝珠は龍神のものとなってしまう。 宝珠を探すため自ら志度を訪ねた不比等は、妻のある身でありながら土地の海女との間に房前という男児をもうける。真相を知った海女はわが子を世継ぎにする約束を取り交わし、海に潜り、その命と引き換えに龍神から宝珠を取り戻した。不比等は、宝珠を興福寺に納め、海辺近くに海女の墓を立て五間四面の堂宇を造って「志度道場」と名付けたという。 「志度」は「四度」であり、このあたりの海は極楽浄土に続いているとされている。 朱鳥7年(693)房前は行基とともに志度を訪れ、母の冥福を祈って大伽藍を建立、「法華経」八巻を奉納し、千基の石塔を建て、寺号お「志度寺」と改めた。後に道長を輩出した藤原北家は、房前の子孫である。・・・ 仁王門をくぐるとすぐ左手に、立派な五重塔があります。 本堂、 大師堂で今日最後のお勤めをし 「奪衣婆堂」 、 「海女の墓」、 (解説版)を回りました。 次回は2月15日、「八栗寺」、「屋島寺」、「一宮寺」、「根香寺」をお参りする予定です。 |

| 作者近況の欄です9へ |

|

| 阿波国・徳島 発心の道場 23ヶ寺 |

| 2010年6月9日 第三回目のバスによる「四国霊場八十八箇所お遍路の旅」に行って来ました。今回は、12番札所から16番札所の5つの札所です。バスツアーでの旅であり、この地区には沢山の札所が重なり合っている為、打ち方は順番どうりではありません。まず、16番・観音寺、次は13番・大日寺、12番・燃山寺、14番・常楽寺、15番・国分寺の順による”お勤め”となりました。各札所で本堂、大師堂での2回の”お勤め”にも徐々に慣れ、その時間が大変短く感じられるようになってきました。今回の12番札所・燃山寺は山深い、標高800メートルの位置にあり、山登りの為の約5キロを20人乗りの小型バスに乗り換えてのお参りということで、大変、印象に残りました。もちろん、山上の参道からの景観は見事なものでした。 |

クリックすると本堂です。 |

| 第十六番札所 光耀山 観音寺 (こうようざん かんおんじ) 高野山真言宗 ご本尊は千手観音菩薩のため真言は おん ばざらたまら きりく そわか 朝、集合場所の梅田芸術劇場への道を歩いていた時、雨がぱらついて来て、心配していましたが、淡路海峡大橋を渡る時にはすっかり晴れ渡っており、綺麗な瀬戸内海がを見渡すことができました。山門を入ると、いかにも新しげな本堂、その右手にはこれまたいかにも由緒ありげな大師堂が配置されています。今日始めての、お勤めです。 |

クリックすると本堂です。 |

| 第十三番札所 大栗山 大日寺 (おおくりざん だいにちじ) 真言宗大覚寺派 本尊が十一面観音のため真言は おん まか きゃろにきゃ そわか 大師は大日如来を刻んで本尊としたが、後に向かいに建つ、一宮神社の別当寺となったことからその本尊十一面観音が本尊となり、大日如来は脇侍として祀られているということです。本堂に比べこじんまりした大師堂です。 「境内のしあわせ観音」です。 正面にある一宮神社です。拝殿正面には馬の像の下をくぐってゆくことになっています。 |

クリックすると本堂、大師堂です。 |

| 第十二番房所 摩廬山 焼山寺 (まろざん しょうざんじ) 高野山真言宗 ご本尊は虚空蔵菩薩のため真言は のうぼう あきゃしゃ きゃらばや おん ありきゃ まりぼり そわか 標高800メートルにある古くからの修験道の修行地として名高い山岳寺院です。参道入り口には布袋様が迎えており、その道を行くと、参道からは周囲の山並みと人海の地が見下ろせます。藤井寺から焼山寺へ至る山道は、「遍路転がし」と異名をとるほどの険しい道とされていたことが実感されます。山門をくぐると、巨木が立ち並んでいる道を登ると、本堂、大師堂があり、 境内には、大きな石の多宝塔が聳えています。山上でのお勤めは力が入るものとなったようです。 山を下る道の中ほどで、小型バスの運転手さんが四国遍路の元祖と伝えられている衛門二郎の終焉の地である杖杉庵(じょうしんあん)(番外霊場)の紹介をしてくれました。 |

クリックすると本堂です。 |

| 第十四番札所 盛寿山 常楽寺 (せいじゅざん じょうらくじ) 高野山真言宗 ご本尊は弥勒菩薩のため真言は おん まい たれいや そわか 四国霊場で弥勒菩薩を本尊とするお寺は、この常楽寺のみとのことです。境内は「流水岩の庭」と名ずけられているように剥き出しの岩がごつごつとしています。そこに、「アララギ大師」と呼ばれる大師が巨木の股の部分に鎮座されています。 |

クリックすると山門から本堂が望めます。 |

| 第十五番札所 薬王山 国分寺 (やくおうざん こくぶんじ) 曹洞宗 ご本尊は薬師如来のため真言は おん ころころ せんだり まとうぎ そわか 聖武天皇が鎮護国家の祈願所として諸国に建てた金光明四天王護国之寺(国分寺)のひとつ。阿波国国分寺としての創建当初の塔の礎石が境内にあります。今日最後の札所でのお勤めが済みました。今日も順調にお参りすることができ、時間は16時です。 |

| 作者近況の欄です9へ |

クリックすると拡大します。 |

| 2010年5月11日 第二回目、バスによる「四国八十八ヶ所お遍路の旅」に出かけました。今回は7番札所から11番札所ですが、今回もやはり逆打ちの旅となりました。今回は買い物などのため1番札所「霊山寺」を訪れました。前回の人波は嘘のような佇まいで、落ち着いて写真を撮ることが出来ました。 |

クリックすると本堂です。 |

| 第十一番札所 金剛山 藤井寺 (こんごうざん ふじいでら) 臨済宗妙心寺派 ご本尊は薬師如来のための真言は おん ころころ せんだり まとうぎ そわか 吉野川を渡り、鴨島町へ入ります。バス同士は交換が出来ない細い道を行くと、藤井寺の駐車場です。山門を登ると右手に、お寺の名前にもなっている「藤だな」がありますが、少し時期遅れで花はほとんど散っています。境内には「第十二番札所焼山寺」へ山越えで行くことが出来る道しるべがあります。 |

クリック後は本堂です。 |

| 第十番札所 得度山 切幡寺 (とくどざん きりはたでら) 高野山真言宗 ご本尊が千手観音(伝弘法大師作)のため 真言は おん ばざらたらま きりく そわか 駐車場から本堂までの道のりは約25分ほどかかりました。山門から入り、330段の階段を登る必要があります。登り階段はシンドイものですが、やはり下りはいつの間にか下まで着いています。でも、この時だけ雨に濡れることとなりました。お寺の名前の由来となっている「織り上がった生地を持つ観音様」です。また、本堂左手の高台にある「多宝塔」です。 |

クリックすると本堂と大師堂です。 |

| 第九番札所 正覚山 法輪寺 (しょうかくざん ほうりんじ) 高野山真言宗 ご本尊が涅槃釈迦如来のため 真言は のうまく さんまんだ ぼだなんばく お寺の周囲は田圃が広がっています。「田中の法輪さん」と、地元の人には親しまれているようです。涅槃釈迦如来が横たわる本堂です。 |

中門です。クリックすると本堂です。 |

| 第八番札所 普明山 熊谷寺 (ふみょうざん くまだにじ) 高野山真言宗 ご本尊は千手観音のため 真言は おん ばざらたらま きりく 中門(仁王門)には珍しい極彩色の毘沙門天?が仁王立ちしています。本堂左手、階段を上がると大師堂があります。本堂、大師堂ともに立派で由緒ありげな建物です。また、多宝塔は彩色修理中に重要文化財に指定されたため、途中からは彩色修理が中止されたののことです。 |

|

| 第七番札所 光明山 十楽寺 (こうみょうざん じゅうらくじ) 高野山真言宗 ご本尊は阿弥陀如来(伝 弘法大師作)のため 真言は おん あみりた ていせいから うん 下層が白い漆喰、上層が朱塗りの新しい山門。 大師堂への階段の右手に、眼病にご利益があると伝えられている「治眼疾目救歳地蔵尊」があり、本堂、大師堂の後に、こちらにもお参りをします。 |

| 作者近況の欄です9へ |

| 2010年3月20日 第一回目、バスによる「四国八十八ヶ所お遍路の旅」に出掛けます。梅田芸術劇場、7時40分の集合時間に合わせて、家を出ます。松井山手駅発6時15分に乗車。北新地駅へは7時着。北新地から徒歩で集合場所へ。梅田芸術劇場へは7時20分頃には到着しました。 梅田・難波乗車のバスが3台。その他の地点からの出発を合わせて、トラピックスさんからのこのツアーのバスだけでも10台ほどになるとの話でした。連休初日ということで、実際のバスの乗車場には他方面へのバスツアーを含めて、20台以上のバスが並んでおり、次々に出発していきます。 もちろん連休です。道路は大変混んでいましたが、9時45分には「明石海峡大橋」を渡った地点にあるSAに到着しました。久しぶりに明石海峡大橋の写真を撮影することが出来ました。ここからの道路状況は快調、大鳴門橋を渡り、一番札所「霊山寺」へは、11時40分に到着。駐車場には10台近くのバスが並んでいます。大変なヒト・ヒト・ヒトです。すぐに、お遍路の旅に必要な品々の購入場所へ。その後、初回のみのイベントである「法話」を聞かせていただき、初めての”お勤め”を先達のご指導に従ってすることになりました。「般若心経」は暗誦は出来ませんが、読み上げることはできます。その他については、ホント、チンプンカンプンの”お勤め”となりました。 今回は、大変な混雑のため、1番から6番へとび、5,4,3,2番のお参りでした。帰りは明石から神戸までの渋滞で、梅田着は7時半頃となりました。馴れない”お勤め”で少々疲れました。でも、すぐに2回目の出発を待つ心持になったのは何故なのでしょうか? 参拝したお寺の紹介はJTBパブリッシング刊「四国八十八ヶ所めぐり」に基づいています。 |

一番札所山門 クリックすると木の間隠れに本堂が。 |

| 第一番札所 竺和山 霊山寺 (じくわざん りょうぜんじ) 高野山真言宗 ご本尊が釈迦如来のため真言は のうまく さんまんだ ぼだなん ぼく 「発願」のお寺です。ここから弘法大師の導きに従って巡る「同行二人」の旅が始まるのです。 このお寺は、聖武天皇(在位724〜49)の勅願寺として行基が開いたと伝えられています。のち、四国を巡っていた弘法大師が、弘仁6年(815)、この寺で二十二日間の修法を行って釈迦如来を感得し、その姿を刻んで本尊とし、竺和山霊山寺と命名したとされています。大師堂です。 本堂と大師堂と二箇所での仏前勤行を行います。 |

六番札所鐘楼門 クリックすると見事な早咲き桜と本堂が。 |

| 第六番札所 温泉山 安楽寺 (おんせんざん あんらくじ) 高野山真言宗 ご本尊は薬師如来[胎内薬師如来(伝弘法大師作)] 真言 おん ころころ せんだり まとうぎ そわか 今回は混雑のため、1番から6番、5番、4番という逆打ちのお参りとなりましたので、その順序での紹介とします。当初、讃岐山脈の安楽谷に万病に特効がある温泉が湧いているのを大師が見つけ、薬師如来を刻んで堂宇を建立しましたが、後に他寺と合併し現在の地に移転したとのことです。多宝塔前の「さかさ松」は大師が松の下で修行中、猟師が猪と間違えて矢を射たところ、矢は松の根に当たり、大師は事なきを得たことで、松の根を逆さに植えなおした。それが根づき「さかさ松」に成長したとの言い伝えがあるようです。見事な真っ赤な椿と 2色の椿の花が咲いています。 |

山門です。クリック後は本堂です。 |

| 第五番札所 無尽山 地蔵寺 (むじんざん じぞうじ) 真言宗御室派 ご本尊は延命地蔵[胎内仏:勝軍地蔵菩薩(伝弘法大師作)] 真言 おん かかかび さんまえい そわか このお寺の創建譚によると、「公認12年(821)嵯峨天皇の勅願により、弘法大師が1寸8分(約5.5センチ)の勝軍地蔵を刻み、本尊として堂宇を建立した」とされています。その後、宇多天皇(在位887〜97)の折、浄函上人が熊野権現の神託によって延命地蔵を刻み、大師作の小仏を納めたと伝えられています。境内の樹齢800年と言われる大銀杏と大師堂です。 |

鐘楼を兼ねた鐘楼門、クリックすると雰囲気のある木々と本堂が。 |

| 第四番札所 黒巌山 大日寺 (こくがんざん だいにちじ) 東寺真言宗 ご本尊は大日如来(伝弘法大師作) おん あびらうんけん ばざらだとばん 創建年代は不詳ですが、弘法大師が留錫(るしゃく)して修行中、大日如来を感得してその姿を刻んで本尊にしたと伝えられています。大師堂にお参りします。 本堂にはお参りするヒトヒトで、お線香の煙が。 |

山門です。クリックすると広い境内に囲まれた本堂が。 |

| 第三番札所 亀光山 金泉寺(きこうざん こんせんじ) 高野山真言宗 ご本尊は釈迦如来 のうまく さんまんだ ぼだなんばく 聖武天皇の御世、勅願寺として行基が開いたとされています。創建当時は金光明寺といわれていましたが、弘法大師が巡錫のおり、日照りに苦しむ村人のため井戸を掘ると、「黄金の霊水」が湧き出たことで、「金泉寺」と改められたと伝えれれています。大師堂です。 本堂の後方には見事な朱塗りの多宝塔が。 |

山門です。クリックすると広い境内の階段の向こうに本堂が。 |

| 第二番札所 日照山 極楽寺(にっしょうざん ごくらくじ) 高野山真言宗 ご本尊は阿弥陀如来(伝弘法大師作) おん あみりた ていせいから うん 四国には行基開創のお寺が30ヶ寺ありますが、このお寺もその一つです。弘法大師はこの寺で修法結縁の日に阿弥陀如来を感得し、その姿を刻んで本尊としたとされています。その仏様が光り輝き、不漁となったので、本堂前に小山を築いて光を遮ったことに由来する日照山という山号です。大変広い境内で、急な階段の上に本堂と 大師堂があり、境内には大師お手植えといわれる「長命杉」が聳え立っています。 |