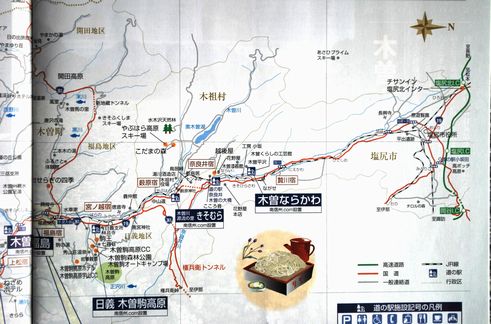

塩尻、奈良井宿、開田高原へに道です。拡大します。 |

| 南信州への旅 |

| 木曽路 奈良井宿・開田高原 権兵衛トンネルを抜け 伊那路 早太郎温泉に泊まり 木曽駒ケ岳千畳敷カール 諏訪の地では 諏訪大社上社を参拝しました。 |

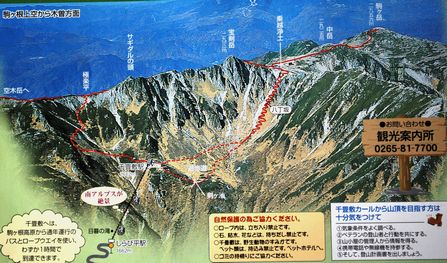

| 背景は駒ケ岳・八丁坂を登り、「乗越浄土」を目指すハイカー達です。 |

塩尻、奈良井宿、開田高原へに道です。拡大します。 |

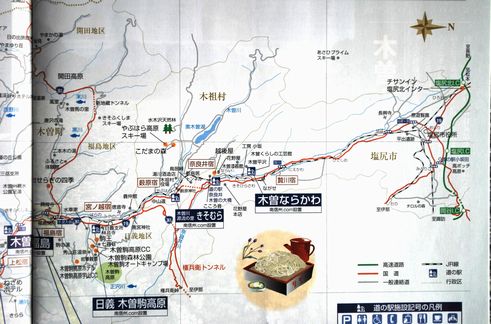

国道19号線から「権兵衛橋」を渡り、駐車場に車を留め、踏切を渡ります。 |

江戸時代、中仙道宿場の雰囲気が存分に漂っています。 |

| 奈良井宿へ 5月25日(金)、「南信州への旅」の出発です。関西からは2人、東京から2人、現地松本の2人は車でJR塩尻駅で迎えに出てくれているはずです。高校時代からの友人で年に2回、信州、京都もしくは奈良で、この旅は続いています。昨年の秋は「奈良の散策」、 春は「信州の鎌倉、塩田温泉へ」、 一昨年の秋は「比叡山から坂本へ」 などページでも紹介してきています。 名古屋駅から9時発の「しなの5号」に乗車します。友人とはメールのやりとりで隣り合う席を確保しています。塩尻駅には11時前に到着、もちろん、現地の2人は待ってくれています。東京組みの到着を待ちます。松本市とは隣り合う塩尻駅での乗降は2〜3回の記憶しかありません。こじんまりとした清潔な駅で感心します。東京から来る中央東線「特急あずさ号」は写真で左から、名古屋から到着する中央西線「特急しなの号」は写真右から入線してきます。 「特急あずさ号」の説明記事の掲示があります。 国道19号線を2台の車に分乗して、2人がJRに乗ってきた道を「奈良井宿」へ向います。「贄川宿」、「木曽平沢」を経て、右手「奈良井川」の向こうにJR奈良井駅が見えてきます。川には木曽ヒノキで出来たアーチ型の「木曽の大橋」が架かっています。車の運転をしてくれている過って先生をしていたM氏が土地の事柄について丁寧に説明してくれます。恥ずかしながら「奈良井宿」は初めての訪れとなります。 12時丁度に「奈良井宿」に到着、駐車場の入り口にある 「奈良井宿地図」を見、 「説明板」を読みます。 英語が達者なT.M氏が中仙道を the Nakasendo highway と表記してあることに興味を示しています。団体バスでの方々がJRの踏切を渡って戻ってきます。我々はその方々と行き違うように「奈良井宿」に向います。まず古い宿場町の雰囲気を十二分に遺している奈良井宿の左手、 右手を見通します。 そして、ゆっくりと散策を始めます。 「鈎の手」の水場があります。 そこにも地図版が置かれています。 道はここで鈎型に曲がり、街道の町並みを見通すことは出来ません、しかも道が弓なりになっています。左側に由緒深そうなお寺が見えます。 江戸時代の公議お茶壷が残されていると言われる「玉龍山 長泉寺」 があり、本堂にお参りします。 「史跡 明治天皇奈良井行在所」の碑が前に立つ「上問屋資料館」 その向こうの酒屋さんの看板「中乗さん(なかのりさん)」、「七笑」に目が行ってしまいます。困ったものです。「なかのりさん」は「木曽節」にその一節があります。 我々の旅のお昼は「お蕎麦」です。信州人なのです。 そのお店「徳利屋」へは15分程で到着します。 江戸時代から名旅籠、脇本陣であった「徳利屋」の風情はあちらこちらに見受けられます。 玄関口を入るとメニューが木版で表記され、店に上がると 「囲炉裏」を切った場所 その横には2回へあがる階段があります。 食事は綺麗に整ったお部屋で 見事なお庭も観賞することができます。花より団子の我々は運転をお任せしている2人には心苦しいのですが、感謝の言葉だけで、お蕎麦をたぐる前の定石、お酒を頂戴することとなりました。「そばがき」、「煮物」などで十分に美味しい木曽のお酒を十分にいだだき、もちろん、締めには、手打ち蕎麦を。出発は13時30分、「徳利屋」では1時間半ほど、会話、お酒、お蕎麦を楽しんだことになります。食後も「奈良井宿」の散策続けます。「マリア地蔵」がある「大宝寺」とこの地蔵尊の説明板。 マリア地蔵尊庭園 道に咲く「おだまき」 色鮮やかな「しゃくなげ」、「躑躅」 神社横に祀られた道祖神 など ほぼ1キロの「奈良井宿」の町並みを歩き、元場所に戻り、今一度江戸時代の宿場の趣を感じます。 開田高原へ 14時15分、奈良井宿を出て、「開田高原」へ向います。奈良井宿を出てすぐに、鳥居トンネルを走ります。鳥居峠は分水嶺となっており、奈良井川は日本海に、トンネルを抜けた地点からの川は木曽川となり流れは太平洋へと流れてゆきます。木曽福島の少し手前で、道を右に取り、木曽川を渡ります。約1時間、15時10分に「開田高原の木曽馬の里」に着きます。少し雨が落ちており、高原は夕暮れのような佇まいです。「開田高原は御嶽山の麓、1000メートルから1500メートルの高原に広がっています。この地の蕎麦メーカーである「霧しな」の生そばは「やぶそば」と「さらしなそば」があり、松本の姉夫婦から盆、暮に送ってもらっています。馴染み深い美味しいお蕎麦です。 「木曽馬の里」には約30頭の木曽馬が保護育成されており、繁殖事業も行われています。1)柵越しに人と馬との広場が存在しています。 2)馬達は静かに草を食べ続けています。 3)人懐かしげに柵から顔を出して目の前で草を食んでいます。 かんてんぱぱガーデンへ 15時30分「木曽馬の里」を出発、「権兵衛トンネル」を抜け、車は伊那市に入ります。16時20分、赤松に囲まれた隠れ家のような「かんてんぱぱガーデン」に着き、一息入れることとします。色とりどりの寒天製品を主力商品とする伊那食品工業が本社と北丘工場の緑地一帯に作った「かんてんぱぱガーデン」はショップを始めレストラン、お蕎麦屋さん、ギャラリー、ホールなどが一体となった空間( 1 2 3 )で、ゆっくりと見回りたいのですが、時間を考えて、寒天ゼリーなどの特色商品をお土産に買い求め、「光前寺」へ向うこととしました。 光前寺へ 雨模様で少し暗くなっている光前寺前に到着したのは、17時20分です。とりあえず、本堂にお詣りし、有名な三重塔を確かめることとします。仁王門から三門の参道には「光苔」の所在を示す看板が立っています。「光苔は自力で発光しているのではなく、原糸体にレンズ状細胞が暗所に入ってくる僅かな光を反射することによる。またレンズ状細胞には葉緑体が多量にあるため反射光は金緑色(エメラルド色)になる。(ウィキペディア)」ということですが、この時は夕闇が迫っていたからか?残念ながら確認ができませんでしたが、写真編集の時、もしかしたらと思われるエメラルド色が?。ここでは、光前寺のパンフレットを。「天台宗 別格本山 宝積山 光前寺 早太郎伝説と光苔の寺 天台宗追宝積山(ほうしゃくさん)光前寺は、不動明王を御本尊として貞観2年(860)本聖上人により開基されました。 以来千百余年の長い歳月には、幾多の火災等により古記録を焼失しましたが、古くは武田・羽柴家等の武将の保護を受け、特に徳川家からは地方寺院としては破格の60石の寺領と十万石の大名格を与えられるなど隆盛をきわめました。 明治以降は多くの末寺等も廃寺となりましたが、今なお樹齢数百年の杉の巨木に囲まれた境内には、十余棟の堂塔を備え、長野県下屈指の大寺であり、南信州随一の祈願霊場として広い信仰をあつめています。 早太郎伝説は、昔光前寺に飼われていた早太郎という山犬が、遠江(静岡県)で人々を苦しめていた怪物(老ヒヒ)退治したが、戦いで傷を負って光善寺前で息絶えた、というもので、早太郎の墓がまつられています。 階段を登り、本堂にお詣りします。 早太郎の木彫りの像が我々を睨みつけているようです。 暗く見難くなっている三重塔の 仔細を鑑賞します。 「駒ヶ根 ビューホテル四季」へ 光前寺からは10分ほど、17時50分にはホテルに到着しました。この晩のお泊りは「早太郎温泉 ビューホテル四季」さんです。ロビーからお部屋(我々は旧館の和室)への間に本物の川が流れています。(18時の流れ、 幻想的といっても良い23時の流れ)ゆっくりと温泉に浸かり、内湯、2つの露天風呂を楽しみ、7時からのお料理、もちろんメニューには無い「馬刺し」は別注します、お酒、会話、9時半頃からは、予約済みのラウンジ「季の川」で、仲間の一人が持ち込んでくれた上等な焼酎を存分にご馳走になり、歌い、最後はこの仲間での締めの歌に決めている「仰げば尊し」を斉唱し、この夜のお開きとしました。私はそのまま部屋で熟睡でしたが、別部屋の3人はそれからも更に会話を弾ませたようです。ホントこの仲間の皆さんはお強い方々です。 |

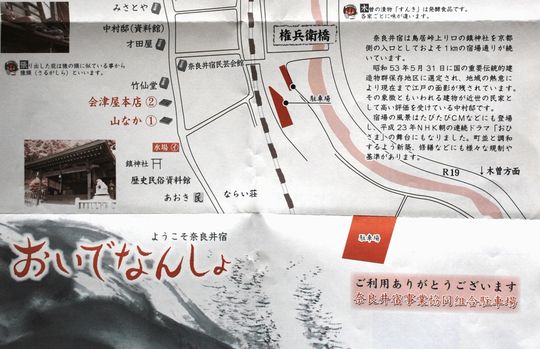

駒ヶ根市観光協会発行のパンフレット。拡大します。 |

山波とアルプス、そして富士山までがのぞく絶好の景観を楽しみます。 |

| 木曽駒ケ岳千畳敷カールへ 26日の朝となりました。天気は急回復している感じが濃厚です。4時45分にはお風呂へ直行です。男、女のお風呂が入れ替わっており、前日とは違うお風呂です。髭を当たり、今朝もまた内風呂、3つの露天風呂を楽しみます。朝5時20分の川の流れ、 そして、好天気が画面に溢れている情景を撮ります。7時には、朝食。 8時前に「菅の台バスセンター」までホテルのバスで送ってもらいます。山を眺めます。発車時間は8時13分、乗車券発売所で「しらび平」へのバス、「しらび平〜千畳敷」のロープウェーの往復券(3800円)を購入し、発車を待ちます。ここ、「菅の台バスセンターは標高850m、40分かけてバスで「しらび平駅」まで登ると、標高は1662m、さらに、ロープウェーで7分30秒かけて、標高2612mの「千畳敷駅」まで登ることになります。恥ずかしながらの、独り言「この時点でもまだ、千畳敷カールは緑に蔽われ、高山植物の花が咲き始めている遊歩道を散策できるとおもっていました。」 バスは定刻よりはやや遅れて出発。バスは急坂のヘヤピンカーブを登っていきます。車窓から山の姿を撮影してゆきます。1) 川を渡りながらアルプスの山々を。 2) 谷間にロープウェーの鉄塔が。 3) まもなくしらび平駅です。 ロープウェーに乗り換え、山の斜面を舐めるように、また飛び越えるように登っていきます。1) ゴンドラが出発です。 2) 登っていきます。 3) 4)山上から谷が続いています。 5) 日暮の滝を見下ろします。 6) 下りのゴンドラと行き違います。 7) 最大の高低差を乗り越えます。 8) 雪の向こうに千畳敷駅、ホテル千畳敷が見えてきます。 9) 千畳敷駅へ。 ロープウェー駅のテラスからまず景観を眺め、今どのような所に立っているのかを確認します。売店、トンネル状の通路を抜けると真っ白な景色が目に飛び込んできます。前方にそそり立つ山々、岸壁までの空間は眼が痛くなるほどに雪が輝いています。正面の「宝剣岳」(2931m)に圧倒されます。1) 山と稜線と雪の谷間の中にアルピニストが見えます。 2) 遊歩道から八丁坂をは一列に急坂を登っています。 3) アップで撮ってみます。 雪に蔽われた千畳敷カール側から南アルプスの山々が望まれる展望台へ回り込みます。多少の雲はありますが、快晴といってよい空の下に、南アルプスの山々が連なり、富士山もその頭を覗かせています。眼下には山々、そして駒ヶ根の家々も俯瞰されます。 南アルプスの山々の名前とそのお山を対比してみます。 1) 南アルプスの眺め。 2) 左には「甲斐駒ケ岳」(2966m)が。 3) 富士山をアップで。 4) 富士山(3776m)と塩見岳(3047m)が。 約1時間、千畳敷カールでの絶景と光と風を堪能し、下山の為の10時丁度のロープウェーに乗り込みます。しらび平バス停には10時10分のバスが待っており、すぐに乗り込み、ホテル前のバス停には10時40分には着きました。ホテルのご好意で、着替えと温泉に時間をとられ、出発出来たのは、11時半を過ぎていました。 「田毎庵」でのお蕎麦とお酒、そして「諏訪大社上社」参拝 駒ヶ根ICから「長野道」・「中央道」を使い、諏訪ICを出て、国道20号線バイパスを進み左折。少し迷いながらそれでも12時20分には「田毎庵」に着くことが出来ました。運転を受け持ってくれている友人2人には、またまた、大変申し訳ないことで、でも、恒例になっている宴会は「にごり酒の地酒」から始まってしまいました。「田毎庵」は「日本一ちっぽけなそば処」と称していますが、オット、立派で落ち着いた雰囲気のお店と駐車場を備えています。そお、「遊び心」を主張し、店内の装飾に田毎の月をイメージした置物などを置いています。2杯目からのお酒はこの地、諏訪湖から連想される「御御渡り」から名づけられたと思われる「神渡(みわたり)」を頂戴しました。お蕎麦はその量が細かく指定できる方法がとられており、各々自分に合うと思われる物を注文しました。ただ、通常量の半分を注文し、食べ終わった後、もちろん、美味しかったせいでしょうが?追加であと半分を注文した友人もいました。お酒も、おつまみも、もちろん「八ヶ岳から湧き出たお水で打ったお蕎麦」も十分に満足させていただきました。店を後に出来たのは、14時過ぎで、もちろんこの時間になるとお客さんはほとんど居なくなっていました。諏訪大社上社へは10分程です。 「諏訪大社下社」へは2回ほど参拝していますが、「諏訪大社上社」へは、初めての参拝です。信州人としては、恥ずかしいかぎりです。諏訪大社といえば、信濃国一之宮であり、上社の祭神は「建御名方命(たけみなかたのみこと)」と妃神の「八坂刀売命(やさかとめのみこと)」です。古事記に記されているように、大国主命の子神である建御名方命は、建御雷神(たけみかづちのかみ)が大国主命から国譲りを受けるようにと天照大神がから命じられた折、建御雷神との戦いとなり、建御名方命は敗れ、科野国州羽(しなののくにすわ)の海(諏訪湖)へ追いつめられ、この地に逼塞する代償としてこの地に祀られることとなったということのようです。この経過は「出雲大社」の成立と良く似た意味合いを持ちます。 「御柱祭」は、正式には「式年造営御柱大祭」といい、寅と申の年に行われる式年祭のようです。正式には満6年間隔で行われるため、慣例として7年毎「7年に1度」と言われています。 「諏訪大社本宮境内案内図」です。以下の参考になります。 1) 鳥居をくぐり、境内に入ります。 2) 塀重門の石段の左に「本宮一之御柱」。高さは5丈5尺約17m、太さは1.2mの樅(もみ)の木。 3) 御柱と説明文。 4) 天流水舎(俗にお天水と称せられ、「どんな晴天の日でも雨が3滴屋根裏から降り落ちる」とされています。 5) 神楽殿 6) 勅使殿 7) 「本宮二之御柱」 8)「二之御柱」の横にある「入口御門」は、「布橋」の入口です。 9) 長い、長〜い「布橋」です。 10) 「御柱祭の木落とし」の写真。 11) 写真に写っている「メド梃子」 12) 「四脚門」 13) 四脚門と硯石の説明文 14) 拝殿の後方に幣殿があるようです。 15)斎庭では結婚式の記念写真撮影中です。 16) 勅願殿(拝殿がご神体のほうを向いていないので、ご神体の方を向いているこの勅願殿に向ってお祈りする人もいるようです。) 17) 御柱に使われる樅の木 18) 塀重門から鳥居、町並みを。 東京組とは諏訪大社前で別れ、しなの号に乗車するため、塩尻駅へ向います。塩尻駅は「桔梗が原」という”ぶどう”の産地の駅であるだけにホームにはぶどう棚と葡萄酒の樽が置かれています。無事に予定の時間に列車に乗ることが出来、やはり予定どうりに帰宅することが出来ました。松本の幹事のお二人には感謝!!!感謝!!!!!です。今年の秋は、京都でのお迎えとなります。 |

| 作者近況へ |

| 万葉の旅へ |

| 京都の旅へ |