那智の滝を背景にする青岸渡寺と那智熊野大社 |

| 西国三十三ヶ所、観音様を御参りする旅 |

| 背景は成相寺の紫陽花です。 |

| 作者近況の欄です9へ |

那智の滝を背景にする青岸渡寺と那智熊野大社 |

| 日本各地に観音霊場を巡る旅は数々あります。その中でも「四国八十八ヶ所を巡るお遍路の旅」は特に有名ですが、関西地区では、西国三十三ヶ所の旅「」は身近であることで一層親しみが湧く観音様巡りといえます。私たち夫婦も平成7年6月10日、紀伊勝浦温泉を訪れた折に「おきよめ済み 西国第一番札所 那智山観音 西国三十三霊場納経帖」への御朱印を頂戴して以来、御朱印を戴く行事が遅々として進まない状態が続いています。これからは歩き旅にはこの御納経帖を必ず携えて出掛けることし、結縁を目指したいものです。 今まで御朱印を戴いている観音様は以下の通りです。ご本尊の写真は書寫山圓教寺の参道で撮影しました。33番のみは黒巌山大日寺の仏様です。 第一番 紀伊國 那智山青岸渡寺 如意輪観世音菩薩 平成7年6月10日 平成22年7月14日 ふだらくや きしうつなみは みくまのの なちのおやまに ひびくたきつせ 第二番 紀伊國 紀三井山金剛宝寺 十一面観世音菩薩 平成12年9月16日 平成22年9月1日 ふるさとを はるばるここに きみゐでら はなのみやこも ちかくなるらん 第三番 紀伊国 風猛山粉河寺 千手観音菩薩 平成12年9月16日 平成22年9月1日 ちちははの めぐみもふかき こかはでら ほとけのちかひ たのもしのみや 第四番 和泉國 槙尾山施福寺 千手観世音菩薩 平成22年9月1日 みやまじや ひばらまつばら わけゆけば まきのおてらに こもぞいさめる 第五番 河内國 紫雲山葛井寺 千手千眼観世音菩薩 平成22年9月1日 まいるより たのみをかくる ふじいでら はなのうてなに むらさきのくも 第六番 大和國 壺阪山南法華寺 千手観世音菩薩 平成15年11月1日 いはをたて みづをたたへて つぼさかの にはのいさぼも じゃうどなるらん 第七番 大和國 東光山龍蓋寺(岡寺) 如意輪観世音菩薩 平成15年11月1日 けさみれば つゆをかでらの にはのこけ さながらるりの ひかりなりけり 第八番札所 大和國 豊山長谷寺 十一面観世音菩薩 平成23年1月1日 平成23年元旦 いくだびも まゐるこころは はつせでら やまもちかひも ふかきたにがは 第九番 大和國奈良 興福寺南圓堂 不空羂索観世音菩薩 平成8年9月22日 はるのひは なんゑんだうに かがやきて みかさのやまに はるるうすぐも 第十番 山城國宇治 明星山三室戸寺 千手観世音菩薩 平成22年5月4日 よもすがら つきもみむろと わけゆけば うじのかわせに たつはしらなみ 第十一番 山城國 深雪山上醍醐寺 准胝観世音菩薩 平成22年5月4日 ぎゃくえんも もらさですくう がんなれば じゅんていどうは たのもしきかな 第十二番 近江國 岩間山正法寺 千手観世音菩薩 平成8年4月28日 みなかみは いづくなるらん いはまでら きしうつなみは まつかぜのおと 第十三番 近江國 石光寺石山寺 二臂如意輪観世音菩薩 平成8年4月28日 のちのよを ねがふこころは かろくとも ほとけのちかひ おもきいしやま 第十四番 近江國 鳥等山 園城寺(三井寺) 如意輪観世音菩薩 平成27年5月3日 いでいるや なみまのつきを みいでらの かねのひびきに あくるみずうみ 第十五番 山城國京の 新那智山観音寺(今熊野) 十一面観世音菩薩 平成9年元日 むかしより たつともしらぬ いまぐまの ほとけのちかひ あらたなりけり 第十六番 山城國京の 音羽山清水寺 千手千眼観世音菩薩 平成22年3月12日 まつかぜや おとわのたきの きよみづを むすぶこころは すずしかるらん 第十七番 山城國京の 補陀洛山六波羅蜜寺 十一面観世音菩薩 平成22年3月12日 おもくとも いつつのつみは よもあらじ ろくはらだうへ まゐるみなれば 第十八番 山城國京の 紫雲山六角堂頂法寺 如意輪観世音菩薩 平成22年2月25日 わがおもふ こころのうちは むつのかど ただまろかれと いのるなりけり 第十九番 山城國京の 霊鹿山革堂行願寺 千手観世音菩薩 平成22年2月25日 はなをみて いまはのぞみも かうだうの にはのちぐさも さかりなるらむ 第二十番 山城國 西山善峯寺 千手観世音菩薩 平成22年10月29日 のをもすぎ やまじみむかふ あめのそら よしみねよりも はるるゆうだち 第二十一番 丹波國 菩提山穴太寺 聖観世音菩薩 平成22年10月29日 かかるよに うまれあふみの あなうやと おもわでたのめ とこえひとこえ 第二十二番 摂津國 補陀洛山総持寺 千手十一面観世音菩薩 平成22年10月29日 おしなべて おいもわかきも そうじじの ほとけのちかい たのまぬはなし 第二十三番 摂津國 応頂山勝尾寺 十一面千手観世音菩薩 平成22年10月29日 おもくとも つみにはのりの かちをでら ほとけをたのむ みこそやすけれ 第二十四番 摂津國 紫雲山中山寺 十一面観世音菩薩 平成27年6月15日 のをもすぎ さとをもゆきて なかやまの てらへまいるは のちのよのため 第二十五番 播磨國 御嶽山清水寺 十一面千手観世音菩薩 平成27年6月15日 あはれみや あまねきかどの しなじなに なにをかなみの ここにきよみず 第二十六番 播磨國 法華山一乗寺 聖観世音菩薩 平成22年3月17日 はるははな なつはたちばな あきはきく いつもたへなる のりのはなやま 第二十七番札播磨國 書寫山圓教寺 六臂如意輪観世音菩薩 平成22年3月17日 はるばると のぼればしょしゃの やまおろし まつのひびきも みのりなるらん 第二十八番 丹後國 成相山成相寺 聖観世音菩薩 平成22年7月7日 なみのおと まつのひびきも なりあひの かぜふきわたす あまのはしだて 第二十九番 丹後國 青葉山松尾寺 馬頭観世音菩薩 平成22年7月7日 そのかみは いくよへぬらん たよりをば ちとせもここに まつのをのてら 第三十番 近江國 厳金山宝厳寺 千手千眼観世音菩薩 平成27年7月14日 つきもひも まみまにうかぶ ちくぶしま ふねにたからを つむここちして 第三十一番 近江國 姨綺耶山長命寺 千手観音菩薩 平成20年10月11日 (再) 平成27年7月14日 やちとせや やなぎにながき いのちでら はこぶあゆみの かざしなるらん 第三十二番 近江國 繖山観音正寺 千手千眼観世音菩薩 平成27年8月7日 あなたうと みちびきたまへ かんのんじ とおきくにより はこぶあゆみを 第三十三番 美濃國 谷汲山華厳寺 十一面観音菩薩 平成27年8月7日 いままでは おやとたのみし おいずるを ぬぎておさむる みののたにぐみ (再)平成22年7月14日 第1番札所 紀伊國 那智山青岸渡寺 如意輪観世音菩薩 ふだらくや きしうつなみは みくまのの なちのおやまに ひびくたきつせ (再)平成22年9月1日 第2番札所 紀伊國 紀三井山 金剛宝寺御国院 十一面観世音菩薩 ふるさとを はるばるここに きみいでら はなのみやこも ちかくなるらん (再)平成22年9月1日 第3番札所 紀伊國 風猛山粉河寺 千手千眼観世音菩薩 ちちははの めぐみもふかき こかわでら ほとけのちかい たのもしのみや 平成23年1月1日 番外札所 大和國 豊山法起院 徳道上人 ごくらくは よそにはあらじ わがこころ おなじはちすの へだてやはある |

| 仏前勤行次第 |

| ○ 開経偈 無上甚深微妙法 百千萬劫難遭遇 我今見聞得受持 願解如来真実義 ( むじょうじんじんみみょうほう ひゃくせんまんごうなんそうぐう がこんけんもんとくじゅじ がんげにょらいしんじつぎ) ○ 懺悔文 我昔所造諸悪業 皆由無始貪瞋癡 従身語意之所生 一切我今皆懺悔 ( がしゃくしょぞうしょあくぎょう かいゆむしとんじんち じゅうしんごいししょしょう いっさいがこんがいざんげ) ○ 三帰 弟子某甲 尽未来際 帰依仏 帰依法 帰依僧 ○ 三竟 弟子某甲 尽未来際 帰依仏竟 帰依法竟 帰依僧竟 ○ 十善戒 弟子某甲 尽未来際 不殺生 不偸盗 不邪淫 不妄語 不綺語 不悪口 不両舌 不慳貪 不瞋恚 不邪見 ○ 発菩提心真言 おん ぼうじしった ぼだはだやみ ○ 三麻耶戒真言 おん さんまやさとばん 仏説摩訶般若波羅密多心経 十句観音経 観世音 南無佛 與佛有因 與佛有縁 佛法僧縁 常楽我浄 朝念観世音 暮念観世音 念念従心起 念念不離心 (かんぜーおん なーむーぶつ よーぶつうーいん よーぶつうーえん ぶっぽうそうえん じょうらくがーじょう ちょうねんかんぜーおん ぼーねんかんぜおん ねんねんじゅうしんき ねんねんふーりーしん) 諸観音真言 聖観世音菩薩 おんあろりきゃ そわか 千手観世音菩薩 おん ばざら たまら きりく そわか おん ばさら だるま きりく そわか 馬頭観世音菩薩 おん あみりとう どはんば うん は(ば)った そわか 十一面観世音菩薩 おん まか きゃろにか そわか おん ろけい じんばら きりく そわか 准胝観世音菩薩 おん しゃれい それい そんでい そわか 不空羂索観世音菩薩 おん はんどま あぼきゃ じゃやでい そろそろ そわか 如意輪観世音菩薩(救世観世音菩薩) おん ばらだ はんどめい うん おん はんどめい しんだまに じんばら うん 光明真言 おんあぼきゃ べいろしゃのう まかぼだら まにはんどま じんばら はらばしたやうん (三遍) 御宝号 観世音菩薩御宝号 南無大慈大悲観世音菩薩(なむだいじだいひかんぜおんぼさつ) 廻向文 願わくば、この功徳を以って、あまねく一切に及ぼし 我らと衆生と皆とともに、仏道を成ぜん 願以此功徳 普及於一切 我等与衆生 皆共成佛道 (がんにしくどく ふぎゅうおいっさい がとうよしゅじょう かいぐじゅうぶつどう) 以上が仏前勤行です。 初回バスの旅(22年7月14日)で頂戴した「西国巡礼」 (慈悲の道)を参考にしました。 |

クリックすると拡大します。 |

| 第三十二番札所 繖山観音正寺(きぬがさやまかんのんしょうじ) 天台宗系単立 ご本尊 千手千眼観世音菩薩 あなたうと 導きたまへ 観音寺 遠き国より 運ぶ歩みを 地図を広げると、標高433mの観音寺山にある観音正寺へは、桑実寺、石寺、川並などからの登山道がしるされている。・・・ 今回私は、石寺から表参道と称する石段(1300段?)を登ることとしたのですが。 伝承によれば、聖徳太子がこの地を訪れ、自彫の千手観音を祀ったのに始まるといわれています。聖徳太子はこの地を訪れた際に出会った「人魚」の願いによりこの一寺を建立したといわれています。・・・ 繖山には、室山時代以来近江国南半分を支配していた佐々木六角氏の居城である観音寺城があり、六角氏が織田勢に倒されたことで焼き討ちされます。そして観音正寺は、慶長年間(1596〜1615年)に再興されます。 佐々木氏は近江国蒲生郡佐々木荘を発祥地とする宇多源氏の流れで、南北朝時代、佐々木道誉は「バサラ大名」として名をはせていたほどです。南近江は六角氏、北近江は京極氏が守護大名として近江の国を治めていたのです。 信長の天下取りの為の上京にあたり、ちょうどその道に当たったことで滅亡の憂き目にあうこととなります。下剋上の最たるものと言えます。それでも「観音正寺」という立派なお寺が今でも残っていることは、この国の良さといえます。 |

「満願堂」です。クリックすると拡大します。 |

| 第三十三番札所 谷汲山華厳寺(たにぐみさんけごんじ) 天台宗 ご本尊 十一面観世音菩薩 今までは 親と頼みし 笈摺(おいずる)を ぬぎて納める 美濃の谷汲 正面の本堂は十一間に八間半、明治8年の再建。本尊は、延暦17年(798)大口大領(おおぐちたいりょう)と沙門豊然(しゃもんぶぜん)によって造像された。2mほどの十一面観世音である。 大領は奥州会津郡黒川郷の住人であったが、十一面観音の造立を念願し、その霊木を求めて、奥州永井村の文殊堂に祈願したところ、霊感があって榎(えのき)の大木を得た。そこで京都に上がり、仏工に観音像を刻ませ、奥州へ運ぶ途中、美濃の谷汲山で像は動かなくなった。大領はここを結縁の地と定め、すでにこの場にいた豊然を開山として、観音像を安置したのである。このときに、堂宇に近い岩穴から油が湧き出たため、それを知った醍醐天皇は、谷汲山の山号と、観音像に華厳経が書写されていることから、華厳寺の扁額を下賜し、のちの天慶7年(944)には、勅願寺となった。本尊は秘仏で拝観できないが、2.19mほどの十一面観音像が、前立として安置されている。 納経所では、過去、現在、未来を意味するというご詠歌にちなみ、三ヵ所分の納経をうける。そして左手の笈摺堂に参拝すると、菅笠、杖が高く積まれ、いろとりどりの千羽鶴、満願の大絵馬なども奉納されている。 満願になったら本堂の太い柱に打ち付けられた、青銅の”精進落としの鯉”にふれ、俗界にかえるのである。そのよろこびは誰人もはかりしることはできない。 (以上 古寺巡礼シリーズ 西国三十三ヵ所 観音霊場めぐり から) |

| 作者近況へ |

| 2015年7月14日 久しぶりの観音霊場バスの旅です。6時に家を出て、松井山手駅6時27分の快速に乗車します。珍しく好天気に恵まれました。トラピックスの集合場所、旧コマ劇場前には7時半には到着しました。集合時間は7時50分です。 難波の集合場所で残りのメンバーを拾っての出発は8時半、ピタリの出発となりました。 8時37分、難波に不思議な建物がありました。 9時8分、松井山手駅近くを通過します。新名神建設工事が進んでいます。嫁さんとは、「ここのバス停で拾ってくれればね!!!」 9時13分、緑濃い田んぼの向こうに比叡山が聳えています。 9時30分、「草津SA」に停車します。 バスは順調に名神から北陸道を走り、10時45分、琵琶湖長浜港に到着しました。 「宝厳寺」へ 台風12号が遠く太平洋を日本列島に向かって進んではいますが、それほどの風が吹いているとはおもいませんでした。でも、11時30分出航の船の出航決定は11時10分過ぎとなることを知らされました。たしかに、バスの横にある風車はビュンビュンとまわっています。 この時間を利用して、配られたお弁当を頂戴することとしました。味は、一応合格点でした。 11時10分過ぎ、竹生島への渡航が可能となりました。車外へ出ます。少し風は強いですが、快晴です。 11時12分、大きな船が多くの学生を乗せて、入港してきました。なんだろう?と思い、帰ってからネットで調べました。この船は、滋賀県立びわ湖フローティングスクール(しがけんりつびわこフローティングスクール)は 、滋賀県在住の小学5年生などを対象にした学習船「うみのこ」を運営する県の機関。 事業主体は滋賀県教育委員会。 2012年(平成24年)には、である第5回海洋立国推進功労者表彰を受賞した。 「青少年の健全な育成及び琵琶湖の環境保全を目的として、昭和58年から琵琶湖上において、学習船「うみのこ」(総トン数928トン)による、滋賀県内の全小学5年生を対象に、船ならではの宿泊体験学習を実施。地方自治体自らが船を所有し、船の教育的機能を小学校の教育課程に明確に位置付け、学校教育の一環として船内での湖上宿泊体験学習を実施していることは全国に類を見ない教育活動として注目されている。」 1983年8月就航。928総トン、全長65メートル、幅12メートル、航海速力8 - 9ノット。(以上、ウィキペディアから) 「うみのこ」は接岸後、湾内で回転し、 学生たちは手を振り、「うみのこ}は出航していきました。 長浜市の概略地図です。 11時30分、竹生島への渡船(べんてん号)が入港してきました。 「べんてん号」乗車券です。 11時35分、竹生島への船出です。 11時55分、竹生島が近づいてきました。 葛籠尾(つづらお)碕と竹生島です。 12時10分、竹生島へ入港です。 奥琵琶湖方面も見えています。 12時11分、竹生島上陸です。 「竹生島入島記念券」です。 上陸しての注意点は、帰りの船は13時20分であること、天候の影響で、最終便と可能性が高いとの発表がありました。 琵琶湖八景の一つ、竹生島の碑が建てられています。 琵琶湖周航の歌の歌碑 歌碑のアップです。 さて、「都久夫須麻神社(つくぶしまじんじゃ)本殿(国宝)」、「宝厳寺(ほうごんじ)観音堂」、「本堂・弁才天堂」をお詣りします。国宝の「唐門」は改修中でした。残念です!!!(島内の地図です。) 12時14分、「竹生島神社」鳥居前を右手におれます。鳥居をくぐり、石段を上がると、弁財天堂へ直接登れます。 港を見下ろします。我々を島に運んでくれた、「べんてん号」は既に出航しており、別の航路の船が入港しています。 12時18分、「渡廊・舟廊下(重文)」の下へでます。京都清水寺の櫓と同じ木組みの構造(懸造)の下部を持っています。 「龍神拝所」(かわらけ投げ)舞台からの景色。 日本五の大弁才天の案内(厳島、天川、竹生島、江の島、黄金山の大神) 12時20分、都久夫須麻神社本殿前に着きました。 もちろん、お詣りします。 本殿内です。 舟廊下を渡ります。 舟廊下の上部構造はまるで舟をひっくり返したごとくのようです。 12時24分、いつのまにか観音堂に入っていました。 観音堂内 A) B) C) D) ここで、この旅の真の目的である、「お勤め」をしました。先達の導きによる「お勤め」は久しぶりです。 本尊・弁才天堂への案内 12時38分、弁才天堂への石段を登ります。 眼を下に向け急な石段を見おろします。 本堂(弁才天堂)です。 弁才天堂内部です。 弁才天堂前にはためく見事な朱色の旗の多さ。 さらに十数段の石段を上がると、朱色の三重塔がありました。 三重塔 ここからの景観は。 厳金山宝厳寺(がんこんさんほんごうじ)本堂の御本尊は弁才天です。また、観音堂の御本尊は千手観音です。さらに、都久夫須麻神社の祭神はもともとは浅井姫命(あざいひめのみこと)とされていますが、これは湖水を支配する神さま、地主神であったのでしょう。これが平安時代末ころから仏教の弁才天と同一されるようになります。これは神仏習合の典型でしょう。西国33ヵ所のお寺の多くは同様のものです。 この歴史は、明治初めの「神仏分離令」により、大きな悪影響を受けることになります。関西に住みかを定め、多くの寺院、神社をお詣りしています。大抵のお寺には神宮寺があります。その最も有名なものが、東大寺を建てるに当たり、聖武天皇は、宇佐八幡宮を勧請したのです。また、興福寺の東上には春日大社が祀られています。 それらの多くの神社、お寺がこの神仏分離令(神社を上に、お寺を下に観ての政策が中心)によって多くの悲劇、大事なお宝が失われたことを、今一度認識しなければなりません。私見では太平洋戦争へのひとつの起点となったと考えています。 港でソフトクリームを舐めながら時間をつぶしていると、13時12分、「べんてん号」が近づいています。 べんてん号が接岸します。 13時30分、出航します。からわけ投げの目印である鳥居が眺められます。 13時33分、湖上を走る船の向こに大きな積乱雲が立ち上がっていきます。まさか!!!と思っていたのですが、本当になりました。長命寺へ向かうバスを一時雷雨が襲い掛かりました。 湖東には伊吹山がそびえています。 13時57分、長浜城が間近に見えてきました。 14時丁度が長浜桟橋に到着です。 「長命寺」へ 長浜港から湖岸道路を南に下り、15時、「長命寺」へ着きました。途中、雷雨に襲われ、長命寺の石段が心配になりましたが。 15時03分、長命寺石塔 石段の登頂に入ります。 嫁さんを始め、60%の方々はタクシー利用です。 15時8分 15時12分 1) 15時12分 2) 15時12分 3) 15時15分 1) 15時15分 2) 15時17分 1) 15時17分 2) 15時17分 御手洗へ 15時19分 1)、本堂のある境内に着きました。 15時19分 2) 15時19分 3) 15時22分 1) 15時22分 2) 15時22分 3) 15時24分 全員がそろい、お勤めをしました。 15時28分 本堂堂内 三仏堂 三重塔 護摩堂 本堂、三重塔、三仏堂 15時45分、タクシー乗り場のある地点まで下ります。 45分、下りを始めました。 15時54分 石段を降い終わりました。十分に満足した顔をしています。 次回、8月7日に予定されている第32番観音正寺は33ヵ所霊場で第4番施福寺への道と一二を争う難所と脅かされました。どうなることやら?その後、33番札所谷汲山華厳寺へお詣りすることに依って、満願をはたすことが現時点での主目標です。 18時15分にはIR大阪駅の以前からのバス下車場に到着し、最近改装された線路下の駅エキマルシェで、食べ物やを物色し、気になっていたお店を発見し、入店しました。 八百八段+百数十段の石段の苦行を終え、お詣りできた満足感は、「己へのご褒美」として、梅田での夕飯に反映させざるをえませんでした。「博多もつ鍋 やまや」で、もつ鍋とアラカルト、生ビールを3杯をいただきました。 |

観音堂は改修中のため写真がありません。本堂弁天堂です。 |

| 第三十番札所 厳金山宝厳寺(がんこんさんほうごんじ) 真言宗豊山派 御本尊 弁才天 観音堂は千手千眼観音菩薩 月も日も 浪間にうかぶ 竹生島 舟に宝を 積むここちして 神亀元年(724)行基菩薩がこの島に渡って、弁才天を安置したのが寺のはじまりといわれ、このとき行基菩薩は、千手千眼観音菩薩像を、自ら彫刻した。この像は等身大の像で、岩上に立ち、慶長7年(1602)豊臣秀頼が伏見桃山城から移した観音堂に安置されており、やはり秘仏で、33年ごとに開扉される。 寺歴をたどると、延暦7年(788)には、伝教大師が渡島し、「叡山の奥ノ院」といわれたとこもあり、弘法大師もここで修業したと伝えられる。 何はともあれ、竹生島は「信仰のみの島」なのです。宝厳寺と都久夫須麻神社がお祀りされている島です。宝厳寺には弁才天と千手観音が本尊としてお祀りされており、都久夫須麻神社の祭神は浅井姫命という浅井氏の氏神であり、湖水を支配する神さまであったはずのものが平安時代末期から弁才天と同一視され始め、いつのまにか、宝厳寺と都久夫須麻神社が一体化してしまい、寺と神社の区別がなくなっていたのです。 明治維新後、神仏分離令により、大きな危機がおとづれることになります。 観音堂の入り口は国宝の「唐門」とかさなっており、この部分は残念ながら、改修中です。 入母屋造檜皮葺き、西国三十三ヵ所観音霊場第30番札所で、本尊の秘仏千手観音立像(鎌倉時代)を安置する。斜頸地に建つため、床下に長い柱を支える懸造(かけづくり)となっている。柱などの木部は総漆塗りで、天井には極彩色で菊、桐などの文様を描く。柱が床下部分まで漆塗りであるなど、各所に移築の痕跡があり、他所から移築されたものである。札所本尊の千手観音像は秘仏で、開扉は原則として60年に一度である。 宝厳寺観音堂と都久夫須麻神社を結ぶ屋根付きの廊下である。豊臣秀吉の御座船の用材を用いて建てたという伝承から「船廊下」の称がある。 本堂(弁才天堂) 船着き場からの石段を真っ直ぐに上りきった高台に建つ、寺内最大の建物。本尊弁才天像を祀る。1942年に平安時代様式で新築されたもの。 以上 「西国三十三ヵ所 観音霊場めぐり」からです。 |

本堂です。 |

| 第三十一番札所 姨綺耶山長命寺(いきやさんちょうめいじ) 天台宗系単立 御本尊 千手観音・十一面観音・聖観音三尊一体 八千年や 柳に長き 命寺 運ぶ歩みの かざしなるらん 創建は伝承によれば 推古天皇27年(619年) 開基は聖徳太子 といわれています。 檜皮ぶきの華麗な十二間四面の本堂は、大永4年(1524)の再建。桃山以前の気風をただよわせた三重塔は、勾欄の擬宝珠に慶長2年(1597)の銘がしるされており、いずれも重要文化財である。千手、 景行天皇の20年、竹内宿禰がこの山に登り、「寿命長遠所願成就」の文字を柳の櫛の木に刻み、長寿を祈願した。のちに聖徳太子が来山して、柳の木の前にとどまると、白髪の老人があらわれ、柳の霊木で十一面、聖観音の三尊一体の聖像を刻み、伽藍を建立するようにといって立去っていった。太子は、早速その通りにして、「長命寺」と名付けた。これが当寺の草創である。 「八百八段」の石段の参道を登りつけたところまでは、車で行くことが出来ます。そこから更に、百数十段の石段があります。登り始め時はペースをつかむまで大変な息切れの状態でしたが、少しペースを落とすと、順調に上り詰めることができました。約、1000段の石段のぼりは、先日の金比羅さんの奥宮へのお詣りよりは楽であったと感じました。 |

| 作者近況へ |

| 2015年6月15日 平成7年6月10日、西国三十三観音霊場納経帖を一番札所那智山青岸渡寺で戴いてから、平成27年6月15日、今日のページを作成できるまで、なんと、20年懸っています。15日、播州清水寺、中山寺の記帳して頂くことが出来ましたが、それでも、あと長命寺、宝厳寺、観音正寺、華厳寺の4寺が残されています。(長命寺は平成20年10月11日、ジジ連の旅でお札を頂戴しています。) (2冊目の納経帖の記帳をして頂いたのは平成22年7月14日のことで、まだまだ多くの記帳を必要としています。) この日に第24番、25番札所をお詣りしたかったのは、トラピックスのバスツアーの旅は7月宝厳寺、8月観音正寺、華厳寺が控えているためです。ちなみに、琵琶湖の島にある宝厳寺(ほうごんじ)は船で行かなければならない為、夏の時期しかいけません。7月の旅(宝厳寺、長命寺)は7月14日の予約をすることが出来ました。無事に船が出れば良いのですが。 JR福知山線相野(あいの)駅から播州清水寺(きよみずでら)への足は、10時24分のバスを含め平日は2本あるだけです。 JR松井山手駅からはそのバスに十分に間に合う電車に乗車しました。でも、間の悪いことに、宝塚近くでの人身事故があり、電車遅延が発生していました。 新三田駅へ到着したのが10時25分、この時点で、バスには間に合いません。相野駅からはタクシーで行くこととしました。こんな日ですから、もちろん、タクシーはなかなか来てくれません。 播州清水寺へ着いたのは11時15分となっていました。途中、ゲートがあり、入山料として一人500円の徴収がありました。帰りのバスの時間は12時8分で、お詣りの時間はあまりありません。 11時19分、「仁王門」です。 「仁王門扁額」です。 門前駐車場に近郊の地図があります。近くにはマゴッチ達がいったことのある「東条湖おもちゃ王国」がありました。 時間があまりありませんので、記帳場所の「大講堂」へ向かいます。坂をあがります。 清水寺縁起です。 清水寺の御本尊は「根本中堂」は十一面観音、「大講堂」は千手観音です。 11時31分、御手洗場に着きました。 播州清水寺です。 大講堂を見上げます。 「大講堂」です。階段にはひと気は見られませんでしたが、講堂内は沢山のお仲間がお詣りしていました。 講堂内の様子です。 講堂の御本尊なのでしょうか?御本尊は「千手観音」と記されています。 11時43分、回廊からA) B) お詣りが済んだ方々の姿が見られます。 「大講堂」から「根本中堂」への急な石段。 11時47分、「根本中堂」です。 右手から根本中堂を。見事な奉納額が掛けられています。 「聖観世音菩薩」 「ダキニ天尊」 11時52分、「大講堂」を見おろしています。 「鐘楼」 説明文です。 11時57分、紫陽花の全開までは今少し時間が掛かりそうです。A) B) C) 12時50分、相野駅へ戻りました。相野駅から中山寺への電車は13時03分です。ダイヤが修復されているのを祈りました。 ほぼダイヤ通りに、電車が到着し、中山寺駅へは。 13時32分、中山寺駅へ到着しました。 34分、駅前広場の「馬上太子像」に対面します。過って、長女が出来たとき、腹帯をお借りに来たのは、何年前のことか?この景色ではなかったのです。その後、阪急電車駅前に出たときに、気が付きました。その時は、住んでいたのが違っていましたし、JRよりも阪急電車が便利だったからです。 お昼はチェーンのうどん店の新メニューを頂戴し、お寺に向かいます。 14時05分中山観音駅の地下通路を通ります。 漸く、昔通ったであろう、門前町を通ります。 14時06分、「山門・仁王門」前に到着しました。 「境内の全地図」です。 門前です。 門を抜けると境内の全体が見られます。 道の両側に今盛りの「紫陽花(アジサイ)」が私たちを迎えてくれていました。折角ですので、以下に写真を沢山紹介します。 「紫陽花」A) B) C) D) E) F) G) H) I) J) K) L) M) N) 14時14分、本堂へ登る石段を前にします。 右手の「五大慶堂」 堂内の仏像が鎮座しています。 14時18分、「本堂」まえに。 「本堂」A) 「本堂」B) 14時24分、「地蔵堂」 「大師堂」です。 14時29分、「大願塔」 「五百羅漢堂」内です。 14時49分、仁王門へ戻ってきました。 獅子狛犬の紹介 獅子狛犬A) B) 14時51分、お詣りが終わり、門外へ。 仁王像A) 仁王像B) 14時57分、阪急電車で、梅田駅へ向かいます。 梅田では阪急、ルクアの店を廻り、帰宅の途につきました。 |

クリック後は根本中堂です。 |

| 第二十五番札所 御嶽山清水寺 天台宗 御本尊 大講堂(千手観音)・根本中堂(十一面千手観世音菩薩) あはれみや あまね(響)きかど(門)の品々に なにをかなみの ここに清水 自宅のあるJR松井山手駅から、播州清水寺の最寄駅、相野駅までは1本の線路で繋がっています。時刻表を確認して、出かけましたが、人身事故の発生は読み切れていませんでした。 清水寺 縁起です。(古寺巡礼シリーズ1 西国三十三ヵ所 観音霊場めぐり から) 御開山法道仙人は印度の僧で、いまより1800年前、人皇12代景行天皇が治められていた時に中国、朝鮮を経て御嶽山に住まわれ鎮護国家豊作を祈願されました。 推古35年(627年)推古天皇勅願により、根本中堂が建立され、仙人一刀三礼の秘仏十一面観音、脇士毘沙門天王、吉祥天女の聖像が安置されました。 もともとこの地は水に乏しく、仙人、水神に祈ったところ、冷泉が湧水し、その事に感謝して「清水寺(きよみずでら)」と名付けられました。 神亀2年(725年)聖武天皇は行基菩薩に勅願して大講堂を建立、永く経典の講義をする道場として、法灯を国中に輝かれました。 花山法皇西国御巡拝の時、ここを訪ねられ御詠されて以来、西国25番の礼堂と称するようになりました。 ・・・坂上田村麿は、この観世音に深く帰依し、奥州征伐のさいは、本尊に必勝を祈って、三ふりの「騒速(そうはや)」という大刃を奉納したという。ここ播州・清水寺と京都、清水寺、それに坂東三十二番の清水寺を日本三清水寺と称し、いずれも田村麿にゆかりの寺として知られている。・・・ |

クリック後は本堂です。 |

| 第二十四番札所 紫雲山中山寺 真言宗中山寺派 御本尊 十一面観世音 野をもすぎ 里をもゆきて中山の 寺へ参るは 後の世のため 関西で最も御利益があると言われている”はらおびさずけ所”がこの中山寺です。我が家も娘が生まれた三十数年前に京阪電車、阪急電車を乗り継いで、中山寺へ腹帯を戴きに行きました。今回は西国三十三ヵ所観音霊場参拝です。 中山寺の縁起です。(古寺巡礼シリーズから) 謡曲『満仲(まんちゅう)』(宝生流)や『仲光(なかみつ)』(観世流)、それに歌舞伎「菅原伝授手習鑑」のもとになった。多田源氏満仲の末子・美女丸と、その身代わりになった家臣・藤原仲光の一子・幸寿丸の哀話は、一般に知られているが、当時、中山寺は満仲の祈願所であり、満仲から八代目にあたる源行綱の兄・泰仁(たいじん)は、中山寺の住職であった。そんな関係からか、本尊の十一面観音が、行綱の妻の不信心を戒めた”鐘の緒”が保存され、これが”安産の腹帯”の信仰に結びつき、今日におよんだといわれる。 本尊・十一面観音は、インドのアユジャ国の王妃・シュリーマーヤ(勝鬘夫人)を模した像で、弘仁期(810〜23)ごろの作といわれ、両手は施無畏与願印(せむいよがんいん)をあらわしている。勝鬘夫人は、深く仏教に帰依し、勝鬘教を説かれ、聖徳太子は、女人済度のために、勝鬘教の義疏(ぎしょ)を著しておられる。 中山寺の開基は、聖徳太子だが、太子は物部守屋の亡霊をしずめるとともに、仲哀天皇の先后であった大仲姫一門の供養のため、自らこの地を選び、堂宇を建立したのであった。したがって、中山寺の草創は四天王寺よりも4年早く、天平時代に伽藍も整い奈良時代になると、法相三論など八宗兼学の寺となり、のち独鈷尾の別院におられた宇多天皇が、仁和寺で出家されてからは、真言宗となり、現在は中山寺 派の大本山となっている。 また伽藍は、たびたびの兵火によって焼失し、現存の堂塔は桃山時代以降のものといわれる。 毎年8月9日には、”星下り大会式”が盛大におこなわれる。三十三ヵ所の観音像が、星になって中山寺に参集するという伝説がある。この日に参詣すると、四万八千日参詣しただけの功徳が得られるといわれた、参詣者で大変な人出だという。 |

は

| 作者近況へ |

| 2015年5月3日 ホント、久しぶりの西国観音霊場への参拝です。しかも、バスでの団体参詣が続いていましたので、こちらの面でも久しぶりです。連休のため、息子夫婦が鳥取へマゴッチ2人と共に出かけていて、嫁さんと2人だけのフリー時間が取れたことによります。 昼には娘から嫁さんにメールが入り、「ヒマしてそうだから」とのお誘いのものだったようです。 「西国14番札所 園城寺(三井寺)(天台寺門宗)」(俗に「三井寺」と呼ばれるのは、天智・天武・持統天皇の産湯に用いられた霊泉があり、「御井(みい)の寺」の厳儀・三部潅頂の法水に用いられたことに由来します。)へは始めてのことです。 琵琶湖畔の園城寺へは電車では、京阪電鉄で浜大津の先へゆくことは知っていましたので、近鉄新田辺市駅で切符を買う時に、「フゥ」と疑問がわきました。過っては京阪三条駅から路面電車に乗り換え、浜大津へ、とのルートでしたが、路面電車は無くなっています。駅員の方に聞かざるをえませんでした。理解するのにしばらくの時間が掛かりました。近鉄竹田駅で京都地下鉄烏丸線に乗り換え、烏丸御池駅で地下鉄東西線に、「御陵(みささぎ)駅」で、京阪石山坂本線に乗り換えるルートです。 烏丸御池駅へ来た電車は幸いにして、浜大津直通電車でした。浜大津駅で今一度乗り換え、「三井駅」で「御陵駅」からの追加料金を払うことになりました。 10時35分、三井寺駅を出て、園城寺観音堂への道を辿りました。道の右手に川が流れています。 10時37分、橋の上からから琵琶湖方面を撮ります。琵琶湖取水地点を眺めています。 橋の反対側は「琵琶湖第一疎水の閘門」です。 「琵琶湖疎水略図」 「琵琶湖疏水説明板」 「大津市略図」で、これから辿る道を確認します。「園城寺観音堂」、「園城寺全域」です。 「閘門部」1) 2) 3) 閘門(こうもん)あるいはロック(英語: Lock)は、水位の異なる河川や運河、水路の間で 船を上下させるための装置である。閘門の特徴は、固定された閘室(前後を仕切った 空間)内の水位を変えられることで、これに対して同じく船を上下させるための(ウィキペディアから) 「閘門」部から第一トンネルへの景色1) 2) 3) 4) 「長等神社」1) 2) 園城寺の正式名は「長等山園城寺」ですから、園城寺の神宮寺と言えます。 「園城寺観音堂」への登り口です。入場料は600円でした。 急な階段の中央には「南無観世音菩薩」の旗がはためいています。 10時50分、あと5段で観音堂境内に着きます。 「観音堂」境内1) 2) 3) 4) 5) 2冊の納経帖に記帳、御朱印を頂戴しました。 観音堂の横の階段を登ります。見事な紅い躑躅。 観音堂を振りかえります。 観音堂を俯瞰します。 観音堂を俯瞰する地点には「滋賀県警察官忠魂碑」が建てられています。 園城寺への参拝はいま一つツツジ狩りの意味もあります。去年は「山辺の道、長岳寺のツツジ」を観賞しました。 見事な躑躅が1) 2) 3) 4) 5) 6) 紅い羽根を着けた実が目立つ緑の楓(かえで)。 緑の山に囲まれた園城寺の三重搭が見えています。 園城寺の堂塔を巡ります。全域図です。 「園城寺毘沙門堂」1) 2) 3)「説明板」 「智証大師聖訓」は 「境内への道標」です。 「毘沙門堂」下の道を歩いていきます。 「衆宝観音」は三十三観音の一つのようです。 「衆宝観音」石像 「天台智者大師」1) 2)智者大師とは 「園城寺別院 微妙寺」1) 2) 「微妙寺」前に「博物館」があり、襖絵が展示されています。ここで購入した絵葉書です。 1)十一面観音立像(平安時代・重文) 2)訶梨帝母倚像(鎌倉時代・重文) 3)四季花卉図(狩野光信・桃山時代・重文) 「微妙寺」からの伽藍です。 「智証大師御廟」への見事な道のり 「園城寺唐院四脚門」 「四脚門」 「唐院灌頂堂」1) 2) 「園城寺塔婆(三重塔)1) 2) 3)解説です。 「園城寺一切経蔵」1) 2) 3)解説です。 「園城寺一切経蔵」前から下を見おろします。この広場には「本堂」や「三井の晩鐘」があります。 「弁慶の引きずり鐘」が置かれています。1) 2) 3) 4) 「三井の晩鐘」1) 2) 3)解説です。 「園城寺本堂」 「本堂」横には「閼伽井屋(あかいや)」があります1) 2) 3) 4)解説です。 「園城寺釈迦堂」 「園城寺仁王門」1) 2) 3) 仁王門を出た広場にあるお店で「にしん蕎麦」を食べたあと、「大津市歴史博物館」へ向かいました。博物館前から琵琶湖を見おろしました。 館内の展示品「琵琶湖七景」です。「三井寺の晩鐘」が表示されています。 過って、天智天皇の近江京があった場所だけに、そのあたりの展示があると思っていたのですが、期待はずれであったことは確かです。建物はやはり、立派です??? 13時50分、帰り道に楽しいものを目にしました。「琵琶湖疏水の船下り」が土日には試験運転がされています。その出発時間に出くわすことになりました。 なるほど!!!!! 隧道と閘門の間にあります。14時閘門に戻りました。 家には早目に着きましたが、日照りが強かったこともあり、チョット疲れました。歳ですかね??? |

園城寺観音堂です。クリックすると本尊 弥勒菩薩様です。 |

| 第14番札所 長等山園城寺(三井寺) 天台寺門宗 御本尊 弥勒菩薩 開基(創立者)大友与多王(弘文天皇・大友皇子の皇子) いでいるや なみまのつきを みいでらの かねのひびきに あくるみずうみ 園城寺は不思議なお寺です。以前から気になっていたことは確かで、この項は思わず力が入ることになりました。 まず、開基(創立者)が天智天皇の孫、父は大友皇子(後に弘文天皇を追贈されています)の大友与多王であり、その創建を許したのが壬申の乱の勝者である天武天皇である、ということです。それは、天武天皇も怨霊信仰を持っていた証しと言えるのではないでしょうか。(梅原猛氏、伊沢元彦氏の持論) この三井寺は天智天皇の都のあった大津京の南を固める寺であったが、大津朝廷が壬申の乱で滅びるや、廃寺になった。しかし、天武天皇の朱鳥元年(686)年に大友皇子の子の大友村主与多王が、氏寺として創建した。与多王は父の荘園城邑を寄進したことから、天武天皇により園城寺という勅願を賜ったという。またここにわき出る清水は天智、天武、持統三帝が産湯に使われたいう由緒があり、御井寺と呼ばれた。それは天智天皇や大友皇子の鎮魂のために建てられた寺であろう。(梅原猛氏「京都発見九 比叡山と本願寺」) さらに、何度も焼き討ちにあっていることです。本山であるはずの比叡山延暦寺の宗徒による何回もの焼き討ち、豊臣秀吉による闕所による廃寺などです。 園城寺(三井寺)の発展の基礎を築いたのは、智証大師円珍です。 比叡山延暦寺は円仁、円珍、良源の三大師によって、すっかり密教化し、円珍は思想的には全く円仁の道を歩むものであるか、円珍の弟子たちは比叡山を追われて山を下り、ついに天台別院であった三井寺すなわち園城寺を根拠地として、以後比叡山による山門と三井寺による寺門とが対立抗争を繰り返す。それは最澄の直弟子と、最澄が自分の後継ぎに指名した初代天台座主の義真の弟子たちとの対立であった。円仁が最澄の直弟子のエースであるのに対して、円珍は義真の弟子のエースであった。そして、円仁は足掛け十年、円珍は6年、中国に留学し、天台仏教ばかりか真言密教をも学び、比叡山を天台密教の根拠地としたが、この二人の性格はかなり違う。 円仁は死後に朝廷から慈覚大師、円珍は智証大師という大師号を賜るが、この僧名および大師号は二人の性格をよく表している。円はもちろん一乗円教いわれるように天台仏教を表すものであろうが、名の後の字が円仁は仁であるのに対し、円珍は珍である。・・・ 円仁は還学僧であったのに対し、円珍は藤原良房の信任を得て、彼によって資金を与えられて留学したらしい。・・・第三代天台座主円仁が死ぬと、円仁の弟子安慧(あんえ)があとを継いだが、4年後に安慧が死に、円珍がわずか55歳にして天台座主になった。・・・円珍は一貫して摂関家側に立ち、その強い呪力により摂関家および摂関家の擁する皇族の安泰を図った。 円珍は座主にあること23年、当時としては異例に長い在任期間であった。そして以後約50年の間、円珍派がほとんど座主を独占した。しかし、円仁派が勢力を盛り返し、第18代座主の良源が出て、円仁派の比叡山支配が決定的となり・・・円珍派は山を追われた。山を追われた円珍派の僧が落ち着いてのが、天台別院であった園城寺すなわち三井寺であった。・・・ ・・・以降40年、あるいは20年に一度くらいの間隔で、三井寺は比叡山の僧たちに襲われ、伽藍が焼かれた。そして、三井寺は源氏と結びつくが、そのことも原因して政治闘争に巻き込まれ、何度か伽藍が全焼させられる憂き目に遭った。そして、最後の受難が豊臣秀吉による三井寺の廃絶であった。・・・ ・・・明治維新のとき、大きな打撃を受けた。三井寺は修験道で栄えた寺であったが、明治維新の神仏分離に続く明治5(1872)年4に出された修験道廃止令によって最も深刻な打撃を受ける。・・・ ・・・この本尊は弥勒菩薩である。弥勒菩薩は飛鳥・奈良時代には盛んであったが、平安時代にはほとんど衰えた。その弥勒菩薩を金堂の本尊としている。三井寺はずっと大友皇子の鎮魂の寺と言う性格を持ち続けているのであろうか。・・・(京都発見九) いま一つの三井寺の不思議は「新羅明神」をお祀りしていることです。円珍が唐から帰国する船中に現れた新羅國の神の加護で帰着できたことから「新羅明神}をお祀りすることになったとされていますが、その後、三井寺が源氏の氏寺となり、源頼義があつく新羅明神を崇拝したからともいわれています。どちらが先なにでしょうか? 源氏を自称する徳川氏の政権により、あつく保護され、伽藍の多くが再建されました。不思議なことです。 西国三十三か所観音霊場の未記帳のお寺は、24番中山寺、25番播州清水寺、30番竹生島・宝厳寺、32番観音正寺、33番谷汲山・華厳寺 の5寺となりました。今年中にはお詣りしたいと思っています。。 |

| 2011年1月1日 初詣を兼ねて、「長谷寺」を訪ねることとしました。今まで何回もお参りしているのですが、納経帖を持参することが無く、大変気にかかっていたのです。今年の恵方は南南東ということで、この日にお参りすることを決めました。隠口の冬の寒さを味わいながら「番外法起院(ほっきいん ほうきいん)」、「八番 長谷寺」をお参りし、参道にあるお店で「にゅう麺と柿の葉寿司」を食し帰宅しました。前日降った雪が「五重塔の屋根」や「冬牡丹の藁覆い」に僅かに残る風情ある風景を味わうことができました。「万葉の旅」でのページも作ります。 |

クリックすると境内と本堂です。 |

| 番外 法起院 真言宗 徳道上人御廟所 西国巡拝開基 巡礼のふる里 白い経帷子をまとい、長い杖をつき、ご詠歌を唱えながら三十三ヶ所の観音菩薩の霊場に詣で、納経印を受ける西国三十三ヶ所霊場巡礼の風習は、養老2年(西暦718年)に徳道上人によって始められました。この巡礼の人々の群れは、色々な不安に満ちている現代、1千年の歳月が経ったにもかかわらず、少なくなるどころかますます多くなろうとしています。・・・当法起印は上人が晩年隠棲されたところで(上人御廟十三重石塔)、本尊は上人ご自作と伝えられる上人尊像を奉安しています。・・・極楽は よそにはあらじ わがこころ おなじ蓮(はちす) のへだてやはある (極楽は遠くにあるものではありません。あなたの心の中に求めなさい。この世に咲く蓮の花と、あの世の蓮の花とはともに同じ蓮の花です。決して違うものではありません。)(以上 法起印パンフレットから) |

クリックすると後陽成天皇宸筆の額が掲げられた仁王門 |

| 第8番札所 豊山長谷寺 真言宗 御本尊 十一面観世音菩薩 真言は おん まか きゃろにきゃ そわか 巨大な御本尊十一面観世音菩薩のお顔を拝むことで、初詣の本意を果たすことが出来ました。御身は8.01メートルということですが、お参りすることが出来る位置は胸部あたりで、少しだけ見上げるだけで間近にその御顔を拝むことが出来るわけです。 頂戴した 西国巡礼慈悲の道 西国第8番 豊山 長谷寺 「祈りの聖地、長谷の風光」真言宗豊山派管長/化主 小野塚幾澄師 の文を記します。 5世紀後半、大和王権を拡張しようとした第21代雄略天皇は、泊瀬小野(はつせおの)を訪ね、このあたりの山野のなりたちをご覧になり、おおいなる感興のおもむくままに、「隠国(こもりく)の 泊瀬の山は 出立(いでたち)の 宜しき山の 隠国の 泊瀬の山は 文(あや)に麗(うらぐわ)し、文に麗し (『日本書紀』巻14)」と詠じ、ただちに、泊瀬朝倉に皇居を定められたという。大泊瀬、小泊瀬、宇陀、愛宕の三方を囲む山やまの緑に染まった美しさ、そしてその裾野を流れる初瀬側の清流、四季を彩る花や紅葉等々、たぐいまれな風光明媚なたたずまいは、さながらにこの世の浄土の様相を現出している。泊瀬とは「始つ瀬(瀬のはじまるところ)」などが語源とされ、三方を緑深い山に囲まれ、清らかな水が豊かなこの地が、「隠国」の枕詞ともなって多くの歌に詠みこまれ、また、雄略天皇の元の名を『古事記』には「大 長谷 幼武天皇 (おおはつせわかたけのすめらみこと)」と記し、また『日本書紀』には「大泊瀬幼武天皇」としている。この、祈りの聖地、長谷の地にあって、真言宗豊山派の総本山である長谷寺は、古来より多くの参詣者により、大和で最も美しい寺とたたえらら、また近年では、諸外国からの旅行者たちも、すぐれた天然の景観と、それに見事に調和した堂塔伽藍の素晴らしさにひとしく驚きの声を上げているのを聞く。奥深い谷間から山の中腹にかけての景観を詠んだ花山法皇作と伝えられる有名な御詠歌、 いくたびもまいる心ははつせ寺 山のちかいも深きたにがは は本尊十一面観世音菩薩の永遠の慈悲の誓願と、深遠な泊瀬の山や清冽な川の流れを詠いつくして余すところがない。 長い見事な回廊の階段を登りながら、御本尊をお参りすることとは別に、左右に広がる藁笠をかぶった可愛らしい「冬牡丹」を それぞれに鑑賞できる喜びを十二分に味わうことが出来ました。 |

| 作者近況へ |

| 万葉の旅へ |

| 京都の旅へ |

| 2010年10月29日 JTBによる「西国33ヶ所 巡礼の旅」 今回は、20番「善峯寺」、21番「穴太寺」、22番「総持寺」、23番「勝尾寺」の4ヶ寺の参拝です。バスはまず、茨木インターで高速を降り、22番札所「総持寺」(そうじじ)に向かいます。完全に市街地で、総持寺近辺にはバスの駐車出来る所が無いということで、少し離れた場所で、バスを降り、歩くことになります。途中には「疣水磯良神社」(いぼずみいそらじんじゃ)という珍しい名前のお宮さんがあり、その名前の由来に興味を惹かれます。京都市西京区大原野の「善峯寺」(よしみねでら)へは、細い山道をバスは登り、さらに、駐車場からも登り道を歩きます。紅葉には絶好の見所ですが、残念ながら、今年は特にチョット早いようです。残念!!!「穴太寺」(あなおじ)へは、京都縦貫道を通り、亀岡へ。穴太寺からは猿が群れを作り、自動車道まで占領するばかりの峠道を走り、箕面の「勝尾寺」(かつおうじ)へ。帰りも茨木インターから高速で。5時過ぎには京都駅前には無事到着することが出来ました。 |

立派な仁王様が待ち受ける仁王門。クリック後は本堂です。 |

| 第二十二番札所 補陀洛山総持寺 真言宗 御本尊 千手十一面観世音菩薩 真言は おん ばさら だまら きりく 寺伝によれば、開基は仁和2年(886年)、中納言藤原高房の発願で、その子山蔭(政朝)が千手観音像を造立し、堂宇を建てたとされています。高房が亀を助けたという逸話から、御本尊の観音様は亀に乗っており、山蔭(政朝)が日本包丁の元祖(山蔭流包丁)というところから、境内にその木像を安置したお堂がお祀りされています。御本尊の千手観音が亀の上に乗っていることから、境内には鯉とともに多くの亀が飼われた池があります。広く、ゆったりとした境内です。仁王門には立派な金剛力士像が置かれており、その阿形像のお顔と 吽形像のお顔のアップ写真を撮ってみました。 |

山門です。クリック後は観音堂(本堂)です。 |

| 第二十番札所 西山善峯寺 善峯観音宗(天台宗系) 御本尊は 千手観世音菩薩 真言は おん ばざら たまら きりく 今回、西国巡礼のバスツアーの旅として、善峯寺を参拝しましたが、このをお寺をお訪れたいとは、以前から考えていました。ただ、住んでいる京田辺市から京都・西山の頂上近くにあるこのお寺へは同じ京都とは言え、川をはさんだ向こう側、の感覚が強く、また、乗り物を何回も乗り換えする必要があることから、二の足を踏んでいました。良い機会を与えていただきました。「京都の旅」の中で別ページ「善峯寺と穴太寺」として紹介をしたいと思います。 |

仁王門です。クリック後は本堂です。 |

| 第二十一番札所 菩提山穴太寺 天台宗 御本尊 聖観世音菩薩 真言は おんあろりきゃ そわか 穴太寺(あのおじ)(あなおうじ)(あのうじ)は京都府亀岡市曽我部町穴太東の辻にあります。戦国末期、お城などの石積みの技術集団であった穴太衆(あのうしゅう)は現在の滋賀県大津市坂本穴太の出身と言われており、関連は無いのかもしれません。頭の中ではてっきり同じ地域のお寺であると思っていました。「善峯寺と穴太寺」で詳細を。 |

クリックするとやはり朱塗りの本堂です。 |

| 第二十三番札所 応頂山勝尾寺 真言宗 御本尊 十一面千手観世音菩薩 真言は おん まか きゃろにきゃ そわか 穴太寺からは京都府と大阪府の山界を通り、峠を越え、箕面市に入ります。古いいい名で言えば、「丹波の国」から「摂津の国」となります。勝尾寺(かつおうでら)は、大きく、現代的な作りのお寺さんといった印象を強く感じます。門をくぐると、すぐ前に、大きな池を配し、その先に見上げるような感じで、本堂その他の建物が配されています。「勝王寺」(仏法の祈願力で王にも勝つ)(山門裏側(の作り)との名前に因んだ「だるまさん」を下賜しており、お返しのだるまさんが山積みになっています。その姿は滑稽感が漂っています。 勝尾寺の由来は、当寺のパンフレットによると「奈良末期神亀4年(727年)善仲(ぜんちゅう)・善算(ぜんさん)両上人が山中に草庵を構え、光仁帝皇子開城(かいじょう)(桓武帝異母兄)が、両上人を師として仏界を求め、天平神護元年(765年)彌勒寺を開創。」と記されています。 |

| 作者近況へ |

| 万葉の旅へ |

| 京都の旅へ |

| 2010年9月1日 JTBによる「西国33ヶ所 巡礼の旅」 第2回目、2番「紀三井寺」、3番「粉河寺」、4番「施福寺」、5番「葛井寺」の4ヶ寺への巡礼の旅 への参加です。今回は、京都駅八条口発のバスによる参拝としました。もちろん、先達さんが同行してくれます。朝8時、京都駅を出発、新しく開通した「第2京阪道路」、門真からは「近畿自動車道路」を順調に通過し、9時には5番「葛井寺」(ふじいでら)門前に到着できました。出発にあたって、添乗員から「粉河寺」(こかわでら)から午後のお参りを要請されたとして、「逆打ち」のお参りとなっています。 葛井寺の参拝を済ませ、33ヶ寺のお参りのうちで、最もシンドイお参りとなるであろうと、先達さんに警告されている大阪府和泉市の「施福寺」(せふくじ)には10時半に到着。その登り道に挑戦します。真直ぐな急斜面が続く道(多くの部分が階段ですが)を殆ど休み無しに30分登ることが、ホントしんどいことだと痛感することが出来ました。帰宅翌日から2,3日両足のふくらはぎの痛みで階段の上り下りが、ツライコト、ツライコト。因み、施福寺は海抜530Mにあるとのことです。さすがに、周辺の山並みが見事です。 丁度12時、山登りで空きっ腹となり、配られたお弁当を食しながら、「阪和自動車道」を走ります。車中からは、「関空連絡橋」がはっきりと望まれます。13時20分、「粉河寺大門」をくぐります。広い境内を歩くと中門に着きます。天保3年(1832年)建立の「粉河寺の中門」は大変見事なものです。その「風猛山」扁額は紀州十代藩主 治宝(はるとみ)公の直筆とのことです。 15時30分、「紀三井寺」楼門に到着。お勤めの後、和歌山市の向こうの紀伊水道の絶景を楽しみ、 (沖ノ島との間には四国が望まれました。)新仏殿の総漆金箔張「大千手十一面観世音菩薩」を拝むことができました。 16時30分に紀三井寺を出発。18時35分には京都駅前に到着し、食事後無事に帰宅することが出来ました。4ヶ寺ともに、歴史と特色がある立派なお寺で、キツイながらも、楽しみながら、お参りすることができました。 |

葛井寺・南大門です。クリック後は本堂です。 |

| 第五番札所 紫雲山葛井寺 真言宗 御本尊 十一面千手千眼観世音菩薩 真言は おん ばざら たまら きりく 御本尊の国宝・「千手千眼観世音菩薩」は大変特色がある観音様として、沢山の本に取り上げられています。現在はなかなか拝観が難しいようです。南大門・仁王様の裏側にそのお姿が描かれています。 反対側には「地獄絵図」屏風が置かれています。 寺伝によると、聖武天皇の勅願によって、神亀2年(725)に大伽藍が建立され、紫雲山剛林寺(しうんざんごうりんじ)と名づけられ、稽文会(けいぶんえ)、稽首勳(けいしゅくん)の父子によって、本尊の千手観音が刻まれ、安置されたとされています。永長元年1096)大和の國の藤井安基が荒廃した伽藍を再建したことから、葛井寺と呼ばれるようになりました。 |

急な坂道を10分ほど登ると「仁王門」に。 ここからさらに20分登ると本堂です。 クリック後は本堂です。 |

| 第四番札所 槇尾山施福寺 天台宗 御本尊 千手観世音菩薩 真言は おん ばさら だるま きりく 大きな石柱を出発点にして、大変急な坂道と階段を30分かけて登ります。途中には「弘法大師御髪堂」があり、到着した本堂は海抜530mの地点です。紅葉の頃にはさぞやおと感じられる風情ある本堂横の景色です。 欽明天皇のころ、行満上人によって創建されたとされるこのお寺は、延暦12年(793)住僧・勤操僧正が戒師となり、20歳の弘法大師がここで剃髪したとされています。山上にある密教寺院として雰囲気をもち、西国33ヶ所寺院の御本尊を納めるお堂と、 観音様が。 境内からは周囲の山々が厳かにひろがっています。 |

大門です。クリック後は本堂です。 |

| 第三番札所 風猛山粉河寺 粉河観音宗 御本尊 千手千眼観世音菩薩 真言は おん ばざら たまら きしく 大門を入ると、右に湾曲した川沿いにそって、左側には「童男堂」・「出現池」 (その解説文) ・「露座佛」・「太子堂」がつづき、中門へ。中門の中には、今度は右手に、「地蔵堂」・「芭蕉句碑」・「丈六堂」・「六角堂」が続きます。本堂手前には「粉河寺庭園」、そして石段の上に大きな本堂が私たちを待っています。なんとも広大なお寺であることか。 本堂内も先達さんが案内してくれました。種々の仏様が納められていますが、善光寺如来の複製に興味が湧きました。 国宝「粉河寺縁起絵巻」(鎌倉時代初期)に基ずく、このお寺の創建のお話が伝えられています。(宝亀元年(770)大伴孔子古によって開創された。) 平安時代から、観音信仰の中心となるお寺であったこと、天正13年(1585)、秀吉の紀州攻めの折、根来寺、雑賀衆とともに抵抗し、全山消失しましたが、その後、紀州徳川家により再建されたことで、現在でも1万5千坪の広大な寺域を持っています。 |

|

| 第二番札所 紀三井山金剛宝寺護国院 救世観音宗 御本尊 十一面観世音菩薩 真言は おん まか きゃろにか そわか 参道に入ると、バスの車窓からも朱色に輝いて見えていた、「新仏殿」が見上げられます。そして正面の階段の上に、「楼門」がやはり朱色に輝いて見上げられます。楼門を入り階段を上がると途中に山号にもなっている井戸の一つである「清浄水」が流れ落ちています。本堂でのお勤めの後、境内を歩き、多宝塔を見上げ、見晴台から和歌山市、そして紀伊の海を眺め、新仏殿に入り、総漆金箔寄木立像である「十一面観世音菩薩」を拝み、さらに3階ののぞき窓から、そのお顔を拝観し、周囲の欄干から景上人色を眺めることが出来ました。 お寺で頂戴したパンフレットによると、紀三井寺は、1240年近く昔(宝亀元年・770年)、唐僧・為光(いこう)上人によって開基されました。為光は中国から渡来し、諸国を巡ぐる途中、この名草山を霊地として「紀三井寺」を開創されたとしています。お寺周辺の観光地図です。 |

| 作者近況へ |

| 万葉の旅へ |

| 京都の旅へ |

|

| 2010年7月14日 JTBによる「西国三十三ヶ所 巡拝の旅」第1回 への参加です。この日は、第一番札所 青岸渡寺へのお参りとなりました。平成7年6月10日に嫁さんとお参りし、納経帖を頂戴しました。現在まで西国霊場めぐりにおける納経はこの納経帖への御記帳としてきましたが、今回、2冊目を頂戴し、こちらへの御記帳も続けていきたいと思います。 第一番札所 那智山青岸渡寺 天台宗 御本尊 如意輪観世音菩薩 真言は おん ばらだ はんどめい うん 納経帖と伴に頂戴した、住職 高木亮享師の「西国巡礼は修行」を引用します。 本日は、西国第一番札所・那智山青岸渡寺に、よくご参拝くださいました。 西国観音札所は1200年前に、長谷寺の徳道上人が、閻魔さまのお告げでお参りされたと申しています。 その後200年、正暦年間に65代の花山天皇が19歳で一条天皇に地位をゆず影、京都山科の元慶寺で出家され、那智の滝の奥、円成寺で千日間山にこもり、朝は経典読誦、日中は瞑想・座禅、夕方は明日の準備をなし修行をなされ、満願のお礼に、観音さまが三十三身に化身される数から那智山を一番に谷汲山まで性空上人、弁阿上人の先達で巡拝されました。 その後一般の方々が花山法皇のお話を聞いて観音霊場を巡拝されるようになりました。観音霊場を巡る参拝は行であり、自分の心身をいやすことです。六根(眼・耳・鼻・舌・身・意)を通して自然の美しさを感じ取り、感激・喜びを味わい、観音さまを信仰して六波羅蜜をおさめ、毎日の生活にご精進ください。 六波羅密とは、 (1) 布施・・・与えること。真理を教え、喜びや楽しさを家庭の中、世の中に与える法施、寺院にお供えをしたり、衣服などを困っている人に施す財施、恐怖を取り除き安心を与える無為施の3つがあります。 (2) 持戒・・・日本の憲法や戒律を守ること。 (3) 忍辱・・・苦労を自分から耐え忍ぶこと。 (4) 精進・・・真実の道を仏法に照らして実行し努力すること。 (5) 禅定・・・精神を統一し、善い・悪いを判断して安定させること。 (6) 智慧・・・真実の智慧を得て仏法を広めること。この六波羅蜜の心をもって積徳に巡拝を重ねてくださることを念願しています。 合掌 |

| 2010年7月7日 西国33ヶ所観音霊場めぐりの旅、バスでの旅ははじめての経験です。さらに、集合場所を京都駅前としたことも、始めてです。バスは「京都縦貫自動車道」を北上し、一部一般道路を走り、再度「丹波綾部自動車道」、「京都縦貫自動車道路」を走り、宮津天橋立ICに到着。約2時間で日本海へ出たことになります。 急坂を登ると、新しげな五重塔が出迎えてくれます。28番札所・成相寺(なりあいじ)でバスツアー始めてのお勤めを。下山後、近くのレストランで昼食。食前の儀式の教授されました。 レストランの屋上から、天橋立をゆっくりとそして、 お庭からも鑑賞し、29番札所・松尾寺に向かいます。途中、舞鶴港には自衛艦が停泊しています。松尾寺(まつのおでら)はやはり、山の中腹にあり、バスはあえぐ様に登ります。14時20分、松尾寺に到着。お勤めです。 帰りは、「舞鶴若狭自動車道」「中国自動車道」「名神自動車道」を通り、6時頃には京都駅に到着しました。時間が早かったので、新装開店の巨大な「イオンモール」を冷やかし、近鉄京都駅下の食堂街で食事をし、帰途につきました。 |

|

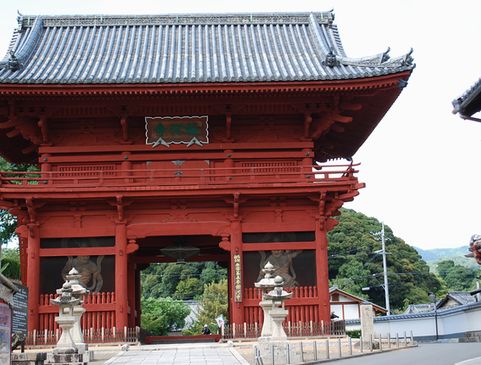

| 第二十八番札所 成相山成相寺 真言宗単立大本山 御本尊 聖観世音菩薩 真言は おん あろりきゃ そわか 見事な”紫陽花”が、境内に咲き誇っています。その中に浮き立つように、本堂が聳え立っています。 波の音 松のひびきも成相の 風ふきわたす 天の橋立 日本三景の一つとして知られる、名勝天の橋立を詠んだ巡礼歌です。本堂内には、「左甚五郎作の真向の龍」が懸けられ、 正面には大きな「五鈷杵」(ごこしょ)が置かれています。五鈷杵の説明文も掲示されています。 |

クリックすると本堂です。 |

| 第二十九番札所 青葉山松尾寺 真言宗醍醐派 御本尊 馬頭観世音菩薩 真言は おん あみりとう どはんば うん は(ば)った そわか 西国33ヶ所霊場で、「馬頭観世音菩薩」を御本尊とするお寺はこの「松尾寺」(まつのおでら)一つです。御本尊は秘仏であり、御前立ちが置かれています。 |

| 作者近況へ |

| 万葉の旅へ |

| 京都の旅へ |

| 2010年5月4日 近くて遠い、10番「三室戸寺」(みむろとじ)、11番「上醍醐寺」です。この二つの札所ももちろん以前に訪れたことはあります。しかし、やはり納経帖へのご記帳が出来ていませんでした。嫁さんと家を9時半に出発。JR大住駅から木津駅経由で宇治駅へ。JR学研都市線、京都線ともに大変遅延しており、宇治駅到着が11時半となってしましました。歩いて、「三室戸寺」へ。「醍醐寺」へは京阪電車で”六地蔵駅”へ。京都地下鉄東西線に乗り換え”醍醐駅”へ。そして、坂道を歩いて「醍醐寺」へ。「上醍醐寺」の「准胝堂」が一昨年落雷のため焼け、山の下の「女人堂」で、御朱印を頂けるということなので、そちらで、頂戴し、山上へ登ることは取りやめました。残念!! その後は、「醍醐寺」、「醍醐寺三宝院」をゆっくりと拝観し、地下鉄で京阪三条駅、京阪で樟葉駅、樟葉駅構内の「がんこ寿司」で夕食を摂り、帰りました。 |

クリックすると本堂と前庭の蓮池です。 |

| 第十番札所 明星山三室戸寺 本山修験宗 御本尊 千手観世音菩薩 門を入ると右手の庭園に、”つつじ”の群集が鮮やかに私たちを迎えてくれます。さらに、石段をあがると、正面に本堂、その前に蓮池が。右手奥には、三重塔が見えています。小史の「三室戸寺略縁起」によれば、「当山は西国観音霊場10番の札所で、本山修験宗の別格本山です。約1200年前(宝亀元年)光仁天皇の勅願により、三室戸寺の奥、岩渕より出現された千手観世音菩薩を御本尊として創建されました。創建以来、天皇貴族の崇敬を集め、堂塔伽藍が整い、霊像の霊験を求める庶民の参詣で賑わうこととなりました。・・・」、庭園については「5千坪の大庭園は枯山水・池泉・広庭からなり、5月のツツジ(2万株)シャクナゲ(1千本)・6月のアジサイ(2万株)・7月のハス・秋の紅葉など四季を通じて美しい花模様を楽しんでいただけます。」と記されています。西行法師の歌として、「暮れはつる 秋のかたみにしばし見ん 紅葉散らすな御室戸の山」。つつじが大変見事で、別ページ「三室戸寺・醍醐寺」を作ります。 |

クリックすると「女人堂」とその横の御記帳場です。 |

| 第十一番札所 深雪山上醍醐寺 真言宗醍醐派 御本尊 准胝観世音菩薩 下醍醐寺の右手の道を登ると、「上醍醐寺」への登り口「女人堂」に着きます。今回はここでご記帳をお願いすることとし、お山へは登らないこととしました。小史には以下のように記されています。「下醍醐寺から約1時間、山道を登ると醍醐寺開創の起源となった醍醐水をはじめ、西国33観音霊場第11番札所・准胝堂(じゅんていどう)がある上醍醐に到着する。上醍醐には薬師堂(国宝)、清瀧宮拝殿(国宝)、開山堂(重文)、如意輪堂(重文)などがある」。次回は重文時間をとり上醍醐への登山をします。 「醍醐寺」「醍醐寺三宝院」については、別ページで。 |

| 2010年3月17日 姫路城が修復作業のためその姿をしばらくの間見ることが出来ないとの報を知り、早起きして嫁さんとJRに乗り、姫路へ行くこととしました。もちろん、この地にある第27番札所「書寫山圓教寺」、大26番札所「法華山一乗寺」へもお参りはもちろんです。3箇所をまわるために少し駆け足の旅となりました。 |

書寫山圓教寺の山門です。クリック後は摩尼殿を見上げます。 |

| 第27番札所 書寫山圓教寺 天台宗 御本尊 六臂如意輪観世音菩薩 6時半に家を出発、松井山手駅からは快速で尼崎へ。ここで新快速に乗り換え、姫路駅へは9時前に着き、9時発の書寫山ロープウェー駅行きの神姫バスに間に合いました。ロープウェーで約4分、標高250Mの頂上へ。左右に西国33ヶ所の観音様が置かれた坂道を登り、山門に。その先にも観音様が置かれています。(各お寺のご本尊様は秘仏が多く、そのお姿を拝観出来ることは稀です。ここでそのお姿の写真を撮っておくこととしました。)摩尼殿へ向かう道は下りの道ですが、杉木立に囲まれた深山幽谷を思わせる佇まいで、思わず深呼吸を。摩尼殿は舞台作りの立派な建物です。(圓教寺パンフレット 当山は康保3年 966年、性空上人によって開かれました。「この山に登る者は菩提心を起こし、また峰に棲む者は六根を浄められる」という文殊菩薩のお告げのとおり、摩尼殿上の白山 准胝峰 に於いて、上人は六根清浄の悟りを得られました。その後上人の徳を慕い利益を得ようと言う人々の信仰を集め、「西の比叡山」とも称されるように僧侶の道場としても栄えてまいりました)ここで御朱印をいただき、舞台の上から下を。趣のある景色です。摩尼殿から歩くと、大きな広場があり、大講堂、食堂(じきどう)、常行堂の三つの立派なお堂があります。こちらでのお参りも済ませ、ケーブル駅へ向かいます。ケーブル駅の展望台で姫路市方面の景観を堪能して、姫路駅へ戻ることとしました。 |

階段を登ると本堂です。クリック後は三重塔と後の山々です。 |

| 第26番札所 法華山 一乗寺 天台宗山門派 御本尊 聖観音 11時半に、姫路駅バスターミナルへ戻ると、一乗寺へのバスは13時までありません。姫路城の見学、撮影を考え、タクシーを利用することとしました。大正解でした。1時過ぎの帰りのバスに間に合い、姫路城もゆっくりと観覧することができました。 一乗寺は山深いなかのお寺さんです。金堂(本堂 大悲閣 重文)はやはり舞台作りで階段を上がってのお参りになります。舞台から見下ろす国宝 三重塔は立派で、周辺の山々との対比は見事です。御朱印を戴いた後、さらに登り、開山堂、賽の河原へも足を伸ばしました。パンフレットによる由緒です。法華山一乗寺は印度霊鷲山の五百持明仙の随一・法道仙人の開基である。仙人一日仙苑を出て紫雲に乗り、中国朝鮮を経て日域に入り、当山に留まって法華経を読誦し密観を修し、千手飛鉢の法を示して有情を教化し、仏法弘通の時機を待ち給えり。・・・孝徳天皇法華山に行幸あらせられ一乗寺の勅額を賜わる。仙人伝来の観音像を安置して永く鎮護国家の道場となし給う。・・・創建 白雉元年(650年) 孝徳天皇勅願、法道仙人開基。 |

| 2010年3月12日 先月の「カルタゴとローマ展」の時と同様、今回も京都国立博物館の「THE ハプスブルグ家」の鑑賞に引っ掛けての、第16番清水寺、17番六波羅蜜寺への御参りです。 |

|

| 第17番札所 補陀洛山 六波羅蜜寺 真言宗智山派 十一面観音 京都駅までの直通バスを降り、「六波羅蜜寺」までの道を歩きます。五条大通りを東へ、賀茂川を渡り、少し先を左の入ります。この道は前回もチョット迷った道で、今回もやはり同じ回り道をしてしまいました。昨年の2月25日のことで、これについては「東山山麓・祇園界隈を巡る」の最後の部分でふれ、六波羅蜜寺についても紹介しています。 その時にも触れていますが、「六波羅蜜」とは、布施、持戒、忍辱、、精進、禅定、知恵という僧がなすべき六つの徳をいいます。この「六波羅」とは後から字を当てたもので、実は6つの原「六原」であり六原は「髑髏が原」が訛ったもので、この地には、人間のしゃれこうべが一面に散乱していたとも言われています。平氏が30年に亘ってこの地に本拠を構えていおり、その後、鎌倉時代には「六波羅探題」が置かれています。御本尊の「十一面観世音菩薩」は秘仏で、平安時代、258センチの一木作りとされています。 |

清水寺の名称の元「音羽の滝」。クリックすると舞台が。 |

| 第16番札所 音羽山 清水寺 北法相宗 御本尊 千手観音 清水寺への道は、歩きなれた道です。修学旅行の学生男女が車座になり話し合いをしている横を抜け、茶わん坂を登り、清水寺に入ります。近頃は京都に限らず、著明な神社仏閣には多くの外国人が観光に来ているのに会うことが出来ます。中国、韓国からの方々はその姿かたちに違和感が無く、判るのはその言葉のみです。今回も沢山のそれらしき方々が見受けられました。本堂で御朱印を頂戴し、いつものように散策します。今回は、若い人々で賑あう縁結びの神様で有名な地主神社のお参りも出来ました。その説明文です。 「京都発見・2・路地遊行 坂上田村麻呂と清水寺縁起」から、その縁起を確かめておきたいと思います。 清水寺は、恋愛の名所であった。しかしその建立の由来は、決してそんな平和的なものではなかった。清水寺の建立に関しては、平安時代成立の藤原明衡撰の「清水寺縁起」や漢文体「清水寺縁起」があり、以後様々な縁起が作られた。また、最も古い伝承をまためたものと思われる、伝・坂上田村麻呂著の『清水寺建立記』というものもあり、その建立の事情は『扶桑略記』でも『今昔物語』でも語られている。清水寺は、二重の出会いによって造られた寺である。・・・出会いのひとつは、宝亀9年(778)における延鎮と行叡の出会いである。・・・もうひとつの出会いは、坂上田村麻呂と延鎮の出会いである。・・・・田村麻呂はそれを聞いて感動し、家に帰り妻に話すと、妻も深く懺悔して、自分の家を寄進して寺を建てたいという。そこで田村麻呂と妻は、一体の千手観音を造らせ、妻の住んでいた寝殿をこの地に運び、寺を造ったという。これが清水寺である。・・・・ 境内には椿の花が咲いており、その向こうは舞台、その先には京都市内が霞んでいます。 |

| 京都市内には第15番今熊野観音寺、第16番清水寺、第17番六波羅蜜寺、第18番六角堂頂法寺、第19番行願寺革堂(こうどう)があります。この中で、御納経帖に御朱印を戴いているのは第15番今熊野観音寺のみでした。今回(2月25日)は京都文化博物館での「カルタゴとローマ展」を鑑賞がてら近くの六角堂、革堂を訪ねることとしました。清水寺、六波羅蜜寺は何回もお参りしているのですが、御納経帖を持参していませんでしたので次回は必ず持参して御朱印を頂戴するつもりでいます。 |

六角堂は大変水にご縁のあるお寺です。 |

| 第18番札所紫雲山六角堂頂法寺 は、中京区六角通東洞院西入ル、烏丸通りを東に入ってすぐにあります。華道・池坊の建物に囲まれているように感じられます。御本尊は如意輪観音です。以下、「京都発見 2 路地遊行 聖徳太子と六角堂」から引用します。 古くから京の町の中には因幡堂即ち因幡薬師堂とともに六角堂があった。堂といっても殆ど寺であるが、京の町の中に寺を造ってはいけないという禁忌(タブー)を避けて堂と名付けられてのであろう。 六角堂は聖徳太子のお造りになった寺である。聖徳太子は少年だった頃、淡路の海に遊びにいった。その時、海の向こうから一つの小箱が流れてきた。それを取って開いてみると黄金の一寸八分の如意輪観音の像が出てきた。それで彼はその仏を持仏として祀り、その身から離さなかった。そして、物部氏との戦いの後に、太子は四天王寺を建てるための木材を求めて、かの地にやって来て、携えて来た持仏を泉の傍らの槲(かしわ)(多良)の木の枝に懸けて、水浴びをした。ところが水浴びを終わって、持仏を取ろうとするしたところ、像は重くて上がらない。太子はびっくりしてその仏像に対してお祈りをしたが、その夜、「私を持仏として以来7世が過ぎた。私はこの地に縁があるので、どうかこの地に寺を建ててくれ」という夢のお告げがあった。厚い仏教信者の太子は深くこの言葉を信じて、ここに如意輪観音を祀るべく、寺を建てようとした。時に一人の老婆がやって来たので、太子は、「私はここに寺院を建てようと思うが、どうか」というと、老婆は、「この地の近くに杉の巨木がある。その木は高くして毎日紫雲に覆われている霊木である。この木を伐って寺を建てるが良い」といって去った。老婆の言うとおりに杉の巨木があった。その一本の木を伐って、ここに六角形の寺を建てたので六角堂と名付けられた。正式には紫雲山頂法寺という。・・・ 以上、その創建には太子信仰の影が濃厚ですが、これを更に深める話として、浄土真宗の開祖である親鸞聖人とのかかわりがあります。「路地遊行 親鸞と如意輪観音」では、 六角堂の本尊で、聖徳太子の護持仏と称する如意輪観音は、艶かしい女体の匂いのする、夢見るような思惟に耽(ふけ)られる観音さまであった。平安時代の末、太子信仰が盛んになった頃、ここに参篭して様々な夢想に耽り、観音のご利益を願う人が多かった。 かの浄土真宗の開祖・親鸞も、叡山を下りて、ここに百日参篭したのである。その時親鸞、二十九歳、彼は叡山仏教の堕落と偽善に我慢出来ず、山を下り、深い悩みの心を抱いてこの六角堂に参篭したのである。その九十五日目の暁の夢に、如意輪観音の示現を得た。「法然の許へ行け」 その頃、法然は吉水で新しい専修念仏(せんじゅねんぶつ)の教えを説く、旧仏教の人から見れば危険な僧であった。親鸞はこの如意輪観音のお告げによって法然の許へ行き、引き続きまた百日参篭して六角堂から吉水の法然の許へと通った。ここで親鸞ははっきり法然の弟子となった訳であるが、それから二年後、親鸞はまた夢で如意輪観音の声を聞いたのである。 行者宿報設女犯(ぎょうじゃしふほうせちにょぼむ) 我成玉女身被犯(がじょうぎょくにょしんびばむ) 一生之間能荘厳(いっしょうしけんのうしゃうごむ) 臨終引導生極楽(りんじゅいんだうしゃうごくらく) ・・・ 「路地遊行 小野妹子と池坊」では祇園祭の山鉾巡行の山、「太子山」が六角堂の縁起をそのまま表した太子像が飾られていること。華道・池坊専永氏は小野妹子の四十四世の孫と称していること。池坊という名も、ここにこんこんと水が湧き出る泉があり、太子が湯浴みをした伝承と繋がっていること。などが記されています。京都のほぼ中心との説明がある「へそ石」。本堂横には湧き水、建物の下から湧き出る水たまりの池が置かれており、右後には白鳥が遊ぶ池が作られています。いずれにしても、現在では華道・池坊流との強い繋がりを感じさせる六角堂です。 |

|

| 御池道りを渡り、市役所の手前、寺町通りを北へ歩きます。右手に「一条かうどう」の石柱が見えてきます。そこを入ると霊鹿山革堂行願時の本堂 天台宗山門派 御本尊 千手観音 です。 第19番札所霊鹿山革堂行願寺(れいゆうざんこうどうぎょうがんじ)は「京都の寺社505を歩く・上」には、下記のように記されています。 ・・・寛弘元年(1004)に行円上人が、一条小川あたり(上京区革堂町と町名がのこる)に開いたのははじまりという。行円は豊後の人で、あるとき鹿を射止め、その胎内より小鹿がうまれでるのをみて、殺生をおこなうことを深く恥じて仏門に入った。そして四季にかまわず鹿の革を衣にして身をつつみ念仏を唱えた。そのためいつしか行円上人を革聖とよび、寺を革堂とよんだのである。いくたびかの火災により、寺域を転々とし、現在地に定まった。いまの本堂は文化12年(1815)の再建で、境内には高さ約3メートルの五輪石塔や都七福神めぐりの寿老人堂がある。 御本尊は行円が賀茂神社の槻の巨木で彫刻したといわれる千手観音です。 |

| 作者近況へ |

| 万葉の旅へ |

| 京都の旅へ |